我们是从山东过来的,特意带孩子到北京天文馆来看看”,一位妈妈抚摸着5岁男孩的头,喜滋滋地和记者说道。为什么会特意选择来到这里,而不是其他的公园呢?“我们山东公园也不少,也有动物园、植物园,可是天文馆,还真得来北京啊。”这位年轻的妈妈边说着边指了指身旁站着的爱人,“孩子他爸平时总给孩子讲这些,孩子从小就对天文特感兴趣,所以我们这趟是特意过来的,下午我们还要去看球幕电影呢,你看票都买好了。”颇为得意地亮出手中的蓝色电影票后,这一家三口就消失在了天文馆的人群中……

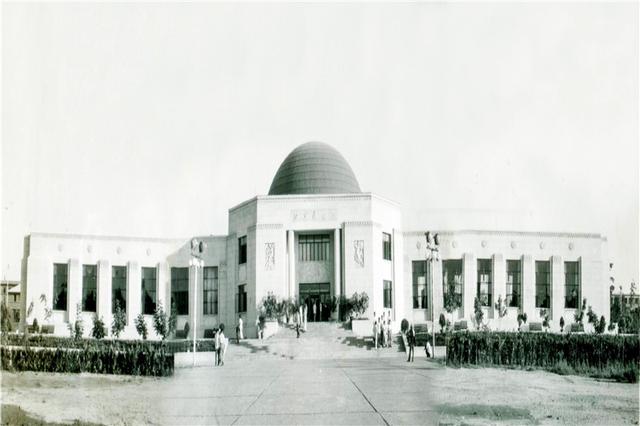

北京,西直门外,很容易就会发现一座颇具“个性”的建筑,它有着巨大的圆形穹顶,外观古朴的风格也彰显着它的“资历”之老。它就是北京天文馆。在“十一”长假里,有将近6万人从四面八方慕名前来,而这人数竟然比去年国庆时的参观人数暴涨了近三成。

科学普及与科技创新融合发展,全面提升公众科学素养,是北京“四个中心”建设特别是全国科技创新中心建设的主要内容,也是建设国际一流和谐宜居之都的内在要求。作为国家科普工作的前沿阵地,北京市科学技术研究院下属的北京天文馆,为北京乃至全国的科学普及贡献着自己的力量。

2017年9月29日,在这个金色的美丽秋天,北京天文馆迎来了自己的“六十大寿”。六十载,一甲子,实在是不短。北京天文馆的这次生日庆祝并不“悄然”,“天文馆之夜”主题活动,加上为期整整一个九月的“天文科普月”,引得各方广泛关注。然而,60年前,在百废待兴的中国大地上,一座“天文馆”?或许还太过陌生。

蓦然回首一甲子

“要在北京建一座和全世界其他地方的天象馆都不同的独特的天文科普场所。”已故的北京天文馆第一任馆长、中国现代天文学家陈遵妫,其时内心就有着这样的坚定。

1923年,德国蔡司制造出了世界上第一台天象仪“假天仪”,随之建立起来的还有世界上第一座“假天馆”,又称为“天象馆”。1951年,出席在民主德国东柏林举行的第三届世界青年与学生联欢节的中国代表团,参观了位于耶拿的天象馆,这给代表团留下了极为深刻的印象。四年后的1955年春天,正在中国科学院华东分院上海徐家汇观象台工作的陈遵妫,意外地收到了一封来自中国科学院竺可桢、吴有训两位副院长的联名信,邀请他到北京筹建一个新的天文机构,并担任馆长。喜欢新事物,总想干些没干过的事情的陈遵妫,毫不犹豫地就接受了这个邀请。时任北京市副市长吴晗恰好早年也随团参观了德国的天象馆,并欣赏了天象表演,从青少年教育和科学普及的角度,他也认为北京应该建立一个天象馆。

从接受任务的那天起,陈遵妫这位“老馆长”就一心想超越西方的天象馆,建立一个全新的天文普及机构,向人们宣传以天文学为主的自然科学知识,在青少年中培养更多的天文爱好者,提高公众的科学素质。“天象仪只是一种表演天象的工具,只用这一种手段来普及天文知识是不够的。”这时的陈遵妫已经为这座新的天文机构规划出展览、讲座、观测、科研等众多形式,显然“假天馆”的名字不足以涵盖这些,他主张将其称为“天文馆”。经过激烈的争论,最后由竺可桢拍板,定下了“天文馆”这个名字。

名字想好了,可这天文馆建在哪儿呢?选址,成为当时又一件迫切的事儿,可谓一波三折。

交通便利、环境优美,还得有发展余地。这是肩负着与浩渺宇宙“对话”的中国第一座天文馆最初确立的选址原则。天坛?天文馆和天坛在含义上有一定的相似之处,但建在祈年殿附近势必会破坏这里古迹的完整性。鼓楼?环境倒是优美安静,但交通不方便,施工起来有难度,也没有更多的发展余地,只得作罢。一来二去,倒是西直门外大街南侧、北京动物园对面的那片空地入了眼。

“这里好,周围环境开阔,很有发展前途,不久就会繁华起来,交通会更方便;面对动物园,游人多,青少年多,正好向他们普及天文知识;而且许多星座的名称都是动物名字,可以加深印象;将来,和北京展览馆遥相呼应,一个是尖塔,一个是圆顶,整体布局也很好。”虽说那时这里还有几分荒凉,优势却也明显。

天象厅、展厅、演讲厅、天文台、气象台和办公楼……这些一并设计规划好,项目便开始实施了。1957年9月29日,北京天文馆天象厅那巨大的紫铜圆顶,在阳光下熠熠闪光。历时近两年,这座中国也是亚洲第一座天文馆终于正式开馆,向世人张开了它的怀抱,展示着它那独特的科学魅力。

仰望群星闪耀时

“哇哦,好漂亮啊……”当夜幕低垂,群星闪耀,人群中总能听到这样的赞叹,此起彼伏。而这并非真正的星空,而是北京天文馆A馆内的天象厅所营造出的人造星空。

北京天文馆(老馆)是中国第一座大型天文馆

在天象厅内部直径达23米的球幕剧场里,蔡司九型光学天象仪和世界上分辨率最高的全天域数字投影系统,可以为场内400名观众逼真地还原再现9000余颗恒星。高达8K分辨率的球幕影像,更是能进行虚拟的天象演示,模拟三维的宇宙空间。

“你快看,那是猎户座,这个我认识!”一名小学生兴奋地指着头顶上方的“星空”对身旁的同学说道。从寒冬的猎户座到暖春的狮子座,从炎夏的天蝎座到爽秋的飞马座,在四季交替的时间变化中,斗转星移。这正是北京天文馆为广大公众和青少年精心打造的一档天文科普视听盛宴—《奇妙的星空》。栩栩如生的星座形象、有趣又动人的神话故事,在头顶、在眼前徐徐展开,令人目不暇接,赞叹连连。在色彩丰富的全天幕数字投影系统和世界首创的13.1声道立体环绕声系统中,体验一场美轮美奂的奇妙星空之旅,还真是引得观众们对宇宙,对星空的无限遐想呢。

“球幕剧场的天象节目可是我们北京天文馆的‘看家宝’,”北京天文馆如今的“掌门人”—馆长朱进言语中不无自豪,也明确着天文馆“以科普剧场演示为主,展览陈列为辅”的特征。北京天文馆天象厅不仅是中国最早建成的天象厅,更是目前世界上最好的天象厅之一,拥有最先进的天象设备以及最精彩的球幕天象节目。红、绿、褐、蓝,根据不同颜色划分的四区,可以确保每位观众都能获得绝佳的体验效果。

仰望星空,或许是人类最原始最本真的渴求。浩渺宇宙,神秘无限,引人遐想。如果说天文馆承载着几代人的天文梦想,它的建设是几代人共同努力开拓和完善的,那么北京天文馆的天象厅和天象节目更是陪伴了几代人的成长,更像是一种情怀。六十年一甲子,蓦然回首,却也似弹指一挥间。

曾是北京天文馆第一位讲解员的天文学家、科普作家李元至今回忆起开馆那天的情景,仍历历在目:小朋友们蹦蹦跳跳地走在前面,来宾们一同在天文馆的“心脏”—天象厅欣赏了有趣的“宇宙旅行”,复杂而精巧的天象仪把各种各样的天文现象放映到穹形的屋顶银幕,构成一幅逼真的“人造星空”……而对于从小在北京长大的孩子们来说,对头顶繁星满布,星光熠熠的这一幕幕更是不陌生。小时候由家长带着或是学校组织基本都来过北京天文馆,这里留下的不仅是对未知宇宙探索的浓厚兴趣,更是属于童年的记忆。如今来这里感受美妙星空的人群中,还有两鬓斑白的花甲老人和金发碧眼的外国朋友,兴致勃勃,意犹未尽。深邃的天空、壮丽的星象,让人一往情深。北京天文馆不知承载了多少人对茫茫星空的无限遐想以及对苍茫宇宙的无尽思索。

震撼视听的精彩节目和先进的现代设备背后,是数字节目制作团队的辛勤汗水。“我们也有从国外引进的节目,但是最受欢迎的,还是我们自己的节目。”朱馆长口中本土原创节目的“高票房”,也得到了天文馆售票人员的证实,“卖得最好的,其实还是传统的老片子,比如《奇妙的星空》。”

中华全国科学技术普及协会主席梁希在北京天文馆开幕典礼上致辞

从2001年起,天文馆在北京市财政的大力支持下创编上演了近10部天文节目,还对《到宇宙去旅行》等数部传统的天文节目进行了内容上的修改;2005年以来,数字工作室的主创人员不懈努力,勇于创新,更是自主创编开发出全球首部超高清晰度数字天文节目《宇宙少年侦探团》和国内第一部大型全天域彩色球幕天文节目《迷离的星际》。而在今年9月“六十大寿”之际,北京天文馆特别推出的“天文科普月”系列惠民活动中,十余部来自“第五届北京国际科技电影展”的精彩影片悉数在这里与公众见面,轮番上映,其中包括北京天文馆和神舟传媒合作推出的《奔向月球》,影片讲述了寄托着“嫦娥”和“月兔”幽思的人类探月历程……“我们的节目经常更新,4个剧场已经全部实现了数字化。策划什么选题,怎么制作,每年都会有规划和安排。”

物换星移焕新颜

时光流转,倒退回20世纪末的1991年。用独特的演示手段向观众揭示浩瀚宇宙中的无穷奥秘的北京天文馆,着实已经为中国天文科普事业做出了自己的贡献。然而随着科技的进步,公众的参观需求也在不断地发生变化。彼时,世界各大天文馆都正朝着集科学普及、公众教育和休闲娱乐于一体的新型科技博物馆的方向发展,北京天文馆自然也不甘落后。但是,设备陈旧、设施老化,场地面积有限,这些因素都制约着天文馆的对外开放和其天文科普事业的转型发展,北京天文馆的改扩建迫在眉睫,天文馆的改造终于被提上了日程。

北京天文馆(老馆)展厅

2001年底,北京天文馆新馆建设工程正式开工,堪称北京天文馆历史上的一座里程碑!留老馆,建新馆。2004年底,一座设计新颖、风格独特、焕然一新的现代化天文馆重新立于世界一流大型天文馆之林!总建筑面积2万平方米,数字化宇宙剧场、3D和4D天文科普剧场,还有公众天文台、太阳真空望远镜以及天文知识展区、多媒体天文活动教室……这一系列先进的公众设施,极大地改善了天文馆的开放环境,丰富和优化了天文馆的演示和展示内容,同时也为全面实现数字化迈出了坚实的一步。在2008年北京奥运会开幕前夕,老馆的改造也竣工完成。

如今,新馆B馆内的数字宇宙剧场、4D科普剧场、3D动感剧场这些设备一流、位居世界前列的天文科普剧场,已经能够模拟出真实的自然星空、天象变幻,带着观众穿梭太阳系,进行一场场精彩的宇宙探索。太空中绚丽而壮观的景象,给观众带来身临其境的奇妙感受。

北京天文馆老馆的古朴神秘与新馆的现代时尚交相辉映

数字宇宙剧场使用中国大陆地区第一套球幕立体设备,令观众仿佛置身于浩瀚的宇宙中。跟随《迷离的星际》,人们可以目击从恒星生命历程中最后一刻的璀璨,到新生恒星推开尘埃襁褓之后的第一道光;3D动感剧场内,戴上特制的3D眼镜,配合影片中惊心动魄的探险情节,观众仿佛置身其中,感受着一幕幕的惊险与刺激。而坐在4D科普剧场的特效座椅上,更是可以切身感受吹风、喷水等特技效果,实实在在地将科普“寓教于乐”。“我们的科普推广可以说是全方位的。这里的2个球幕剧场,内容主要以天文为主;4D剧场内的科普内容比较宽泛,涵盖动植物等各个领域,比如《海龟之旅》;3D剧场更偏向娱乐。”亲身体验探索宇宙及大千世界的奥秘,这或许正是北京天文馆每年吸引着越来越多的观众前来的最大“法宝”。也难怪,售票处前长长的队伍里,总有望着密密麻麻的排片表举棋不定的观众,俨然选择困难,“到底看哪场呢?”“都不错啊,都好想看啊!”然后手握数张观影票开心地离去,等候着一场场“好戏”开演……

“阵地”里的新体验

宇宙的剧场,天文的课堂。

北京天文馆建馆至今始终秉承“面向广大公众,特别是青少年开展科学宣传,建立科学的宇宙观、人生观教育”的宗旨,紧密地结合社会发展和人们的需要,积极开展各种天文普及活动,反响强烈。“可以说,现在的北京天文馆是全国的天文科普中心。我们专职做天文科普,也推动着全国天文科普的发展。”朱进馆长对《北京》周刊的记者如是说。已然60岁的天文馆,在全国的示范引领作用还真是不容小觑。

“阵地开放”,是记者从朱馆长这位天文馆“一把手”那里学到的新名词。北京市青少年爱国主义教育基地、科学和平教育基地、国家级科普教育基地……作为目前中国唯一的以传播天文学知识为主的科学普及机构,北京天文馆这座科技类大型专业博物馆,早已成为中国大众天文普及和教育的重要基地。而“阵地开放”,就是要“在平时每周三到周日以及寒暑假里每天的对外开放时间内,首先保证这里剧场和展厅的正常开放”,让慕名前来的人对天文产生兴趣,更好地了解天文知识。

《玩转星空》是专门针对目前中小学所学的基础天文知识而设计的一项常设展览,从地面、从太空、从太阳系外多角度地去体会各式天文现象。来自北师大附小三年级的孩子们正围在经过专业培训的讲解员身旁,竖起耳朵仔细听着《玩转星空》的“秘籍”和那些浅显易懂的科学原理。“在极地和在赤道看到的星星不一样吗?”“黄道13星座和28星宿是什么关系?……”孩子们的问题五花八门,而讲解员也耐心地回答着这些孩子们的各式问题。“我要去土星!我想看它的大光环。” 孩子们雀跃着来到太阳系八大行星的多媒体互动台前,按下手中的按钮,开始了自己的星际旅行……

这样的互动体验,在北京天文馆的诸多展览中并不少见。《太阳系探索》《狮子座流星雨》《神舟飞船—卫星展》……天文馆的展览设计部接连设计推出主题为《遨游宇宙》《奥运星空》等布展面积为4000平方米的天文知识系列展览,广受好评。走进高大而整洁的新馆,你更像是走进了一个奇妙的世界。整体深邃而幽蓝的展陈空间内,摆放着各式天文仪器,各种触摸屏等现代化的互动设施,还有滑梯、望远镜等,孩子们徜徉其中,流连忘返。

“别忘了把正确答案写在问卷上啊”,在老师的提醒下,孩子们拿起手中的笔,认真地答起题来。星空中最亮的恒星是哪颗?太阳现在的年龄有多大?开普勒望远镜用什么方法寻找系外行星?嚯,在这些还真有些难度的问题面前,刚刚看完展览的孩子们倒是胸有成竹。“我们每年都会组织学生来天文馆参观,孩子们都特别喜欢。他们不光在这里玩得高兴,还能学到很多天文知识。”

陪伴成长在身边

关心青少年的健康成长,重视青少年的科学素质教育是天文馆科普工作的重点,也是天文馆作为社会教育单位的主要职责。近年来,北京天文馆利用场地、项目、人力的专业资源优势,顺应时代发展,结合现实需要,开发了一系列适合青少年活动特点的科普项目,开展各学龄段的科普宣传教学活动,深受学生、教师和家长的欢迎。

北京天文馆是对青少年进行科普教育的重要基地

北京天文馆与北京四中、汇文中学、人大附中等十多所天文科技传统学校长期合作,开展校外天文观测教学基地和天文学校共建活动,开设天文基础班、选修课程以及天文科技俱乐部活动。在平谷的黄松峪中学,更是建立起了馆外天文观测教学基地,成立天文特长班,由专家授课,进行天文观测的实践辅导。多途径、不同层次的科普教学活动带动了北京市中小学课外科技活动的蓬勃发展,同时也对天文馆深入推广中小学的天文教育提供了有力的条件。据了解,目前北京市具备天象馆、小天文台、天文教室、天文望远镜等天文教学设施的中小学校已有近百所。“我们会长期坚持与各中小学的通力合作,充分利用现有的天文教学设施资源,推广中小学的天文教育,提高学生的综合素质,培养更多高素质的人才。”一直致力于在中小学开设天文课的朱进馆长语重心长地说道,“不是作为副科,而是成为语文、英语那样的必修课。”

“天文学太特别了,它完全有别于其他自然科学学科”,早年曾在中国科学院国家天文台做了多年研究工作的朱进馆长说到天文学,言语中透着深深的热爱,“所有学科都在关注地球上的事,只有天文学在关注地球以外的宇宙。地球这么小,而宇宙那么大。”在朱进看来,天文学无疑是所有学科中最重要的。“人类应该对未知抱有好奇”,浅显的言语背后更多的是他从事天文科普事业多年来的深刻思考,“天文学培养的不光是人的科学素养,还有创新精神、探索求知和敢于质疑的精神,以及对生命和宇宙的敬畏。”

北京天文馆充分利用资源优势开展科普教育活动,受到孩子们的喜爱

中小学生“爱祖国、爱科学、迎六一”天文知识竞赛,规模超过3000人的天文爱好者全国天文知识竞赛征文活动……在这些由北京天文馆组织的、促进中国中小学、青少年天文科普教育发展的诸多活动中,参与“国际天文学奥林匹克竞赛”尤为特别。自从2002年北京天文馆组织中学生参加国际天文奥赛以来,每年都会在全国范围内经预赛选拔出优秀的学生参加决赛。“我们就是要在这帮孩子中,挑选出真正喜欢天文的孩子来。”在朱馆长看来,天文学是门“纯粹的学问”,不带有任何的功利性。真正喜欢天文的孩子,自然会投入地琢磨和钻研。“这不但可以选拔出天文方面的优秀学生代表中国参加国际奥赛,更重要的是从中加深了孩子们学习天文的兴趣,也加强了爱好者们之间的沟通和交流。”目前中国的天文爱好者数量相对较少,天文专业研究人员仍有缺口。可喜的是,全国已有不少天文社团,更是有12所高校已经开设了天文系。北京天文馆出版的刊物《天文爱好者》也拥有众多忠实读者。“早些年参加奥赛的学生,现在有不少人从事着与天文相关的工作,他们都很优秀。” 天文科学知识普及是天文事业发展的重要组成部分,培养专业的天文学家,壮大天文专业队伍,同样重要。

自2008年开始向社会招募志愿者以来,很多热心于社会公益事业和博物馆事业的人和天文爱好者都加入到北京天文馆志愿者的队伍当中,贡献着自己的力量。这其中,也不乏青少年学生志愿讲解员的身影。他们利用寒暑假和周末的课余时间,经过专业的天文知识培训,上岗服务。“当志愿者很锻炼人。这其实也是我自己学习天文知识的一个过程,还能帮助到别人,我挺高兴的。”

诚然,作为全国的天文学普及机构,北京天文馆的科普教育职能是面向全社会的。北京天文馆目前正以每年20%的增长速度迎来越来越多的观众。据统计,2016年有50余万人前来北京天文馆参观游览学习,尽管这相对于北京2000多万的人口来说还只是很小的一部分,但朱进馆长却流露出乐观和豁达。

这位天文学博士,自2002年9月调任北京天文馆任馆长,至今已有15个年头。20世纪末水木清华论坛天文版第一任版主,如今的天文科普“大咖”,在从学术研究到科学普及和公共文化管理的角色转换中,朱进馆长有着比别人更深的感受和体会。“天文学对于我们每一个人来说,都很重要。它能带给普通人一种幸福感。这是我来到天文馆以后才意识到的。”肩负中国天文科普的重任,作为国家一级博物馆的馆长,他在多年的天文馆工作中感受到人们对天文越来越多的关注和喜爱,以及潜移默化的帮助。始终怀揣天文理想的朱进也深知,“增进人们对于天文学的理解”是他的使命。作为一门公众理解科学,天文学与年龄、资历并无直接关联,相反地,人们可以通过沟通,加深了解,共同学习。

约会天文进行时

北京时间2017年10月16日22点,一则消息引爆了天文界!2017年8月17日,人类首次直接探测到双中子星合并产生的引力波及其伴随的电磁信号!数百万天文研究人员和天文爱好者共同见证了这一历史性的时刻,这也是中国望远镜首次观测到引力波的辐射源。

而在紧随其后的10月21日这个周六的下午3点,在北京天文馆B馆的505教室里,一场由北京大学天文系教授带来的别开生面的讲座《黑洞、双黑洞和引力波》如约而至。在北京天文馆的官方网站上打开“公众科学讲座”一栏,人们就可以清晰地看到当年度的20余场免费的科学讲座列表。这场讲座和9月底已由清华大学研究员带来的《时空涟漪—引力波》都赫然在列。事实上这些讲座还不是全部。“我们的公众科学讲座会安排在每个月的第三个星期六的下午,除此以外还会有穿插其中的不定期‘加场’,通过我们的网站发布时间和主题,平均下来每个月有2场吧。”朱馆长这样介绍道,“主讲人有院士、一线的研究员等专业人士,也有天文爱好者,甚至是喜欢天文的小孩。而讲座的内容很宽泛,也会和重大天象或者天文前沿、热点问题相结合。”在北京天文馆的“天文科普月”活动中,更有来自美国的天文界“大咖”与公众进行面对面的交流……没想到北京天文馆作为公共文化服务平台,已经如此开放。事实上也正是这样的特点,使它吸引着越来越多的人群。

互动装置和展板介绍相结合的科普展览向观众系统地介绍天文知识

“我每个月都会带孩子来天文馆,这儿可看的东西太多了,他特别喜欢。我们还特意加了天文馆的微信公众号,可以及时了解各种活动信息呢。”“喜闻乐见”的还有天文馆定期对外开放的130EQ天文望远镜观测。寒、暑假期间,在隶属于北京天文馆的享誉中外的北京古观象台,面向中小学生的冬、夏令营活动更是包含讲座、观测、参观、知识竞赛等,丰富的内容深受小天文爱好者和老师们的青睐。

考虑到地域的局限,北京天文馆的“流动天文馆”集中了馆内精干的天文教师和一流的互动展品,常年随宣传车深入到北京的各远郊区县以及20余个外省市自治区的社区和学校进行巡展、巡演和巡讲,多年来一直坚持开展大众的天文普及教学宣传活动,更为所到之处的孩子们送去温暖和科普知识。

“创建国内领先,世界一流的天文馆”,北京天文馆历经60年的发展,真真正正地做到了。“我们有能力做好天文科普,满足人们各式各样的需求,但这是一个不断发展的过程,需要时间。”朱进馆长对于北京天文馆强大的天文学专业平台和资源整合优势,有着这样的自信和笃定。

60年前,北京天文馆点燃了中国人追星探月的梦想,承载着国家对科普事业的殷殷期冀和几代天文工作者的梦想。如今,历经60年的发展壮大,契合着祖国蓬勃发展的轨迹,北京天文馆锐意进取,展现着新时代科普事业的日益繁荣。从1957年9月29日开馆迎宾至今,北京天文馆累计科普达2300万人次,获得多方赞誉。

“纵观宇宙,益智明心。”茫茫宇宙中,编号为59000的小行星又称“北馆星”,这正是为了纪念北京天文馆对中国的天文科普事业做出的卓越贡献而命名的。

北京天文馆天象厅球形天幕向观众展示璀璨瑰丽的宇宙

“甲子从头又一新”,科普利民,科普惠民是北京天文馆对社会最好的回报。立足首都“四个中心”的核心战略定位,北京天文馆不忘初心,与时俱进地发挥天文科研科普优质平台的作用,将不断地为公众提供优质的公共文化产品和服务,增强人民群众对公共文化服务的获得感,促进社会健康和谐稳定发展,为北京建设弘扬中华文明与引领时代潮流的文化名城和中国特色社会主义先进文化之都贡献力量。

文/田喃 摄影/修雨辰 苏晨 图片提供/北京天文馆

,