近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室催化反应化学研究组副研究员周燕、研究员申文杰等与德国卡尔斯鲁厄理工学院教授汪跃民、丹麦托普索公司博士Jens Sehested等合作,在铜催化剂活性位原子结构及反应机理研究方面取得新进展。研究成果在线发表在《自然-催化》(Nature Catalysis)上。

Cu/CeO2催化剂在水气变换、合成甲醇等合成气化学反应中表现出优异性能,但对其活性位原子结构和催化机理还知之甚少。

该研究团队利用球差较正扫描透射电镜(AC-STEM)和电子能量损失谱(EELS)表征了金属-载体界面原子结构和化学配位环境,发现铜原子簇主要呈现双层结构(bilayers),界面铜原子的空间结构取决于其与氧化铈表层氧空穴之间的相互作用程度。此外,科研人员通过原位红外光谱等确定了铜原子的化学状态及氧化铈表面氧空穴分布;结合DFT计算,描述了界面铜原子向氧化铈电子转移过程及相互作用机制。该工作中,科研人员提出了copper bilayer模型概念,模型的上层为金属态铜原子(Cu0),而下层为一价铜原子(Cu )。研究还发现水气变换反应的活性位为一价铜原子与邻近的氧化铈表面的氧空穴(Cu -Ov-Ce3 ):CO在一价铜表面吸附活化,而水分子则在邻近的氧化铈空穴位解离活化。该工作揭示了Cu/CeO2催化剂活性位的原子结构,为通过调控金属-氧化物相互作用方式研制高活性催化剂提供了实验和理论基础。

该研究得到国家自然科学基金委相关项目的资助。

大连化物所等金属-载体界面结构研究取得新进展

资料来源:中国科学院大连化学物理研究所

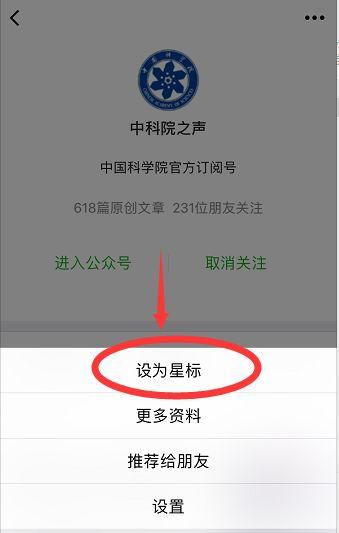

温馨提示:近期,微信公众号信息流改版。每个用户可以设置 常读订阅号,这些订阅号将以大卡片的形式展示。因此,如果不想错过“中科院之声”的文章,你一定要进行以下操作:进入“中科院之声”公众号 → 点击右上角的 ··· 菜单 → 选择「设为星标」