太平洋战场是第二次世界大战最后结束战斗的地方,日本在受到美国原子弹攻击后,裕仁天皇不得已接受了美、英、苏、中四国提出的《波茨坦公告》。在此之前,日本陆海军连连失利,反法西斯同盟势如破竹,日本狂热的军国主义分子丝毫没有打算尽快投降以争取和平。反而提出了毫无人性的“一亿玉碎,本土决战”的计划。这个计划的疯狂之处在于“不论老幼,全民皆兵”,宗旨在于将日本境内的一草一木全都调动起来参与到这场战争之中。而且为了顺利地实施这项计划,日本军部已经不满足于以军事命令的方式要求群众,而是让政府以法律的形式强制要求每个日本人必须执行。这无异于是要让全体日本人都成为战争的殉葬品,此类疯狂的举动在世界战争史上也非常罕见。其具体的情形如何,且待在下慢慢道来。

太平洋战争

军事特别措置法,义勇兵役法、战时紧急措置法的出台

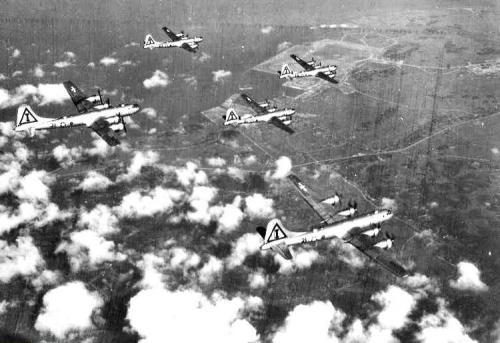

战争本来应该是纯粹的军事行为,但在第二次世界大战中,无数的民众被裹挟入了战争之中。有的陷入了战火之中,饱受摧残。有的为战争狂人所蛊惑,为虎作伥。日本就是一个非常典型的例子,日本民众在太平洋战争初期起到了推波助澜的作用。日本海军偷袭珍珠港成功之后,日本民众欢呼雀跃,日本军国主义在民间的声势也于此之后达到了最高峰。然而,随着美英重新稳住阵脚,组织反击之后,首先遭受重创的就是日本民众。1942年4月18日,盟军的b25轰炸机轰炸了东京、名古屋等重要城市,民众受到了残酷打击。二战结束前夕,日本小矶国昭内阁和铃木贯太郎内阁相继上台,在此期间,政府出台了《军事特别措置法》,《义勇兵役法》、《战时紧急措置法》,其目的就是为了与盟军周旋到底,让民众与盟军玉石俱焚。

轰炸东京

日本法西斯在穷途末路之际发现,国家如果要顽抗到底,那么必然要与国民的日常权利产生冲突。所以,以立法的方式将日本全国发动起来投入战争是唯一可行的道路。1945年3月19日,小矶国昭内阁制定了《军事特别措置法》,据《大东亚战争全史》记载:

“本法之目的在于大东亚战争之际,整备筑城、设营及其它敕令之所定军事上的紧要事项,本法之适用区域最初系敕令规定之,嗣后随着战局之进展,自6月23日起,全国各地均适用之。

一、管理使用和征用土地建筑物及其他工作物和物件。

二、关于建筑物及其他工作物,得命其迁移、拆除及其他行为。或禁止或限制其新筑、改筑、增筑、迁移、拆除及其他行为。关于石、竹、木及其他物件,得命其迁移、拆除及其他行为或加以制止或限制。

三、得命住居迁移或予以禁止和限制,得为住居之指定和命令人员之移动,或给予禁止或限制。

四、得命帝国臣民从事必要之业务,或命帝国法人及其它团体协助之。

五、在上述场合,得依据命令之所定。争取报告,或令该官吏出入必要之场所,实施检查。

六、凡因上述规定之命令,获处分而生之损失,补偿之。”

这项晦涩的法案从法律层面允许了日本军部对于居民日常财产的处分。自此之后,居民的土地房屋都可以被军部依据此法令而进行处置。或者是作为临时堡垒要塞,或者是被铲平用于修筑其他工事,或者是成为前线阵地。从中可见,日本已经打算将整个日本变为战场和堡垒,要在此地和盟军决一死战。

该法案的出台就是为了解决战争和居民不动产之间可能出现的纠纷,除了个人财产之外,国有资产的管控也开始变得日趋严格。与这一法案配套的还有对于港口、船只的统一管理和地方行政组织的战时化。日本在战争时期一直在尽力保证国内的经济生产,通过联合财阀不断为战争输血。此时,日本政府将全部的港口和船只进行了统一的管理。据资料记载:“在日本运输通讯大臣的指挥下,各个港口都划归到了地方行政长官的手中进行统一管理”。而船只则是由新成立的海运总监部负责调度,主要是为了保证货物的吞吐量和战略物资的安全。此外,日本各地还开始实行军管制度,设立军管区,将军事管理和地方行政结合到了一起。同时设置地方总监府负责管理,直接接受首相和各部大臣的指挥。

各总监府及管辖区

除了经济和政治之外,征发兵源也是一项重要的战争任务。原本的日本兵役制度基本上已经将日本的适龄青年全部送往了战场,此时为了进行本土决战,日本出台了《义勇兵役法》。规定:

“一、在大东亚战争期间,日本国民除按照兵役法规定外,并按本法规定服兵役,称为义勇兵役;

二、义勇兵役,男子由年满15周岁的该年1月1 日起,到年满60周岁的该年12月31日为止的人员(敕令规定者除外),女子由年满17周岁的该年1月1日起,到年满40周岁的该年12月31日为止的人员均须服役。上述服役期限,必要时可依敕令规定予以变更,

三、除上述外,可吸收志愿人员为义勇兵,

四、义勇兵,必要时可按敕令规定进行召集,编入国民义勇战斗队。这种召集称为义勇召集。”

日本原本的的人口并不算多,在经历了长期的作战消耗和战力分散之后,可以征召的国内兵源已经寥寥无几。征发女子从军,这在男权至上的日本社会中原本是完全无法想象的,但此时为了战争的需要也变为了现实。值得注意的是“可吸收志愿人员为义勇兵”一节,实际上这则条文就是在鼓动年龄段限之外的男女老幼全部参与到战争之中。力求达到全民皆兵的效果,这正是日本军国主义者“一亿玉碎”的战争图谋。

二战末期,日本征兵扩张

在经济、政治、兵源之外,日本军部还希望通过法律的方式来进一步扩张自己的权力,他们的目的就是要获得几乎无穷尽、无限制的权力,真正将战争延续下来。为此,他们出台了《战时紧急措置法》。根据服部卓四郎的《大东亚战争全史》记载:

“《战时紧急措置法》可以说是对非常事态的全权委任法,经第87届临时议会批准,于6月1 日公布。本法的目的在于:在大东亚战争时期,为挽救国家危亡,在有紧急需要时,政府为了对下列事项采取应变措施,可以不受其他法令限制。发布必要的命令或进行处置。

一、维持并增强军需生产

二、保障粮食及其他生活必需物资,

三、维持并加强运输通信,

四、加强防卫及维持秩序,

五、调整税制,

六、战灾的善后处理,

七、其他以敕令指定的、为集中发挥战斗力所需的事项”。

这样模糊的立法就是为了给日本军部留下足够的操作空间,这些条款几乎已经影响到了各个方面,基本上可以视为全部的行政权都已经归属军部所有。日本军民在此之后的生活都将笼罩在战争的阴云之下,和平的曙光再难以企及。

法案出台后,日本军部独揽大权

日本军部为何要出台如此疯狂的战争法律?

首先,因为军部先前制定好的本土防御计划近乎空谈,所以必须从民间攫取最后的力量来弥补战略上的空白。在这三组法案出台之前,日军大本营已经制定了本土防御计划和关东军对苏作战计划。但是这些计划即使在日本军方高层的眼中也与空谈无异。在美军逐步逼近日本本土时,日本军方便发现,美军和日本在陆战中存在明显差距,特别是坦克战方面更是有重大的不足。为此,他们能够拿出来的方案,竟然是“肉搏反坦克”。即命令陆军效法神风特工队,让步兵携带大量炸药和敌人的坦克同归于尽。日本官方当时留下了这样的记录:

“ 在决战攻势的本土战斗中,同敌军坦克群的战斗能否取得成功,肯定是决定胜败的重要关键。

可是,我方的坦克,无论在数量、装甲方面,还是在火力、装备方面,都远不及敌军坦克。不仅如此,我方的反坦克炮在数量和装甲穿透力方面都很差,急待增产的自动炮也因遭受空袭,根本满足不了要求。补救这种反坦克现代装备劣势的方法,只有采取特攻战法。”

神风敢死队

这样的战法只不过是拖延美军的进军速度,不仅要付出重大的伤亡也达不到消灭敌人的目的。而且,按照日军大本营的计划,即使是日本的核心——东京地区的守卫也难以实现。依靠当时的力量,仅仅只能防守皇宫附近,而庞大的防御工事只凭借三个留守的警备旅团也难以完成目标。所以,日本军方不惜代价地将全体人民绑上战车,目的就是要依靠人海战术,尽可能地拖延时间。同时,动员更多的民力提供后勤保障,修建防御工事,从事重体力劳动,为战争补充养分,从而缓解军方压力。

其次,日本的民族性中有“罪”和“耻”的文化烙印。日本是唯一一个主张用自杀来洗刷罪恶,消除耻辱的民族。在日本的文化之中,战败是对于参战者最大的耻辱,而在这样的世界大战中战败更是民族的罪人。在他们的意识中,“生不受虏囚之辱”是第一位的。为了避免战败,他们宁可拉上全民陪葬,也不愿意为了他们的战争恶行而赎罪。常言道“猎犬终须山上亡,将军只合阵中丧”。战争是军人的天地,不应该殃及平民百姓。战火蔓延,生灵涂炭,实属无奈。但是,此时的日本政府已经知道再进一步抵抗和自杀行动无异,可还是出台了这样的法律,无疑是要让全部日本民众成为第二批、第三批神风突击队员,为日本法西斯陪葬。而其理论根源则是他们的民族性中无法容忍这样的失败,这无疑是非常令人难以接受的。在战争结束后,时任日本陆军大臣的阿南惟几,元帅本庄繁、杉山元等人相继自杀,逃脱了历史的审判。

日本自杀的末代陆相——阿南惟几

第三,日本自明治维新之后,非常崇尚法律在国家中的地位。日本在早期的封建社会中,以皇权谕旨和幕府将军的命令作为最高准则加以奉行,法律方面并不成熟。在明治维新时期,以伊藤博文为首的进步人士就开始着手修订日本的法律。虽然在明治维新之中,日本仍然以皇权为最高标准,但是他们以法律作为华丽的外衣对于皇权进行了一番粉饰和包装。这样就使得日本开始渐渐为西方社会所接纳,打着法治的旗号游走于国际环境之中。在明治维新期间,日本的明治宪法,民法典、商法典、刑法典、民事诉讼法与刑事诉讼法、法院组织法等法典相继问世。日本的国民在数十年的发展过程中也养成了自觉遵循法律的意识,所以通过法律来进行战争动员要更加顺畅与方便。

日本相关战时法律对后世的影响

日本在战争的最后关头依旧怙恶不悛,困兽犹斗,没有丝毫的悔改和反省。但是,随着原子弹的炸响,长崎和广岛两座城市灰飞烟灭。同时也彻底瓦解了天皇对于继续抵抗的决心,亲自宣布了终战诏书。战争结束的同时,这些为战争而生的法律也随即被废除,取之而来的是盟军的全面进驻和军事管制。盟军以1945年8月29日美国政府发布的“美国对日管理政策”对日本进行全面管控。据史料记载:

“盟军总司令部在纯军事部门之外,设立了担任各领域占领行政的十几个部门——由民政局、经济科学局、民间谍报局、民间情报教育局、天然资源局,民间运输局、化学局、会计局、公众保健福利局、民间财产管理局、统计报告局、物资供应所等组成。这些部门分别掌管支配日本政府的各个机关,执行业务。关于地方行政.则由第8军民政部和在全国设置的府县民政班管理粮食征购、税收、教育、宗教、选举、审判以及一般地方行政等。”

这些部门和相关政策取代了原本的日本战争法律,负责日本的日常行政事务,在战后维持了日本地方的稳定。而且,在战后盟军还对于饱受战火摧残的日本民众进行了粮食和经济的援助,为日本的重建提供了基础性保障。

麦克阿瑟与日本天皇

综上所述,太平洋战争末期,已经穷途末路的日本法西斯为了实现自己“一亿玉碎,顽抗到底”的战争计划。通过出台法律的方式,将日本的经济政治等全部的大权垄断在了日本军部的手中。方便其利用这近乎无限的权力为最后的负隅顽抗扫清障碍,以弥补当时本土防御作战的空白。军部可以任意处置日本民众的不动产,开始向更广泛的民众征召兵源,将民众划入地方军政合一的军管区中,随时为了作战而准备。不过这样疯狂的行为随着原子弹的打击,日本的投降而最终失败。美国进驻之后,以军事管制的方式掌握日本,恢复了日常的行政部门,保障了日本的稳定。这对于日本后来的重建与发展有非常重大的意义。

,