一、

天是指上天,命是指规律或意志,天命是指上天的意志,天命的观念来自于对自然意志的敬畏。天命观即是对上天意志的认识和看法。上天的意志包括自然意志和天子意志两种,还有自身生命密码的认知。

儒家经典《论语》

孔子说:"君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。"(16.8)知天命的社会人有三种人是值得敬畏的,一是敬畏天命。天命不可违是孔子一贯的思想观念,是对自然意志与对天子意志的基本观念。,一是敬畏天命。天命是个古老的概念,天命是指天子的意志,也指自然的意志。天子与自然的意志是不能违抗的。二是敬畏大人。大人即地位高贵的臣子,相当于大夫。大人是执行天子意志的人,是辅佐帮助天子实行仁道礼仪的人,决定着生死决杀的权力,因此,大人是值得敬畏的。三是敬畏圣人之言。圣人之言是圣人的言语,圣人的言语是自然与社会道德的显现,是哲学道理,是社会人思想行为的准则。只有贤哲显达才能敬畏天命,敬畏大人,敬畏圣人之言,而缺乏修养的社会人,是不懂得敬畏天命与大人与圣人之言的。

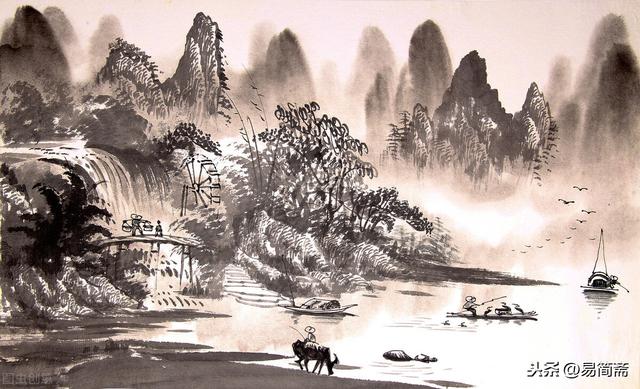

山川行舟图

作为君子,知命、知礼、知言是构成君子人格的基础。孔子说:"不知命,无以为君子也;不知礼,无以立也;不知信,无以知人也。"(20.3)孔子认为,不懂得天命,就不能做君子;不知道礼仪,就不能立身处世;不善于分辨别人的话语,就不能真正了解他。知命是做君子的最基本的条件。知命即知晓天命,知晓天命才能遵循自然与人的发展规律,才能达成人与自然、人与人之心智之间的和谐,才能顺应天命,才能知晓进退,才能平和心境,才能长寿。知礼是君子立身处世的法宝,知命即通晓礼仪。礼仪是处理人与人之间关系道德规范,也是谐和人与人关系的道德规定。礼仪是自然之道的反映,自然之道使自然之事物既保持自身的独立而又和谐统一存在于自然之中,而礼仪也是使社会人既保持自身的独立而又和谐统一存在于社会之中的规范。礼仪规范,第一位的是人格的独立。人格的独立体现为对待自我与他人的一种态度,社会人既要保持自身人格的独立,也要承认社会其他人人格的独立。独立人格的心理实质是平等意识与平等思想和谐和相处思想,保持自身独立的人格就是要有强烈的人格独立意识——平等思想和和谐相处思想,并且要不媚俗,不亢不卑。这种使社会其他人保持人格的独立,更多地体现在对待他人的态度,即尊重他人的人格,平等地对待他人,不自尊,不妄大,和谐相处。第二位的是保持适当的距离。距离是谐和人与人关系的法宝,对于距离,近而接,远而离。接则相交,交则相争。离则向背,背则相弃。谐和人与人关系的距离是不离不弃的距离,不离不弃的距离即适当的距离。第三位的是得体。得体包括举止与言语两个方面。举止传达着社会人的某种信息,传达着某种社会人的情感与思想密码,得体的举止既要把社会人的某种信息合适地得以表达,又要把社会人的情感与思想淋漓尽致地表达出来。得体的举止是大方而不夸张的,是谨慎的而不是萎缩的,是淋漓尽致而不矫揉造作的。举止是一种肢体言语,这种肢体言语是要依靠一定的仪式呈现的。言语是指言语的过程,得体的言语既要保证语言的合适,即用词的准确,还要保证适合语言的环境与场合。这些才是礼仪的本质。言语还包括善于辨别他人言语,言语是了解他人的主要途径,只有善于辨别他人的言语,哪怕是只言片语,也才能够了解他人。只有通晓礼仪,才能从容地立身处世,如庖丁解牛般游刃有余。三是知信,即知晓信用。君子要知晓诚信,也要诚信待人。君子有君子的人格,知命、知礼、知信是君子人格的内涵。

日照群山图

二、 子罕言利与命与仁。(9.1)在孔子的弟子看来,孔子很少谈到利益,却赞成天命和仁德。在这里,谈论了儒家的三个主题——礼、命、仁。孔子主张先义后利,是孔子对待利益的基本态度。而命与仁两个命题却是孔子谈论最多的。孔子认为,仁是乾阳大德,仁者爱人。命是与上天连在一起的,命是由上天注定的,因此,命之谓天命。天命是不能违抗的。违抗天命必然会遭受到上天的惩罚,因此任何违背上天意志的思想与行为都是不能有的。 当伯牛生病时,孔子前去探望他,从窗户外面握着伯牛的手说:"亡之,命矣夫,斯人也而有斯疾也!斯人也而有斯疾也!"(6.10)孔子一方面指出了伯牛生病是命中注定,另一方面又发出了"斯人也而有斯疾也"的感叹。俗话说,有其因,才会有其果。伯牛生病,并且得了致使伯牛死亡的重病,是由伯牛的性格、生活方式、生活经历所决定的。颜回的英年早逝,也是由他的性格与生活经历造成的。

山川行舟图

在这里,孔子提出了两个命题,一是命中注定,二是斯人也而有斯疾也。孔子认为,社会人的命是由上天决定的,是由上天安排好了的,是不可改变的。社会人的疾病与社会人命运间存在着因果必然的联系,即斯人与斯疾间存在着因果的联系。譬如飞龙死于云彩,凤凰死于梧桐,是生活的必然。斯人与斯疾是个值得探讨的命题,斯人与斯疾与斯命是前一命题的拓展,更是一个极其复杂的命题。 公元前492年,孔子从卫国去陈国时经过宋国。桓魋听说以后,带兵要去害孔子。当时孔子正与弟子们在大树下演习周礼的仪式,桓魋砍倒大树,而且要杀孔子,孔子连忙在学生保护下,离开了宋国,在逃跑途中,孔子说:"天生德于予,桓魋其如予何?"(7.23)孔子认为,是上天把仁德赋予给了自己,桓魋对自己是无可奈何的。在这里,德即命,是上天赋予的,因此,孔子说"生死有命,富贵在天",社会人的生死与富贵都是由上天赋予的,由上天决定的。其实,德是不能保护孔子,假如孔子不是逃跑及时,也必定会被桓魋陷害了。再者假如桓魋不去采取推到大树的方式,而是采取直接攻击的方式,恐怕孔子早就没有命了。这种天命观反映了当时社会人对于自己与上天意志的一种认知,是有其进步意义的。

日照山寺图

当公伯寮向季孙告发子路,子服景伯把这件事告诉给孔子,并且说:"季孙氏已经被公伯寮迷惑了,我的力量能够把公伯寮杀了,把他陈尸于市。"孔子说:"道之将行也与,命也;道之将废也与,命也。公伯寮其如命何!"(14.36)孔子认为,道能够得到推行,是由天命决定的;道不能得到推行,也是由天命决定的。公伯寮是不能把天命怎么样的。这即孔子的天命思想。俗谚,天命不可违,上天的意愿是不可改变的。这个天命即自然界的规律,譬如春华秋月,生老病死,这些都是不可改变的。谋事在人,成事在天,这句话讲述了谋事人的智慧的欠缺,谋事人的智慧的不足,在自然之道面前,任何社会人的智慧都是欠缺的,都是不足的。孔子把道的推行归咎于天命,是孔子天命观的体现,体现了社会人对道的认知程度。我们说,道即天命,道是不能违抗的,天命也是不可违抗的,所以在科学技术发展到如此发达的今天,也要树立敬畏天地的思想意识,这即要求我们,要按照客观规律办事,要敬畏规律,要尊重规律,即要敬畏道,敬畏天命。 当孔子去见南子(卫国灵公的夫人,当时实际上左右着卫国政权,有淫乱的行为),子路不高兴。孔子发誓说:"予所否者,天厌之!天厌之!"(6.28)孔子在这里提出了"天"的理念,他认为上天是有生命的,是有强烈的意志的,也是有思想情感的。上天会谴责社会人所犯的一切错误的行为,此即天谴。孔子说,假如我做了不正当的事情,让上天谴责他。问题的核心是孔子去见南子的目的,他是请教治国之道,还是贪图南子的美色,但从孔子发誓来看,应该是好的行为,要不他就不对自己的行为作出辩解。俗谚,是非之人,必有是非之事,孔子的辩解是苍白无力的,只好拿出上天这个有其实是无用的挡箭牌。

群鸭戏水图

三、 怎么能够对待上天呢?当季路向孔子请教如何事奉鬼神时,孔子说:"未能事人,焉能事鬼?"、"未知生,焉知死?"(11.12)在这里,孔子探讨了两个对待鬼神的命题,一是事人才能事鬼,二是知生才能知死。孔子认为,不能事奉好人是不能事奉好鬼神的,不了解活着道理(意义)的人是不能了解死的。孔子说的"事人"是指事奉君父。在君父活着时,如果不能尽忠尽孝,君父死后也就谈不上孝敬鬼神,他希望人们能够忠君孝父。这是孔子在鬼神、生死问题上的基本态度,孔子不相信鬼神,也不会把注意力放在来世,或死后的情形上,在君父生前要尽忠尽孝,至于对待鬼神就不必多提了。在此孔子对"敬鬼神而远之"做了注脚。孔子的两个命题,一、事人才能事鬼。事奉好人是需要具有仁德才能事奉好人,不具有仁德的人是不能事奉好鬼的,鬼也是讲究仁德的。在这里,孔子强调了人道重于天道,把握好人道才能把握好天道,人道与天道是两位一体的东西,做好人道才能顺应天道,把握好人道是顺应天道的基础。二、知生才能知死。只有了解生的实质、生的意义、生的价值,才会了解死的实质、死的意义、死的价值。

红梅迎春图

那么社会人要怎么样做人呢?当司马牛忧愁自己没有兄弟时,子夏说:"商闻之矣:死生有命,富贵在天。君子敬而无失,与人恭而有礼,四海之内,皆兄弟也。君子何患乎无兄弟也?"(12.5)子夏认为,死生有命,富贵在天,兄弟的有无多寡是上天决定的。要想在人世间得到好兄弟,一是敬而不失,指做事严肃认真而不要发生过失,二是恭而有礼,指对他人要恭敬而合乎礼法。这样就能赢得社会人的称赞,结交更多的兄弟,真正实现"四海之内皆兄弟也"的,梦想。 礼仪即文化,礼仪从本质上说是一种文化。礼仪的推行实际上是一种文化的选择与认可。礼仪推行的前提是这样文化必须要合乎时代的发展要求,能推动社会的向前发展。假如礼仪的推行是不合时宜的,就不会得到社会的选择与认可,也就不会得到推行。周王朝的具有先进性的礼仪制度,推动了西周社会的发展。但当到东周尤其是战国时期,社会形势发生了巨大的变化,周朝的礼仪制度(即周朝西周的文化)已经不能适应社会的发展要求,改革应成为一种必然的事情。所以,当孔子被匡地的百姓围困时,孔子发出了"文王既没,文不在兹乎?天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也;天之未丧斯文也,匡人其如予何?"(9.5)慨叹,表明了孔子推行周礼的不合时宜,不能与时俱进,这也是一种必然。孔子自认为周代的礼乐文化集于己身,上天把周代文化传给他,让他推行周代文化,他认为自己是周文化的继承者和传播者。不过,当孔子屡遭困厄时,他也感到人力的局限性,而把决定作用归之于天,表明他对"天命"的认可,对他所担当的使命的信任。

老者问路图

,