白居易62岁时,因头风病于大和七年(833)四月底免去河南尹一职起,到会昌六年(846)以75岁高龄去世为止,有13年的时间都待在洛阳履道坊宅第,过着晚年归居生活。

唐代实行“两京制”,长安、洛阳合称“京都”,皇帝可选在两地之间驻驆办公。但安史之乱后,已无君王移都洛阳之举,本来设在东都的行政机构,不是成闲散官职就是贬谪官员,那么,为何白居易会选择在洛阳终老呢?

学者推测可能与白居易之祖辈曾在此地置宅,使他对洛阳有着故乡般认同的情感。

史载白居易祖籍太原(今山西太原),曾祖父白温时迁居下邽(今陕西渭南),他曾于唐高宗(628-683年)、武周(690-705年)时期任官,由于高宗晚年长居东都,白温便把家人接来居住生活。白居易的祖父白锽(706-773年)、父亲白季庚(729-794年)也都成长于洛阳,还有一处相当规模的宅第,为白居易诗中常提到的毓财里宅。

不过白居易并不是出生洛阳,而是河南新郑(今河南郑州新郑),由于父亲任衢州(今浙江衢县)别驾(州刺史的佐官),且别驾需时常调动,直到27岁前都跟着父亲,迁徙于符离(今安徽符离)、襄州(今湖北襄樊)等地。

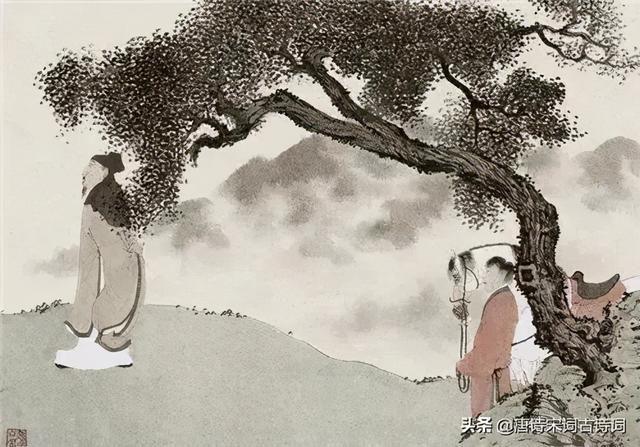

直到贞元十六年(800)白居易中进士第,及第后终于到洛阳省亲。可惜白父已经过世,白居易到毓财里宅,睹物思父、悲从中来,有感而发写下《重到毓财里宅有感》:“欲到中门泪满巾,庭花无主两回春,轩春帘幕皆依旧,只是堂前欠一人”。

白居易当官早期都在长安,后来被贬到江州(今江西九江),又到苏杭任官,直到长庆四年(824),从一位姓田的人手里买下故散骑常侍杨凭在洛阳的履道坊宅园。白居易对洛阳新家的喜爱,从《池上篇》就能看出:

“十亩之宅,五亩之园。有水一池,有竹千竿。勿谓土狭,勿谓地偏。足以容膝,足以息肩。有堂有庭,有桥有船。有书有酒,有歌有弦。有叟在中,白须飘然。识分知足,外无求焉。如鸟择木,姑务巢安。如龟居坎,不知海宽。灵鹤怪石,紫菱白莲。皆吾所好,尽在吾前。时饮一杯,或吟一篇。妻孥熙熙,鸡犬闲闲。优哉游哉,吾将终老乎其间”。

诗末透露出白居易有在履道坊宅终老的打算,也幸亏有白居易留下许多关于其住宅位置的文章,让考古学家得以通过文字描述找到他的房子。

在白居易去世后,其故居于五代时改为禅院,可惜南宋末年战乱,洛阳履道坊一带成农田,白居易的故居更遭到严重毁损,终于消失。

,