周琰

11

自然史与自然科学的争辩

自然已然抛弃了我们,

好像她不需要我们,

而她留下一个原始的大脑

像一把剑放入黑暗的剑鞘。

——曼德尔斯塔姆:“拉马克”

但丁之后,意大利最伟大的诗人和思想家贾科莫·莱奥帕迪(Giacomo Leopardi, 1798-1837)在19世纪初科学方兴未艾、知识开始分裂之际,阐释了自古希腊以来“自然史”的含义,反对把“科学”的名字强加到“自然史”之上。莱奥帕迪的辩驳预示了延续近一个世纪的自然史与科学的争论。

称为“自然史”的是真正的科学,因为它定义、区别分类、有原理、并得出结论。如果我们必须称其为历史,是因为它叙述了动物、植物等等的特点,同样的名字也应当用到化学、物理、天文学和所有非抽象的科学上。所有这些科学都是叙述,它们通过观察学习而教育,观察就是它们的主旨,对自然史来说也是一样。只有艺术可以免除叙述,因为在艺术中原则足矣……按它通常被理解的含义,(自然史)是对一个接一个的连续事件,而不是总是以特定方式一而再再而三发生的事物的叙述……可为什么我们要把“历史”这个名字用到这种科学上?因为它是由亚里士多德建立的:他称其为历史。在希腊语中它的名词来自istor(博学者,行家),动名词从动词“知道” iséme(scio)得来,意思是知识、信息、学识、实用知识、学说、科学。自然史(Φυσική ιστορία)是关于自然的科学。伊良(Claudius Aelianus)的《奇谭录》(Varia Historia)只不过意味着“各种奇闻异见”,同样其他希腊作者各种各样的历史书(παντσδαπς ίστορίας)都是文献学(phiology)。“历史”在希腊从某种意义上来说相当于哲学,并且常常被视作哲学,尤其是在最古老的作家那里,或者在热衷于上古的智者派哪里。所以亚里士多德给他关于动物学的一本著作命名为《动物史》,泰奥弗拉斯托斯将一本植物学的书命名为《植物史》,普林尼将一本百科全书叫做《自然史》,人们并不局限于标题名称所限定的科学术语。而我们给历史另外一种意义,因而必须要翻译它,特别是当它并不意味着一种科学的时候;因为科学中每个术语都要精确,不给歧义留下空间,也就是比名字本身更加真实。不管怎么说我们已经完全采用了它;而这迥然不同的原因产生的后果是,这个科学的名称,一个已经并且将一直固定在它身上并无法与其分离的名字,在每个人身上都形成了一种模糊的概念,它把历史的观念和科学的观念混淆;这让我们赋予那些研究和写作它们的人自然科学家的名称,可是却没有人想要把它给拉瓦锡(Antoine Lavoisier)或沃尔塔(alessandro Volta),或者称卡西尼(Giovanni Domenico Cassini)或伽里略星星或天空科学家。没有人能够面对一个混淆不清晰的概念而自辩,只要这个名字(科学)安在这样一种科学(自然史)上,直到我们现在的文明灭绝,另一种并非出自这种文明的文明诞生,任何一个国家都永远不会把从它从其上去除(博洛尼亚,1826年10月13日)(Leopardi, 2015, 1853)。

莱奥帕迪的思想可以说代表了启蒙时代以来到现代科学确立之前的意识。1662年英国皇家学院(the Royal Society)创立时,唯一的原则是“进行扎实的实验,以改变或者改善哲学”(King's College London, 2009)。而到了1797年,《大英百科全书》对自然史(natural history)和自然哲学(natural philosophy)的区别,则更多反映了科学时代不可逆转的趋势。《大英百科全书》指出自然史研究表象,而自然哲学研究事物之间的关系。前者比较表象和形式,着重于描绘事物和对事物进行分类;而自然哲学注重理解形式之间的互动。后者发展出18世纪末以来生命观念和科学为主导的学科,诸如生物学(Merrill, 1989, 77-78)。

而现代意义的 “科学” 一词,最初在1834年出现。历史与哲学普及作者(一个几乎已经消失的行当)威廉·惠威尔(William Whewell)说,科学的出现代表一切对事物统一性认识的痕迹已经消失。这种现象的一个奇怪结果就是命名一切物质世界。人们觉得哲学太宽泛太高大,而一些聪明的人觉得他们应当像艺术家一样,有个特殊的名称: “科学家” (牛津字典)。1840年,牛津字典对 “科学” 这个术语做了进一步阐释: “我们非常需要一个名字来描述一般科学领域的作者。他应当被称为科学家。这样我们可以说,就像音乐家、画家、诗人是艺术家,数学家、物理学家或自然学家是科学家。”

科学意识在欧洲特别是英国的兴起,和帝国主义殖民主义有内在的联系。正如培根所称:“帝国统治等同于使用科学…...盎格鲁撒克逊的种族优越性,要让所有人类各种族,地球上所有土地,都留下英国科学不可磨灭的印记和标志指南。(Riskin, 2020; also: Bacon, 1901; White, 1958; Bennett & Hodge, 2011)” 英国皇家学院从诞生到帝国主义衰老的两个世纪间,是科学也是帝国的机构所在地(institutional locus)。这一点,在逐步剥开的植物猎人在华活动中,英国皇家学院和其他机构时隐时现的在场即是明证。而19世纪60年代后晚清以科学作为主要变革诉求而开展的一系列机构和体制改革,可以视为帝国主义科学全球渗透的镜像。

近年来,对科学的反思从各个层面展开。科学史学家杰西卡·瑞斯金(Jessica Riskin)在《纽约书评》上发表文章评论亨利·考尔斯的新书《科学方法:从达尔文到杜威的思想演变》。她分析“科学方法”这一神话在19世纪末的形成,并非因为科学本身,而是各种综合因素力求获取权威性的结果,;它和知识领域板块构造改变,以及科学与人文学科的分野同时发生。科学方法并非出自任何领域的科学实践,而是出自大众、专业、工业和商业对科学权威性的需要。这种需要强调科学方法独一掌握真实、知识和权威,而它实质上只是一种阐释。这种阐释淹没了反对的声音——比如马修·阿诺德试图捍卫人文知识,敦促科学和人文结合为一体来认识自己和世界。这种趋势也扭曲了历史的一些本来面目,譬如人们把达尔文和他的进化论视为现代科学开端的象征之一,但是达尔文的科学方法本身是自然主义和普世思想的,而他的继承者按照自己的意图阐释了他的思想。达尔文是博物学家或自然哲学家,他从来没有说自己是科学家(Riskin, 2020; Cowles, 2020)。

对科学貌似不可置疑的“科学性”的反思,在近年更多与气候危机、进步主义、专业话语霸权、资本主义批判联系到一起。法国哲学家拉图尔和他的同伴们的思想和社会实践,从人类世批判性思考出发,重置人类中心主义的科学观与自然观。生态学家约翰·T·安德森(John G. T. Anderson)通过重读约翰·雷(John Ray)、约翰·缪尔(John Muir)、达尔文、雷切尔·卡森(Rachel Carson)等自然思想家著作,回顾自然史思想和实践的演变,探讨它近年在公众中复兴的意义(Anderson, 2013)。而哲学家曼努埃尔·德兰达(Manuel DeLanda)谈论哲学与科学的区别,反观18-20世纪科学思想的变化,提出哲学的整体性思维必须作为科学具体和专业(分裂)方法的必要补充和超越(2012)。围绕“科学”这一概念和科学体系纷扰激烈的历史与当下的争辩提示我们:科学代表普世真理这一信念根本是不成立的,它在世界上的主导地位是经过复杂的选择、强加、劝说、教育和宣传的结果。科学作为一种研究领域和方法,与作为信仰和文化的科学观念是两回事。

12

十八世纪欧洲植物学和有关事业的发展、林奈和其在欧洲文化中的影响

到十八世纪末,西方植物世界发展惊人。当时,欧洲人在全世界建立了1600多个植物园。全球自然历史博物馆、植物园、林园等爆发式增长(Elliott, 2007; Tomasi, et. al., 1997)。围绕植物全球传播的庞大系统,欧洲人忙于搜集、保存、种植植物。1759年,大英博物馆遵照汉斯·斯隆爵士(Sir Hans Sloane, 1660-1753)的遗嘱、在他的捐赠基础上建立;巴黎国立自然历史博物馆于1793年建立(Delbourgo, 2017; Cap, 1854)。除了自然科学研究的兴趣之外,公共教育、娱乐、社会变革、工业化、布尔乔亚社会消费娱乐欲望的无限增长等,推动了这些机构发展的热潮。 由此,自然科学知识和其管理被标准化,并推广在全球复制,从而塑造了一个现代化、规范化、深刻烙印了殖民影响的单一文化和知识主导的世界,以及人与自然的单一关系。中国也是这个发展中的一部分。

自然科学家、博物学家、机构、植物猎人、殖民军事商业与宗教力量、私人与公共赞助者等构成了精密而有效的全球植物猎取网络。追随任何一个植物猎人,顺藤摸瓜,都会梳理出一个交织的植物社会网络。以斯隆爵士和植物猎人坎宁汉姆为例,可以对这样的网络有一个基本的轮廓认识:

斯隆爵士通过各种渠道,包括商人、东印度公司雇员、植物猎人、外交使节等获取中国的植物和信息。而苏格兰医生、植物猎人詹姆士·坎宁汉姆(James Cuninghame, 1665-1709)则是最早成功从中国寄回欧洲植物标本和种子,使欧洲成功培育中国植物的人。1697年他乘坐一艘私人船只(Tuscan)到中国行商。1698年7月船到了厦门,他在那里呆了六个月,这一次他搜集了174种植物标本和其中84种的种子。同时,他委托当地艺术家画了800多幅水彩植物插图。1700年他受东印度公司雇佣再次前往中国,这次他在舟山群岛待了两年,搜集了大量动植物标本、植物种子和文化样品。1703年东印度公司在舟山的贸易站废弃,他被派往交趾。当时交趾发生了叛乱,他是雇员中唯一侥幸活命的,但被关押了两年。释放后他去了印尼和印度,死在那里(Jarvis and Oswald, 2015)。打开汉斯·斯隆爵士书信档案(http://sloaneletters.com/)搜索,会发现和中国有关的63条搜索结果,搜索坎宁汉姆有12条结果,搜索坎宁汉姆 中国,会找到四封他写给斯隆爵士的信,其中一封写道:

詹姆士·坎宁汉姆1702或者1703年2月12日致斯隆爵士:

……我上一封给你的信是在Sarah Galley船上写的,通过医生我给你寄去了一本植物标本:这些交给了Macclesfield-Galley船上我们的朋友科贝特先生,通过他我给你和詹姆士·佩蒂弗先生(James Petiver)(英国药剂师、博物学家,见:Stearns,1952)寄了一盒贝壳,是从Liampo Frigatt这艘船(东印度公司的船)的监督人亨利·史密斯先生那里得到的,他从马六甲海峡Pulo Verero岛上搜集的;也在那里发现了一株裂开或烧过的树的一块(我给你寄去),上面有可辨认的字:DA BOA ORA,我猜那是葡萄牙人带去的,意思是给我们好运。在前面提到的盒子里,有给你的一本中国祈祷书,我是从普陀山的和尚那儿得到的,还有耶稣会译成中文的十诫,描述普陀中国人的文章,以及住在宁波的一个神父画的宁波的河;以及给佩蒂弗先生的蝴蝶。我也给你们俩人寄去180种植物标本册,双份,大多数都是新的,保存很好,我尽可能贴上标签做了描述(只要我有时间和观察的机会),一些茶叶种子,其他一些按照图尔纳福特的方法观察更容易简化归类它们到恰当的种类里(法国植物学家Joseph Pitton de Tournefort, 1656-1708)。这是我现在可以效力于您的,我们正驶向昆山岛(越南,Pulo Condore),也许之后去交趾,从那里你很快你可以期待收到这种气候下的物种……(另)昆山岛3月6日,自从上封信之后,我们已平安到达昆山岛,我们发现这里很好,就是需要更多人;我们期待和交趾开展贸易,不管我是不是会被派来,这会是之后和日本开展贸易的一个途径,他们想要这个国家的商品,比如象牙、木材、芦荟等等……

坎宁汉姆中国花、水果、植物水彩插图 ∣ from the botanical library of Roy Perry: 370 watercolours of Chinese flowers, fruits and plants, commissioned by James Cuninghame; ‘Done at Amoy in China by Dr Bun-Ko and brought thence by Christopher Brewster, 1701’.

植物传播之路也是人、植物、空间和时间可见与不可见的交织路线图。坎宁汉姆是一个富有冒险精神的植物爱好者和商人。他的这封信中包含的丰富信息,反映了植物网络背后不同国家、地方、文化和历史事件。除了寄回英国而后成功培育的中国植物种子之外,2015年,研究人员还在大英博物馆发现了他当年寄给斯隆爵士的茶树标本,这是目前在欧洲发现的最早的茶叶标本。此外,他委托厦门本地画家画的植物插图,也是最早的欧洲植物猎人与本地艺术家的合作范例,这种合作在殖民时代西方植物猎取的过程中是一个重要的组成部分和普遍现象。而坎宁汉姆比许多后来者更加细心记录了本地画家的名字。

另一重要的现象,是人们对植物和动物的分类争论不休。当时法国的植物学家米歇尔·阿丹森(Michel Adanson, 1727-1806)统计,法国有65个植物分类系统,英国植物学家罗伯特·桑顿(Robert Thornton, 1768-1837)在英国统计了52种植物分类系统(Adanson, 1763 & 1845; Schiebinger, 2004, 12)。那是自然科学和植物学群英荟萃的时代,众多杰才为现代自然科学和植物学发展奠定了基础:布冯(Buffon, 1707-1788)、卡尔·林奈(Carl Linnaeus ,1707-1778)、让·巴蒂斯特·拉马克(Jean-Baptiste Lamarck , 1744-1829)、安托万·洛朗·德朱塞乌(Antoine Laurent de Jussieu, 1748-1846)、亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt, 1769-1859)、约翰·林德利(John Lindley, 1799-1865)和查尔斯·达尔文(Charles Darwin, 1809-1882)等人。他们之间思想激烈争锋,在归类、命名、欧洲文化主导与他种文化吸收、自然哲学思想等各个环节辩论和比较,并在科学传播和科学事业推广中竞争,比如林德利和布冯对林奈的批评(Endersby, 2008, 175)。

19世纪末,林奈的分类命名系统逐渐占据主导话语权。1905年维也纳举行的国际植物大会发表了林奈的《国际植物命名法》(International Code of Botanical Nomenclature),至此,林奈分类命名系统成为国际标准(Briquet, 1912)。林奈思想一统天下,在知识统一和普及的积极意义之外,也造成了知识和文化的垄断。文化与思想更包容的一些科学思想被遮蔽,诸如阿丹森、布冯、林德利和洪堡(Buffon, 1792; Heringman, 2017; Roger, 1997; Stalnaker, 2010; Lindley, 1831, 1841 & 1856; Lindley, 1831, 1841, 1856 & 2015; Stearn, 1999; Humboldt, 2018; Wulf, 2015;)。隆达·施宾格(Londa Schiebinger)认为,以林奈的命名系统作为现代科学方法的代表,实际上是所谓的科学共同体的合谋,并非他的分类和命名系统就比其他人的方法更准确更科学,而是他更善于推广自己的事业。倘若阿丹森的系统被采用,植物命名的历史发展会呈现完全不同的面貌( 2004, 194 & 218-220)。而哈丽特·里特沃(Harriet Ritvo)则从另一方面揭开大众如何参与到维多利亚时代分类的狂欢中(Ritvo, 1998)。知识的选择和发展并非是必然的,而在相当程度上是一种文化和社会学意义上的选择。用康德的“因果论”来看,是经验和认知的选择(De Pierris & Friedman, 2018),就像弗罗斯特“未选的路”的隐喻。而以布迪厄的视角来看,则是交织的象征资本选择和排除的结果。

林奈植物分类系统

1735-1736年,林奈 《自然系统》(Systema Naturae)第一版出版。植物学家罗伯特·桑顿为向林奈的植物性分类系统致敬,费劲心血、智慧和财力,请了 13个版刻家,精心制作了一本植物插图史诗:《植物圣殿》,或者叫《自然的花园》(The Temple of Flora or Nature of Garden, 1799)。这本书前面有林奈的论文,中间是林奈植物性系统介绍,第三部分是植物插图,附录诗文游记等,比如达尔文的祖父伊拉休谟·达尔文(Erasmus Darwin, 1731-1802)为林奈植物分类系统写的阐释长诗《植物之爱,附哲学笔记》。书中注解也丰富多彩,比如在描绘睡莲时,写到麦卡特尼爵士访华时观察到中国人吃藕,日本、中国等地佛教崇拜常用荷花。很有趣的是,林奈这本代表现代科学开端的著作,人们对它的吸收和传播却并非只是干巴巴的科学知识,而是和艺术、哲学、文学等结合起来。

林奈肖像Carolus Linnæus....

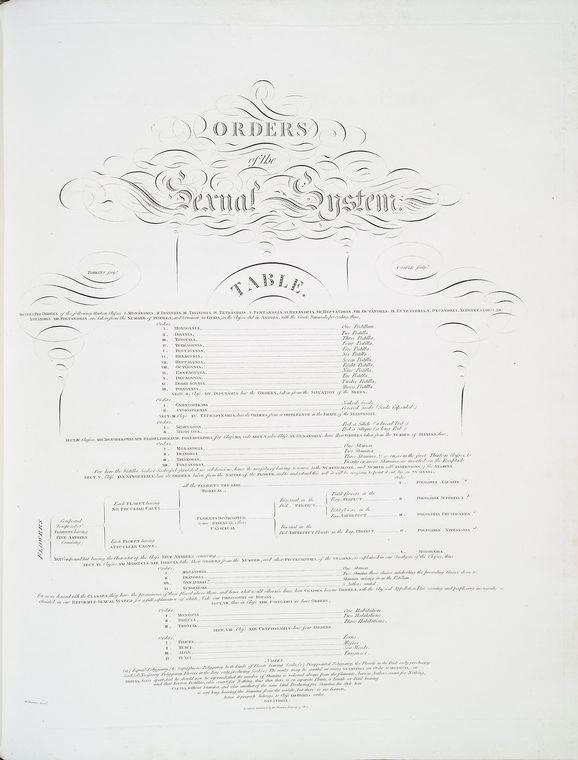

林奈性系统纲目Orders of the sexual system 1806-1807. The New York Public Library.

含羞草,南美生,初次在中国见到 ∣ Large flowering sensitive plant

中国兰,Fothergill博士从中国获得种子,在英国种植成功∣ The China limodoron 1807. The New York Public Library

林奈的弟子佩尔·奥斯贝克(Pehr Osbeck,1723-1805)1750–1752年间前往广州,在那里花了四个月的时间研究中国广州地区的动植物和民俗。 返回欧洲时他带回了600多种植物标本,为林奈的为1753年出版的《植物物种》提供了材料(Osbeck, et. al., 1771)。

卢梭与林奈

因为遭受法国和瑞士政府与社会的迫害,特别是在他的著作《新爱弥儿》出版之后,卢梭52岁时厌世,想成为一个植物学家。1762年他在圣皮埃尔岛(A Flora of L'Ile Saint-Pierre)呆了几个月,那里的自然和植物变成他的避难所,他梦想编纂该岛的植物全图谱。《忏悔录》和《一个孤独漫步者的遐想想》都记录了他的植物学梦想。

“那是我人生最快乐的时日。”

“我与植物的对话发生在人性拒绝陪伴我之后。”

“自然是治愈的同胞”

约翰·约瑟夫·哈特曼:圣皮埃尔岛∣ Vue de l’Ile Saint-Pierre vers 1790 par Johann Joseph Hartmann

卢梭是林奈的忠实崇拜者。他认为只有林奈和德国植物学家卡尔·路德维希·韦尔登诺(Carl Ludwig Willdenow,1765-1812)能够作为自然学家看待植物学。他说: “林奈将植物学从药学中挽救出来,把它重新放到自然史和经济用途中。” 但卢梭并不完全赞同林奈: “他太多时间研究草木和花园,而没有足够关注自然自身。”卢梭关注植物的自然状态,而不是人工改变了的自然。他珍视自然的创造,却并不仰慕园丁的手艺:“路易十六的园丁法农知道皇家花园的所有植物,却不能在田野里辨认同样的植物。”《忏悔录》

卢梭赠给朱莉·博伊·德·拉·图尔小姐的小植物标本图册∣ Jean-Jacques Rousseau, Petit Herbier pour Mademoiselle Julie Boy-de-la-Tour. Paris 1772

卢梭不算是一个合格的植物学学生。他对植物的热情更像一个诗人。他对植物的兴趣和他自身的境遇有关。他观察植物时注重人在自然中的感受,往往就忘了科学,甚至忘我,实际上更多是一种诗性体验。

歌德与林奈

自然,它好像,必须总是与艺术冲突,

然而,在我们知晓前,两者本是一个;

——歌德“自然与艺术”(1800)

曾经在种子中单独、休眠的力量;一个形象的胚芽,

封闭在自身中,隐藏着,蜷缩在籽壳中的原型

......

自然以如何不同的方式,默默地塑形,绽开,

以一会儿这般一会儿那般如此不同的方式借予我们的感受!

也应在今日欢庆。因为爱,我们最神圣的祝福

期待最终,完善的水果,心灵的结姻,

对事物的一种认知,与共,在观看中协奏,

两者都朝向更高的世界,真正相连一体,找到了它们的道路。

——歌德“植物变形记”(1798)

1787年歌德在罗马郊外乡野∣ Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Goethe in the Roman Campagna 1787, Städel Museum, Frankfurt, Germany

图尔平绘歌德的原型植物,收入《歌德自然史著》∣ La plante archétype, Pierre Jean François Turpin, in Œuvres d’Histoire Naturelle by Goethe 1837. (Houghton Library of Harvard University.)

歌德也是林奈的学生,他受林奈启发很大。歌德热衷于自然,他对植物学、岩石、色谱等都有专门的研究。歌德发展了一套他自己的自然哲学观念:变形学(morphology),强调自然生长、变化与完美形式的相互联系。他的专著《植物变形记》以及同名诗体现了这种思想。此外,他提出了“原型植物”(Urpflanze, Primal Plant)的观念,认为植物和所有的生命都有一种原型生命,它是基于生长的。这种生长的模型具备一种天然的逻辑,适应万物,因而万物自然协调。这种协调和想象、创造是相联系的。歌德的这种思想中有很强的柏拉图意味。1787年5月17日,在从那不勒斯给荷尔德的信中他写道:

我必须悄悄告诉你我已经非常接近发现植物繁殖和组织的秘密,那是能够想像的最简单的事。这里的气候提供了最好的观察条件。 主要的问题是,萌芽藏在哪儿——我很确信我找到了答案;其他的问题我已经看到了总体的解答,只有几个小问题需要更精确地思考。原型植物(Urpflanze, Primal Plant)将是世界上最奇特的生命,自然女神(Nature) 都会为此嫉妒我。有这个模型和了解它的密钥,就永远都有可能发明植物,知道它们的存在是有逻辑的;也就是说,如果它们不是真的存在,它们可能拥有一种内在的必然和真实,而不是虚幻想像的阴暗幻影。同样的原则也适用于所有生命有机体。(Goethe, 2000, 697)

歌德的“变形学”和“原型植物”观念一直有比较多的争议,近20年人们又对其重新重视研究,把它们引入我们对当前困境的探讨中,寻找新的启发(Goethe, 1837, 2000 & 2009; Holdrege, 2013; Korona, 2002; Larson, 1967; Tantillo, 1998 & 2002; Zumbusch, 2017)。

洪堡的盛世,遗忘与复兴

魏茨的亚历山大·冯·洪堡肖像∣ Friedrich Georg Weitsch’s Portrait of Alexander von Humboldt

丘奇画的弗吉尼亚天然拱桥,史密森学院2020 “洪堡与美国” 大展海报用图∣ Frederic Edwin Church’s The Natural Bridge, Virginia

洪堡(Alexander von Humboldt,1769-1859)是最伟大的一个自然史思想家,在18世纪他被视为最有名的人物。他出生于普鲁士的一个贵族家庭,哥哥是影响了现代语言学和哲学的划时代语言学家,也是普鲁士的教育部长。他和哥哥都是歌德的好朋友。早年他在欧洲做地质勘探,并在欧亚旅行。他曾经到过西伯利亚中国和俄罗斯的边界,在边界他和一个中国人有过交流,这是一个很偶然的事。 1799-1804年他在美洲大陆旅行,他在美洲探险中形成的思想鼓舞了西蒙·玻利瓦尔投入到拉美独立解放运动中,可以说他是拉美国家摆脱殖民统治的思想启蒙者。马尔克斯的小说《迷宫中的将军》(The General in His Labyrinth)就写了受洪堡影响的玻利瓦尔,在革命后希望建立独立、联合的拉美国家理想破灭的故事。洪堡也影响了美国总统杰弗逊,使他在自然环境、资源保护,农业发展方面形成明确的认识。 但是杰弗逊也利用洪堡对墨西哥和古巴的了解,制定了对墨西哥和古巴的控制政策,并且未能实现洪堡废奴的期望。洪堡支持法国革命,反对普鲁士帝国的保守政府,因而多年生活在巴黎。

赤道植物地理图示∣Géographie des plantes équinoxiales: tableau physique des Andes et pays voisins dressé d'après des observations et des mesures prises sur les lieux depuis le 10e degré de latitude boréale... / par Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland; esquissé et rédigé par Humboldt, dessiné par Schönberger et Turpin. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506566g/f1.item

植物地理学,献给歌德的扉页∣ Nivelación de las quinas en g [ene]r[a ]l y de la de Loxa en particular (1804) por Francisco José de Caldas. Tomado de: Nieto Olarte, Mauricio. La obra cartográfica de Francisco José de Caldas. Bogota: Uniandes-ACCEFYN-ACH-ICANH, 2006.https://www.uni-potsdam.de/verlagsarchivweb/html/9889/html/3-gomezgutierrez.html

洪堡的学说和著作非常丰富:1)地球板块说:美洲和非洲本是联系的。2)生物地理学的开创性学说:生态和地质是相互联系的。3)人类活动会造成气候变化——洪堡是最早提出气候危机概念的人。4)生态自然和殖民、全球化经济是矛盾的。全球化带来的经济作物种植,会剥夺拉丁美洲地区的生态、经济、政治独立。5)废奴不仅是道德上,也是生态、经济与政治生活健康所需要的。6)宇宙意识(Kosmos):万物的和谐与相互联系。

洪堡也深刻影响了梭罗、爱伦坡和惠特曼。洪堡晚年的宇宙(Kosmos)思想对爱伦坡和惠特曼尤其重要。爱伦坡生平最重要的作品《我发现了》(Eureka)和惠特曼的诗《宇宙》(Komos)都是向洪堡致敬的。

《宇宙》

惠特曼

宇宙包含不同并且是自然,

它是大地幅员广阔,大地的粗旷和性欲,也是大地伟大的慈善和平衡,

它没有从窗口望出去眼里一无所见,或者大脑里装着听众和信使一无所图,

它包含信徒和不信者,他是最崇高的爱人,

它恰如其分地持有他或者她现实主义、灵性思想和美或者智慧三位一体的比例,

它认为身体发现它所有的器官和部分都是美好的,

它,通过大地以及他和她身体的理论理解了与所有其他理论的精妙比喻,

一个城市,一首诗,还有这些国家宏大政治学的理论;

它不仅相信我们的地球和它的太阳与月亮,也相信其他星球和它们的太阳和月亮,

它,构造了他自己或她自己的房子,不是为了一天而是为了永久,看到种族、时代、日子和世代,

过去,未来,居于此,就像空间,不可分离地共存。

洪堡不光对植物做科学和生态的观察,他也把美学体验融合到里面。他曾经说过,植物的形态会让他想到它们的外表会带给人的情感。在生机勃勃的自然中(南美的自然),这些高贵的植物就像是如画风景融合的一个整体生态形貌。

鲁根达斯:巴西原始森林∣ Johann Moritz Rugendas, Forèt Vierge Près Manqueritipa 1827-1835 https://library.artstor.org/asset/SS34829_34829_21938721

近四五年来洪堡重新引起人们的重视。最近史密森学院推出了 “洪堡与美国大展” 。策展人指出是洪堡塑造了美国人的自然观和文化。五月份,拉图尔新出了一本书,做了一个新展览: “至关重要的地带:降落到大地的科学与政治” (Critical Zones. The Science and Politics of Landing on Earth),这是对他以前的 “盖亚说” 的继承和发展。其中他借用了洪堡的植物地理学呈现方式,认为洪堡是多样性、不连续、身体力行地感受自然。这与他反对现代科学的单一性、概括性符合。但是他所借用的洪堡和洪堡自身的思想有差异。洪堡强调万物和谐,强调人的情感的参与;而拉图尔还是摆脱不了地理学、制图学和上帝视角。比如他认为洪堡描绘的赤道植物地图这种立面视角,能够启发当代人把非生物和生物联系起来,是一个新的启发(Latour, 2020)。但是他没有注意洪堡并不仅仅看地球的立面和剖面,他也看地球上水平延展的万物的联系。

陪同洪堡在南美旅行,为他做绘画记录的画家约翰·莫里兹·鲁根达斯,被洪堡称为以绘画艺术呈现自然形态之父。阿根廷作家,塞薩·埃拉(Aira, C., & Andrews)的小说《一个风景画家生平中的一段奇历》写的就是这位画家在阿根廷的奇遇。书中提到了洪堡的 “自然形态” :

“自然形态” 是艺术的地理学、对世界的美学理解、风景的科学 (physiognomy of nature, La Physique du monde, artistic geography, an aesthetic understanding of the world, a science of landscape)。 “风景形态” (physiognomy of the landscape)是风景或者自然的特征,各种自然元素的形态能焕发观察者的感性,传达不是孤立而是可以被直觉把握的相互联系中的万物:气候、历史、习俗、经济、种族、动植物、降雨、风……理解感受的关键是“自然生长”……洪堡式的博物学家不是植物学家(林奈意义上的,抽象和分离的科学),而是对所有生命形式中运作的生长过程敏感的风景艺术家……风景、地理、水平和垂直网格都是人为的痕迹;本地的向导不会带着先验观念对现实发生响应(Aira, 2000)。

13

作为物-利对象的知识世界与地方“体识”

本尼迪克特·R.O.安德森在《想像的共同体》第十章谈到人口统计、地图、博物馆是殖民帝国扩张和重构世界的三个有机组成;一种普遍知识,强加给多样化而流动的认知世界,构造了基于殖民的现代世界体系(Anderson, 2016)。现代地图和制图学是最显著的运用数学、地理学知识,使得人占据上帝视角认识世界,替代上帝划分世界的体现。它塑造现代国家的边界,是地缘政治的源头。这种从 “科学方法” 出发,基于 “科学方法” 的知识与世界治理,近年不断受到批评和挑战。德国量子物理学家维尔纳·海森伯说: “我们观察到的自然不是自然自身,而是自然通过我们的方法显示的自然。科学方法并不只是工程资本主义经济政治力量的霸权,也是文化的霸权。”20世纪初法国数学家和科学哲学家亨利·庞加莱认为,人的尺度感是世界上事物之间的关系,而不是超验的上帝视角。人只能从世界内部获得尺度,作为其中的一部分(Cowles, 2020)。一些学者,特别是人类学家,在具体的实地研究中发现,对比现代科学视野中不同的地图,前现代人的地图往往更精确反映了人与大地上的事物,以及各种事物相互之间的关系。

1769年,大航海家库克船长(James Cook, 1728-1779)第一次南下太平洋航海考察(1768-1771年),在大溪地(Tahiti)他们遇到了图普拉(Tupura)。根据美国历史学家亨利·布鲁克·亚当斯(Henry Brook Adams,1838-1919)的 《阿瑞泰美回忆录》(The Memoirs of Arii Taimai)记载(现存最早的关于大溪地的文字记录),图普拉是大溪地法阿(Fa'a'a)的大酋长,也是一个最重要的大祭司(marae, Aharui)。1769年4月13日库克船长的奋进号到达大溪地后,图普拉和库克船长、博物学家约瑟夫·班克斯爵士(Sir Joseph Banks,1743-1820)建立了友谊。他帮助欧洲与与当地人沟通,并随同他们探险。班克斯爵士给他起了个外号:“斯巴达立法者吕枯耳戈斯”(Lycurgus of Sparta)(Salmond, 2018)。库克船长《第一次太平洋航海日记,1768-1771》中有一些关于图普拉的记录,但是这些记录没有体现图普拉的心灵,也对图普拉为他们的探险所做的贡献避而不提。通过现存的几幅图普拉留下来的画,可以看到一个“土著”酋长和祭司出色的艺术和知识。

库克船长和图普拉共同绘制的南太平洋社会群岛(the Society Islands)1769

图普拉画的大溪地的长屋、独木舟和树木。左边的两只独木舟是战船,每个战船船首和船尾都装饰有木制的“ tiki”雕塑(神或祖先的木雕)。手持长矛的战士站在两艘船尾升起的平台上准备战斗。右边的双帆独木舟是航船,1769。

左边画着一个跳舞的女子。她穿着tamau,辫子做头饰;肩膀下有黑羽毛,白裙子。右边是大溪地正式葬礼中主哀悼者的礼服。每一个神圣饰品都有象征意义。穿戴起来以后能鼓舞诸神帮助死者进入Arioi的乐园Rohutu-no’ano’a

图普拉画的新西兰毛利人和班克斯爵士交换小龙虾。

图普拉画了四个社会群岛上的祭司乐师(Arioi),两个人吹鼻笛,两个人打鼓。班克斯爵士在日记中写道(1769年6月12日):“这个乐队周围汇聚了很多人……鼓手唱歌伴随他们的音乐;他们唱了许多赞美我们的歌;这些绅士像古时的荷马一样,一定既是诗人也是音乐家。”

在殖民统治确立的地区,地图将文明、人种、城市、乡村、政治、经济、地理、动植物等综合到一起。知识变为全知全用的工具,并且是严格秩序化的。下面两幅是秘鲁和墨西哥18-19世纪的综合地图。

何塞·伊格纳西奥·德·莱坎达和路易·提保,秘鲁王国的自然,民俗和地理历史表∣ José Ignacio de Lequanda and Louis Thiébaut: Quadro de Historia Natural, Civil y Geográfica del Reyno del Perú 1799. https://www.mncn.csic.es/es/Comunicación/el-quadro-de-historia-natural-civil-y-geografica-del-reyno-del-peru-se-expone-por

安东尼奥·加西亚·古巴斯,墨西哥合众国风景和历史地图集∣Antonio García Cubas, Atlas pintoresco é histórico de los Estados Unidos Mexicanos 1885. https://www.loc.gov/resource/g4410m.gct00137/?st=gallery

传奇的苏格兰植物猎人傅礼士(George Forrest, 1873-1932)受雇于英国和美国的植物园和研究机构,在云南搜集植物。他的联系网络代表了以植物传播为线索的科研、休闲、林农、花木、经济发展的全球网络。他收集的植物送到英国的丘园、爱丁堡皇家植物园、各个研究机构和私人苗圃与收藏家,也送到美国哈佛的林园。为了大量搜集植物,傅礼士和当地人之间发展了一种合作关系。傅礼士培训当地人如何辨别、搜集、制作标本,贴标签,做国际运输这一整套的知识。他雇用纳西族助手,他的助手再去雇佣管理当地的人。当傅礼士不在云南的时候,他的植物猎取事业也不会停止。傅礼士也从当地人那里获取植物、地理、文化各个方面的知识,但是他们之间这种知识和文化的交流,被雇佣关系和金钱酬劳遮蔽。傅礼士没有给和他一起合作的当地人,比如他忠诚的合作伙伴赵成章应有的认可。美国人类学家埃里克·穆尔克(Erik Mueggler)从西方叙述传统的背面来重新认识被西方植物猎人遮蔽的地方知识,赋予地方知识和当地合作者应有的认可。比如穆尔克谈到赵成章为傅礼士所绘的地图,对在云南实地搜寻植物的人来说,它结合了身体经验和记忆;不是仅仅依赖视觉、抽象和概括,而是调用身心记忆和感知,是另外一种可感的精确。又比如有些植物是赵成章发现的,但都记在傅礼士名下,最近植物学界把一种赵成章发现的植物用他的名字命名(McLean, B., & Royal Botanic Garden, 2004; Mueggler, 2005, 2011, & nd.; Harber, 2020)。

以赵成章命名的新品种:Berberis Zhaoi

赵成章绘制的地图

傅礼士和赵成章

傅礼士雇佣的植物猎人团队带着装满吸水纸和标本的压实的捆

丽江流域傅礼士露营地大石头下压着植物标本

赵成章

赵成章和他的纳西族植物猎人同伴在路上

14

前现代中国植物分类

回顾了近代西方从自然史到自然科学、分类学、殖民与全球化的历史过程之后,我们跨越回去,看看中古到近现代时期中国的植物学分类传统。最早留存的一本是《汉书艺文志》中收录的《尔雅》。《尔雅》是字典,列入儒家十二经中。其中字词分类中有条类专门解释植物名称。之后,西晋时出现了张华(232-300年)的《博物志》。张华的《博物志》有一定代表性,和启蒙时代以前欧洲的植物志类似,真实的、想象的、传说的内容都可以容纳。北宋时苏颂编纂了《本草图经》(1061年)。这部《本草图经》很有特点。文献和人的知识与记忆会随朝代替换而丢失、中断、混乱。苏颂在当时整理宋代以前的植物草药著作,发现其中有很多问题。他逐个梳理考证过去的记录加以核实矫正,并派人搜录草药信息。他特别注重草药采摘的环境和过程,诸如地理、时间、气候,以及采药人、商人、医生各自的叙述,与文献记载和医案比较核实。在梳理辨别的同时,他也参考和包容不同叙述以供参考。在当时条件下,可以说苏颂的《本草图经》扎实而科学。

苏颂《本草图经》(北宋) 1061年

然而五方物产,风气异宜,名类既多,赝伪难别,以蛇床当蘼芜,以荠苨乱人参,古人犹且患之,况今医师所用,皆出于市贾,市贾所得,盖自山野之人,随时採获,无复究其所从来,以此为疗,欲其中病,不亦远乎?……则裒集众说,类聚诠次,粗有条目。其间玉石金土之名,草木虫鱼之别,有一物而杂出诸郡者,有同名而形类全别者,则参用古今之说,互相发明,其荄梗之细大,华实之荣落,虽与旧说相戾,併兼存之。崖略不备,则稍援旧注,以足成文意,注又不足,乃更旁引经、史及方书、小说,以条悉其本原……(苏颂,1061)

与苏颂同时期,司马光受贬回到洛阳,开始撰写《资治通鉴》。他在洛阳建了个园子,叫“独乐园”。园中有草药圃和花圃,每种植物只种两本,主要是为了观察辨别。

熙宁四年迂叟始家洛,六年,买田二十亩于尊贤坊北关以为园,其中为堂,聚书出五千卷,命之曰读书堂。堂南有屋一区,引水北流,贯宇下。中央为沼,方深各三尺。疏水为五派,注沼中,若虎爪;自沼北伏流出北阶,悬注庭下,若象鼻;自是分而为二渠,绕庭四隅,会于西北而出,命之日弄水轩。堂北为沼,中央有岛,岛上植竹,圆若玉块,围三丈,揽结其杪,如渔人之庐,命之日钓鱼庵。沼北横屋六楹,厚其墉茨,以御烈日。开户东出,南北列轩牖,以延凉飓,前后多植美竹,为消暑之所,命之曰种竹斋。沼东治地为百有二十畦,杂莳草药,辨其名物而揭之。畦北植竹,方若棋局,径一丈,屈其杪,交相掩以为屋,植竹于其前,夹道如步廊,皆以蔓药覆之,四周植木药为藩援,命之日采药圃。圃南为六栏,芍药、牡丹、杂花各居其二,每种止种两本,识其名状而已,不求多也。栏北为亭,命之曰浇花亭。洛城距山不远,而林薄茂密,常若不得见,乃于园中筑台,构屋其上,以望万安、轩辕,至于太室,命之曰见山台。(司马光《独乐园记》)

司马光《独乐园图》卷,(明)仇英绘

明孝宗弘治十八年(1505),太医刘文泰奉敕编绘了《本草品汇精要》,这是明代唯一的官修本草。全书共42卷,载药1821种,分十部(玉石、草、木、人、兽、禽、虫鱼、果、米谷、菜)。这部本草中包含了制作草药方法之类的有用信息,也有不少荒诞不经的分类和内容,如下图所示与人的身体有关的内容。

万历三十五年(1607),徐光启回上海丁忧守制。在这期间他开辟农庄,进行农作物引种和耕作试验,并撰写了《甘薯疏》、《芜菁疏》、《吉贝疏》、《种棉花法》和《代园种竹图说》等。万历四十一年(1613)徐光启告病去职前往天津。他在房山、涞水两县开渠种稻,进行各种农业实验,先后撰写了《宜垦令》、《农书草稿》(北耕录)等书,为《农政全书》的编写打下了基础。天启三年(1624),他编撰了《农政全书》,该书遗稿经陈子龙修订,成编60卷,于崇祯十二年(1639年)刊行。这是现代以前极为重要的一本书。徐光启的农业与种植尝试和知识整理,与他参与耶稣会事务不可分割。

中国最早在西方受科学训练的植物学家胡先骕(他创建了庐山植物园)曾在1935年说:“中国历史上的植物研究,只有吴其濬的《植物名实图考》‘出本草之范围,入纯粹科学之域。’”吴其濬是河南固始县人,生于乾隆五十四年(1789-1847),嘉庆二十二年(1817年)登第状元,是清代河南省唯一的状元。他曾历任礼部尚书、兵部右侍郎、湖广总督、云贵总督、福建巡抚、山西巡抚等职。吴其濬在河南固始建了东野花园。《植物名实图考》在吴死后由山西太原府陆应榖校刊于道光二十八年(1848年)。该书是吴长期对植物实地考察和大量收集资料的基础上编绘而成。全书共三十八卷,共收载植物1714种,分谷、蔬、山草、隰草、石草、水草、蔓草、芳草、毒草、群芳、果、木十二类。插图1805幅,大部分源于写生。每种植物附图绘并叙述出处、产地、形态、颜色及其药用性能。德国学者布雷施奈德所著《中国植物学文献评论》对这本书评价很高。后来很多中国植物分类采用的中文名称亦源自于此书。这本书也影响了《日本植物图鉴》、《中国药用植物志》等著作。这部前所未有、第一部具有现代意义的植物学著作,如何凭空而出?它是不是作者和西方植物学知识有所接触后的成果?目前这还是一个谜。

(清)吴其濬《植物名实图考》

简要而不完全地回顾中国前现代植物著作,会注意到实证知识并不是随历史推进而进步。实用科学和人文在宋代具备理性而多有发明;联系苏颂的《本草图经》和刘文泰《本草品汇精要》,会注意到宋明之间,似乎知识和科学方法延续出现了断裂。明末耶稣会传教士来华之前,明代的知识封闭和荒诞令人乍舌。

(未完待续……)

关于作者:周琰是策展人、译者、文学艺术批评写作者,多伦多大学博士候选人。研究方向为:博物馆学、文化遗产、当代艺术与社会、信息网络。

【本文最初系MOKIK课堂的两次讲座(2020年6月27日、7月18日),由CP整理、Amber刘琥珀编辑;讲座后受《澎湃新闻·思想市场》之邀,由作者重新调整并增加内容,于2020年8月25日-9月3日之间修订完成。】

责任编辑:伍勤

校对:张艳

,