在中国古代家天下的帝制社会,皇权的交接是最核心与敏感的问题。为了争夺权力,甚至发生过很多父子反目、手足相残的事例。有趣的是,这段极富现实主义色彩的权力斗争史,却有着一个理想主义的开端。那就是“禅让”。

中国政治和文化生态中的两个核心传统都源自于禅让文化:一个是国家治理中的选贤任能,一个是社会生活中的孝亲礼让。

禅让的核心要义是天下为公,天下是天下人的天下,所以治国唯贤不唯亲,社会尚礼不尚争。以此为纲,铺排延伸出的社会行为规范更是将管理者的公心、垂范,普通人的孝亲、礼让作为核心原则,形成中国政治文化生态的最高道德标准,千年传承,历久不衰,虽大奸巨恶、篡世枭雄,亦不敢轻易冒天下之大不韪。曹操专其权而不敢擅其位,曹丕、王莽篡位还要辛辛苦苦地自导自演一场“禅让”闹剧,赵匡胤发动兵变也要拉一块“黄袍加身,身不由己”的遮羞布。“不肖”、“无礼”更是世人避之唯恐不及的失德标签。凡此种种,充分说明禅让文化作为中华文化的核心主脉,深刻地、长久地影响着中国人的精神世界。

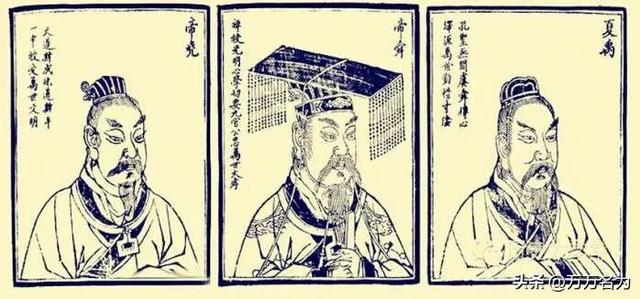

在我们的认知当中,禅让是一段佳话。那是当时的首领,为了整个部落的发展,所选择出来的最适合接替统领各部落的方式。

在这种制度之下,呈现在我们眼前的是不次于上任首领才干的贤德之人。

故而,在尧舜时期,禅让是帝王将王位让给有贤德的人。但若是我们细细品味,便会发现先是有统治者让位的意图,然后便是在各部落选择合适的继任者,最终将王位交到对方手上。

《史记》中记载,舜的父亲是个瞎子,生母去世后,父亲又娶了一个妻子,生了一个儿子。父亲喜欢后妻的儿子,总想杀死舜,遇到小过失就要严厉惩罚他。但舜却孝敬父母、友爱弟弟,从来没有松懈怠慢。舜非常聪明,他们想杀死舜的时候,却找不到他,但有事情需要他的时候,他又总在旁边恭候着。

有一次,舜爬到粮仓顶上去涂泥巴,父亲就在下面放火焚烧粮仓,但舜借助两个斗笠保护自己,像长了翅膀一样,从粮仓上跳下来逃走了。后来,父亲又让舜去挖井,舜事先在井壁上凿出一条通往别处的暗道。挖井挖到深处时,父亲和弟弟一起往井里倒土,想活埋舜,但舜又从暗道逃开了。他们本以为舜必死无疑,但后来看到舜还活着时,就假惺惺地说:“你跑到哪里去了?我们特别想你啊……”他们经常想方设法害舜,但舜不计前嫌,还像以前一样侍奉父亲、友爱弟弟。后来他的美名远扬,尧帝听说此事后,对他更加钦佩。就让位于他,还把两个女儿嫁给他,让舜主管百官,代替自己管理天下。天下人都归服于舜。

以上古传说构建的禅让理想,自春秋战国倡行,至中国史上最后一次以禅代之名操弄赵宋代后周,蹇蹇而行千年。细察这一“理想”走向实践的历程,其在西汉末被践行之初,首先接纳它的不是在位的君王,而是欲取代君主的权臣、政客。由此,促成禅让的第一个变异:自此行禅代不再是上位禅君主动的推动,而是下位权臣谋夺的操弄。禅让主导角色的这个变化,导致第二个变异:禅让理想规定的贤贤相授、礼让易位的核心原则,被位极人臣的权臣所拥有的强力所阉代。禅君平庸不贤,受禅者被考量的不是贤否,而是实力如何。贤贤相授变为权力较量。第三个变异:谋夺者偷换了禅让理想的核心内容及礼让程序后,将禅让最初规定的贤贤相授的内在正当性证明,转移至以五行、谶纬、瑞徵等方术的外在正当性证明。原本禅让理想所说的尧舜禅让,是由禅君的让与行为使受禅获得正当性,其禅受双方内在关联的权威基础是天下公认的贤德。观察贤德的重要表现,是禅受双方对最高权力真正的敬畏和揖让。及至权臣用禅让操作权力转换,被迫让位的禅君,虽下一纸禅位诏书,但无内在的权威基础,由此不得不求助于神怪瑞应的外在证明。最后,在禅代走完封国、锡命、易位的程序后,手握君权的“受禅者”对不久前相揖、礼让的禅君加之幽闭、鸩杀,可怜的一点礼仪伪饰都被浸入宫廷喋血之中。

,