郑振铎真正地离开自己的家,是在一个星期之后——家中的藏书是他的命根子,不把它们安顿妥当,他是不会先行逃匿的。这天是12月16日,所有的书籍、所有的账册和书目均被转移到了安全之地,接下来该轮到他自己了——“我没有确定的计划,我没有可住的地方,我没有富余的款子。”他默默地拎起一个小包,里面只有几件换洗的衣物和日常的梳洗用具,他恋恋不舍地迈出了家门:

这时候我颇有殉道者的感觉,心境惨惶,然而坚定异常。太阳很可爱的晒着,什么都显得光明可喜,房屋、街道、光秃的树,虽经霜而还残存着绿色的小草,甚至街道上的行人、车辆,乃至蹲在人家门口的猫和狗,都觉得可以恋恋。谁知道明天或后天,能否再见到这些人物或什么的呢!

“殉道者”之说也并非妄语,自这天起,他开始隐姓埋名,开始东躲西藏,开始了长达四年的蛰居生活。——他在文章中这样写道:“有时,似觉得有人在后面跟着,简直不敢回过头去。有时,在电车或公共汽车上,有人注意着时,我也会连忙地在一个不相干的站头上跳了下来。我换了一身中装,有时还穿着从来不穿的马褂,眼镜的黑边也换了白边。不敢在公共地方出现,也不敢参与任何的婚丧寿宴……”然而,他坚持下来了,不为别的,只为那个“不能逃避的责任”;不信别的,只为相信:“一个国家有国格,一个人有人格。国之所以永生者,以有无数有人格之国民前死后继耳。”在这四年的隐居生活中,他默默无闻地却又坚忍不拔地完成了这样几项工作——

第一,想方设法继续抢救散佚的文献。

没有了政府的拨款,他只得继续“剜肉补疮”。先是咬牙购得《道光二十六年日月刻度通书》,以及明代嘉靖版黑口本《秦词正讹》残卷等一批文献资料,其后则集中力量专事搜购清代的文集。1944年他在《清代文集目录·跋》中这样写道:“此三年中,志不旁骛,专以罗致清集为事。三年心力,毕耗于斯,而财力亦为之罄焉。力所不及,则缩食节衣以赴之,或举债以偿之,或售去他书以易之。”几多艰辛尽在不言之中,但几多欣慰亦尽在书架之上——至1944年的夏天,他所搜购到的文集,虽未能达到预先制定的1000种的目标,却也有了830多种。

第二,悉心整理已经抢救在手的文献。

抗战结束后,郑振铎在《求书日录》一文中写有这样一句话:“我并没有十分浪费这四年的蛰居时间。”如果为之作注,这便是他在这段深居简出的日子里为手边的古籍做了大量的整理工作。他写题跋,写札记,更在每天的日记里详细地记录下对于版本及内容等方面的意见。仅以题跋为例,则有:《〈道光二十六年日月刻度通书〉(一卷)跋》、《〈秦词正讹存〉(一卷)跋》、《〈艺风藏书再续记〉(一卷)跋》、《〈素园石谱〉(四卷)跋》、《〈百家词〉跋》、《〈中国绘画史〉跋》、《〈明季史料丛书〉序》、《〈明清两朝画苑尺牍〉跋》、《〈清代文集目录〉序》、《〈清代文集目录〉跋》……字里行间融入了他数不清的心血。

第三, 百折不挠为刊印古籍而努力。

《中国版画史图录》的出版搁浅了,郑振铎并没有灰心,他继续寻找机会为各种古籍的影印刊行而辛苦奔波。在他拟定的计划中有:《诗余画谱》(图录的一种)、《书目丛刊》、《应览堂丛书》、《长乐郑氏汇印传奇》、《明季史料丛书》、《林琴南余集》、《严又陵集》等等,甚至还包括卷帙浩繁的《中国百科全书》——“世界各国无不有百科全书之刊行。……惟我国仅于清末由某书肆印行一简陋之百科全书,迄今四十年,无继起者,诚我民族之奇耻大辱也。”这是他的原话。尽管这张书目最终未能全部实现,但问世者亦不在少数。郑振铎称这一成功为“天倖”,但同时他也坦言,自己的付出“大类愚公移山,精卫填海”。

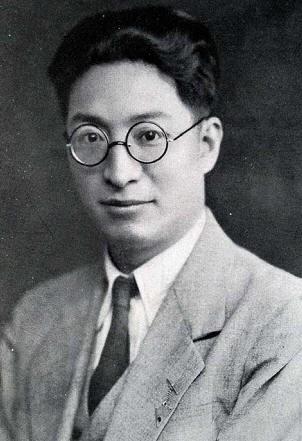

郑振铎,1898年生。1919年,在北京铁路管理学校读书期间,投身于五四爱国运动。1920年,参加由李大钊主办的“社会主义研究会”。1921年,与沈雁冰、叶圣陶、许地山等人发起成立中国最早的新文学团体“文学研究会”。1925年,参加五卅爱国运动,并与沈雁冰、胡愈之等人以“上海学术团体对外联合会”的名义,创办《公理日报》。1928年,与钱杏邨、冯乃超等人发起组织“中国著作者协会”,为争取言论与出版自由而斗争。1932年,大型刊物《文学》在上海创刊,担任其主编;同年,与巴金、靳以等人在北京创办《文学季刊》。1936年,与鲁迅、郭沫若等人联名发表《文艺界同人为团结御侮与言论自由宣言》。……

郑振铎曾经说过,他是一名“殉道者”。是的,他是一名真正的“殉道者”;他的“道”不是别的,正是中华民族几千年来的灿烂文化,正是中华民族自身的奋斗不息的历史——“亡人国者必亡其史,史亡而后,子孙忘其所自出,昧其以往之光荣,虽世世为奴为婢而不恤;史不能亡也,史不亡则其民族亦终不可亡矣!”

郑振铎曾经说过,他是一位“疏狂者”。的确,在没有硝烟的战场上,在没有兵刃的拼杀中,郑振铎始终在“疏狂”着,他“疏狂”出了自己的骄傲,也“疏狂”出了自己的价值——“夫保存国家征献,民族文化,其苦辛固未足埒攻坚陷阵、舍生卫国之男儿,然以余之孤军与诸贾竞,得此千百种书,诚亦艰苦备尝矣。……虽所耗时力,不可以数字计,然实为民族效微劳,则亦无悔!”

本文摘自《大师的抗战》,陈虹 著,当代中国出版社,2016年1月