在中国的戏曲界,有众多的戏曲世家,但一家六兄弟中有五个皆从事越剧音乐的可不多。著名戏曲评论家沈祖安曾说:“贺家占据了越剧音乐的半壁江山”……浙江镇海贺家算得上是名副其实的戏曲世家。

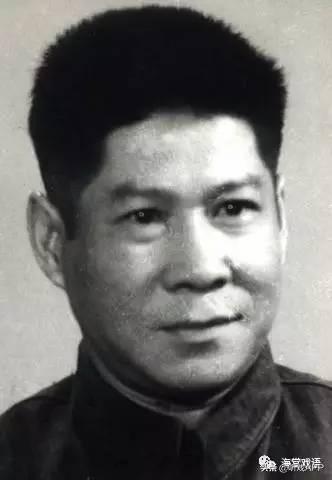

贺国忠

老大(1922-1968),又名贺显民,人称“甬剧皇帝”,妻子为“甬剧皇后”徐凤仙。

幼时家境清寒,因受唱“宣卷”的姑丈曹显民熏陶,10岁即会弹拉多种民族乐器。15岁辍学从艺,随姑丈赴电台伴奏。曹显民谢世后,贺以筱显民艺名在上海华泰、航业等电台演唱“宣卷”。1936年,拜名家朱宝声为师,改唱“四明南词”,遂以贺显民艺名开始说唱生涯。抗战时期,自编自导自演《华姐》一剧,获得成功。《华姐》的演出,开创清装戏过渡到旗袍戏的先端,闯出改良甬剧的新路,使甬剧进一步得到发展。从此,与著名花旦徐凤仙合作,以扮演西装革履的风流小生而出名。

1949年与徐凤仙结为佳偶后,在宁波组建凤仙甬剧团,任团长。1953年,应邀赴沪加入凤笙甬剧团。1955年,任堇风甬剧团团长,致力于甬剧的改革和创新。以“四明南词”中的词、赋调融会贯通,改造原来不够品位的甬剧词、赋调。在《新姐妹花》剧中,以“新悲调”发展了《五更调》等民间小调。并将原属2~6弦的老基本调,改为5~2弦的新基本调,丰富唱腔旋律与表演力。还力主“洋为中用”,将小提琴、大提琴、小号等乐器引进民族乐队伴奏。由于不断探索创新,使堇风剧团的演出,在同行中享有曲调优美、表演功能全的称誉。上海解放后,相继演出《人民公敌》、《东风吹春》、《毒》等多部新剧目。他以表演细腻见长,尤以演《半把剪刀》中的曹锦荣,一改过去脸谱化的陈旧程式,受到观众与文艺界的赞赏,被誉为“性格演员”。行家评论其表演为“眼中有戏,心中有戏,身上有戏,唱念有戏,连背后也有戏”。1958年,率团赴浙东一带演出,并摸索总结“边演出、边宣传、边劳动、边生活、边创作、边辅导”的经验。该团于1960年5月获“上海市文教战线建设社会主义先进集体”称号,贺显民被评为先进工作者。

先后担任新成区、静安区第三至五届人民代表、全国文联及全国剧协会员、剧协上海分会常务理事,出席第三届全国文代会。1962年赴京演出《半把剪刀》和《天要落雨娘要嫁》剧目,受到中央领导和文化部的好评。1968年,含冤而死。1978年平反昭雪。

老二(1927-1995),作曲家、教育家。浙江越剧团创建人之一、国家一级演奏员。中国音乐家协会会员、浙江省音乐家协会理事、浙江省越剧音乐研究学会副会长、浙江省剧协会员。妻子为浙江越剧团著名女小生姚桂芳。

幼年辍学后即从姑父习艺,8岁开始学二胡及四明南词、宣卷、江南小调等宁波曲艺,间或为滑稽戏操琴伴奏。三十年代末,拜名鼓师张耀锦为师,学习越剧主胡。40年代初期,进入上海先施、大新等游乐场越剧团,与当时著名的越剧男班演员支维水、费香根、盖月棠等同班演出。一年后琴艺大进,行家称其音质刚柔兼具、托腔妥帖细腻、过门华丽多变、戏曲韵味浓郁。尤其善于根据剧情变化作即兴的润饰和衬托,富有戏剧性音乐的创作和表现能力。15岁时就被当时的女子越剧名演员施银花所赏识,并邀其合作为她操琴,从此名声大震。四十年代后半期,在上海积极与同行探讨新的伴奏方式,并与著名演员尹桂芳、竺水招、陆锦花、戚雅仙、屠笑飞、毕春芳、张云霞等长期合作。在不断艺术实践的基础上,逐渐形成了自己的主胡风格。

1951年加入浙江越剧实验剧团。在党的领导下,积极与新文艺工作者合作,并根据新的情况,编写了一套新的乐队组织的循环式越剧过门,这套规范化的过门,已列为省越剧音乐训练班及浙江艺校的教材,并推广到全省。在1954年的华东戏曲会演中获乐师奖。1960年起担任越剧作曲。主要作品有《梁山伯与祝英台》、《白蛇传》、《鸡毛飞上天》、《谢瑶环》、《金殿拒婚》等。并与卢炳容合作创作了《孔雀东南飞》及彩色越剧艺术片《西厢记》的音乐。1965年调浙江艺术学校任教。1972年至1978年调浙江曲艺队任作曲、演奏员,1978年调回省艺校。著有《越剧音乐概述》、《越剧名家流派唱腔分析》、《越剧乐队伴奏常识》等教材。1983年在《戏文》杂志上发表了《越剧唱腔的历史经验和浙江越剧现状》的学术论文,引起了越剧界的瞩目。任教期间与卢竹音合作,为浙江小百花越剧团演出的《双珠凤》作曲。

老三(1932-2016),作曲家、教育家。国家一级琴师、静安越剧团副团长。妻子为天津越剧团创始人之一、青山越剧团副团长、花脸演员筱龄童。著名越剧表演艺术家戚雅仙老师曾不止一次在不同场合说过:“没有贺孝忠,就没有我戚派。”著名戏曲评论家沈祖安先生说过:“贺孝忠为形成和发展戚毕流派起到了关键性的作用。”

1932年生于浙江镇海,自幼喜爱音乐,10岁起从事越剧音乐工作。先后在上海永安游乐场女子越剧班、大世界永乐越剧团等任司鼓、打击乐。16岁开始拉主胡。1949年进云华越剧团,次年起加入合作越剧团(静安越剧团前身),与戚雅仙、毕春芳共事40年。

50年代中期开始兼搞作曲。1959年进入上海音乐学院进修作曲专业。1979年任专职作曲。其主胡伴奏技艺娴熟、托腔细腻精致、过门灵活多变、刚柔相济、别具一格,极好地烘托了演员的唱腔和表演。他坚持技法要服从主题思想、剧情、人物性格,从传统的基础上不断地创新发展。早在50年代初,就探索研究移指法,解放了把位。1951年在《婚姻曲》开篇中,创造了[尺调]定弦的[四工调]拉法(即“仿四工”),以及《楼台会》中的下三把位高难度的华彩性过门。在托腔保调的研究上,找到了理论和科学依据。在他的严格要求和推动下,使剧团拥有一支配合默契、别具风格的乐队,在越剧界有口皆碑。

共为40余部大戏作曲,另外为小戏和其他剧种谱曲共约百余部,不少作品都已成剧团的代表作。如《玉蜻蜓》、《红色医生》、《还魂记》、《血手印》、《玉堂春》、《三笑》、《光绪皇帝》、《教师日记》、《一代君王两代血》、《香罗带》、《天方夜谭》、《状元未了情》等戏以及《婚姻曲》、《迎新曲》、《美酒献给周总理》等曲目,为戚、毕流派唱腔的形成和发展起了重要作用。对戚、毕第二代传人周雅琴、杨文蔚、朱祝芬和第三代传人金静、董蓓芬的培养以及戚毕流派的传承都有较大贡献。在1981年上海市首届戏剧节上,由他作曲并兼拉主胡的《玉蜻蜓》获作曲奖和乐队演奏奖。自1983年起,多次与戚雅仙、毕春芳等赴香港演出。由他作曲兼主胡演奏的,戚雅仙、毕春芳等演唱的《血手印》唱片荣获1995年中国金唱片奖。2010年,在上海兰心大戏院举办了从艺70周年作品展演。

数次被评为市、区文化系统先进工作者。曾任静安区第七、八届政协委员、中国民主促进会上海市文化局总支委员、静安越剧团副团长。撰写的论文《越剧伴奏艺术》被收进中国戏剧出版社出版的论文集《重新走向辉煌》一书,并荣获1998年12月第四届全国戏曲音乐学会上海年会论文奖。

筱龄童:(青山越剧团副团长。祖籍无锡,1926年12月6日出生,2016年12月20日逝世,1939年学艺,工花脸,解放后随团北上,是天津越剧团创始人之一,回沪后参加光明越剧团、青山越剧团,并参加合作越剧团,文革后进入普陀区文化馆工作。1983年受尹桂芳、戚雅仙邀请,回嵊县参加越剧之家筹建义演。

老四(1936-2014),作曲家、教育家。浙江越剧一团主胡、浙江艺校专职戏曲音乐教授。妻子为杭州越剧团旦角演员王颐玲。

受家庭影响,年仅14岁便开始了从艺生涯,1950年在上海芳华越剧团先任琵琶后改主胡演奏员。1957年,调入浙江越剧一团任主胡,次年调入浙江戏曲学校任戏曲音乐教研组长及音乐科科长,开始了教学生涯。文革被下放,1975年,回到了讲台,在浙江艺术学校(浙江艺术职业学院前身)任教。退休后,发挥余热,先后受聘于多所艺校,从事戏曲音乐教育工作。

他潜心于越剧音乐创作和研究,重点研究男女对唱中的“移调声腔”法,形成了颇具特色的“黄龙洞风格”,此法曾得到傅全香肯定,并由袁雪芬在1980年邀请到上海越剧院介绍经验,同年又在全省召开的男女合演唱腔研究会上重点介绍了男女之间G转D清板对唱法,得到了同仁们一致肯定,丰富了男女合演通过转调实现和谐对唱的方法。为各越剧团和艺校作曲剧目达60至70部,如:为杭州越剧团作曲剧目有《春留人间》、《江姐》、《曹雪芹》、《柳浪闻莺》、《百花公主》等;为芳华越剧团作曲剧目有《天雨花》等;为绍兴小百花越剧团作曲剧目有《主奴联姻》、《醉公主》、《穆桂英三关挂帅》、《救裴》等,其中曾数获省、地区戏剧节音乐创作奖。1985年教授吴凤花第一出大戏《主奴联姻》的唱腔。

从教几十余年,培养了一大批戏曲音乐人才。如:吴凤花、吴素英、陈晓红、陈飞等“梅花奖”演员;活跃于当今越剧舞台上的40多名国家一级演员;浙江越剧团一级主胡陈云雄、二级司鼓马明义、一级笛子白怀喜、浙江小百花越剧团二级主胡吕国光、宁波小百花越剧团一级作曲刘建宽、浙江歌舞总团作曲王天明及杜如松、毛丽华等。

在其追悼会上,300多名学生齐齐跪下,在热泪中,为这位越剧界的伯乐送行。

(图文来源于网络,如有侵权联系删除)

,