“知我者谓我心忧,不知者谓我何求。”

《诗经》中曾经这样描写一个遭受了国破家亡的遗民,在路过春天的蜀黍地时,面对物是人非,心中升起的不可为外人所理解的忧愁与悲哀。后世的人们也常常用这句话,来抒发自己内心的忧郁。

它也用十四个字,道尽了人间全部的哀愁:内心痛苦,不为人知,不被理解。于是,通过各种荒诞的行为表现出来,以稍稍宣泄心中的苦闷。

古往今来,通过怪诞行为来表达内心苦痛的名人何其多矣:明代书画家徐渭,为发泄心中怀才不遇的愤懑,不惜用铁锤砸碎睾丸自残;荷兰画家梵高,以割去耳朵来缓解情爱上求而不得的痛苦。

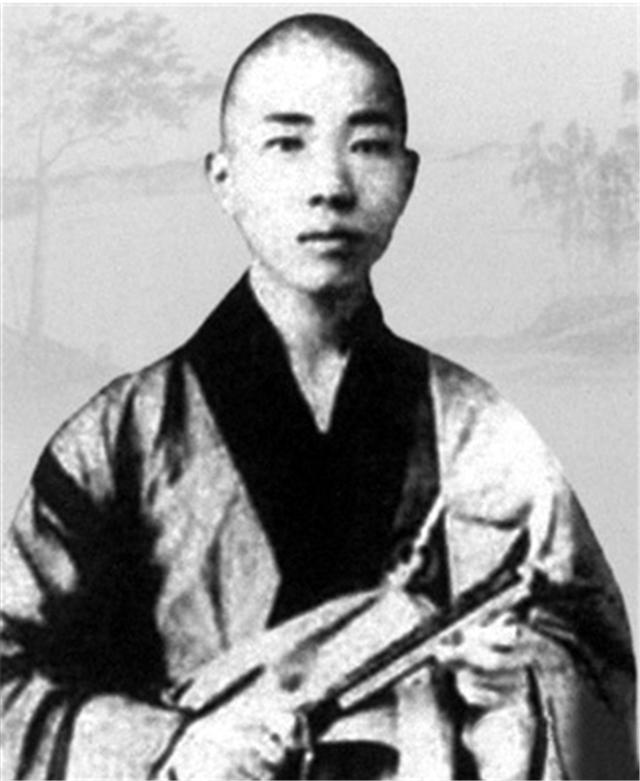

苏曼殊

但只有一个人的“怪诞行为”,近乎持续一生。他将对家国的热爱、对时局的忧思、对自身境遇的悲叹……都化作“暴饮暴食”,用自毁的方式,早早结束了如流星般短暂而璀璨的一生。

他,就是苏曼殊。

“纵有欢肠已似冰”1903年,时年19岁的苏曼殊,给一同在《民国日报》做编辑的同事兼好友陈独秀写下一首小诗:“契阔死生君莫问,行云流水一孤僧。无端狂笑无端哭,纵有欢肠已似冰。”

他以这样的方式,倾诉自己寂寥、豪壮而又忧郁的心境。

陈独秀明白,自己这位“放浪形骸”的好朋友,内心正被无边无际的国仇家恨所煎熬。他准备投身革命,为民族的觉醒贡献力量,而这就是他的“绝笔”。

青年苏曼殊演话剧

这不是苏曼殊第一次置生死于度外。早在日本留学期间,年轻的曼殊就曾加入兴中会和拒俄义勇队,在动荡的年代里他为了信念舍生忘死,仿佛从来就没有过自保的念头。

1913年,轰轰烈烈的革命推翻了腐朽落后的清王朝,也实现了年轻的苏曼殊报效祖国的志向。谁料好景不长:由于国内资产阶级的力量薄弱,加上尚未唤起全社会的救亡意识,革命的果实被袁世凯窃取。

僧人苏曼殊

沉痛的现实让苏曼殊受到了巨大打击。为了捍卫革命成果,他连夜起草《反袁宣言》,激愤地控诉袁世凯的无耻行径,呼吁革命党人行动起来,推翻袁氏的统治。

结果却不尽人意,袁世凯下台后的中华民国,依旧是民不聊生,苏曼殊深感绝望。

“纵有欢肠已似冰”,绝望的苏曼殊,彻底沉沦于自暴自弃中。

“鸳鸯蝴蝶派”才子苏曼殊不仅仅是一个革命者,在参与爱国救亡运动之余,他也是一个不无趣味的小说作家和翻译家。

才子多情,苏曼殊也不例外。他不仅爱和女性交际,也曾四处留情。每念及旧情,他往往缠绵缱绻,将一腔深情全数倾泻于笔端。

苏曼殊全集

他创作了大量时下流行的“鸳鸯蝴蝶派”言情小说,难得的是他常常以女性视角进行写作,并大受欢迎。虽然他是个出家人,但从不拘泥于清规戒律,主张性情自然流露,文字更是清丽动人。

伟大的心灵在哪里都能找到知己,当苏曼殊偶然读到远在欧陆的英国诗人拜伦的作品时,一颗敏感热烈的心被优美的诗句深深打动,他便开始着手翻译,力求将西方的文学经典介绍给中国的诗人们。

苏曼殊译作

除此之外,凭借着天赋和超强的领悟能力,苏曼殊还精通绘画和古体诗歌。好友陈独秀对后者印象尤其深刻,他回忆道:苏曼殊学习写作古体诗,仅仅作了几首、修改几次,就已经能够自己创作了。

苏曼殊还是一位旅行家。他的足迹遍布东南亚和南洋诸国,仅为了学习梵文,就走遍了暹罗和锡兰,留学日本又曾前往爪哇任教。回国后,为了革命事业,他也曾四处奔波流浪。

风流才子苏曼殊每到一处,便在一处肆意播撒“爱情的种子”,他好女人、好狎妓,颇有古代士大夫的多情和潇洒……

一生不幸地“弃儿”虽然人生绚烂多姿,但苏曼殊的内心始终是痛苦的。这种痛苦,似乎从他的童年就初露端倪。

苏曼殊出身于广东商行家族,家境优渥的他却始终得不到“苏家孩子”的名分。他是四处留情的父亲苏杰生在日本经商时,和日本情妇若子私生的孩子。

苏曼殊一家

混血儿和私生子的双重身份,使他一出世就随母亲被赶出苏家,受尽了白眼和歧视。视他为耻辱的父亲拒不承认这个可怜的孩子,直到后来重男轻女的苏家“生了过多女儿”,才将他从日本接回国内。

回国后,苏曼殊地位也十分尴尬:不仅要承受母子分离的苦痛,家人还会常常虐待他,当时年幼的他生了重病,却无一人理会,只将他放在柴房等死。

9岁那年,苏家家道中落,苏曼殊也开始寄人篱下。为了生计和求学,苏曼殊辗转多地,寄住在多个亲戚家里,清苦的生活、飘零的遭遇和众人的排挤,让他幼小的心灵蒙上了一层阴影。

苏曼殊家族

成年后,虽然多才多艺、风流倜傥,但由于自幼体弱,常常让苏曼殊难以拥有肆意潇洒的人生,年纪轻轻就患有神经衰弱、肠胃病、痢疾、咳血症等多种疾病,时常让他感到痛苦。

更不用说,在当时的社会背景下,他的抱负得不到施展,梦想不能实现,日日为国仇家恨所折磨,夜夜因怀才不遇而愤懑。

痛苦的人生让苏曼殊开始放纵自己,虽为僧人,实则半俗半僧。他“化悲痛为食欲”,暴饮暴食,尤其爱吃糖、牛肉和酒。这三样东西虽然无法滋养他虚弱的身体,却能给他带来一时的欢愉,让他忘记内心的痛苦。

他也并不在乎身体被摧残得一天不如一天,因为心灰意冷的他,已经无意于自己能活多长时间,他不忍心看这些人间疾苦,而存心依靠纵情声色来毁灭自己,希望可以永远离开这个太污浊的尘世。

苏曼殊的暴饮暴食,令常人难以想象:他可以一天吃下30袋糖,一顿吃60个包子,甚至直接一次性喝下5、6斤冰水。如此不顾一切地吃喝,早已经超出一般的“贪吃”范畴,而是自残和慢性的自杀。

终于,苏曼殊如愿把自己的身体吃出了问题。1918年春,苏曼殊因严重的肠胃病入住上海宝龙医院,医生严格控制他的饮食,反复叮嘱不可吃糖、雪糕、八宝饭和板栗等难以消化的东西,唯恐病情加重。

但放纵不羁爱自由的苏曼殊怎么可能谨遵医嘱?不惜命的他逃出医院大吃大喝。不久后,苏曼殊病情恶化,很快就去世了,享年35岁。他死后,医院在他的病床底下翻出了许多糖纸。

苏曼殊的人生绚烂多姿,即使短暂,也十分快意,很多人只知道津津乐道他“因为暴饮暴食把自己吃死了”的往事,和那些“荒诞不经”的行为,却不能懂得他疯狂背后的深刻与痛苦。

假如苏曼殊在面对心灵的痛苦、身体的疾病、理想的破灭和生活的困窘时,能够振作精神面对苦难,而不是自暴自弃,用进食麻痹自己,是否能够使寿命延长一点呢?

那时候,他也许就能看到自己的梦想最终实现了。

,