距“后工业社会”的预言问世已有40年,工业工厂再次回到美国人的集体意识中。它们曾经象征着权力、骄傲和进步,如今却成为了衰弱的标志:失业、社区衰败、繁荣期变得极其短暂。在美国中西部和欧洲,曾经支持左倾政党的选民越来越多地转向那些用种族民族主义(ethnonationalism)包裹工业复兴的候选人。

很难想象,这些选民渴望的是如今全球大多数工厂工人真实面临的条件。在工业生产的新中心,工厂的工作完全没有上世纪中叶美国的光环,工人们忍受的条件让人回想起工业早期的历史。与此同时,美国的许多部门现在将员工置于工业作风的纪律之下,Lidl(总部位于德国的零售商)和亚马逊等公司的仓库结合了高度的管制、令人身心俱疲的工作与无情的指标、可怜的薪酬。“知识工作”——在20世纪中叶被许多社会理论家誉为“光明的未来”——在很大程度上被证明是令人失望的,因为知识工作者也受到严格的控制,还享受不了工厂工作的体面工资和工会保护。

新的工厂浪漫想象可能是基于工会工人在工厂工作中获得的尊严感和目的感。毫不奇怪,一些美国人会怀念那段时期,那时候他们能够更加容易地把自己视作进步历史的继承人,曾经的工人们英勇斗争,改善工人阶级的全体命运。正如艾米·戈德斯坦(Amy Goldstein)在她的新书《简斯维尔:一个美国故事》(Janesville: An American Story)中所描述的那样:工厂倒闭时,整个世界都崩溃了——这是自我价值的源泉,是团结和信任的基础。在威斯康辛州的简斯维尔,许多被解雇的通用汽车工人都讨厌大部分时间里他们在做的工作。但是工厂——以及它所维系的整个工厂网络——包含了无数的记忆,如个人独立、友谊、政治团结、公司游戏日和野餐、与前几代人的联系,以及参与家庭和社区生活时强大的经济基础。

在《巨兽:工厂的历史与现代世界的制造》(Behemoth: The History of the Factory and the Making of the Modern World)一书中,劳动史学家约书亚·B·弗里曼(Joshua B. Freeman)着手探索一个复杂的经济和文化问题,即工厂如何与进步的观念纠缠在一起,“伴随着工业化与社会变革,巨型工厂怎样以及为什么成为美梦与噩梦的载体?”弗里曼是一个让人毫不费力、引人入胜的向导,他开始回览近三个世纪的历史,在此期间,工厂在世界历史上起了决定性的作用。通过结合经济、劳动和文化的历史,他旨在解释工业主义在整个历史时期所产生的知识和情感力量,在这个时代,巨大的建筑里装满了巨型的机器,为数百万人提供了一个彻底改变世界的激进希望。

早期现代工厂:枪炮、谈判与钢铁

现代工厂诞生于18世纪的英国,它立刻被认为预示了一场革命。它的出现产生了人们熟知的技术-经济周期,将被惊恐的社会批评和工人抗议所回应。1721年,第一家工厂在英国德比郡开业,在德文特河上织布。通过恶劣的劳动权利侵犯,“工厂体系”花了近一个世纪的时间才主宰了英国经济:经济增长同时依赖于美洲的奴隶和对英国乡村、贫困、孤儿和犯罪人口的剥削,前者在19世纪早期生产了英国加工工厂所需棉花的90%,后者在私营工业和国家的集体权力之下被迫进入工厂。孩子们每天至少工作12小时,并且遭到殴打,以便他们保持清醒。工人们几乎没有什么政治权利,于是诉诸历史学家艾瑞克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)所总结的“暴动推动集体谈判”(collective bargaining by riot)以及“卢德派”(Luddites)的机器破坏行动,以求为其工作条件和报酬讨个说法。(“卢德派”后来错误地成为了技术恐惧的代名词。)

最初,美国工业似乎摆脱了英国工业革命标志性的戏剧与社会动荡。弗里曼解释说:“美国政治和知识领袖们开始相信,旧世界制造业的错误之所在,不在于制造业,而在于旧世界。”马萨诸塞州洛厄尔的纺织厂打扮时髦的年轻女员工、整洁而风景优美的住宅小区、下班后的教育及其内部文学杂志,吸引了来自世界各地人们的关注。他们率先将生产的不同方面整合在一个屋檐之下,家长式管理-员工关系、作为公司扩张方式的股份公司,以及将产品与特定生产工厂联系起来的“品牌”。但是,即便是这些著名的“洛厄尔女孩”,她们中的许多人很高兴能有机会逃离乡村的农场生活而自立谋生,但她们也发现工厂的生活既辛苦又枯燥,并且开始组织起来维护她们的工资和其他权利。

19世纪后期,美国远远没有成为工业世界的一个例外,在劳动斗争方面,它与功能失调的俄罗斯帝国相匹敌。随着铁路纵横全国和钢铁产量激增,激进的工会与美国的“强盗大亨”对抗,正如弗里曼所说,“除了阶级战争,无以名之”。美国的阶级战争可以从字面意义上想象——枪支、死亡和战争的一切。像卡耐基钢铁公司这样的大公司通常在警察和国家警卫部队的支援下,利用职业打手打垮工人。工人们无力抵抗这种国家支持的暴力行动,当他们的工会被镇压时,他们注定要住在由雇主设计和控制的城镇,将工厂纪律扩展到日常生活中,1888年,卡耐基粉碎了宾夕法尼亚州霍姆斯特的一场罢工,此后一年中,该州的64家钢铁厂中有30家能够摆脱合并后的钢铁工人联合会(Amalgamated Steel),后者是强大的钢铁工人工会。

劳动斗争从未放松,但只有在美国政府的积极干预下才能永久改变权力平衡。两次世界大战和大萧条改变了美国的劳资关系,同时剥夺了大企业的政治合法性,并促使美国政府将资本拖回谈判桌。在第一次世界大战期间战争生产的驱动下,伍德罗·威尔逊政府为保障劳动权利建立了法律框架,工会成员在1917年至1920年间增加了70%。《国家劳动关系法》(The National Labor Relations Act)在1925年通过,创建了现在的国家劳动关系委员会。尽管取得了这些渐进式的成果,但美国历史上最大规模的罢工浪潮仍在继续,1946年有200万美国人离开了工作岗位。他们的行动产生了8.5%的显著工资增长,而且,正如弗里曼所说:“这是唯一一次,美国有效地达成了国家性的工资协议。”

作为回应,企业开始引入自动化,大肆宣传未来自动化的可能性,并把工厂迁往反工会的美国南部。但是,20世纪上半叶出现了新情况,它将改变许多美国工人的生活,在几十年间创造一个舒适的中产阶级,以及一个延续至今的国家神话。

20世纪上半叶的工厂:超越意识形态的未来共识

《巨兽》表明,工厂的理想主义并不局限在资本主义的西方。苏联的工业化进程与资本主义的不同之处在于,它公开宣称自己渴望改变社会生活的各个方面,在其运作的社会中废除了利润。在把工业化与社会和文化进步项目结合起来的道路上,苏联比资本主义西方走得更远,包括史无前例的扫盲。但在大多数篇幅中,弗里曼——对于一本面相普通大众的书来说,是一种令人欢迎的颠覆性修正主义——强调了西方和苏联工业化之间的相似之处。

即使在约瑟夫·斯大林的“来自上层的革命”(revolution from above)——20世纪20年代末至30年代初大兴工业——之前,如弗拉基米尔·列宁和列夫·托洛茨基等早期布尔什维克领导人一致认为,美国工业技术是建设社会主义的核心组成部分,并驳斥了那些认为“美国资本主义形式天然地会腐蚀苏维埃社会主义内涵”的评论。美国企业——福特、杜邦、纽波特纽斯造船厂(Newport News Shipbuilding)——出人意料地渴望参与苏联的工业化,并派遣他们最好的技术人员和专家前往苏联工作,而当时俄国正处于两次世界大战之间难以想象的欠发达困难状况。为了追求利润和良好的信誉,他们设计了斯大林主义的苏联,而正是同一批手和大脑,设计了福特主义的美国。

苏联的工业化是20世纪工业宗教的顶峰,涉及的项目甚至让密歇根州里弗鲁日(River Rouge)和海兰帕克(Highland Park)那令人难以置信的、破纪录的福特工厂相形见绌。苏联的项目不仅在大型工厂中结合了多种生产,而且被整合进巨型的、统一的、中央计划的矿山与其他生产基地网络中。乌拉尔山脉的巨型工厂城市马格尼托戈尔斯克(Magnitogorsk)以“五年计划的强大城市”(Mighty City of the Five-Year Plan)而闻名,“五年计划”这份文件勾勒了1928年至1932年间苏联社会为摆脱落后工业化状况付出的超人努力。

马格尼托戈尔斯克建立在一个资源和人力严重不足的地区,冬季漫长而寒冷,有时候平均气温低于0华氏度(约-17.8摄氏度)。该项目还受到各种困扰,如计划不周,管理人员未经培训,以及无法完成本就不可能的计划进度时政治化的互相指责。它是由囚犯和“富农”的强迫劳动所推动的,那些富裕的农民被没收财产,被贴上阶级叛徒的标签,他们和所有苏联工人一样,被迫承受被夸大的生产配额。

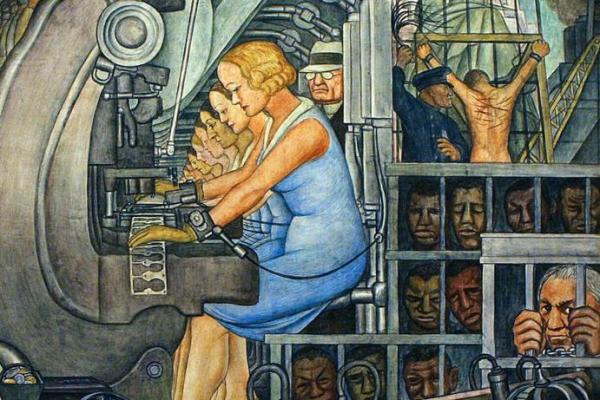

弗里曼指出,苏联工业化几乎每一个残酷的方面,尤其是奴隶劳工的使用,在西欧和美国工业化中都有先例。在意识形态成见的深处,承认苏联工业化的惊人成就似乎是有争议的,人们也不愿承认,苏联工业化中付出了人类痛苦和不自由的高昂代价,只是在步调和程度上,而非本质上有别于善良的欧美“工业革命”历史。在资本主义和社会主义中,工业主义都被歌颂带来了现代化和进步,值得数十年的斗争、动荡和暴力。它激发了艺术家、作家、建筑师和摄影师的灵感,在世界博览会等大型活动中,它吸引了大批游客来到工厂和参与工业游行。

“我崇拜工厂。”美国摄影师玛格丽特·伯克-怀特(Margaret Bourke-White)说,就像苏联先锋派艺术家们在其出版物《建设中的苏联》(U.S.S.R. in Construction)中崇拜工厂一样,开拓性的设计技巧被用来向还在学习识字的俄国公众展示工业化成果。工厂同时是美国中产阶级机遇和革命共产主义未来的象征。

今日工厂:超级泰勒主义与没有乌托邦的未来

如今的工厂是世界历史上规模最大的,但其大部分运作于其产品消费者的视野之外,并且——不同于过去那些著名的工厂——很大程度上运作于所有局外人的视野之外。弗里曼的最后一章探讨了亚洲的工厂景观,并追溯了自上世纪80年代以来世界工业中心向全球南方的大规模转移。尽管亚洲工人没有经历人类历史上最残酷的劳动,但他们却受到了前所未有的纪律约束,“一种超级泰勒主义”。与他们的前辈不同,亚洲的工厂“不再代表一个新的、不同世界的愿景,一个乌托邦的未来”,甚至是“噩梦般的存在”。

弗里曼对70年代后的全球化历史做出了令人印象深刻的分析,总结了物流的变化和全球的缩小,这使得西方企业在无需负担重大运输成本的条件下,几乎可能在世界任何地方生产任何东西。但在这里,作为一个历史题材的工厂的弱点开始变得显而易见:弗里曼故事的真正主题是全球资本主义本身。为什么世界各地的工作条件都倒退了,美国的仓库和中国的iPhone工厂都出现了类似的残酷情况?为什么今天的工厂“不再代表人类精神的开拓,而似乎象征着其衰败”?

为了回答这些问题,我们必须超越工厂代表的现代性神话,并讲述自上世纪70年代以来,由各国政府和国际组织操持的关于劳动权利侵犯的全球政治故事。20世纪70年代和80年代的经济危机为市场原教旨主义者提供了一个机会,利用政府政策和企业实践的工具对劳工发起攻击,并使全球经济金融化,使当地企业和外国政府都受惠于华尔街。企业能够回滚(rolling back)历史悠久的劳动承诺和重新提高工作强度,以大幅度提高生产率和利润。

随着故事核心的这些结构性转变,我们发现工人不仅仅是工厂“自然生命周期”的受害者,他们也失去自己进步的线索。莱恩·温德姆(Lane Windham)在其新书《敲开劳工之门》(Knocking on Labor’s Door)中描述了70年代由妇女和有色人种领导的新一代工人,像他们的前辈一样大力争取其劳动权利,却发现自己被拒之门外,政府允许资本践踏——并最终取消——脆弱的法律基础,这些基础自30年代以来一直为美国劳动关系提供某种程度的平衡。

如今,一个在年龄、性别、种族和经济领域高度多样化的绝望工人阶级,发现自己被数十年的反工会政治和法律先例所束缚。正如最近西弗吉尼亚州的教师罢工插曲,甚至相对更受保护的公共部门员工如今都面临双输的螺旋式下降,涨薪被冻结,福利被削减,自80年代以来已经成为常态,即使工资飙升到顶部,立法者也会通过法案为富人大规模减税。今天的美国工人发现自己生活在一个历史错误的后果中,那就是将社会福利与私营工业和摇摇欲坠的法律框架联系在一起,而不是像大多数欧洲国家那样将其建立在国家的基础上。

工业宗教的终结:一场未完成的革命

生态只是《巨兽》的一个小主题,但它是大规模生产永远无法恢复其曾经拥有的准宗教光环的一个主要原因。“工业革命”是人类摆脱贫困的必要条件,但在资本主义和社会主义的双重作用下,它可能封闭人类在这个星球上的命运。特别是在美国,大规模生产导致了大规模浪费的文化,中产阶级的富裕是不计后果消耗自然资源的同义词。工会的高工资支持了基于高油耗车辆和一次性工具的生活方式与娱乐方式。即便在今天,当工人的消费能力越来越差时,就业和繁荣的经济学仍然深深纠缠于美国的政治话语中,其意识形态就是过度消费。美国的生产与消费的“良性循环”,是战后工厂颂歌的一部分,削弱了任何对全球气候危机、海洋污染等问题的回应的可信度。

最终,工业宗教的终结不是什么值得哀悼的事情。弗里曼写道,如今的工人们“对自己创造新世界——建立在巨大工厂的非凡进步基础上的后工厂世界,以打造一种全新的、不同类型的现代化——的能力几乎没有希望或信念。”还有一个严峻的现实,工厂工作和自由的人类在很大程度上是矛盾的。尽管工会化的工业工作——以及它所支持的繁荣与团结——对成千上万从事这项工作的男性和女性来说是革命性的,但它仍是一场未完成的革命。在繁荣和骄傲的社会中心,它留下了一口单调乏味、令人精疲力尽、让身体支离破碎的水井,而历史在很久以前就给了我们排水和填石的工具。

弗里曼可能在某种程度上仍然怀念工厂的承诺,尽管如此,《巨兽》提出,未来总有一天,正如法国哲学家皮埃尔·穆索(Pierre Musso)所说,过去的两个世纪会被后人视作的“工业取代宗教”而成为“西方教条的框架”的时代。从这个角度来看,工厂失去了“永恒的空气”,人们变得更容易想象工厂之外的世界。工业革命表明“彻底改造世界是可能的”。而如果世界正再次被来自上层的力量所改造——这次是老工业亿万富翁和新科技巨头的搭档——毫无疑问,底层的人民也能在它的网络中找到缝隙,找到系统的缺陷,并把它们转换为历史的武器。

本文原载于2018年4月2日美国《新共和》网站,作者系波士顿学院现代欧洲史博士生、巴黎高等师范学院访问学生,小标题为译者所加。

,