我收藏有一张民国十八年5月发行的河北省捌厘公债票,面值十元。已有近半个世记了,在家父平反后的1979年春天,我家翻盖新房时,在一堆旧报书中,偶尔发现的,至今保存完好。

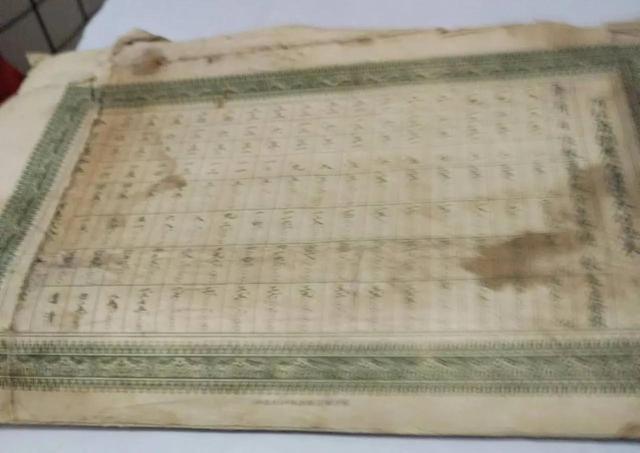

本票证8开纸对拆看,即变成了十六开纸的了,老繁体字,从右往左看,十六开纸正面写有河北省捌厘公债条例,共计十二条,条例写明了发行总额、兑提换日期,本公债的付息办法,并盖有鲜红的大印章“河北省财政厅“。同时,条例写明违章的处理办法,如条例十一条写明“对于本公债如有伪造和毁损信用行为由司法机构依法惩办。说明当时社会己开始走向法治化,制度化。讲信用是公民的道德准则,为了防止人们造假,本公债票条例特别写出了若有“伪造和毁损信用行为由司法机构依法惩办”。当时的历史背景,国民党南京政府刚刚成立不久,军阀混战刚刚平息,但国内形势不容乐观,各派势力,不敢明争,但暗斗仍在继续,不久又发生了中原大战,即蒋冯闫大战,最终老蒋在张学良的帮助下,打败了冯闫二位军阀。所以天下是不稳定的,百姓处于水深火热之中,政府信誉如何?这都是百姓需要考虑的。所以百姓认购的较少。

这张债票的十六对折开正面纸的下面,写有统一编号0058992,同时写有省长商震的名字及印章,还有财政厅长李鸿文的名字及印章,这是兑换小票,从民国十八年开始到河北银行息银肆角整,到民国二十六年六月三十日止。十六开对折背面写有河北省捌厘公债还本付息表,表中右侧列的很清楚,年,日,次数,付息数,总数,未还余额。兑换日期,表的左侧是合计,还本多少,付息多少,八厘公债还清。十六开纸下面有十六张小票,均写有河北省八厘公债,拾圆,编号从第一号到第十六号,按票的顺序兑换本息,换一次,撕下一张。这张公债的发行,是面对全省人士,工农兵学商各界。个别的县级政府为完成省政府下达的任购指标,强迫百姓认购,则发生了抵抗认购“八厘公债”的群众运动,据史料记载,高阳一带曾发生大规模的抵抗“八厘公债”的农民运动,农民游行至县政府大门。

这张公债票的收藏价值有如下几点:首先这张债票上写有省主席商震的名字,是研究保定军校毕业生商震生平的佐证;其二,是研究国民党南京政府允许地方政府发行公债的证据;其三,佐证了民国政府滥发地方国债及社会影响;还有,国民政府虽统一了度量衡,但文字书写规范没有统一,即佐证了那时书写标准仍沿续清代的习惯,“从右向左写”。

这张债票在保定市力高古物市场没见过有人出售,对收藏有研究的人找到笔者,并欣赏了本债票。立刻说:这张票具有收藏价值,并劝笔者先不要轻易出手。

再谈我国公债简史,对公债收藏爱好者,可能有一定帮助意义。我国历史上第一次发行国债是1898年发行的“昭信股票”,还有“爱国公债”等。1898年中国清政府为偿付对日本战争“赔款”而举借的内债。是中国历史上第一次用证书形式发行的内债。1894年日本帝国主义发动对中国的侵略战争,即甲午中日战争。由于清王朝的极端腐败,中国战败。1895年4月 17日清政府被迫与日本签订丧权辱国的《中日马关条约》,规定“赔偿”日本侵略者军费平银2万万两,第一年交一半,其余分六年交清,未交清的部分每年必须偿付5%的利息。甲午战争“赔款”加“赎辽费”3000万两,约合3.5亿日元,约等于日本全国银行存款总额的2倍,全国财政收入的4.3倍。而清政府全年的财政收入还不足8900万两白银。为筹集赔款,光绪二十四年(1898)发行了“昭信股票”。

由于昭信股票是用于莫须有的赔款,遭到社会的广泛反对,清政府被迫于1898年9月下令,民间停办,官员仍准请领购买。昭信股票是日本帝国主义侵略掠夺中国的历史见证。

这是满清末年国库空虚,急需向国人以入股形式向国人借钱的方式。没过几年,八国联军打入北京,又签订不平等条约,又向八国赔款。大清政府,日子一天不如一天。只好向洋人学习,发行“昭信股票”停止百姓入股,让官员入股,暂借官员之钱,来维持国家的运转。

满清政府跨台后,又开始了军阀混战,各路军阀像走马灯一样轮流执政,但是这个时期还发行公债,北洋军阀共发行公债,从1912年到1926年共发行国债27种,真是五花八门。百姓怕上当,只有少数人认购国债。1912年至1926年,北洋政府扩大了内债的发行规模,总共发行了28种国内公债,发行总额高达6.2亿余元。

但是,武昌起义后,各省纷纷宣布独立,纷纷截留了应缴归中央的税款,辛亥革命后不久,袁世凯窃国称帝,中央的税款再度被各省截留,随后军阀连年混战,中央的财政陷入了极度困难之中。北洋政府曾尝试对外借款,不过随着第一次世界大战的爆发,借外债告吹。无奈,1914年,袁世凯开始设立内国公债局,依靠发行内债来挽救财政危机。

内国公债局聘用“华洋人员”共同组织董事会,董事会推选出海关总税务司英国人安格联负责内债款项的出纳等事宜。而偿付内债本息的款项,则存入外国银行。如此一来,内债基金就掌握在了帝国主义列强的手中,这在当时可以提高债信,使本国银行乐于承销,但列强也得以直接干涉我国的财政。

军阀混战时期(1912年~1926年)这一时期发行的内债以1921年整理内债计划为标志,可以分为前后两个阶段。第一阶段,政府滥发内债,名目繁多,发行总额约在3.72亿以上,而大多数内债利息无着,严重影响了政府的信誉。1921年,财政总长周自齐提出整理内债的计划,整理盘算已经发出了的内债,更换新债票,即日起以各常关收入、关余、盐税、烟酒收入来还本付息。此后,北洋政府继续发行2000余万国内公债,由于不受欢迎,又变相发行库券,逢年过节皆发行,可谓是举债度日。但与前一阶段相比,1922年至1926年,政府内债的发行陷入了相对停滞的时期。从1927年到1936年民国时期,天下稍稳定,政府又发行国债45亿元,为了国家的经济建设,但各省官员腐败,贪污盛行,钱都进入四大家族手中。

到了抗战时期,为了战争的需要,向国外购买战略物资,没有钱是不行的。这个时期,国民党政府共发行国债90亿元。我国新民主主义革命过程中,为了弥补财政收入的不足,各根据地人民政府发行过几十种国债。

新中国成立后发行国债历史:

1、短暂起步阶段:在新中国成立之初,由于先前战乱所导致的财政赤字、战争创伤等情况,中央人民银行在1950年发行了1.48亿国债;

2、升级进步阶段:在改革开放之后,为了调动各方积极性,实行大包干政策,使得财政收入逐年减少,财政赤字多次出现,国家只能通过发行债券来代偿;

3、积极进步阶段:在1992年党的十四大召开前后,由于明确市场在资源配置中的重要性,国债成为了唯一弥补财政赤字的手段;

4、有序阔步阶段:在1998年至今,国债市场逐渐趋于完整。

作者:郝群峰 编辑:赵磊

本文内容不到之处敬请指正

,