最近看的书《伊豆的舞女》《海边的卡夫卡》《时间之书》《82年生的金智英》,给我冲击最大的其实是《82年生的金智英》,因为这本书跟自己的心理距离最近,我也是82年生人,我也是女性,从小多多少少也经历过一些不平等的待遇,所以,一下子就命中了自己作为女性的那根敏感共振的性别神经。

这是朋友那里九月份即将上架的新书,寄给我的是试读本。其实早在年初就在一篇介绍当下韩国女性文学的文章中了解到这本现象级的小书。拿到书之前,我很好奇,82年生的金智英到底是谁,经历了怎样的事情,让她得以从生活中一个普通的个体变成了小说中富有典型代表意义的主人公,在韩国引起大面积共鸣和不满。

她是一个疼痛的符号,撬开一扇叩问男女平权的大门,提醒着曾在我们成长历程中发生过的那些你对此毫不在意或者一无所知的事情。有些情况不只在韩国发生,在中国也比比皆是。比如,因为是女孩,不受奶奶待见;因为是女生,被男生欺负了却没有得到老师妥善的处理;因为是女生,做班长的可能性很小;上大学潜意识就报考了相对普通和好找工作的专业;面试时被问你结婚了没有,生孩子要提前上报怀孕计划,生育后如果不能提前返回职场会被告知你的职位保不住了;夜半回家时被陌生男人搭讪;以及,如果无法兼顾工作和家庭,因为是妈妈,你就自觉成为那个回归家庭的人……

我很喜欢小说的开篇,上来就交代了金智英2015年的现状,她34岁,住在首尔郊区,去年生下可爱的女儿,因为得独自带孩子,无法兼顾工作和育儿,不得不离开职场。突然有一天,她对丈夫说话时变成了另外一个人的语气,有时候是自己的母亲,有时候是已经去世的朋友,有时候像个孩子。总之都是周围的女性,会吐槽或批判自己所遇到的不公。

究竟为什么会变成这样?

金智英的异常和崩溃并不是从生孩子才开始的,而是,刚出生就开始了,就像前面提到的那些女生才会遇到的经历,她从未表达,只是在沉默中吞下疑问慢慢累积,等待某个被点燃的时刻,火焰便冲天而起。

这好像不是小说,而是原汁原味的非虚构写作,书中不时佐以韩国各个阶段的发展背景、女性相关数据,这根本就是一个人的成长纪录片。作者故意意有所指,让金智英代表一群女性站到台上去说话,她知道,金智英们太需要发声了。

书末附有女性主义研究学者金高莲珠对本书的解析文章《你我身边的金智英》,她说:“金智英是个再平常不过的名字,相信每个人周围一定都有个名叫‘金智英’的朋友。统计调查显示:一九八二年出生的女性当中,最常见的名字也的确是‘金智英’。一九八二年出生,正值三十多岁的年纪,而这本书的书名,恰好充分浓缩了这本小说的目的——刻画当今女性的普遍人生。”

前段时间看到一个数据,韩国的出生率跌至目前世界最低的0.9,这意味着终生不生育孩子的女性多于一生至少生育一名孩子的女性,与此同时,韩国育龄女性的数量还在持续下降。低出生率,老龄社会压力,家庭结构倾斜,经济低迷,社会面临巨大的“人口断崖”式危机……

就算如此,在韩国,许多人还是无法容忍这本书的畅销,为本书贴上女性主义标签,以之为耻。有女明星甚至因为挺这本书而引发男粉丝的强烈不满,也有人将这个主题写成男性版,试图对抗其传播效果。这可是21世纪,全球都在呼吁和倡导男女平等方能促进社会进步的时代,为什么一个发达的资本主义国家对女性接纳程度竟如此可怜?

2004年,我看韩剧《看了又看》,十分喜欢女主角银珠,银珠作为二女儿,从小就活在姐姐和弟弟被特别偏爱的阴影里,长大后放弃了自己擅长的美术特长选择了护理专业,只为能够早点帮家里分担经济压力。对家里付出最多的人却被唤作“丑陋的鸭子”。2015年看《请回答1988》,许多人肯定留意到德善的家庭也是有问题的,德善身上就有金智英的影子。2019年,看这本《82年生的尹智英》,家庭和社会依然没有给予金智英们更多的善意,她依然走着和前辈们、和当代的女性们大同小异的道路。因为更多的年轻女性喜欢留在职场,在育儿上面,金智英们反而会面临更大的压力,被职场环境和家庭环境双面挤压,想不抑郁很难。

没有得到充分理解的金智英患了产后抑郁和育儿抑郁,到了这一地步,她还是没有直接表达不满,而是通过变成别人这种方式婉转地控诉。作者没有夸大情节刻意制造戏剧效果,自始至终,金智英的塑造就是一个非常普通的女性。你会发现,这个角色的合理性首先是社会性的,而不是文学性的。

小说末尾,金智英每周去做两次心理治疗,虽然有所好转,但还是会时不时惟妙惟肖地变成周围的女性。译者尹嘉玄说:“许多读者(包括我自己也是)一直到最后一页都很期待金智英会不会来个人生大逆转或大突破,期盼着她最后可以勇敢地追逐自己的梦想或者为自己发声……结果很可惜,并没有……”

普通的金智英,不会轻易打破一般韩国女性的命运,我们知道背后要付出多少人多少代的努力才有可能在遥远的某一天实现。

作者在后记中写道:“我自己有一个比芝媛大五岁的女儿,她说长大以后想要当航天员或科学家。我希望,我相信,也努力地想办法让女儿的成长背景可以比我过去的成长环境更美好,由衷期盼世上每一个女儿,都可以怀抱更远大、更无限的梦想。”

如果你也有女儿,你肯定也会同样期待。

我虽然生的是儿子,却一直很在意他自小对异性的看法与理解。比如,有一天,我问他,你在班里都有哪些好朋友。他说了三个男生的名字。我好奇地反问一句,为什么没有女生呢?他的回答让我很意外,因为女生太胆小了,不愿意结交。我立刻反驳他,你们班里难道没有勇敢的女生吗,那个敢躲在厕所里逃一整节课的女生就不是一般女生啊(有段时间,这个女生还老爱追他,他只敢躲到厕所里,不敢反追,胆子也是够“大”的)。我给他仔细分析,男生女生虽然有诸多不同,但是没有本质的差异,都可以很勇敢,都可以调皮捣蛋,也都可以做到很优秀。从那以后,他不再拿有色眼镜看女生。

前不久我们去一个广场玩,广场边上有摆摊卖玩具的。只见一个四岁左右的小男孩抱怨道,哎呀,都是女孩的玩具,没有我能可玩的。小贩应和道:是啊,很可惜没有你能玩的。我条件反射地说了一嘴:谁规定的女孩只能玩芭比男孩只能玩枪啊,不管什么样的玩具,男孩女孩都可以玩!

其实从规律上来说,真的是男孩更爱枪啊棍啊的,女孩更爱粉粉的柔和的玩具,但不能因此就划清界限,刻板规定。哪怕只有很小的几率,男孩喜欢玩芭比,女孩喜欢玩枪,又有什么不可以呢,不会改变其性别,亦不会对其未来的成长有决定性的影响。长大后,成人世界依然是这样,男人做姨妈巾创业没什么不可以,女人做硬核搬运工没什么不可以,做自己真正想做的事情就万事大吉。

在女性杂志工作多年,接触过很多优秀的职业女性,制造火箭零件的大国工匠,超级计算机的工程师,硬科幻作家,随蛟龙号下海的科研工作者,探险家,战地记者……她们在采访中一定会谈及性别话题,也一定会被问到家庭话题,女性身份会面临很多质疑,女性比男性同行往往要承担更多的善意或者恶意,但最终证明,除了生孩子,女性与男性其实没有本质的区别,用能力说话就好了。

仅仅这样还是不够的,男性与女性之间并没有充分的理解。

有一次上新媒体培训课,一个北大的老师不断提到他的妻子便是家里的领导,对领导得怎样怎样,我就想,女性需要刻意被捧高吗?参加杨澜的天下女人国际论坛时,演讲的男嘉宾无一例外会提到作为男性参加一个女性居多的论坛活动格外荣幸云云,连吴晓波都是,讲到读书对他的影响却只罗列了女作家的作品,我就想,一个大型的商业论坛需要贴性别标签吗?前不久马云在阿里巴巴20周年演讲上再度给女性集体加冕,“男人离开女人啥也不是”“未来婚姻决定权在女性”等,我觉得有点毛骨悚然,一个成熟的互联网企业需要大唱性别赞歌吗?

真正的支持与理解应该是,看待红花和绿叶都是一样的,都只是生命的一种形态而已,谁也不必格外谦卑或骄傲,思维的起点趋向一个水平线。

因为工作关系,经常会留意社会上各个层面的性别话题。慢慢有一种跟本书作者一样的困惑:“这个社会看似改变了很多,可是仔细窥探内部细则和约定俗成,便会发现其实还是固守着旧习,所以就结果而论,应该说这个社会根本没有改变。”

在中国,我刚上小学开始有完整记忆的1989年,到现在的2019年,30年,变化还是蛮大的。但不要因为这些变化就沾沾自喜、彻底放了心,真正的男女平等还有很长的路需要敲锣打鼓地吆喝,也可能会一直在路上。

建议身边的朋友,如果没有看过类似女性主义的启蒙书,可以不从高大上的《第二性》开始,从这本小巧平实犀利的《82年生的金智英》开始,每逢佳节,良辰美景,送亲朋好友尤其是男人与男孩人手一份,实乃居家旅行、醍醐灌顶之必备良书!

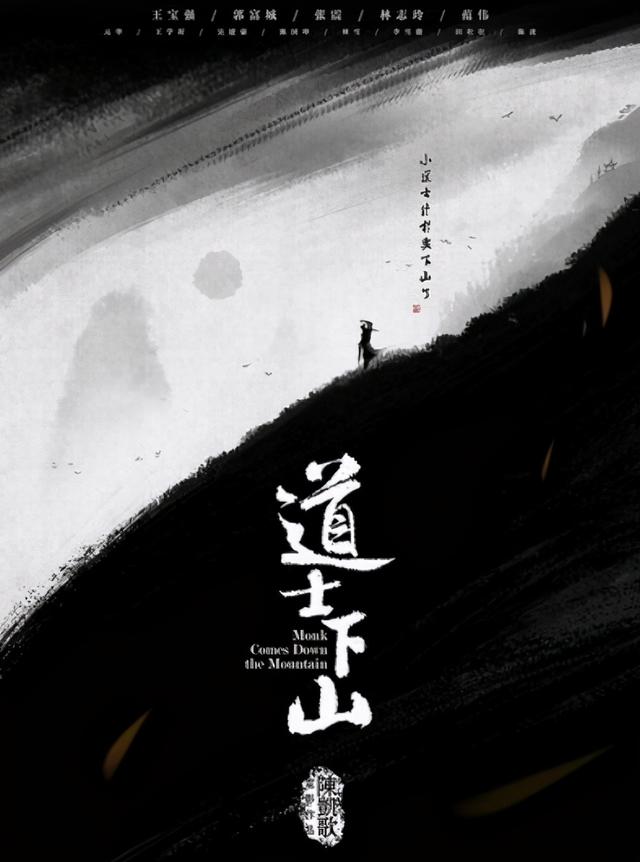

这两位会出演同名影片~

,