文/桓大司马

前日看了短史记谈韩国饭馆挂“回光返照”的文章,观点大体认同。文中谈到“历史上中国有两次外来词汇涌入的大潮”,一次是中古时代佛教东来,带来的佛教词汇;另一次是近代日本发明不少承载西方近代观念的汉字词汇,这些词汇回传中国,塑造了现代汉语,但认为“这两次交流都给汉语带来了活力”,对此大司马有些不同意见。

大司马认为,佛教语汇东传,确实明显提升了汉语,佛教东传也给汉文化带来了脱胎换骨式的提升;日式蹩脚词汇回传,则增长了现代汉语的粗鄙性。

表意文字的缺点与优势

世界上大部分通行广泛的文字,都是从表意的象形文字开始,逐渐转变为半表音半表意的两栖文字,最后转变为表音文字,或者直接从象形文字变成表音文字。

比如古代两河流域的象形文字-楔形文字,就是表音文字-半表音半表意文字,后来地中海东岸的腓尼基人因为与遍布地中海的民族进行海上贸易,为了交流方便,发明了记录语音的字母文字。因为字母文字通过有限的字母记录语音来制造海量词汇,比象形文字方便易学,且易于在不同民族间交流,所以作为表音文字的字母文字很快风靡世界,西到西欧的英法,东到东北亚的满蒙日韩,最终都使用各式各样的字母文字。

楔形文字已经具有了表音属性

文字中表音程度的增加,与商业和交流密切相关。相应的,在商业不甚繁荣的地方,则象形文字缺乏转变为表音文字之动力,此类社会中祭司比商人要重要得多,他们垄断具有宗教神符意味的象形文字,作为权力的来源和象征,象形文字得以长期巩固。

这样的社会,因为商业原始、交流欠缺,大多数都比较初级、规模不大,比如我国彝族的古彝文、纳西族的东巴文,都是象形文字,非洲、美洲原始部落用象形文字的也很多。因为机缘巧合,虽用象形文字而有幸发展成大规模文明的,则只有古埃及和中国。但古埃及文字随着古埃及文明的消亡,最后记录古埃及语的文字演变为表音文字科普特字母,只有中国硕果仅存,是象形文字一直沿用到今天的大规模文明。

作为表意文字的象形文字有其优缺点。优点是图画性很强,很形象,文学功能和美学功能强大;缺点是不像两栖文字、表音文字那样抽象,因此也未能像两河、欧洲那样在文明早期即产生强大的抽象思维,故而逻辑学、哲学、科学等对抽象思维要求较高的方面进展较缓慢。

但是,文字的特点虽然在起步时会对文明造成很大的影响,但不是一成不变的。

在抽象思维方面,中国文化虽然起步较晚,发展较缓,但汉语仍然逐渐发展完备了抽象功能,到近代已基本具备了接入西方现代概念的条件,参看今日之学术论文,即便论题再高深,也不存在汉语不能胜任的情况。

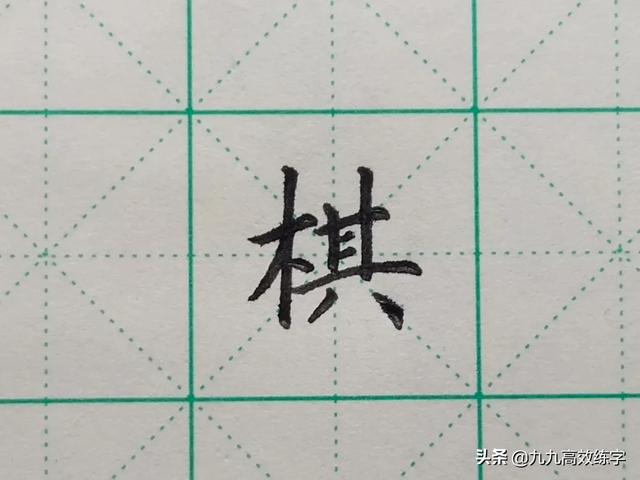

而汉字的形象性作为一大优势,发展出了唯美的诗词和书法。虽然欧洲和波斯也有杰出的诗歌,但他们在形式美上无法做到对偶这样尽善尽美——既能当诗歌吟咏又能当图画装饰的修辞形式;虽然阿拉伯也有书法,但他们的字母文字数量有限,其变化多端与汉文书法无法相比。汉字作为硕果仅存的象形文字,这种独特的优势也是全世界的财富,没有理由不予珍视。

对联不但是文化载体

在古建筑中还是一种图案装饰

游览古建筑如果不看对联就可惜了

而佛教东传和日式蹩脚词汇的西渐,对汉语特长的影响截然不同。

佛教词汇对汉语的提升

汉语作为象形文字,其构词方法是将有具体含义的单字合成词语,这些单字原本具有较强的形象性,所以这种单字合成的词语也具有较强的形象性。

比如“黄昏”,即用黄昏二字渲染傍晚天色,且读音上构成“双声”(声母相同);又如“朔漠”,为“朔”(北方)、“漠”(荒漠)两字合成,合二字之意,无边无垠的北方荒漠场景自然而然地随着文字映入眼帘,且读音上构成“叠韵”(韵母相同)。在诗中灵活运用双声、叠韵,则能在形象性之外带来无上的音韵美,如杜甫《咏怀古迹五首》中咏王昭君的名句:

一去紫台连朔漠

独留青冢向黄昏

即便将来从原意引申出其他新意,与原意也多有明显关联,能够自然联想。比如“黄昏”一词用到现代汉语里,“诸神的黄昏”,则北欧诸神日薄西山,已近终结之境况,也很形象地展现在读者面前。

汉语“黄昏”一词

可以生动地表示北欧神话的场景

当然作为一门发展数千年的语言,也会有不少例外,但利用单字的形象意义,来组成形象性较强的词汇,始终是主流构词方式。

佛教传入之时,中亚胡僧与印度僧人,以东行传法的高度使命感,努力研究汉语特质,尽力将汉语没有的佛经概念译成妥帖的汉语词汇,在尽量不破坏汉语独特构词法的情况下,带来了大量漂亮的新词,汉人高僧这方面更不用说,外域高僧鸠摩罗什、真谛、不空,汉人高僧玄奘等,均是数百年译经运动中的杰出代表。

佛教语汇的大量传入和新造,确实是极大的提升了汉语的活力。可以举几个例子,如“法云”,即用法、云二字原意,表佛法如云笼罩一切之意;又如“无遮”,即无、遮二字原意,表佛法广大、无所遮隔之意;再如“慧日”,即用慧、日二字原意,表佛之智慧如日光普照众生。

这些词,虽然是此前汉语没有的新词,承载汉语中没有的新概念,但都很形象,与传统汉语无缝拼接,成为既有生命力又有美感的高级词汇。用这些词来实现汉语最高级的形式美——诗词和对联,可以毫无滞涩。如云南剑川石窟剖腹观音联:

法云广荫无遮会

慧日高悬有相天

用这些高级的佛教语汇作成一副对联,完全没有违和之感,就是因为译经家在制造佛教语汇时注重汉语本来的特点之故,而这些译经家也着实成为中印文化交流中不朽的文明使者。在这些高级新来词之外,少数音译词如刹那、菩提、摩诃等,经过长久的沉淀,因为数量不多,在汉语里也能逐渐扎下根来。

鸠摩罗什等域外僧人

对华夏文明作出了不朽的贡献

此外,佛教僧人配乐念经的梵呗也令汉地诗人开始注重汉语的声调,从曹植鱼山闻梵呗,规整汉语声调开始,经南朝齐梁“永明体”对音韵“四声八病”等方面的探索,到唐代终于催生出了近体诗。不仅是文学领域,可以说,没有佛教及其挟带的多种域外文明的传入,就没有唐宋文化的辉煌。

日式蹩脚词汇对汉语的损害

然而,近代日式蹩脚词汇的传入,则与佛教语汇的传入截然不同。

日本虽然吸收了大量的汉字,但经过千年的分化,他们在许多汉字的用法上与中国有别,加上急于承载新概念,不少新词语都是生吞活剥而来,所以他们制造的许多词语,从汉语的构词法来看是毫无道理的。

这些蹩脚词汇分为三种情况。

一是音译。组成词汇的两个字之间全无联系,每个字与其本意也全无联系,不过鉴于有些域外概念实在难以意译,音译词有时难以避免,只要不滥用,导致在语言中占太大份额倒是关系不大。今天的一些音译词如克隆、拷贝、比基尼其实完全可以意译,这种情况下不应推荐音译。

二是生造。比如日本人造的“民族”一词,如果按汉语的字面意义,“民”就是万民,“族”如果用如动词则是灭族之意,“民族”按字面意义组合就是“万民皆族”,把老百姓全部灭族,其实汉语里原有“族类”一词可承载“民族”的概念,没有必要使用此类生吞活剥的造词。

三是曲解。如汉语之“经济”,原为其字面意思组合的“经世济民”之意,是包含今日的政治经济文化等方面的巨大概念,但日本人将其内涵缩小至仅有财务一个方面。近代中国人对此类词汇不加选择地使用,结果在古代汉语和现代汉语之间增加了诸多理解成本。

此类词汇,割裂汉语固有的构词方式,增加了大量理解成本,要不是从小教小孩死记硬背的话,其实不易像传统的汉语构词法那样,通过望文生义来快速而便捷地理解。如果有志减少语言的理解成本,此类现象没什么好赞许之处。

日式蹩脚词汇的传入只是一个开头,此后的现代汉语以此为生发基调,向粗鄙方向的演化一发不可收拾,与形式美渐行渐远,诗词语汇因而难以获得更新,逐渐走向消亡,汉语在形象性和美感方面的优势也荡然无存或者至少折损大半,可以说是挥刀自宫了。

对此大司马可以举几个例子。虽然现代汉语新造的词汇总体上很不理想,不过也有少数例外。比如“飞机”,就是一个很没有道理的词,为什么,“机”的本意是弓弩或机械上的扳机,那真正的飞机像是在空中飞的扳机吗?明显不像嘛。相对之下“飞船”这个词汇显然比“飞机”更为形象。

飞机怎么看也不像扳机而像船

以下再列几组词,表达同样或近似的事物,但前一个比后一个形象性强很多:摩丝-啫喱,空港-机场,脚踏车-自行车,格物-科学,激光-镭射,香波-洗发水,胶片-菲林。

可以从中间挑些词写首诗词看看。大司马本来想自己写一首,但不写太久手太生,一时竟写不出,所以请师弟冰砚口占了一首。此诗因为是匆忙写就,从诗的角度看不是好诗,但是大家可以看看字面是否违和,其中标粗的字是形象性较强的新词汇:

暂许劳生缓倦疲,长途到此换缁衣。

飞船空港征尘尽,解辔温泉旅梦迟。

检点未容遗污点,摩丝犹为护青丝。

香波留馥聊安枕,辗转明朝又路岐。

如果我们换成意思相同但形象性不强的新词汇,该诗则会变成:

暂许劳生缓倦疲,长途到此换缁衣。

飞机机场征尘尽,解辔温泉旅梦迟。

检点未容遗污点,啫喱犹为护青丝。

洗液留馥聊安枕,辗转明朝又路岐。

当然,如果手段够高超,任何现代事物也都可以用诗词雅驯而完善地写出来。诗如无以为名兄的《香烟》:

殉火成灰杂劫尘,一支长仅寸余身。

每期焚草耽焦味,偶借浮云定乱神。

卷纸惟藏心里话,吐圈偏套眼前人。

欲离难舍何时了,不戒终因本性真。

词如津门寇梦碧先生的《高阳台·激光歌舞会》,大家可以细品:

凤舞霞飞,莺歌云驻,曼声新谱霓裳。别样温黁,千虹交映瑶妆。神妃乍闪惊鸿影,漾灯漪、离合阴阳。镇销凝,万幻璿波,一瞥娭光。

今宵梦入华鬘界,散诸天花雨,香雾迷茫。世相纷纭,也应弹指沧桑。看朱成碧才经眼,又匆匆、转绿回黄。怎禁他,屏上春风,镜里秋霜。

现代汉语的发展,当然受到其时代的影响,一些缺点或者也有难以避免之处,鉴于今日已经成为约定俗成的用法,推倒重来成本既高也不必要,但如何看待这些缺点,则应从语言学的角度来进行专业主义的看待。

一种语言文字,最基础的功能自然是满足交流的需要,但在此基础之上,还要满足优美和雅致的高端需要。这二者并不矛盾,其实形象性强的雅驯词汇,比形象性弱的粗鄙词汇,在表意方面更能节省理解成本。

欢迎关注文史宴

专业之中最通俗,通俗之中最专业

熟悉历史陌生化,陌生历史普及化

,