真正意义上来说,谏诤主要有三种表现形式,一为臣谏君,二为子谏父,三为朋友间的劝谏。然而在通常的语境中来说,谏诤更加适用于臣谏君,而其余两种则更为少见。在中华悠久的历史当中,流传于世的君臣故事数不胜数,而其中为人所津津乐道的却是君听臣谏的故事,就拿我们课本上列举的《邹忌讽齐王纳谏》来说,邹忌在朝堂之上公然进言“王之弊甚矣”,而齐王也欣然采之,决定广纳良言,一时之间,“群臣进谏,门庭若市”,令诸多国家“皆朝于齐”。每当读于此处,深感只有君明臣直方才是社稷之福,历数古时诸多朝代,秦李斯上《谏逐客书》,为秦王所采纳,方才吸纳六国贤良,最终一统河山。而汉文帝同样广纳谏言,方才有了文景之治,至于后世,则同样应了“兼听则明,偏听则暗”道理。

唐朝时期,在很多人看来,这就是一个包容的时代,而这一切,似乎从贞观之治的缔造者的所作所为就能够看的出来,毕竟就我们所知的,唐太宗与魏征之间的故事已经算得上是耳熟能详。而确实如此,从某种意义上来说,唐朝所带给国人的就是一种开明,前有太宗,中有玄宗,后有宣宗,而恰是因为他们在位期间曾广开言路,吸纳良言,方才能够政通人和,缔造盛世之景或中兴之象。所以,在一定程度上来说,唐朝时期恰是“兼听”与“偏听”的缩影,故而本文主要给大家谈论唐朝时期的谏诤制度究竟是怎样的。

唐朝谏诤制度的建立与发展有感于隋朝的灭亡,在唐朝建立伊始,准确来说在唐高祖时期,便已经认识到了谏诤的重要性。当时,万年县的法曹孙伏迦上言谈论了自己对于隋朝灭亡的见解。在他看来,隋朝灭亡并非是因为“当时非无直言之士”,而是因为“君不受谏,自谓德盛唐尧,功过夏禹,穷侈极欲,以恣其心。天下之士、肝脑涂地,户口减耗,盗贼日滋,而不觉知者,皆由朝臣不敢告之也"。如此可见,隋朝的灭亡自有其理,非臣不贤,惟君不明。恰是因为隋炀帝在登基之后妄自菲薄,固步自封,方才导致天下大乱,根基了无,这便是其“闭眼看世界”的后果所在。

而在唐高祖阅览过孙伏迦的谏表之后,甚为感慨,并称“一言丧邦,谅足深诚”。所谓“知古方能鉴今”,李渊作为开国皇帝,自然也憧憬着大唐能够屹立百世,而隋朝在短时间的衰败也令得李渊不免陷入沉思当中。毫无疑问,想要规避隋朝的覆辙,就必须要建立一个相对于完善的谏诤制度,如此方能够杜绝“上下相蒙”、“君臣互欺”的不良朝局。故而在《旧唐书》中记载:“武德四年敕置谏议大夫四员”,专门设立从事于谏诤的职位,以表现新朝广纳良言的决心,故实际上唐朝的谏诤制度首开于唐高祖时期。

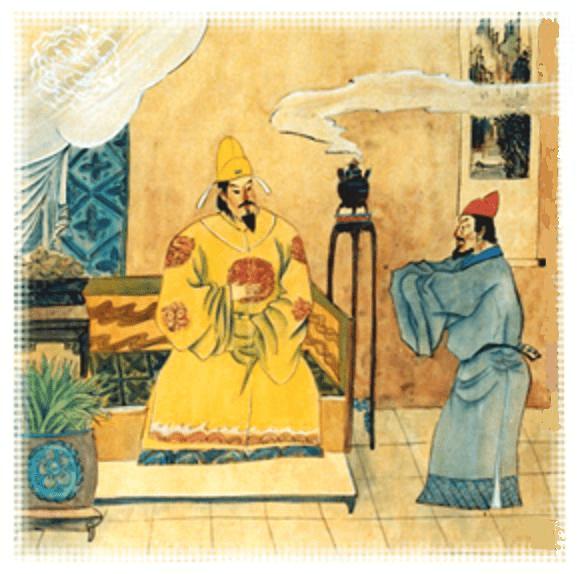

至于唐太宗,毕竟其在整个中华历史上都能够算得上是屈指可数的明君,其品格韬略自不必多说。所以在唐太宗继位之后,便欲求能够大治于天下,然而这种理想必定还需要群臣共治方才能够实现,故而太宗广纳贤才,寄希望于君臣之间的互相监督勉励,缔造盛世繁华。所以太宗选用“雅有经国之才,性又抗直,无所屈挠”的魏征作为谏议大夫,并且在后来称“天下万机,一人听断,虽甚忧劳,不能尽善。今魏征随是谏正,多中朕失,如明鉴照形,美恶毕见”。可见,唐太宗非常清楚眼观四方却难以见得自身的道理,故而非常重视通过别人的眼睛来看到自己的过失,这对于一国之君来说是甚为重要的。

所以唐太宗明令“自今中书、门下及三品以上入阁议事,皆令谏官随之,有失辄谏”。并且又“诏每宰相入内平章大计,必使谏官随入,与闻政事”。这就相当于将谏官提升到了很高的位置,虽然谏官的品级并不高,但是在这个时候他们同样被允许入阁与闻政事,当听到不善之处也同样被赋予劝谏的权利,如此一来,满朝的劝谏风气自然而然的就能够被带动,使得谏诤蔚然成风。并且后来唐太宗表示:“朕常恐喜怒妄行赏罚,故欲公等极谏。公等亦宜受人谏,不可以已之所欲,恶人违之。苟不能受谏,安能谏人”。所以事实上,唐太宗还注重朝廷诸官自身的纳谏建设,毕竟只有在诸多官员中形成一种决策的过滤网,才能够使得朝政上所提出的建议更为具有科学性。

到了武则天时期,虽说同样颇为重视谏诤制度的建设,然而事实上从这个时期谏诤所起的效果来看,委实有些剑走偏锋。毕竟武则天当国本身就受到怀疑,故而武则天为了维护自己的统治地位,也是费尽心思。比如所设立的铜匦制,“置匦以受四方之书”,虽说也在一定程度上起到了广开言路的作用,可是实际上却意在打压异己,将整个政局弄的乌烟瘴气。并且在武则天当政期间,还大量的新置补阙、拾遗作为谏官,到了“补阙连车载,拾遗平斗量”的地步,而量过反而生乱,谏官一时泛滥成灾,早已违背了谏诤制度的真正原则。故而在武周时期,谏诤制度实际上是不进反退。

而经过了唐中宗、唐睿宗的整治,原本泛滥的谏官也逐渐的精简化,开始恢复正常的作用。而后,唐玄宗登基,则也开始着手于谏诤制度的恢复与完善。其中,将谏议大夫划拨至门下省,并且保留左右补阙、左右拾遗各两人,并且规定“左属门下,右属中书”,如此一来,便可以有效的防止谏官队伍内部形成过于统一的声音,也可以使得皇帝本身能够听到更多的建议,以更好的进行决策。而到了肃宗时期,则更是规定了“制谏议大夫论事,自今以后不须令宰相先知”,如此一来则有效的保障皇帝所听非宰相所滤,自然能够减少皇帝“站的高望的短”的发生几率。所以也是在这个时期,唐朝的谏诤制度也趋于完善,而唐朝的后世之君也大致沿用此法。

唐朝时期谏官的选任毫无疑问,谏官为朝廷专职向皇帝劝谏之人,所以既然要规劝皇帝,那自然而然得拿出相应的理论依据来证明皇帝之失。另外在指出皇帝错误的同时,谏官也需要拿出相应的建议以供皇帝参考,如此一来,对于谏官的个人素养要求也颇高,并非一般之人所能够胜任的。早在唐初之时,提出要借鉴隋朝之失以明四方的孙伏迦便在谏官的个人品性上有所论调:

“凡无义之人,无赖之徒,家门不能邕睦,及好奢华驰猎驭射、专作慢游狗马声色歌舞之人”

也就是说,孙伏迦所指出的这些在品德操守上有所不善之人皆不能够作为谏官的人选。而一般说来,当时对于谏官的选任上,朝廷也是慎之又慎,毕竟这种谏官的设置本身就是为了正朝廷之风,远不可将歪风邪气招至皇帝跟前。所以谏官一般都是由皇帝亲自遴选,通过考察诸多大臣,选取其中品性正直,颇有治国之才的人作为专职谏官。当然,有时候谏官的人选由其他大臣举荐,毕竟皇帝也不可能识全天下之才,所以经过大臣举荐,由皇帝考察后担任谏官的也时而有之,比如李峤以“文高气方直,才任谏诤”为由而推荐李邕担任谏官。另外吏部也有铨选之权,但也是需要得到皇帝的考察与批准的。

可见,在唐朝对于谏诤队伍的建设也是颇为严格的,不仅需要有正直的品格操守,还需要有足够的理政能力,算得上是需要德才兼备方能够胜任的职位。并且,因为谏官很大程度上是起到令皇帝“明得失”的作用,所以谏官一定要有一个相对清白与独立的政治立场,断不能够受到宰相等权臣的影响,所以谏官也可以看作是对皇帝直接负责,而无须经过宰相,这在历朝历代当中都有着很大的借鉴意义。所以总的来说,随着唐朝时期谏诤制度的发展完善,使其逐渐形成了一个独立的监察体系,对于唐朝的政治生态来说也是不可或缺的一环。

参考资料:《旧唐书》、《新唐书》、《通典》、《资治通鉴》、《唐六典》、《册府元龟》、《唐朝谏诤制度》、《唐贞观中的谏诤风尚》等

,