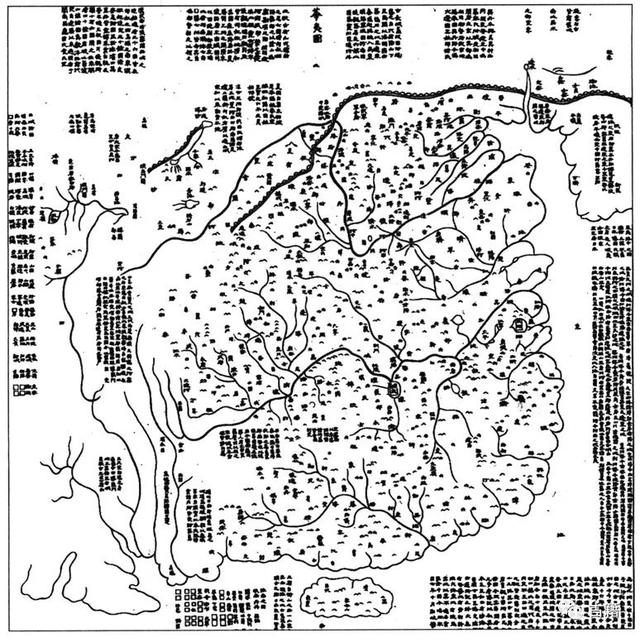

上石于1136年的《禹迹图》(见图1)已成为中国制图史上最著名的地图之一①,并成为诸多历史地理学和制图学的学者的研究对象。这部分得益于该图似乎正朝现代地图的方向发展:它是现存最早的一幅全国地图,不仅看上去旨在表达准确的地理信息,使用带比例尺的网格,而且也在很大程度上成功地做到了这一点②,但这并不是考量该图的唯一途径。

闫婷婷仔细回顾了有关《禹迹图》的学术史。那么,有什么是我们可以明确的?首先,我们根据曹婉如和刘建国基于黄河的河流路线以及政区名称在不同时段中的变迁可以确认,1136年的地图以及1142年在镇江刻石的《禹迹图》的底图的时间断限分别为1081-1094年和1087-1089年。1142年的地图中称其基于1100年的“长安本”上石。其次,我们可以发现它采用了“计里画方”的传统手法,尽管现存更早的地图都没有画方。第三,该图依据比例尺绘制了河道的宽度。第四,该图绝大部分采用了宋朝的行政地名,也保留了一些唐代的地名。第五,该图为许多河流和山川命名,尽管试图与《禹贡》中的地名和方位保持一致的努力导致了一些标注错误。地图的原作者尚未明确,不过最主要的争论(曹婉如与李裕民)聚焦于作者是否为北宋伟大的博学家沈括。③

许多学者都将该图作为历史地理研究的文献,而闫教授则对将底图放置于更为广阔的知识背景之中的努力表示赞许,例如葛兆光的有关讨论,把宋代全国地图的制作放置于对“天下”“中国”以及周边的“夷狄”等概念之间相互关系中进行思考。

尽管仍有其他需要讨论的内容,但有些问题似乎并不值得进一步深究。试图找出一个可以确定作者归属的个人只有在如下情况时才有意义,即我们所关注的某个官员其职务或从属是负责该地图的。这类地图更可能是集体成果,基于各类数据的搜集并要求一些专门知识。在我看来,了解原始资料是何时以及如何编纂的要比确认某一位负责人更为有益。

图1 哈佛大学Rubel图书馆藏1136年《禹迹图》的拓片

注:图中方格注明边长100里(1里约等于0.5公里)。

关于《禹迹图》,我的研究方法始于一个观点,即任何地图都是对其描述的世界的一种主张④。它并不是放在世界之上一扇透明的窗户,而是一系列强加于制图者的,关于描述什么的选择——因为随着比例尺的缩小,没有一张地图可以表达一切。观察一张地图表达了怎样的主张,首先需要寻找制图技术和地图的内容在当时有哪些选择。

其次,我们可以通过以下途径探寻制图方法:了解当时的制图者有哪些可能的方法;基于地图本身来看从地图的绘制中可以推断出什么。

第三,我们可以深入探寻地图制作的背景以获知其制作缘由。闫婷婷提到了一些学者将禹迹图视为教学用具——通过描述北方在西夏与辽统治之下的州郡来服务于“爱国的”目的。关于《禹迹图》,我将重点探求1136年地图的上石。

第四,我们可以探讨如何更好地评价该地图的历史意义。

图2 《华夷图》

注:刻于图1中1136年《禹迹图》原石的背面,见曹婉如:《中国古代地图集(战国—元)》,图62。

作为一种主张的禹迹图

另外有两幅地图也可供比较。《华夷图》于1143年刻于《禹迹图》背面,它被认为是基于贾耽(730-805)同样主题的地图而绘制的⑤。曹婉如称《华夷图》的绘制年代在1117年至1125年之间。另外还有1121年或1111年在四川荣州上石的《九域守令图》。郑锡煌指出该图所依据的资料断限为1080年至1086年,即在1080年完成的全国地理总志《元丰九域志》之后⑥。

三幅图之间的差异反映了不同的议题。最突出的是,《华夷图》反映了中国与周边夷狄空间关系的历史。显然《华夷图》与《禹迹图》的底图来源不同,但在某种意义上这与其聚焦于“我们”与“他们”的分隔是没有关系的,图中利用在北方绘制连续不断的长城最为清楚地表明了这一点(见图2)。

连续不断的长城也被用作历史地图集《历代指掌图》的模板。谭凯(Nicolas Tackett)已揭示出长城并不像人们所想的那样是明代的创造,实际上它大规模潜藏于宋人的意识以及宋、辽和西夏之间边界的实际描绘之中⑦。而《禹迹图》却缺乏这种对领土边界的关注,我们所看到的是河流、山脉以及州治的方位。我们可以比较《历代指掌图》中的《圣朝元丰九域图》,其中十六个失去的州郡都被清晰地分隔开来(见图3)。

图3 税安礼《圣朝元丰九域图》

注:右上方展现了被辽占领而为北宋声称主权的十六州。该图为东洋文库藏原本的复印件。

《九域守令图》是基于另一幅底图所绘。与其他两幅图相比,它主要关注州郡治所的行政区划层级。与图3中的《历代指掌图》相比,它并没有画出路的边界,有些地方也并不准确,例如鉴湖在两浙东路的位置以及两浙路中婺州内县的错置,等等。

《禹迹图》所做的并不是建立一种华夷之间的分隔或描述宋代的行政单位。如其所述,它包括了《禹贡》中山川河流的名字以及古今的州郡名,例如北方有唐代的胜州和应州,南方则在今越南北部有唐代的州名。它试图在做一件近乎不可能的事情:将经典和历史结合在一张地图之上。

我们需要把眼光放到制图学之外来理解《禹迹图》的知识背景。公元8世纪晚期人们对通过时间和空间来展现延续和变革抱有浓厚兴趣,宋朝亦是如此。我们可以从著名的历史著作中体会到这一点。最佳例证就是命名中含有“通”的一系列著作,例如8世纪末杜佑的《通典》;司马光(1019-1086)的《资治通鉴》,它创造了长达1400年包括所有王朝的单一编年史,且不认为某个王朝相较于其他更具合法性;12世纪中叶郑樵的《通志》,以及14世纪早期马端临的《文献通考》⑧。这些为理解过去而创造单一框架的尝试可能是对中古时期财富、权力、地位和文化之间关系的根本性重塑的一种回应。新兴士大夫想要通过知识而不是通过像唐代那样的门阀来确立社会和政治地位,并声称他们继承了一个始自古代圣人的文化,大禹自然是最早的圣人之一。

《禹迹图》可以被视为一个跨越王朝的延续性主张在地理上的呈现,尽管地理视角本质上更加适合于展现某个时段内的空间变化而不是时间变化。但地图在空间上援引《禹贡》已足以用来主张眼下的世界实际上是古代的延续。

出于商业目的而印刷的《历代地理指掌图》用另一种方式展现了当下是古代的延续的主张。该版本绘制于12世纪但以元丰时期(1078-1085)行政区划的改制作结。通过44幅描述政治和行政区划特征的地图及图说,这本地图册绘制出了从远古到北宋的连续的历史。起首的总图《古今华夷区域总要图》界定了宋朝的各级政区以及域外诸国,第二幅总图(此处已不包括朝鲜半岛)《历代华夷山水名图》,也以宋代政区命名。这些地图都基于一个包括长城与北宋州郡的常见模板,涵盖的范围与我们现在所称的“中国本部”相当。由于地图标注了北宋的州郡,读者可以浏览过去任一时段并在过去的政区层级之中确定当下州郡的位置⑨。

同时期有一本与《历代地理指掌图》和《禹迹图》类似的著作——《舆地广记》,但是该书并没有利用地图,是个人编纂的地理总志,由两个部分组成。第一部分列举了历史时期的高层政区(禹贡、舜、七国、秦、汉、三国、晋、唐、唐藩镇、五代),但都在北宋州郡范围之内。第二部分详述了宋朝直到县一级的政区层级,并列出某级政区自古及今的演变过程⑩。它的意义并不仅限于是一本参考文献,欧阳忞在序言中提出,当读者看到从远古到当下的空间延续性时,他们会认同编者明确反对朝廷努力开拓超出历史疆域范围的做法(11)。这两种著作——一种主要利用绘图而另一种则好像数据库——皆为读者构建了一个在时间上延续的巨大实体,不过一个聚焦于自然地理,而另一个则聚焦于政区地理。

不过,这三部著作无一为其描绘的跨越朝代的巨大历史实体命名。《历代指掌图》的前两幅图明确其对象为“华”的地域,但几乎没有使用“中国”这一术语(一次表示北方,另一次表示南方和北方)(12)。综上,这些著作展现了中古时期的一种整体观是如何为广大士大夫获知的。这是一个与陆威仪(Mark Lewis)所揭示的早期中国差异很大的世界。他说当时“普世性被认定为统治者及其代理人的一种特权,而普通人则被固定在一个由其家庭、村落或地域所界定的有限区域内。这种对比也将前者的权力和后者的弱势合法化。”(13)《历代指掌图》是一件商品,它的内容也催生了其他商业性的编纂,例如《事林广记》——13世纪晚期和14世纪最为流行的家庭百科全书。学者可以通过市场获知充足的历史地理知识:12世纪80年代,一位名叫倪朴的婺州浦江地方学者,能够绘制八尺见方的地图来展现历史上北方边界的变迁(14)。

王朝国家(dynastic state)创造了一种高度定义的历史。王朝国家在时间上有限,他们有起点和终点且在任何时刻都有一个带有边界的空间。最初王朝国家对领土的管理,是通过分权的封建体系,或是通过始自公元前221年秦统一后的郡县行政体系的中央集权制。统治者和朝廷所在的首都界定了王朝国家的中心。它的礼法界定了等级、特权和职责。世袭的继承方式在王朝历史上提供了永恒的权力。通过这些途径,王朝国家界定了时间、空间和社会地位,使得以国家为参照而定位任何个体或地区成为可能。

这些“集大成”式的著作,无论是地图还是图书,都是超越朝代的:它们并不否认朝代是构筑历史上时间和空间的材料,但它们提供了另一种思考这个更大实体的途径,即国家、地区和个体都是它的一部分。它们的表述超出了传统有关王朝国家的叙述,但为什么不用“中国”来命名这一实体呢?我已另行撰文阐述了答案,即作为“中央之国”的中国另有意义(15)。它所揭橥的实体存在于一种与更广阔世界的特定关系之中——没有固定边界,在时间上的存在也没有确定的时间跨度,也没有一个地方作为其核心。王朝国家是历史事实,但中央之国是用于主张历史的一种思想体系的构建。从属于中央之国意味着文化上的参与而非行政上的归属,且中国往往也会与其对应词汇——夷狄——边疆之外的部落人群相伴生。王朝国家没有界定中央之国,但它们可以声称是其一部分。《禹迹图》为我们提供了该实体的图景,但却从未将其命名。

理解《禹迹图》和《九域守令图》制图方法的一个根本问题在于我们缺乏任何关于地图是如何绘制以及有关方位和距离的数据是如何采集的记载。也许《元丰九域志》的编纂是一个契机,激起了绘制地图以与文字相配的制图工程,但《元丰九域志》似乎是一个拙劣的数据源。首先它仅根据八个方向(北、东北、东等等)记录了州治之间的相对位置,即“四至八道”法。其次,治所之间的距离是路程距离而非直线距离,如表所示:

实际上,《元丰九域志》给出了相矛盾的信息:两个州治之间的距离在两州各自的条目之下记载有差异,无论是从州治到州治还是从州治到州界。后面我们将看到,这并不意味着方位并非基于《元丰九域志》。

基础数据是否可能来自系统的测量?这里沈括是一个重要人物——1087年他完成了一本比例尺为1:900000的地图集(今佚),包含23张地图以及一幅12×10尺的总图。此外,沈括明显同时利用了直线距离和带有二十四个方向的罗盘刻度(=15°),并声称用他记录的这些数据(今佚),他的地图可以重绘,因此这的确很诱人。

得益于成一农对全国地图绘制的研究,我们可以很确定地说《禹迹图》并不是测量直线距离的成果(16)。成一农详细展示了地图如何正是在《元丰九域志》中所见的路程距离和方向这类信息的基础上构建的。首先,一些地方起着定位点的作用,供其他地方用8个罗盘方向参照定位。其次,每方百里的网格所测量各地之间的距离大体上与记录的路程距离而不是直线距离相符。第三,河流与海岸线是基于地志所记录的参照治所的距离而绘制的。他总结认为绘制地图可能基于三本现存的全国地理总志:公元813年的《元和郡县图志》,980年的《太平寰宇记》以及《元丰九域志》。(17)

中国史学者埃金(Alexander Akin)和数学家芒福德(David Mumford)开发了一个新的算法,利用45个已知点将《禹迹图》与地球表面相配,结果见图4。

这幅图使得我们可以将置于图上的河流与治所与其在地球表面的实际位置相比较。这些联系大体连贯一致,尽管位置偏离了。不过,他们认为地图背后一定还有某种测量手段而非路程距离。

地图的变形表明,纵轴上的位置要比横轴上的准确得多,这有力地印证了南北轴向上的地点的放置是基于各地大量的太阳高度角观测。这些观测促成了等价于纬度测量的成果。尽管我们一直以来都知道在唐代一行曾采用这种方式,但没有任何有关用于生成该地图的资料来源的记载,我们不知道它们是从当时的现有数据中搜集还是另行新采集。如果仅仅基于陆地测量和路程距离的测算,这种准确性是极难实现的。在测量东西向的位置时,由于没有天体观测可以确定两个方位是否在同一经线上,因此东西向地点方位的准确性就大大降低。然而东西向的距离非常准确,理应是根据陆地测量(18)。

图4 经过Akin与Mumford地理校准后的《禹迹图》

注:作者特意将其制成栅格图,与1080年的路界相叠加。

1136年地图上石的背景

1136年版的禹迹图立于阜昌七年,这并非宋朝年号而是刘豫大齐国的年号(19)。刘豫于1100年进士及第,1112年被提拔为殿中侍御史,1124年判国子监,任河北提刑。在金人的侵略中他先是逃跑,随后1128年在尚书右丞张悫的建议下赴济南任知府。金军包围济南时,刘豫投降并送款于金。他获取了不小的权力,并被授予了黄河以南领土的实际统治权。1130年金人立其为齐国皇帝并定都大名府。刘豫很快采取行动招纳宋朝旧臣,建立朝廷。最初他使用金朝年号,1130年11月采用自己的年号阜昌,并开始用该年号制钱。1

131年刘豫侵宋,1

132年迁都开封。1

134年1月开进士科,1

134年9月下诏称准备征服宋朝以“混

一六合”。1

135年10月向金熙宗进献《海道图》及战船设计图。1

136年刘豫侵宋,然而金并没有加入进攻,刘豫战败并被金废黜。

我想这些叙述已经足够用来说明《禹迹图》是刘齐致力于接续宋朝的一种努力。这是一幅追溯到远古有关领土历史的地图,它是刘豫试图建立的国家的愿景,也为其攻打宋朝提供合法性。

评价重要性

对李约瑟而言,《禹迹图》是古代中国又一个具有现代科学特点的例证。但从历史的角度来看,对于重要性的评价并非基于某件东西能否提醒我们注意自身,而是基于它是否产生影响及后果。无论过去还是现在,至少在航空摄影测量和地理信息系统出现之前,大多数地图都是从源于或传抄于其他地图。我们需要知道这幅地图是否被后世的制图人传抄或模仿。

我们可以通过两个问题来进行评价。第一,《禹迹图》的内容,即对东亚大陆的描绘,是否流传至后世的制图学并有所改进?第二,《禹迹图》中呈现的一套制图方法,例如地理上的准确性、利用网格、测绘河流等,是否延续到了后世的制图学中?

如果观察宋元时期的地图,实际上我们会发现至少有两种表述国家疆域的传统。《禹迹图》确实代表了其中的一个传统。1180年绘制,上石于1250年的黄裳《地理图》(《中国古代地图集(战国—元)》,图70、72)以及南宋末年《舆地图》(《中国古代地图集(战国—元)》,图82—83)是最好的例证,但相较于1

136年的地图以及《九域守令图》,它们的地理表述所体现的是倒退而不是进步。这类地图的涵盖范围确实增加了,这得益于元代发展出了对世界更加广阔的认识,这在1389年的《大明混一图》(《中国古代地图集(明代)》,图1)和

1526年的《舆地图》(《中国古代地图集(明代)》,图12)中都很明显。

然而,还是《禹迹图》刻石背面的《华夷图》的地图类型影响最大。它被诸多广为人知的地图所继承:贯穿始终都采用该样式的《历代指掌图》(《中国古代地图集(战国—元)》,图94—101);宋元之际流行的家庭百科全书《事林广记》(《中国古代地图集(战国—元)》,图174);以及《书集传音释》。《禹迹图》的绘图方法对各地的制图学影响甚微。尽管有杰出的例外(20),但大体上地方志中所见的那类制图更接近于绘画而非绘图。由此我想给出的结论就是尽管有多种制图传统,但我们不能说《禹迹图》的类型将制图的发展轨迹导向了更为量化的路径。相较于指南,倒不如说它作为一种主张的效果更为显著;它的价值就在其展现的各种全图之中。

在接到邀请为复旦大学有关古地图的学术会议撰写一篇文章后,我选择了一幅最吸引我的宋代地图。我想如今有两个讨论地图的倾向。一个是从现代制图的角度追溯制图学的起源,李约瑟旨在凸显中国与现代科学相对应的发展的关注点即是其例。另一个由哈利(J.B.Harley)首倡,将历史地图视为宣示权力的一种方法(21)。二者都值得仔细思考。如成一农所言,《禹迹图》并没有现代意义上的科学性;不过我发现推断其制作者对空间的准确性有兴趣要比推断说他们没有更加容易一些。总之,一些地图,例如《华夷图》中存在一些议题使得空间的准确性不重要。同样地,将《禹迹图》刻石也有政治上的重要性,而且它一定与刘豫征服宋朝的计划相符。但各类地图也是内在于当时的学术、政治和技术背景之中的种种主张。

注释:

①该图的拓片及1142年的摹本参见曹婉如主编:《中国古代地图集(战国—元)》,文物出版社1990年版,图54—59。

②与李约瑟有关的该观点,见Joseph Needham,Science and Civilization in China,vol.3(Cambridge:Cambridge University Press,1959)547—550,已受到批评,见Cordell D.K.Yee,"A Cartography of Introspection:Chinese Maps as Other Than European",Asian Art(Fall 1992),也可参见Yee的另一篇讨论,见J.B Harley and David Woodward,Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies,The history of cartography; v.2,pt.2(Chicago,III:University of Chicago Press,

1994)46—50。

③闫婷婷:《〈禹迹图〉研究综述》,《河西学院学报》2016年第1期。

④该观点主要源自Denis Wood,John Fels和John Krygier,Rethinking the Power of Maps(New York:Guilford Press,2010)51—52。

⑤曹婉如:《中国古代地图集(战国—元)》,文物出版社1990年版,图60—62。

⑥曹婉如:《中国古代地图集(战国—元)》,图63—66。

⑦Nicolas Tackett,"The Great Wall and Conceptualizations of the Border Under the Northern Song",Journal of Song-Yuan Studies.38(2008).

⑧(唐)杜佑:《通典》,中华书局1988年版;(南宋)马端临:《文献通考》,中华书局

1986年版;(南宋)郑樵:《通志》,浙江书局本,1896年印;(北宋)司马光:《资治通鉴》卷

六九,北京古籍出版社1956年版,第2

185—2

188页。尽管朱熹再三重申正统王朝的观念,但他对司马氏历史的重编仍然采用了其纪年方式。

⑨(北宋)税安礼:《历代地理指掌图》,上海古籍出版社1989年版。

⑩(南宋)欧阳忞,李勇先、王小红点校:《舆地广记》,四川大学出版社2003年版。

(11)(南宋)欧阳忞,李勇先、王小红点校:《舆地广记》,四川大学出版社2003年版,第1247页。

(12)(北宋)税安礼:《历代地理指掌图》,第101页,第108页。

(13)Mark Edward Lewis,The Construction of Space in Early China,SUNY series in Chinese Philosophy and Culture(Albany,N.Y.:State University of New York Press,2006)5,195.

(14)(元)吴师道《敬乡录》卷六,《续金华丛书》本,永康胡氏梦选楼,1924年,第10—11页。

(15)Peter K.Bol,"Geography and Culture:The Middle-Period Discourse on the Zhong guo—the Central Country",Space and cultural fields:Spatial images,practices and social production,ed.Huang Ying-kuei(Taibei:Center for Chinese Studies,2009).

(16)成一农:《“非科学”的中国传统舆图》,中国社会科学出版社2016年版,第66—114页。

(17)(唐)李吉甫:《元和郡县图志》,中华书局1983年版;(北宋)乐史:《太平寰宇记》,中华书局2007年版。

(18)Alexander Akin and David Mumford,"'Yu laid out the lands':georeferencing the Chinese Yujitu[Map of the Tracks of Yu]of 1136",Cartography and Geographic Information Science 39.3(2012):167.原文图6误作图7。

(19)关于刘豫生涯的叙述来自百度的词条http://baikebaiducom/subview/81939/5962732.htm,该词条基于《宋史》的相关段落写成。

(20)例如1594年的《惠州府志》。

(21)J.B.Harley,"Deconstructing the Map," Cartographica 26.2(1989).有关Harley的研究视角在中国的应用见Hu Bangbo,"Maps and Political Power:A Cultural Interpretation of the Maps in The Gazetteer of Jiankang Prefecture," Journal of the North American Cartographic Information Society.34(

1999)。有关Harley的文章及其影响的回顾与思考见Cartographica,Spring 2015,Vol.50 Issue 1。

本文原载于《历史地理》,作者:[美]包弼德,美国哈佛大学东亚语言文明系;复旦大学历史地理研究中心。译者:邢云。

,