青年报·青春上海记者 顾金华 刘秦春

“阿婆,这个药等发烧的时候再吃,注意用药量,过几天就会好的。”“一定要多喝水,这样才能好得快。”在普陀区万里街道社区卫生服务中心发热哨点,中医科医生王庆杰医生一遍又一遍地叮嘱前来就诊的居民要注意休息、多喝水,但是他自己一上午却一口水都没喝,因为喝水上厕所会耽误时间,很多病人还在等着他。

“只要能坚持,我们就一定守在诊室里或者患者身边。”这群来自普陀区万里街道社区卫生服务中心的青年医务人员正全力奋战在社区抗疫一线。他们中有人嗓子沙哑、有人高热刚退,但当好居民健康的守门人”的信念始终不变。与患者之间的牵挂与被牵挂,让他们对打赢这场“硬仗”充满信心。

// 寒冬里的温暖 //

牵挂与“被牵挂”

当前,面对居民激增的发热就诊需求,沪上各家社区卫生服务中心的发热哨点承担起社区发热首诊的重要任务。除了为前来看病的患者提供药品和诊疗服务外,同时还承担着分流轻症患者,识别重症患者,落实重点人群的转诊治疗等工作。

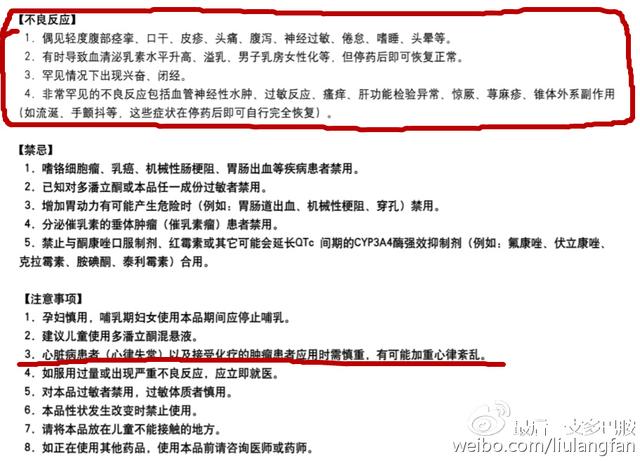

“确实挺累的,在发热哨点工作半天,基本要看近50位患者。”王庆杰是普陀区万里街道社区卫生服务中心中医科的一名医生,随着社区医院发热哨点门诊就诊人数激增,他便和其他医务人员一样,主动要求来这里支援。来看病的居民涵盖了各个年龄层次,有80多岁的老人,也有三四岁的小朋友,还有替家里成员过来跑腿问诊的。来发热哨点的病人症状以发烧咳嗽居多,基本都是轻症患者,大家在服用退热药后,一般3天体温稳定,一周左右就能康复。

王庆杰说,这阶段确实是场硬战。一方面是药品不足,为了保障每一位就诊病人的用药需求,中心当前采取药品拆零供应,他们要向患者做好解释工作;面对一个接着一个病人,每一位医务人员都坚持在岗位上,能多看一位病人是一位。

“除了发热哨点,中心常规工作仍然正常运转,虽然相较之前面临各部门不断减员的情况,但各科室确保基本诊疗业务不暂停,保障辖区居民的医疗需求得到满足。”让王庆杰感到安慰的是,借助前期家庭医生入社区的工作部署,家庭医生团队按照区域划分,承担了所属区域签约居民的问诊服务以及重点人群的关照工作,为社区卫生服务中心分担了不少压力。王庆杰的签约居民中,不少老年居民有慢性病。他一天要接十几个电话,对于居民的问询,他都一一细心回复。“大家信任我,我就尽力而为,保护和帮助他们。这两周来,我时不时会去问一下我签约的家庭病床,老人们目前情况都挺好的,有的老人没有被感染,也有的老人被感染已经由阳转阴了,药也够用。老人们还会叮嘱我,让我注意休息。”王庆杰说,正是这份牵挂与被牵挂,再累也值了。

// 为老服务上门 //

哪里需要奔赴哪里

同样,这两周普陀区万里街道社区卫生服务中心门诊主管护师吴莎莎的工作量明显增大,工作难度也骤增。吴莎莎告诉记者,以前单位大部分医护人员基本各司其职,“一个萝卜一个坑”,但是最近随着医护人员相继“中招”,她的工作量也成倍地增长,常常是哪里有需要就要奔赴哪里,哪里缺人她都要去顶上,一个人顶多个岗是常有的事儿。

日常工作中,吴莎莎要上门为患者换药、完成静脉导管维护,负责预检流调工作,近期由于病房比较缺人手,她有时候还需要到病房帮班。她表示,护士的工作并不只要打打针、吊吊盐水、发发药就好,他们的工作内容远超这些,为病人打针吃药做治疗当然必不可少,但除了照顾好患者的身体健康,还要进行一些心理疏导,减轻患者的“幻阳症”和心理负担。

老年患者出行不便,为了服务好老人,吴莎莎和同事主动上门。每次上门前,为了保护好患者及其家属,同时保护好自己,他们都会穿好二级防护。部分老旧小区没有电梯,爬楼是常事儿,但这对她来说已没什么大不了,因为早在今年夏天,她就穿着二级防护爬楼上门为老人做核酸,有时一天跑好几十户,还为此中过暑。

即便如此,穿着二级防护开展工作也是不容易的。吴莎莎告诉记者,二级防护会在一定程度上影响她的活动,让她操作起来显得略微笨拙,比如外科换药时,双手穿戴两层橡胶手套,帮患者盖纱布时需要撕橡皮胶带,但胶带往往会和手套粘起来,这给她的工作造成了一些小困扰。

但她还是凭借熟练的技术完成了所有工作任务。上门为患者服务对医护人员来说等同于面向患者和家属的“公开考试”,吴莎莎在操作时,家属就在一旁,技术如何,一看便知。“上门服务可以让家属更直观地了解我们的工作能力。”吴莎莎告诉记者,她的业务能力得到了家属们的认可,不少家属积极跟她取得联系,要求后续也由她上门为患者服务。

在为老年患者服务期间,也发生了不少故事,近期就有一个老年患者家属让吴莎莎印象深刻。万里街道社区卫生服务中心导管维护门诊正式对外开放后,有位家属前来询问是否提供导管维护服务,得到肯定的答复后他长舒一口气,站在门口很大声地说了句:“老爸,你的病情有救了!我们真的太幸运了。”那一刻,吴莎莎觉得自己的辛苦都值得。

这段时间对于一线医护人员来说是很大的考验,吴莎莎和同事一直在连轴转,几乎没有休息时间。为了及时帮助居民解决问题,在中心开设的24小时热线电话的那头,有的同事声音沙哑、有的正在咳嗽,但是即便极度不适也依然耐心解释患者的种种疑问。

采访吴莎莎的时候,她也刚退高烧,准备等嗓子稍微好一点就回到工作岗位上去。吴莎莎说,虽然艰难,但是她对这一次的挑战仍充满信心:“三年寒暑,我们一线的医护人员真的很难,但是上下一心,其利断金,我相信所有医护人员战胜新冠疫情的决心。春暖花开肯定会到来!”

青年报·青春上海记者 顾金华 刘秦春

编辑:梁文静

,