两宋之词人,最为“调转”的大约要属史达祖了------“调转”的到非指其平生如何颠沛,而是其在词史的地位实在是有些“急转直下”的意思。众所周知,词学自隋唐而起,两宋而兴、元明而敝,复又清代中兴,然在这千年的嬗变中,词家的审美潮流此起彼落,元、明、清三代所标举的唐宋词人也是不胜枚举------但我们注意到,在后世所标举的两宋名家,只有史达祖一人是盛极而衰,更有意思的是,这个“衰”很大程度不是因为词学之外的东西。

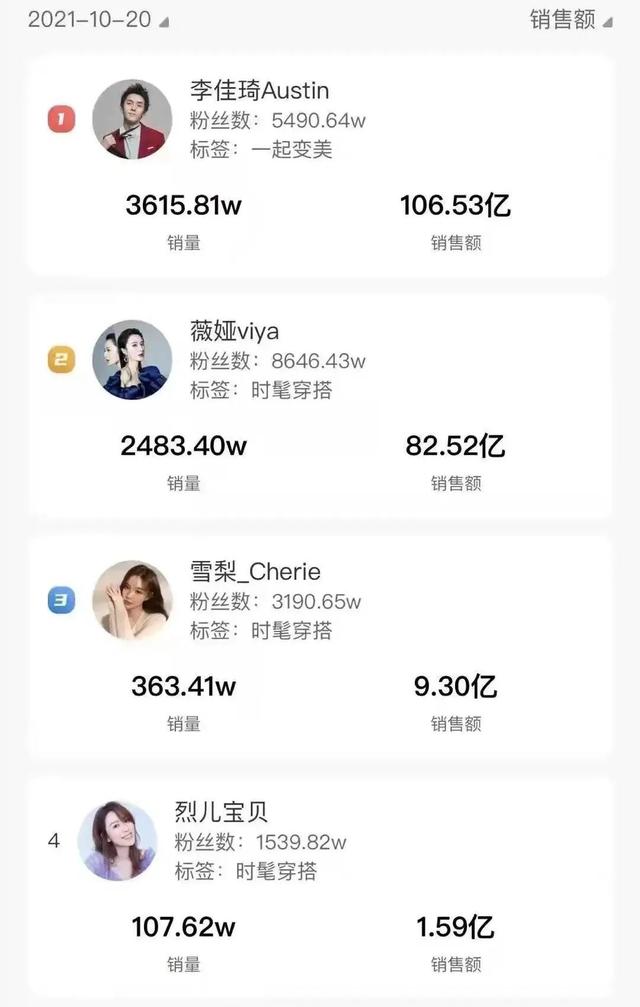

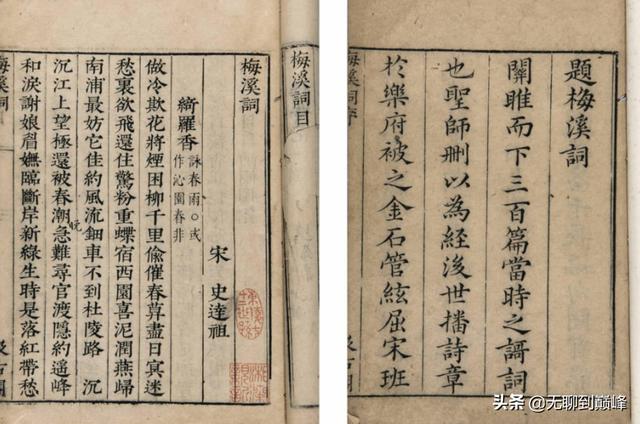

史达祖在词家地位转折的关捩,实是自清代常州词派伊始。在常州之前,尤其是与史达祖同代的词坛名家对于史达祖词是持充分肯定态度:南宋姜夔《梅溪词·序》称其词是:“梅溪词奇秀清逸,有李长吉之韵,盖能融情于一家,会句意于两得”;张镃《题梅溪词》则云:“端可以分镳清真、平睨方回。而纷纷三变行辈,几不足比数”,虽然张、姜二评是因为题、序之故,是却有褒扬过甚的地方,但并取后来张炎《词源》之所谓:“格调不侔,句法挺异,俱能特立清新之意,删削靡曼之词,自成一家,各名于世”;又“宋人多以姜、史并称”之说,足见史达祖词学技艺之高蹈,然一入清代常州,词体要以“比兴”为尊,史达祖因其“堂吏”的身份,为常州诸公所捐弃,甚至于在此后的词学史上,史达祖之地位便再无擢升之日,而本文之所意,便是浅论个中因由,略以正其名,即名教旨意下“非君子”的梅溪词,实是词家咏物技法之冠。

张炎《词源》称史达祖的《梅溪词》在咏物、节序二题上造诣最高,其评史达祖咏物词是云:“所咏了然在目,且不留滞于物”,且张炎是讲史达祖词与姜夔词同举-----------按姜夔在张炎心中的地位,史达祖能与其同席列位,已经足证史达祖咏物词的高度了。

笔者在论南北宋咏物词:“侔色揣称”到“因寄所托”的发展与词体擢升一文中曾提到了两宋咏物词的嬗变过程,北宋时期,咏物词讲究的是“惟妙惟肖”,但转过南宋的咏物,尤其是南宋季的咏物词,却因为有“故国哀思”的寄托,所以显得“思想境界更高”,故而,仅是以文学性、技巧性的咏物词,两宋之间,确当以史达祖为冕冠-------------这种技巧体现在哪呢?一曰炼字,一曰句法。

高观国《竹屋痴语》,高、史并称于世

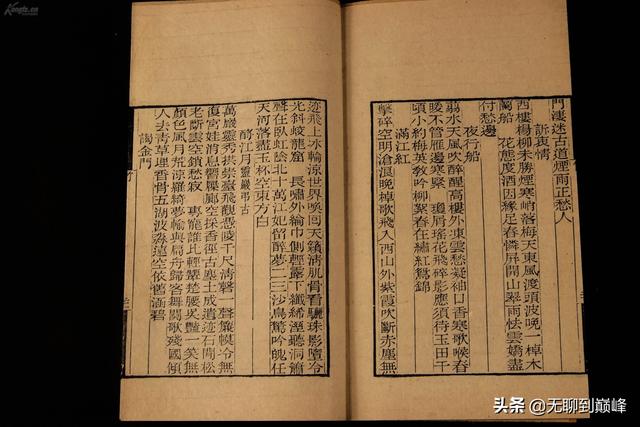

陈造《竹屋痴语序》云:“高竹屋与史梅溪,皆周、秦之词,所作要是不经人道语。其妙处,少游、美成亦未及也”;陈造所谓的“皆周、秦之词”,确切的来说,就是集中在对诗家句法的脱化(周)与赋笔的运用(秦),沈义父举周词句法便提到了此点,其云“往往自唐宋诸贤诗句中来,而不用经史中生硬字面,此所以为冠绝也”(《乐府指迷》),诗句之所以“不生硬”,是因体裁的限制,尤其以律诗为例,律诗共四句八联,体制变化不足,但在四句中要起跌宕顿挫,很重要的一点就是在于句式的灵活变化。若求诸于词作,史达祖咏燕词《双双燕》最宜师范,其词如下:

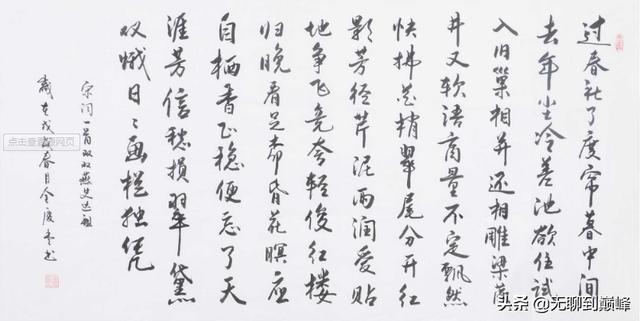

过春社了,度帘幕中间,去年尘冷。差池欲住,试入旧巢相并。还相雕梁藻井,又软语商量不定。飘然快拂花梢,翠尾分开红影。●芳径,芹泥雨润,爱贴地争飞,竞夸轻俊。红楼归晚,看足柳昏花暝。应自栖香正稳,便忘了、天涯芳信。愁损翠黛双蛾,日日画阑独凭。《双双燕》史达祖

《双双燕》这个词牌句法参差,有三五敦促,又间有四六对句,是非常考校句法功力的,史达祖此词上片多用赋笔,但收尾“飘然快拂花梢,翠尾分开红影”一句,却能通过对画面颜色的构建,以及意象特性的捕捉,已是工极而近自然了;下片“看足柳昏花暝”则用诗家句法,过通感而双关,“看足”上续“归晚”,“昏”、“暝”取措雅丽,凡此种种,句法之变化,字词之贴练,意象之触感,足可当两宋咏物技法之巅峰。故黄苏《蓼园词选》称此词是“词旨倩丽,句句慰贴,匠心独造,不愧清新之目”;王士祯《花草蒙拾》更是说“咏物至此,人巧极天工错矣”。

宋人之于史达祖词的评价都是非常高的,且元、明二代也不曾低过多少。元人陆辅之《词旨》全移张炎之评,以其句法为高;明代则因为审美的趋向使然,重小令而轻长调慢词,重“词辞”而轻“章法”,但即便如此,有明一代对于史达祖的评价亦在褒扬之内。明王世贞论词讲究的是“神韵天然”,但与史达祖却说出“虽神韵天然处或减,要自令人有观止之叹”这种评价,尤其想见其“工稳”处,杨慎也称其词是:“语精字炼,岂易 及耶”,其《词品》云:

春雪词云: 行天入镜,都做出、轻松纤软。寒炉重暖,便放慢春衫针线。 恐凤鞋挑菜归来,万一灞桥相见。 此句尤为姜尧章拈出。轻松纤软,元人小令藉以咏美人足云。又元夕词:〔羞醉玉, 少年丰度。怀艳雪,旧家伴侣。〕醉玉生春出兰畹词,艳雪出韦诗,语精字炼,岂易 及耶。

逮至清代,之于史达祖的评价便发生了非常大的改,且是“盛转到极衰”的过程。清初彭孙遹对于史达祖词的评价直追张镃,在其《金粟词话》中直推史达祖为南宋第一:“南宋词人,如白石、梅溪、竹屋、梦窗、竹山诸家之中,当以史邦卿为第一”,但随着浙西词派之兴盛,史达祖从“南宋第一”变成了姜夔的羽翼(“鄱阳姜夔出,句琢字炼,归于醇雅。于是史达祖、高观国羽翼之”《词综·发凡》)当然,浙西词派,史达祖的“风评”仍算正面,而随着常州诸家的崛起,史达祖之词家地位便陡然直下。

常州词派倡始于张惠言而发扬于周济,以“比兴”、“寄托”为词学理念,是清代也是词史最后、且声势最为浩大的词派,按龙榆生所言,即“词至清代,原已发露无遗;得惠言而其体遂尊,学者竞崇“比兴”,别开涂术,因得重放光明;此常州词派之所以盛极一时,而竟夺浙派之席也”(《中国韵文史》),据此,词家论“比兴”,便是权舆在“名教”与“诗教”之间,是要在词中体现“教化”之功,能与《风》、《雅》同颂的-----------------史达祖依附权相的堂吏出身,在宋史中都被“恨乌及乌”,到了高标“君子”的常州词派,更是有“因人废词”之恨。

常州中业之砥柱周济,便用一“偷”字定史达祖的“词品”,其云:“梅溪才思,可匹竹山。竹山粗俗,梅溪纤巧。粗俗之病易见;纤巧之习难除,颖悟子第,尤易受其熏染。余选梅溪词,多所割爱,盖慎之又慎云。梅溪好用偷字,品格便不高。”又云“梅溪甚有心思,而用笔多涉尖巧,非大方家数,所谓一钩勒即薄者”;"刘熙载《艺概》也遵循着“非大方家数”的评论原则,认为史达祖词“非君子之词”:“然未得为君子之词者,周旨荡而史意贪也”,这种对史达祖“语涉尖巧”的评价大多来源于“词无寄托”(龙瑜生作《韵文史》甚至将其点明是“史词描摹物态,信极工巧;特无甚寄托耳”)且非常偏颇,要知道,其同代张镃的评价与周、刘的评价可谓截然相反--------张评可是称梅溪词是“有瑰奇警迈、清新闲婉之长,而无荡污淫之失”!(《题梅溪词》)

总而言之,若平心而论,史达祖虽不能真与姜夔持平,但仍是要略过宋季四家,且史达祖弥祖清真,下启碧山,是为咏物词之中枢,在词史中仍是“举足轻重”的一家,但随常州词派在名教旨意下的厚诬古人,终使得史达祖推出两宋一流名家的席位当中了。

结言

值得一提的是,在常州词派以及道咸之后的词坛中,对于史达祖的褒扬之音也不算全然消绝,清末邓廷桢认为史达祖的词并非毫无寄托,所谓:“大抵写怨铜驼,寄怀毳幕,非止流连光景,浪作艳歌也”;同样的,陈廷焯也称其是“独怪史梅溪之沉郁顿挫,温厚缠绵,似其人气节文章,可以并传不朽”(《白雨斋词话》)

但可惜的是,清末四家同气连枝,皆为常州嫡传,且彼时《宋四家词选》为当世第一词家选本,其序言影响之大,几已成词学门径之圭臬,被厚诬的词家非但仅有史达祖,还有苏轼----------更可惜的是,苏轼饶是有朱祖谋作《宋词三百首》为新示学人轨范而重振其名,而史达祖却在周、姜、吴三家之下永无擢升时了。

,