根据正史的记载,春秋时代吴国王室和普通百姓并非一个民族,而越国王室和百姓是同一民族。史记-《吴太伯世家》中记载:“季历贤,而有圣子昌,太王欲立季历以及昌,於是太佰、仲雍二人乃饹荆蛮,文身断发,示不可用,以避季历。季历果立,是为王季,而昌为文王。太伯之饹荆蛮,自号句吴。荆蛮义之,从而归之千馀家,立为吴太伯。”(“饹”有逃亡之义)

吴国王室的祖宗太伯是周王室成员,而吴国百姓是“荆蛮”。

《越王句践世家》记载:“越王句践,其先禹之苗裔,而夏后帝少康之庶子也。封於会稽,以奉守禹之祀。文身断发,披草莱而邑焉。”

看起来越国王室和百姓都是夏人后代。

有意思的是,战国另一部可以认为比较靠谱的著作记载吴国百姓“荆蛮”和越国百姓夏人后代,属于同文同种的相同民族。

我们看《吕氏春秋》中《贵直论-知化》一篇。

“吴王夫差将伐齐,子胥曰:‘不可。夫齐之与吴也,习俗不同,言语不通,我得其地不能处,得其民不得使。夫吴之与越也,接土邻境,壤交通属,习俗同,言语通,我得其地能处之,得其民能使之,越於我亦然。夫吴越之势不两立。越之於吴也,譬若心腹之疾也,虽无作,其伤深而在内也。夫齐之於吴也,疥癣之病也,不苦其已也,且其无伤也。今释越而伐齐,譬之犹惧虎而刺猏,虽胜之,其後患未央。’”

看起来战国很多人认为,吴、越是一族两国。

那么史记和《吕氏春秋》究竟谁是对的呢?笔者倾向于认为后者是对的。首先根据史记的记载,吴国百姓是“荆蛮”,看起来和楚国人一个民族,这不符合事实。其次,商周两朝都没有实力派兵远赴江南征服越地,夏朝(如果存在的话)也不太可能,越人是夏人的说法可信度极低。然而,直到三国,从丹阳到福建北部都广泛分布着“山越”,汉族人认为苏南、浙北的土著很相似,至少相差不大,和汉人有不同。

结合历史研究成果,我们假设吴、越两国的普通民众都是百越的一种,他们说的语言都是某一类原始吴越语Proto-Ng Yueq,简称PNY。之所以说一类,是因为他们可能同时使用几种相近的百越语言,但是可以大致通话。

接下来看几段典型的原始吴越语。

首先是在汉代刘向《说苑》中发现的《越人歌》。

滥兮抃草滥,

予昌枑泽、予昌州,

州鍖州焉乎、秦胥胥。

缦予乎昭澶秦逾,

渗惿随河湖。

这是不是看起来像外星语言一样?

这是一个越人向楚国公子子晰表达情感的歌,子晰在船上表示听不懂,立马召来了翻译,翻译成了楚国贵族使用的书面雅言。

今夕何夕兮,搴舟中流。

今日何日兮,得与王子同舟。

蒙羞被好兮,不訾诟耻。

心几烦而不绝兮,得知王子。

山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。

到这我们马上可以知道,原始吴越语这玩意肯定不是汉语,不然能差这么多?幸好近年以来汉语上古音研究有了很多成果,我们可以知道这首歌本来的发音(采用郑张尚芳的成果)。

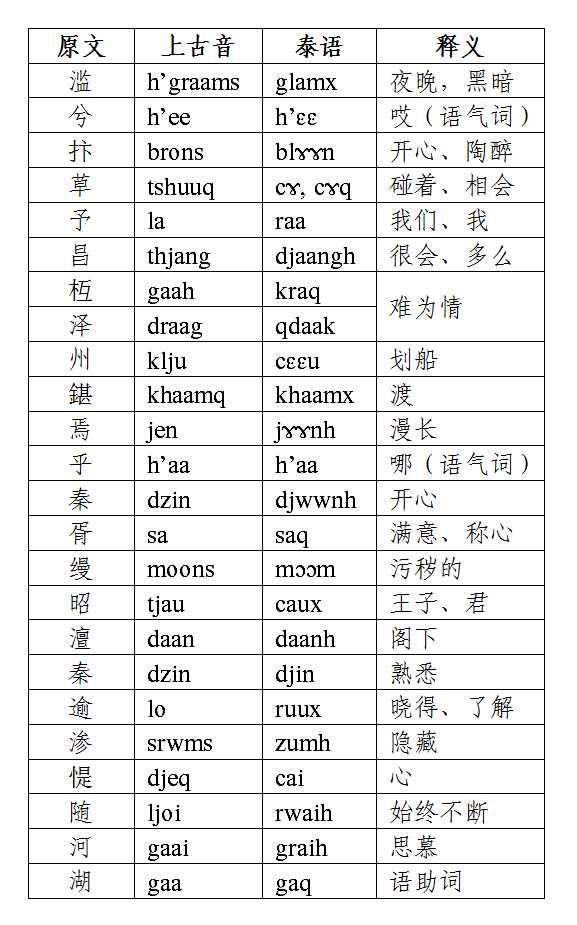

滥h’graams兮h’ee抃brons草tshuuq滥h’graams,

予la昌thjang枑gaah泽draag、予la昌thjang州klju,

州tju鍖khaamq州tju焉jen乎h’aa、秦dzin胥sa胥sa,

缦moons予la乎h’aa昭tjau澶daan秦dzin逾lo,

渗srwms惿djeq随ljoi河gaai湖gaa。

(为便于输入和显示,对音标稍作改写,h’表示/ɦ/,词头和词尾的喉塞音/ʔ/用q表示,元音/ɯ/用w表示。)

中国民族学家认为古越人的语言是侗台语的,郑张用傣语支的泰语试着转译这首歌(以下均引自郑张的论文集)。

根据泰语,我们可以翻译这首诗歌:

“夜啊!欢乐会遇的夜晚!

我多么害羞,我又划船。

慢悠悠的划船渡过,满怀欢喜。

污秽的我啊,尊贵的王子殿下竞蒙相识了。

藏在心底的,是我始终不渝的思念。”

是不是和楚国人的翻译高度吻合?说明中国民族学家的说法是靠谱的。

除了《越人歌》以外,我们还找到了《越绝书》中的勾践《维甲令》(该令全文是以PNY 汉文译文的形式记载的,以下方括号内为原始吴越语)。

维甲,修内矛[赤鸡稽繇],

方舟航[买仪尘],治须虑,

亟怒纷纷,[士击高文],

习之于夷,

宿之于莱,

致之于单。

这回有些麻烦,只有不完整的汉语翻译,我们只知道大意是勾践伐吴之前的战争动员令。只能先转换成上古音,根据上古音比对泰语翻译。具体过程不多说了,看结果。

赤鸡稽繇:修整好枪矛刀剑,对应“修内矛”,“内”通“纳”。

买仪尘:要想抬起头来航行,对应“方舟航”。

士击高文:勇士门坚定的迈步向前。

我们首先把两句原始吴越语翻译结果和汉文原文对照,发现符合,再和其它汉文原文拼起来,整段确实像是战前动员令。

除了大段的原始吴越语材料以外,还可以从至今留存的吴越地名找到一些线索。

姑苏(上古音kaa sngaa)

史记《河渠书》记载,姑苏得名是因为“姑胥之地”,“姑胥”可以认为就是“姑苏”,上文说过“胥”是称心、满意之义,而“姑kaa”是百越常见的发语词。“姑苏”即是称心之地的意思。

余杭(上古音la gaang)

“余”也是百越常见的发语词,而“杭”gaang对应泰语的搁浅gaangx。看来余杭就是舟船登录上岸之地的意思。

同时我们考查吴、越两国的很多国君,尤其是早期的国君,他们的称呼都不像华夏人。

夫差(上古音ba shral)

泰语中,braʔ表示尊称,加在帝王、神佛名前;吴国君主一系列的“夫镡”、“夫差”、“夫㮣”中的“夫”,应该都是表示尊称。

还有“周章”、“周繇”、“寿梦”,第一个音节对应泰语caux,义为君王、王子、主人。

越王勾践,也有多个汉字译名,句践,鸠浅,菼执.....实际上都是吴越语的音译。

到此可以比较肯定的说,古吴越人说的原始吴越语就是一种侗台语。而这种原始吴越语和当时的汉语差距比较大。侗台语本身是否属于汉藏语系目前还不好说,中国学者一般把它称为侗台语族,和汉、藏缅、苗瑶一起归为汉藏语系;而国际上认为,侗台语可以单独成为一个语系。根据一些基因科学上的研究,我们知道侗台和汉都是4000多年前从同一个祖先族群(位于中国西北部)分裂出来的。

春秋晚期距今2000多年,通过上文已经知道,当时的上古汉语和原始吴越语差距比较大。从语言上来说,吴越百姓和汉语人群不是一个族群,双方很难通话,就像今天的汉族人和壮族人、泰国人,但关系相对其它族群而言,不算太远。

至于传说中吴越统治者是来自中原,很有可能他们是华夏人征服江南后留下来统治本地的征服者后裔,在长期与本地吴越人交流后本土化了。

古代汉语人群和原始吴越语人群有多接近?

如果不算侗台,汉藏语系一共分为汉语、藏缅、苗瑶三个语族。汉藏学界一般把侗台也列为汉藏语系下的一个语族。国际上也有把侗台分到南岛语系的做法,或者有人也提出侗台可以独立成为一个语系。

侗台的归类在中国学者中也是有分歧的。有人认为和汉藏不是一个语系,出现高度相似是接触的缘故;有认为侗台语就属于汉藏语系;还有折中的认识,吴安其认为商周时侗台语和汉语就是方言关系(或者很近的兄弟语言),到了战国、秦汉变成了不同语言,春秋正好处在一个说不清的阶段。

无论如何,考虑到古代汉语和侗台语之间的差异比现在小很多,当时的中原汉语人群和古越语人群至少也是兄弟关系。

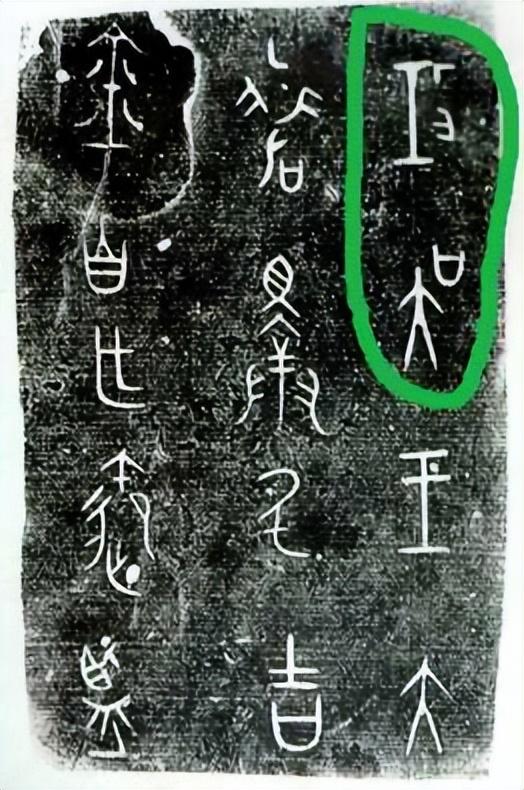

顺带提一下,吴国的国号就不像是汉语名称。因为吴国自称不是“吴”,而是“攻吴”。查询上古音可以知道,“攻吴”的读音是kuung ngwaa。

《攻吴王夫差鉴》中的“攻吴”

kuung ngwaa这种音是没办法连读清楚的,连读起来就是kuungwaa,认为是kuu-ngwaa一点问题也没有。也就是说,“攻”和上文提到的姑苏的“姑”kaa一样,是个古代吴越语的发语词。“攻吴”就是江南吴国越族土著对自己建立的政权的称呼,“吴”不过是中原人的叫法。

作者:殷克夏来源:知乎

,