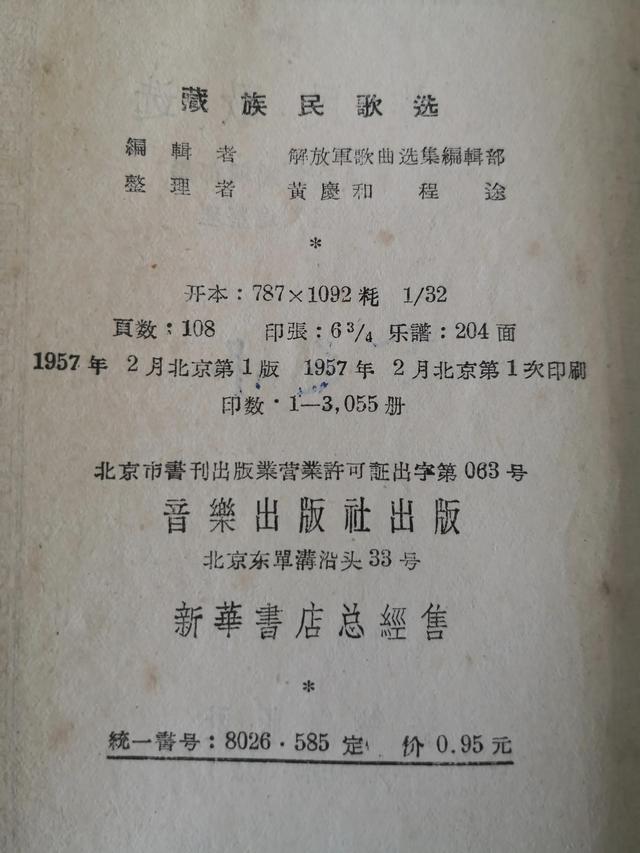

《藏族民歌选》,解放军歌曲选集编辑部编,黄庆和、程途整理,音乐出版社一九五七年北京出版。1957年2月北京第1版第1次印刷,印数3055册,定价0.95元。

编者在编后(程途 黄庆和 1953年12月25日)中讲:这里选编的二百九十九首民歌,是我们1950年至1952年几次赴康藏地区工作时采集的,同时也包括了甘南和滇西北地区所采集的一部分。

民歌选共包括农歌类(巴塘农歌、甘孜农歌),山歌、情歌、酒歌类,歌舞类(锅庄、弦子、甘南歌舞曲、滇西北歌舞曲、踢踏舞曲),戏曲、杂曲类(藏戏、杂曲、清唱及其他)4类,共299首。

一、农歌类介绍:

1、农歌—康藏地区的主要农产是青稞麦;藏胞在农作当中,从耕作开始,直到收割,歌声是不断的。最突出的就是打青稞,藏语叫“乃东”。

2、打夯—藏语叫“救社”,系在建筑时所唱,尤以再修建房舍时唱的最多。

3、搬运歌—在康定、理塘等地,有很多专业搬运工人,且多为妇女,在搬茶、背粮食、背石头、背泥巴时,成群结队的唱着歌。其他还有吹火歌、打皮子等,都是结合了具体的劳动而产生的。

二、山歌、情歌、酒歌类介绍:

1、山歌—藏语叫“噜”,凡在游牧、行旅、打猎、采樵、拾粪、除草时,山歌是他们精神上唯一食粮,工作中不可少之伴侣。一般节奏较自由,滑音较多。普通都是两句,实际只有一句,仅在终结处有所变化。

2、我们把一般情歌与“打箍箍掛”穿插的编在一起,实际上藏语统称为“果目”。“打箍箍掛”是藏族妇女中最流行的一种游戏。

3、酒歌—是在吃酒、敬酒或劝酒时唱的,有些有舞蹈,唱毕将酒敬献给客人,这是最尊重的礼节,客人必须喝。

三、歌舞类介绍:

1、锅庄—藏语叫“卓”,一般译为“锅庄”或“歌装”,是种集团歌舞。但“卓”的含义为吉祥,决无“锅庄”“歌装”之意。跳这种舞,不用乐器伴奏,只有歌唱舞蹈。因常在厨房中,围绕锅灶举行,故称“锅庄”。又藏语将客栈称之为“锅庄”,各地旅客,来往住此,茶余酒后跳起舞来。另外在跳“卓”的时候,衣服要穿的讲究些,所以叫“歌装”也有其一定道理。

2、弦子—藏语叫“谐”,跳弦子叫“谐锵”,即手舞足蹈演唱之意。这是康藏一种极普遍的舞蹈,跳时由一人手执胡琴领头,众后随,边拉边唱边舞。

3、踢踏舞—藏语叫“雪若”,这种舞蹈在风格、趣致上均很特殊,其舞步注重于足,手臂随足部动作稍动。据传此舞源出拉萨寺庙,喇嘛所创作,也有人说是从尼泊尔传入的。

四、藏戏、杂曲类介绍:

1、藏戏—藏语叫“也乃锵”,它与川戏有相似之处:即一人唱众人帮腔。演出多在平壩上,四面观众,伴奏仅用大鼓大钹(一人兼打),歌唱、音乐、舞蹈并重。有些角色带有平面面具,不画脸谱。剧本多采用经典上或历史上的故事,加以改编而成。

2、清唱—也有人称之为老弦子,系在一般聚会中坐着唱的,曲调优美、舒畅,多用胡琴、三弦伴奏,一般弦子词均可填入。据说这种东西几乎失传,在巴塘仅有一位六十多岁的老太婆会唱,年轻人都不会。

3、杂曲—本属弦子的一种,但不同的是:凡弦子词,可以填入任何一首弦子曲调,杂曲则不然,它每首曲调都各有专词。其它尚有一些季节歌,如圆根会,送鬼,腊八时唱的歌,划龙船……等。还有各地不同的乞丐歌。

(陈婷 刘哲)

,