【原文】澄问:“有人夜怕鬼者,奈何?”先生曰:“只是平日不能‘集义’[1],而心有所慊,故怕。若素行合于神明,何怕之有?”子莘[2]曰:“正直之鬼不须怕,恐邪鬼不管人善恶,故未免怕。”先生曰:“岂有邪鬼能迷正人乎?只此一怕,即是心邪!故有迷之者,非鬼迷也,心自迷耳。如人好色,即是色鬼迷;好货,即是货鬼迷;怒所不当怒,是怒鬼迷;惧所不当惧,是惧鬼迷也。”

【注释】[ 1 ]集义 :意思是经常积累善心善行 。语出 《孟子 ·公孙丑上 》 : “其为气也 ,至大至刚 ,以直养而无害 ,则塞于天地之间 。其为气也 ,配义与道 ;无是 ,馁也 。是集义所生者 ,非义袭而取之也 。行有不慊于心 ,则馁矣 。 ”这是孟子解释浩然正气特征的一段话 :作为一种气节,至为盛大,至为刚烈,以正义培养则无害,充塞天地之间。作为一种元气,配合义与道。(浩然之气)没有这些(义与道),就会萎缩。是聚集道义而产生,不是偶然地做出合乎义的举动就可假借的。行为有愧于心,气势就萎缩了。

[ 2 ]子莘 :马明衡 ,字子莘 ,福建莆田人 ,官至御史 ,王阳明最早的福建弟子 。

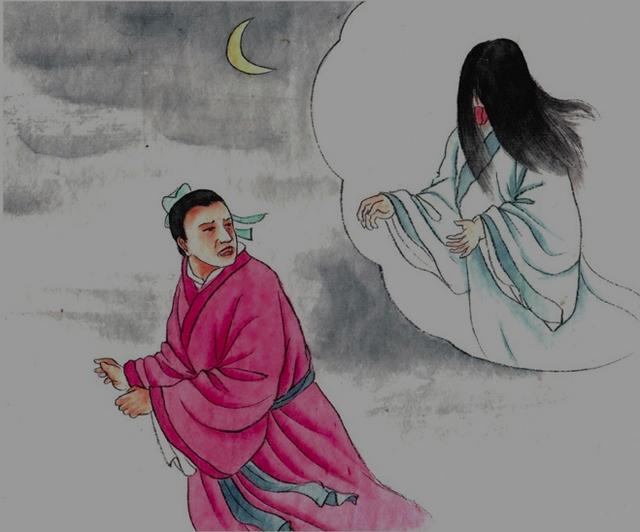

【讲谈】读到这里,陆澄忽然一转,变成异峰突起 ,插进一个先秦儒家从来回避不肯讲的“怪力乱神”问题: “有人夜里怕鬼 ,怎么办 ? ”

王阳明回答:“只因为平时不能集义,心中有所愧疚,才会怕鬼。如果平日里做事都能合乎神明的意志,那又有什么好怕的?”

这里谈到的“集义”,就是平日做事合乎道义,通俗地说是行德积善,核心是孟子所说的“善养吾浩然之气”。

先说说,什么是浩然正气。气,本来就充实于天地之间,也充盈于身体之内,这是一种浩然之气。浩然,是盛大流行的样子。孟子给公孙丑讲解:“这浩然之气啊,是至大至刚!”朱熹注解说:至大,是无可限量;至刚,是不可屈挠。

再者,何为正气?孟子所说,“其为气也,配义与道”。浩然之气,必须和道与义相配合,互相帮助,义所当为的,道所当行的,勇决行事,无所疑惧。气因道义而发愤,道义因气而赞成,如果没有浩然之气,虽然一时的所作所为也可能是出于道义,但正气不足,难免有所疑惧,就不足以有所作为了。

浩然正气要靠养,即持久不懈的努力地修养和锻烁,“以直(正义)养而无害”。如何“直养”?孟子说“必有事焉, 而勿止, 心勿忘, 勿助长。”即要持久不懈地以正义 (直道) 来培养正气, 要专一修养,不能心浮气躁;要持之以恒,不能一曝十寒, 急于求成。所以,这浩然正气,也是磊落光明之气。

人稟气而生为人。由于我们不懂得养气,再加上自己后天发展中气被私欲污染了,结果就气馁了,气虚了,气浊了。而孟子善于养浩然正气,让自己的气始终充盈,这是多么可贵啊!浩然之气,是有道义相配,所以对天下之事,无所畏惧,能当大任而不动心。心不动如山,而身体里充盈着浩然之气,一切了然,无所疑惑,我心光明,无所畏惧,这就是王阳明心学的“致良知”,良心、良知、良能。王阳明认为,集义就是做每一件事都应符合良知的要求,这样才龍使心中的浩然之气壮大起来,哪里还会怕鬼呢?

旁边另一个学生子莘又问:“那正直的鬼,不害好人,我们不怕。但是万一有那恶鬼,他不管好人坏人都要害,还是不免害怕啊”

阳明先生说:“哪里有邪恶之鬼能迷正直之人的?有怕的心理,就是此人心术不正的表现,是人的心把自己迷惑了,而并非是鬼迷惑了人。就像人好色,便是色鬼迷;贪财,就是贪财鬼迷;不应当发怒的地方发怒了,就是被怒鬼迷;害怕不该怕的,就是被怕鬼迷。”

总之,浩然正气被污染了,人的心雾霾了,才会迷乱害怕。

,