#带你乐享河北##这么近那么美周末游河北##河北文旅看图识景#

“燕晋分疆处,雄关控上游。”清代严遂成这首五言律诗,清晰的告知了我们龙泉关的所在地。燕晋疆界的龙泉关,距今也已经过去了四百多年。

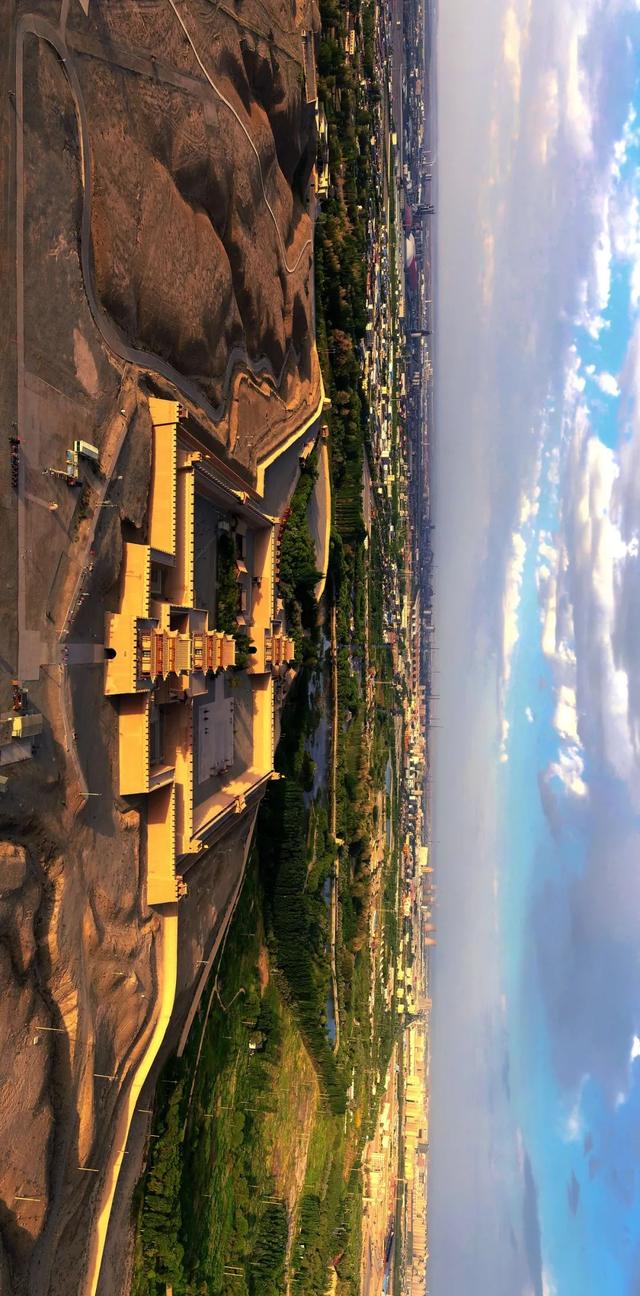

“万里长城龙泉关”位于位于保定市阜平县西部的龙泉乡,距县城约35公里的太行山一出口。东临阜平县城,西界五台山,北近平型关。春秋战国时期就是冀晋咽喉要道,明、清时龙泉关是北京去往山西的必经之路。

详谈龙泉关之前,我们先来了解一下阜平县内的长城。县域内长城由山西省灵丘县的下关村向南入境,至吴王口村分为两线:西线,经长城岭、下庄乡进灵寿县李家沟村,入平山县界;东线,经段庄、七里沟等村,进入山西省灵丘县谢子坪村,然后与涞源县长城连接。

明长城在阜平境内 120 公里,为万历元年(公元 1569 年)至万历四年(公元 1573 年)修建。作为明朝内长城的重要一段,长城城墙下部以条石做根基,上部包大块柴烧青砖,石灰固缝,墙内装土石城墙上筑有敌楼、战台、烽火台等,规格十分严谨。

为了防范北方鞑靼、兀良哈、瓦剌等部的侵扰,阜平境内设置了敌楼 10 座,其中龙泉关 1 座、长城岭上 2 座、南辛庄 2 座、吴王口2 座、邓家庄 2 座、七里沟 1 座;烽火台共有8 处,其中岔河村一带 5 处、下庄 1 处、黑崖沟 2 处;战台共有 8 座,其中龙泉关 1 座、上堡 2 座。阜平明长城总体以山为墙,就山势高低与险坦决定城墙高厚。

作为明清内长城,龙泉关东瞰阜平,西扼五台,南连申塘关,与山西固关、娘子关一起构成畿西屏障。同时,它又北应茨沟营,直上近山西繁峙平型关,转东经吴王口连倒马关、紫荆关,三者又互为声援。龙泉关设有上下两关,相距二十里。下关为明英宗正统二年(公元 1437 年)建,明景帝景泰二年(公元 1451 年)又于其西北建上关。其西为长城岭。关之南北,沿山曲折,各数百里,有隘口六十余处。

回望历史,龙泉关是守护京畿重地的最后一道天险。明代江西庐山五乳峰僧德清在赴五台山时路过龙泉关,见此万里雄关一片苍凉荒芜,颇生感慨,写下一首五言律诗,概括了这座关隘的形势风光。

策杖烟霞外,重关虎豹林。路当崎曲险,山入寒垣深。惨淡黄云色,萧条落日阴。边笳如怨客,呜呜岭头吟。清朝诗人、阜平知县严遂成也挥笔写下“夜来风不止,严鼓出谯楼”的名句。站在龙泉关前,不禁让人心生感叹:好一座沧桑肃穆的边陲雄关。

边陲重镇的烟火气

出冀入晋,朝拜五台;离晋觐京,经商路过,龙泉关是必经之地,也是必留必住之地。因为,过了龙泉关必须爬山。唐朝唤大腹岭也好,明清叫长城岭也罢,山高路远,行程漫长。两省间的大岭距此仅有十公里,其间村落稀少,人迹罕至。旅人至此,早已人困马乏,在此歇脚住宿,打尖充饥十分必要。

当年的龙泉关,也曾是冀西深山的一座大城镇。城内人流如织,商业发达,两地不同的商品,花色繁多,琳琅满目。娱乐场所包括戏楼、烟馆、青楼、赌场一应俱全。

往来的商户乏了,便可在戏楼台下,烫一壶甘冽的枣酒,摆一两碟盐水花生,在清澈的月光下,听一出晋剧大戏,卸去一身的疲惫。要不,汲水龙泉,煮茶客栈,夜幕低垂,经声佛号隐约而起,一人独酌或两三个天涯客共饮。在人生种种关口中,独品此关滋味。因此,在中国著名的关隘中,龙泉关肯定是一处名关,有着浓浓的人间烟火味道,与山海关、嘉峪关等荒凉而单纯的军事关口有着很大的不同。

明崇祯六年(公元 1633 年),著名旅行家徐霞客从北京远道而来,经阜平王快、县城、龙泉关,到五台山一游。在《游五台山日记》中,徐霞客写道:“从阜平西南过石梁,西北诸峰复嵱嵷上下众多起……逾鞍子岭。岭上四眺,北坞颇开,东北、西北,高峰对峙,俱如仙掌插天,惟直北一隙少杀收束。复有远山横其外,即龙泉关也……”他在前往龙泉关途中,所见奇秀险峻诸峰,即为龙泉关所在的冀西莽莽太行。

吹着徐霞客吹过的风,赏着徐霞客赏过的胜景,也算是与他在错位时空里重逢,重逢在有着近 600 年历史的全国乡村旅游重点镇龙泉关。群峰雄姿依旧,徐霞客游记之述备矣。历史阔步向前,行走在龙泉关,一代人有一代人的新体验。

民间流传故事多

作为防御关外少数民族入侵所建设的军事设施,龙泉关留下了数代帝王的故事,也见证了此地发生的诸多战事。

相传清朝康熙帝在去山西巡视的路上,途经龙泉关一带时,在招提寺看见一座峥嵘突兀的山峰迎面矗立,显得特别高大。康熙便吩咐左右:射箭超过山顶的奖银五十两。然而众人所射的箭,到半山腰就飘飘落下。康熙亲自引弓连发三箭,“皆逾峰巅”,从此这座山就叫“三箭山”,悬崖中部刻有“三箭山”三个大字。清乾隆时期,直隶总督方观承在此立下石碑纪念此事,乾隆皇帝还亲自撰写了碑文。这块石碑目前存于招提寺的墙壁上,字迹清晰可见。

相比于有乾隆皇帝和直隶总督方观承“碑书”的“三箭山传说”,另外一则康熙帝微服过龙泉关的故事,则更有乡土气息。相传康熙帝(一说为清光绪帝)微服过龙泉关时,守关士兵令其下驴检查。书童道:“这是当今天子。”士兵道:“就是康熙皇帝从此过,也得检查后放行。”康熙非常赞赏士兵的负责精神,便将原本为五品的守将官职提升为四品,并享有进京面君的特权。

清康熙四十一年,后来成为雍正皇帝的皇子胤禛随其父康熙帝去五台山礼佛,路过龙泉关时曾留下了诗作《恭谒五台过龙泉关偶题》:隔断红尘另一天,慈云常护此山巅。雄关不阻骖鸾客,胜地偏多应迹贤。兵象销时崇佛像,烽烟靖始扬炉烟。治平功效无生力,赢得村翁自在眠。

由于龙泉关素为冀晋咽喉要道,地理位置十分重要,自古以来便是兵家必争之地。龙泉关周边先后发生过不少战事。宋朝时,虽尚未建有龙泉关,便有杨六郎(杨延昭)在此与辽国交战。清朝顺治年间,农民起义军曾攻破龙泉关,攻陷阜平城。

1900 年,八国联军攻破北京。1901年1月,八国联军中的德国军队从定州出发,向龙泉关进攻,意欲由此攻入山西。龙泉关都司秀昆率部组织乡民,顽强抵抗前来进犯的德国军队,给予德军一定的打击。但制度腐朽、装备落后的清军,不是装备精良的德国军队的对手。侵略军最终攻破龙泉关。秀昆率残部退往山西境内,最终在五台山苏子坡全军覆没。

从明朝走来的古长城

横亘在晋冀要塞,峰岭之巅

现早已完成守卫疆土的职责

彻底留给了自然与时间

静默着,苍老着

可只要有人拜访

那坚硕的砖石、空洞的城门、舞动的草木

便似在风中慢条斯理地讲述那遥远的过往

,