早在西周以前,中国粮食品种以黍、稷为主,其他粮食品种不占主要地位。

春秋战国时期,开始出现了五谷的概念,表明当时粮食作物的品种初步有了定型,主要粮食品种有:粟、菽、黍、稻、小麦、大麦、麻七种。

秦汉时期粮食结构有所变化,主要粮食品种有:粟、稻、小麦、大麦、大黍、粱、大豆。东汉魏晋南北朝粮食品種的顺序是:谷、黍、粱、大豆、小豆、大麻、大麦、小麦、水稻、早稻。这一时期由于石磨的推广,可以把麦子磨成面粉,这一饮食史上的技术进步,也促进了小麦生产的发展。

早期中华民族的文化发源是分散的,各地都有,非常丰富。有的互通,有的不互通,有的失传了,有的继承下来了,有的通化了,有的主动靠拢了,有的被通化了。最后汇聚起来。现在继承的是华夏族(后称汉族)为中心的黄河流域发展的文化。

秦朝时候,法律规定了牛是耕地用的,不能吃,牛瘦了都要惩罚牛的主人。酿酒浪费粮食。在古代,很多时候,敢进饭馆点半斤牛肉一斤酒,那这个人真是敢杀人放火的主儿。

汉朝时人们所吃的米饭跟现在也有所不同,是用小麦、小米和稻米混合蒸成的米饭,里面还会加入食盐、蔬菜和肉蛋等。据说不同阶层的人每日吃饭次数也是不同的,普通人一天两顿,贵族三顿,而皇帝则可以吃四顿。普通老百姓相同,一天只吃两顿饭。

建安五年官渡之战,就是公元200年,张仲景写出了《伤寒杂病论》,由浅到深分析了寒对人体的一部无伤害,用实验的办法,系统性的分析了从受含到发热的渗入,脾胃的影响,肝肾整个过程。伤寒论的序里面,张仲景说,他们家族300多口,2/3死于伤寒。他们家也并不是老百姓,也是当官的家庭。可见,老百姓有多惨。

《三曹诗选》里面记载了曹操,曹丕,曹植三父子写的诗,曹丕从小跟着父亲打仗,亲眼见过老百姓有多惨?曹植呢就有点富二代的意思,写的诗比较飘,曹丕的诗是杜甫那种风格的,比较忧国忧民,曹操重在建功立业的表现。魏晋时期是中国诗歌从诗经转向唐诗的过渡过程,曹丕是第一个写五言诗的人,有专业的文学专著,文学上是很高的,只不过当时推崇曹植的华丽风格又飘又高,但是不够朴实,不够现实,不贴近老百姓,是一种贵族式的。从这些诗里面可以看到,当时老百姓是什么穿什么,过什么样的生活。

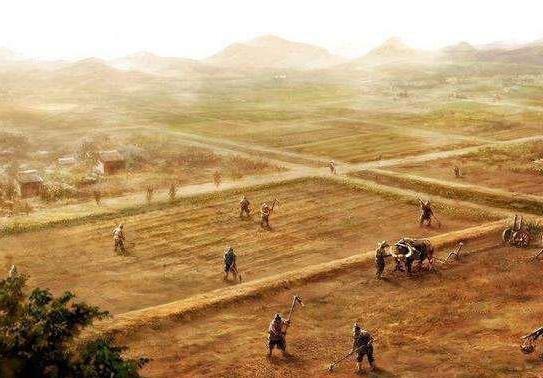

曹操出来屯田,就像新疆生产建设兵团一样,军队平时种地,战争时打仗,老百姓有多高兴。曹操在河南屯佃,老百姓吃粮食。袁绍在河北穷奢极欲,士兵饿了,吃桑椹。袁术在淮南穷奢极欲,士兵到河里捞河蚌吃。曹魏500万人口,蜀汉100万人口。孙权可能有300万。也有的说,魏国境内约有1300万人,东吴应该当时有人口550万,蜀国灭亡时大约有400万。如果十个人养一个兵,那么,曹魏最多可以出50万兵,蜀汉最多可以出十万兵。如果当时有袁隆平这样的人增加粮食产量,诸葛亮北伐可能就成功了。国家之间的战争在小说上写得如此恢宏,但是穿越到那个时代,面临的是吃什么的问题,这些小问题才是国家实力的体现。

曹魏代汉,司马代魏,西晋八王之乱二世而亡,衣冠南渡,建立东晋,北方五胡乱华,五胡十六国一片混战,最终,北魏拓跋氏统一北方成为北魏,此时,少数民族与汉族大混血。AB血型的人,O型是在森林里住采果子狩猎之类的东西吃的人,具有最原始的开放性和包容性。A型大约是种地为生的人形成的血型,素食主义者。B型是游牧民族寒冷地区,经常吃肉的人形成的血型,AB血型就是农耕与游牧通婚形成的血型,有多面和复杂的特征。所以O型血最久远,能适应其他血型。AB血型出现的最晚,适应性差性格习性多面。北魏持续了148年,主张胡汉通婚,积极推广胡人取汉姓,汉人取胡姓,主张儒释道相互混合。此时的南方,经历了东晋,宋齐梁陈。北魏最后分裂为东西魏,再演化为北齐和北周,北周的大臣杨坚篡权,灭掉北齐和南方统一全国,然后被自家亲戚篡权建立唐朝。所以唐朝时候少数民族吃的东西大量传进中原,相互融合。老百姓的温饱有保障吗?

唐朝时候武则天在政权过程中杀了很多官,但是对老百姓很好,一直在继承唐太宗的政策。执政50年,老百姓并不太在乎皇帝姓李还是姓武。老百姓过的好不好,可以从唐诗来看。初唐、盛唐、中唐、晚唐,诗人们不同的风格,不同的经历,可以从侧面看出社会的由穷到富,由富到乱,由乱到穷。

杜甫的诗《忆惜》:

初创时期:“忆昔先皇巡朔方,千乘万骑入咸阳。阴山骄子汗血马,长驱东胡胡走藏。邺城反覆不足怪,关中小儿坏纪纲。张后不乐上为忙,至今今上犹拨乱。劳身焦思补四方,我昔近侍叨奉引。出兵整肃不可当,为留猛士守未央。致使岐雍防西羌,犬戎直来坐御床。百官跣足随天王,愿见北地傅介子。老儒不用尚书郎。”

全盛时期:“忆昔开元全盛日。小邑犹藏万家室,稻米流脂粟米白。公私仓廪俱丰实,九州道路无豺虎。远行不劳吉日出,齐纨鲁缟车班班。男耕女桑不相失,宫中圣人奏云门。天下朋友皆胶漆,百余年间未灾变。叔孙礼乐萧何律,岂闻一绢直万钱。”

后来就是:“有田种谷今流血,洛阳宫殿烧焚尽。宗庙新除狐兔穴,伤心不忍问耆旧。复恐初从乱离说,小臣鲁钝无所能。朝廷记识蒙禄秩,周宣中兴望我皇。洒血江汉身衰疾。”

唐朝末期,军阀混战,黄巢起义,有一个朱温投降朝廷,改叫朱全忠,灭掉唐朝建立后梁,接下来就是后梁、后唐、后晋、后汉、后周,然后赵匡胤篡权后,周建立北宋。由于后晋的石敬塘为了获取北方少数民族的支持,把北京一带军事要点送给他们,导致少数民族可以直面中原,是后来北宋一直打不过少数民族的直接原因。宋朝用商业思维来考虑问题,无论老百姓还是官员,都以经商为荣,商品经济非常繁荣,连国家主权都想用商业思维解决 ,导致一系列的问题。靖康之后,北宋灭亡建立南宋。北方地区被金政权所占,此时出现金元四大家,从他们的医案里面可以看到,当时老百姓过得什么样的生活。金元四大家里的李东垣,主张温补,他的用药都是考虑当时病人常年缺吃少穿,营养不足,所以他主张温补。富的时候会有富的病,穷的时候也会有穷的病。、

北宋联合金国灭掉辽国,然后被金国所灭,成立南宋,然后联合蒙古队付金国,结果蒙古灭掉西夏和金国,此时,山东威海有个昆嵛山(被误传为昆仑山),是道教全真派的祖庭,王重阳全真七子就在这里,金庸小说里写的那个奸污小龙女的,其实是全真教的掌门,而且非常有作为,金庸把道教的一位祖师爷给抹黑了,是他的失误,后来改小说的时候又给改成别的名字了。蒙古兵灭掉金国的时候,全真教直接投降给了元朝,此时,整个山东也直接投降了,因为大家都恨金国,不可能帮着金国去打元朝的。电视剧里总是出现蒙古皇帝派人来收付全真教,全真教坚决不接受,非要打架。此时,他们的政府是金国政府,所以全真教的选择应该是接受蒙古,灭掉金国为北宋报仇,然后,派高水平的道士去说服蒙古的皇帝少杀人,以金国为戒。此时就发生了丘处机西游的故事,到西方去找到蒙古皇帝,说服蒙古皇帝少杀人。在全真教的文献资料里面可以看到,他们是如何帮助老百姓的?当时老百姓过的什么样的生活在其中,也可以看到。

据马未都说,是从南宋开始,中国人才一天吃三顿饭的,以前吃饭的时间跟现在不一样,晚上这顿饭可吃可不吃,而且古代盐也贵,有时候有盐吃,有时候没有盐吃。像辣椒这种东西,明朝才有,也是因为盐贵拿辣椒顶替,才能吃下去。做饭用的料也比较清淡,简单粗暴。古代人也没有那么多肉吃,粗粮野菜也没有那么多细粮。

南宋的时候,棉花还没有普及,局部地区有棉花,织的也是粗布,比麻布质量还差,当官的家庭穿,穷的也要穿差的丝绸,例如绢。冬天的棉衣用的不是棉花,用的是其他植物上的毛,例如芦苇,柳絮棉。棉花被称为木棉,以前都是丝棉。电视剧古代人穿的那样衣服是贵族家庭穿的,穷的都要穿麻布,即使是织丝绸的老百姓,也穿不上丝绸,结婚过年之类的送大礼会送丝绸。宋代还有用纸做的棉衣,用来挡风的,虽然冬天很冷,但是只能挡住风冻不死。元代的时候,大规模推广棉花,到了明朝,穿上了棉衣,人口大幅增加。

明代很多外来食材,番茄、辣椒、南瓜、地瓜(甘薯)、玉米、大蒜传入中国。在烹饪技术有了很大的进步,烧、蒸、煮、煎、烤、卤、摊、炸、爆、炒、炙等。民间的美食更加丰富多彩。

图片来自网络

,