《郑风·褰裳》 子惠思我,褰裳涉溱,下面我们就来聊聊关于粤语口语的来由?接下来我们就一起去了解一下吧!

粤语口语的来由

《郑风·褰裳》

子惠思我,褰裳涉溱。

子不我思,岂无他人?

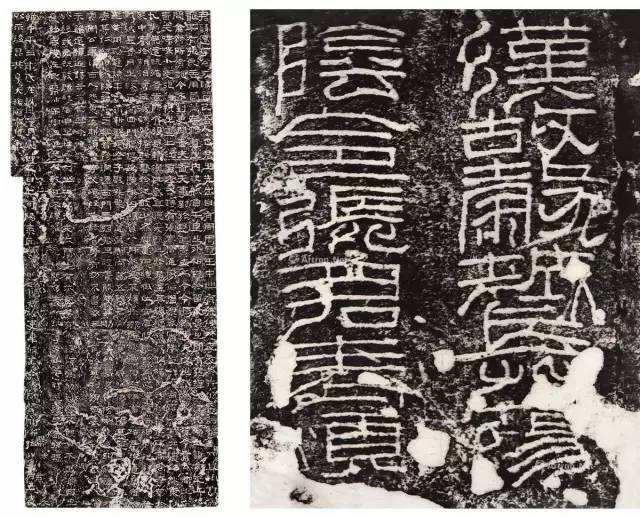

粤语“褰”或读如[tʰin2],“褰裳”即系把裙子掀起。古人没有内裤,而裙子是唯一遮蔽私处的东西,所以掀起裙子具有强烈的性意味。俗“褰”或与“蹇”、“骞”、“謇”等字同源。“蹇”读音[tin4],意类“蹬”、“跛”,跛者走路一挺一挺(一蹬一蹬)的,因此“蹇”有向上翘起或吃力地向上蹬的意思。《战国策•秦策》云:“以当诸侯,譬若驰韩卢而逐蹇兔也。”“蹇兔”即跛兔是也。《史记•晋世家》曰:“齐顷公母从楼上观而笑之。所以然者,郤克偻,而鲁使蹇,卫使眇,故齐亦令人如之以导客。”“蹇”言其跛也。“蹇”者硬蹬(撑),故引申亦可谓坚、硬。《吕氏春秋••别类》云:“漆淖水淖,合两淖则为蹇。”粤讴《解心事》:“苦海茫茫,多半是命蹇。”皆为此意。粤俗有语“N蹇”,古籍作“偃蹇”、“淹蹇”,本意亦硬撑,引申可谓勉强。《左传•哀公六年》云:“彼皆偃蹇,将弃子之命。”《红楼梦》第一回:“自前岁来此,又淹蹇住了,暂寄庙中安身。”“骞”之本义或与“蹇”同,专指马。“謇”(口吃)指说话有如嘴里有东西顶(挺)着导致不流利,亦或指说话如跛者走路一蹶一蹶的。由于“褰”有翘起之义,所以可表“掀”、“撩”之意。人读“褰”为“攐”亦可。《说文》:“攐,抠衣也。”

注音用宽式国际音标,声调用数码表示,近汉语拼音之四声。

,