蒲松龄(1640-1715)字留仙,一字剑臣,号柳泉居士,世称聊斋先生。明崇祯十三年(1640)生于淄川县(今山东淄博)。蒲氏虽非名门大族,却世代多读书人。父亲蒲槃,自幼习举子业,乡里称博学洽闻,但科举失意,遂弃儒经商,积二十馀年,赢得家资颇丰实。待经过明清易代之际的战乱,年纪渐老,无心经营,加以子女较多,食指日繁,家道便衰落下来。他无力延师,便亲自教子读书,将科举功名的希望寄托在儿子们身上。

蒲松龄

蒲松龄兄弟4人,惟他勤于攻读,文思敏捷,19岁初应童子试,便以县、府、道三试第一进学,受到当时做山东学道的文学家施闰章的奖誉,“名藉藉诸生间”(乾隆《淄川县志》卷六《人物志》)。此后却屡应乡试不中。他在科举道路上挣扎了大半生,直到年逾古稀,方才援例取得了个岁贡生的科名,不数年也就与世长辞了。

蒲松龄一生位卑家贫。他25岁前后与兄弟分居,只分得几亩薄田和三间老屋。他志在博得一第,锐意攻读、常与同学研讨时艺,联吟唱酬,无暇顾及家计,子女接连出生,生活便陷人艰窘。31岁时,曾应聘南游做幕僚,在做江苏宝应县令的同乡孙蕙衙门里帮办文牍。他极不甘心为人做幕僚,仅一年便辞幕返家。此后数年间,他辗转于本县绅之家,做童蒙师,或代拟、替抄文稿,以养家糊口。康熙十八年(1679)进入本县毕家坐馆。毕氏在明末是显赫的大官宦之家,与当地世家大族皆连络有亲。馆东毕际有在清初曾任南通州知州,罢职归田,为本县的一大乡绅。蒲松龄在毕家一面教毕际有的几个孙子读书,研习举业,一面代毕际有写书札,应酬贺吊往来。蒲松龄诗文俱佳,毕际有一派风雅名士气度,宾主相处十分融洽。在毕家,蒲松龄生活安适,受到礼遇,有东家丰富的藏书可读,还可以继续写《聊斋志异》,按期去济南应试。所以,他尽管时有寄人篱下之感,有不得亲自教子孙读书之叹,但也别无更佳处境,何况与东家老少有了感情,乃至感到“居斋信有家庭乐”(《聊斋诗集·赠毕子伟仲》)。如此,他在毕家足足待了30个年头,70岁方才撤帐归家,终其馀年。

聊斋志异

蒲松龄困于场屋,大半生在缙绅人家坐馆,生活的内容主要是读书、教书、著书,可谓一位标准的穷书生。这种身世地位,使他一生徘徊于两种社会之间:一方面,他虽非农家子,但身居农村,家境贫寒,一度径直是贫穷大众中的一员,经受过生活的困苦和科举失意的折磨,也受过催租吏的逼迫、恫吓;另一方面,他长期与科举中人交往,特别是进入毕家后,经常接触当地的缙绅名流、地方官员,以能文赢得他们的青睐,待之以礼,乃至承山东按察使喻成龙慕名相邀,做了一次桌台署中的座上客,还曾结识身为朝中高官兼诗坛领袖的王士镇,并有二十馀年的文字之交)。

王祖贤版聂小倩

这种身世地位便规定了蒲松龄一生的文学生涯,也是摇摆于文士的雅文学和民众的俗文学之间。他生长于农村,幼年受到乡村农民文化的熏陶,会唱俗曲,也曾自撰新词。只是近世传抄的“聊斋小曲”,已难辨其真伪。他以能文为乡里称道,所写文章多是骄散结合,文采斐然,惜乎现存《聊斋文集》中多是代人歌哭的应酬文字,只有几篇赋事状物的四六文,才是属于他自己的文学作品。他也曾染指于词,作品较少,仅存百馀首,显然是出于一时的兴致或交往之需要,方才偶尔操笔。他的诗作甚丰,进学伊始,意气风发,曾与学友张笃庆、李尧臣等人,结为“郢中社”,“以宴集之馀暑,作寄兴之生涯”(《聊斋文集·郢中社序》)。然其社集唱酬诗不存,存诗起自康熙九年(1670)秋南游登程经青石关之作,最后一首为康熙五十三年(1714)除夕所作绝句,距其寿终仅22日,凡千馀首,可谓终身不废吟咏。其诗如其人,大抵皆率性抒发,质朴平实,熨帖自然,可见其平生苦乐辛酸,其中颇有些伤时机世之作,更看出其优直磊落的性情。他身为塾师,中年曾写过《省身语录》《怀刑录》等教人修身的书,晚年《聊斋志异》基本辍笔,更转而热心为民众写作,一方面用当地民间曲调和方言土语创作出《妇姑曲》《翻魔殃》《镶妒咒》《墙头记》等反映家庭伦理问题的俚曲,寓教于乐;一方面又为方便民众识字、耕桑、医病,编写了《日用俗字》《农桑经》《药祟书》等文化普及读物。这各类著作都收入近人编辑的《蒲松龄集》中。

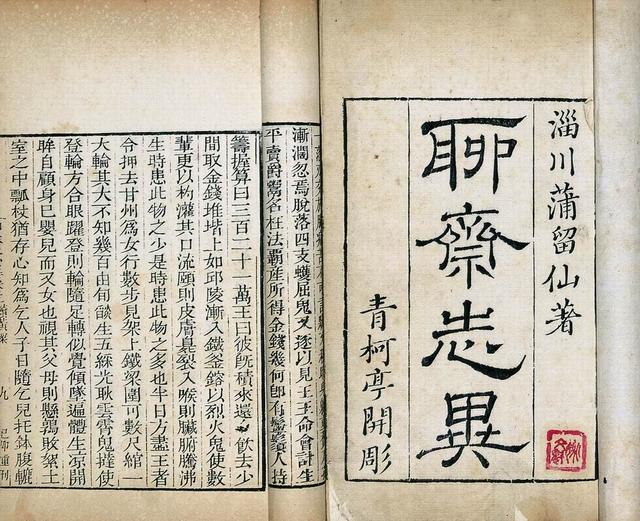

蒲松龄自谓“喜人谈鬼”“雅爱搜神”。其执友张笃庆康熙三年(1664)有《和留仙韵》,诗云:“司空博物本风流,溶水神刀不可求。”自注:“张华官至司空,著《博物志》,多记神怪事。”后来,张笃庆写给蒲松龄的诗中屡有“聊斋且莫尽谈空”“谈空谈鬼计尚违”一类的句子,表明他这里自注张华作《博物志》事,说“涪水神刀不可求”,也是寓规劝之意,意思是说“神怪事”既虚幻不实,写来也没有实际意义[。这也表明蒲松龄从青年时期便热衷记述奇闻异事、写作狐鬼故事了。他在康熙十八年(1679)春,将已作成的篇章结集成册,定名为《聊斋志异》,并且撰写了情辞凄婉、意蕴深沉的序文—《聊斋自志》,自述创作的苦衷,期待为人理解。此后,他在毕家坐馆的日子里仍然执著地写作,直到年逾花甲,方才逐渐搁笔(。《聊斋志异》是蒲松龄大半生陆续写作出来的。

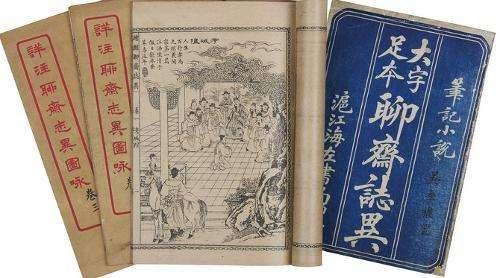

蒲松龄生前无资刻印这部卷快甚巨的作品,然而早在他创作之际,便有人传抄;他逝世后抄本流传愈广(。半个世纪后,即乾隆三十一年(1766),《聊斋志异》终于经赵起果、鲍廷博据抄本编成16卷本刊刻行世,世称青柯亭本。嗣后近二百年间刊印的各种本子,都由之而出。青柯亭本并非全本,除删掉了数十篇,还改动了一些有碍时忌的字句。20世纪60年代初,张友鹤汇集包括近世发现的作者半部原稿在内的多种本子,整理出一部会校会注会评本,简称“三会本”。《聊斋志异》的原有篇章可谓囊括无遗了。

,