中国科学家发现怀孕的胎生恐头龙化石,而恐头龙是恐龙的表亲。该研究颠覆了对爬行动物繁殖方式的理解,今晨发表在《自然•通讯》。

文/记者 白竟楠 图文编辑/丁林

新媒体编辑/吕冰心

太长不看版↓↓↓

• 在这只“恐头龙”化石的腹部,发现了一只尚未出生但已发育完整的胚胎化石。

• 胚胎化石表面没有被胃酸腐蚀的痕迹,它的头部与大化石同向且躯体呈胚胎般的卷曲状态。这些迹象是胎生的证据,排除了此胚胎化石是“大龙吃小龙”的结果。

• 恐头龙是恐龙的表亲,属于初龙型爬行动物的一个类群——原龙类。生活在中三叠纪,比恐龙所处的时代稍早。

• 以往研究显示,初龙型动物的繁殖方式均为卵生,胎生从未被发现。此次发现会颠覆生物学的传统认识。

• 胎生使生活在海洋里的羊膜卵动物不必重返陆地下蛋,避免了很多风险。

•这项研究历时3年多,最难的部分在于判定恐头龙在生命谱系树上的位置。

民谚云“龙生龙、凤生凤,老鼠的儿子会打洞。”其实,老鼠的儿子们从老鼠那里继承的不只是打洞的本领,还有哺乳动物共有的繁衍方式“胎生”。而与传说中的龙、凤对应的,现实中的鳄类和鸟类则应该通过“卵生”方式繁殖。

△这只恐头龙化石的腹中发现了成熟胚胎的化石(来源:《自然•通讯》)

不过,如何知道这个“小化石”是不是“大化石”的宝宝呢?首先要排除“大龙吃小龙”的情况。“当时我不确定此件胚胎化石到底是同类相食的结果,还是胎生的证据,但我知道这两种情况中的任何一种,都是不同寻常的发现。”刘俊说到。

如果“小化石”是被吃进肚中的东西,它首先会经过胃酸的腐蚀,如此表面应该看到被酸腐蚀的痕迹——但是胚胎化石表面没有这样的痕迹;其次,被吃的猎物常常是头部朝后,但是这个小化石的头是与大化石同方向的;小化石是胚胎般的卷曲状态,而被吃的躯体应该是直的……种种迹象均表明,这不是同类相食。

△恐头龙化石示意图,虚线指示其脊椎位置(来源:《自然•通讯》)

而要证明胎生,还要排除“小化石”不是母体腹中的卵。首先,该胚胎已经足够成熟,如果是卵生的情况,这枚卵早就应该排出体外了;其次,如果是卵生,胚胎外面应该有一层钙化的蛋壳,但是化石胚胎周围没有发现蛋壳。此外,这只恐头龙如果产卵,就需要返回陆地。但它的脖子很长、四肢形态也更适应水生生活——这些形态特征显然不适合在陆地上运动。

刘俊表示:“这只恐头龙应该临近预产期了,因为胎儿的位置距离生殖腔很近。”根据推测,当时它生活的海盆可能遭遇了藻类爆发,最终因水体缺氧、毒化而死。另外一种假设是火山爆发——因为在化石发现的地方也发现了火山灰。

◆◆◆

这货不是恐龙,而是它的表亲

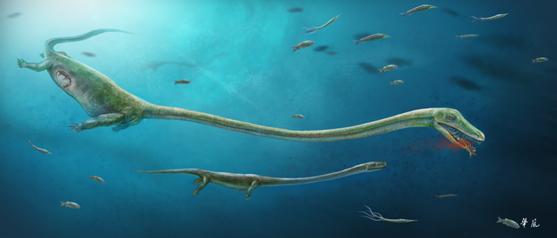

这块化石中的胚胎也许要借助设备观察,但那条长长的颈椎只怕连古生物学的外行都能一眼发现。实际上,“恐头龙”是一种海生爬行动物,这种已灭绝生物的脖子的长度可以达到躯干的两倍(躯干约1米长),外形上有点像传说中的尼斯湖水怪。

△艺术家演绎的恐头龙复原图(来源:《自然•通讯》)

刘俊说:“恐头龙不是恐龙,而是恐龙的表亲,属于初龙型爬行动物的一个类群——原龙类。恐头龙主要生活在中生代三叠纪时期特提斯洋东岸的浅海区域(也就是现在的华南地区),当时的中国华南地区还是一片浅海,不是陆地。恐头龙主要通过其长脖子伏击鱼类为食。”

“中生代”是地质纪年,包括了三叠纪、侏罗纪、白垩纪三个地质时期。恐龙主要繁盛于侏罗纪和白垩纪,目前比较确切的证据显示,原始的恐龙可能起源于晚三叠纪,所以这只恐头龙所生活的中三叠纪,要比恐龙所处的时代稍早。

◆◆◆

恐头龙是恐龙的祖先族群

现生的爬行动物主要有三大类群:蜥蜴和蛇、龟类以及鳄鱼,从科学的角度来说,鸟类也算是爬行动物,因为鸟是属于爬行动物的恐龙的后代。

“初龙”是按照亲缘关系来划分的(不论灭绝与否),如果这种动物与鸟类的关系比与蜥蜴的关系更近,这种爬行动物就可以称为初龙型动物。初龙型动物不仅包括现生的鳄鱼和鸟类,还包括已经绝灭的恐龙和翼龙。

△初龙型动物(标红)在进化上的“亲戚关系”(来源于网络)

根据科学家以往对初龙型爬行动物的研究,初龙型动物的繁殖方式均为卵生,目前约有超过1万种现生种类。但是在这一类群中,胎生从未被发现。所以此次的发现会颠覆生物学的传统认识,让科学家重新思考,进化在初龙动物“下崽”的过程中扮演了什么角色。

◆◆◆

胎生是为了重返大海

脊椎动物起源于海洋。一些重要的进化事件(如脊椎动物从海洋登陆),通常需要一系列形态结构上的改变来催生、驱动。羊膜卵的出现就是其中一个重要的改变。“羊膜卵动物”包括哺乳动物、爬行动物和鸟类,它们的胚胎外面有一层羊膜,羊膜腔中充满液体,提供了胚胎发育所需的液体环境,帮助脊椎动物完全摆脱了对水环境的依赖。

△羊膜动物的胚胎在液体环境中孵化(来源:果壳网)

脊椎动物由陆地重返海洋则是生命进化史上另外一个关键环节。在这一过程中,胎生起到了非常重要的作用。卵生是一种比较原始的繁殖方式——早期的哺乳动物(比如鸭嘴兽)是卵生,但其他进化上“更高级”的哺乳动物都是胎生。

爬行动物的祖先类群是靠卵生繁殖的动物,它们进化到蜥蜴和蛇这一支时,也在其中的一些物种里演化出了胎生——现生的蜥蜴和蛇中,约有20%为胎生。

而爬行动物的另外一支即初龙类(后来进化为鳄类和鸟类)。之前的研究认为,爬行动物往这一支进化的时候不可能演化出胎生。但是,合肥工业大学此次的发现颠覆了这一传统认识。

△鱼龙、蛇颈龙等其他古代海生爬行动物也曾独立演化出了胎生能力(来源:国家地理)

和卵生的羊膜卵动物相比,胎生的羊膜卵动物在水中生活具有一定优势:羊膜卵中的胚胎需要氧气,但是产在水中的蛋将无法吸收到足够的氧气。所以,生活在海洋中的卵生羊膜卵动物(譬如海龟),需要重返陆地下蛋,但这样面临着很大的风险。而胎生动物的幼体,营养、氧气均从母体内汲取,避免了这一风险。

◆◆◆

恐头龙后代性别由基因决定

除了胎生,恐头龙可能还进化出了后代性别由基因决定的机制,这种机制也帮助恐头龙在重返海洋的过程中赢得了优势。

一些现生爬行动物(如鳄鱼)后代的性别由外界的环境温度决定。而鸟类和哺乳动物的后代性别则由基因决定。美国蒙大拿州立大学的助理教授Chris Organ博士是这一领域的专家,由其领衔的研究小组曾于2009年在《自然》杂志上发表过一篇有关已经灭绝的海生爬行动物生殖方式和后代性别决定机制关系的文章。

△爬行动物中已经发现的温度决定后代性别模式:模式1在一些龟类中存在,模式2在一些鳄类、蜥蜴中发现(来源:维基百科)

为了进一步探讨胎生在初龙型动物中出现的意义,刘俊博士联系Chris Organ博士进行了进一步的合作研究。“通过谱系模拟,我们发现恐头龙的后代性别由基因决定。考虑到和恐头龙关系最为密切的现生类群(龟类以及鳄类)后代的性别都是由卵的孵化环境温度决定,这是一项非同寻常的发现。”刘俊说。

由于三叠纪早期的陆地温度太高或食物的匮乏,一些“登陆”的脊椎动物又从陆地回到海里。鲸鱼和海豚(哺乳动物)就是从陆地回到海洋的物种。

在广海环境中,温度比较稳定,这种环境对后代性别依赖于外界温度的羊膜卵动物来说,不具有优势。同时,胎生让生活在海洋里的羊膜卵动物不必重返陆地下蛋,避免了很多风险。

△发现恐头龙化石的云南罗宁,2.45亿年前是一片浅海(来源:EarthArchives.org)

以胎生和后代性别基因决定机制这两个性状在现生羊膜卵动物中的分布为基础,谱系模拟的研究显示:这两者总是在包括恐头龙在内的中生代海生爬行动物中结伴出现。由此可见,胎生和后代性别基因决定机制这两者结合帮助恐头龙、鱼龙、蛇颈龙等在内的海生爬行动物成为中生代的海洋霸主。

◆◆◆

遇到胎生化石很幸运

事实上,第一块恐头龙化石早在2003年就已经被发现了,但当时科学家不知道这种生物属于哪种繁殖方式,只有找到明确的蛋化石或胚胎化石才能知晓。

但是胚胎化石不好找——因为胚胎的骨骼常常没有发育好,多为没有发育成型的软骨和软组织。没有完全骨化的胚胎,最终成为化石的可能性就很小。所以,刘俊获得的这块即将生育的恐头龙化石十分宝贵。

△“罗平生物群”地区,有大量保存状态良好的三叠纪中期生物化石(来源:《自然•通讯》)

该化石最初发现于云南罗平国家地质公园,是成都地质矿产研究所的张启跃团队于2008年组织的野外发掘中采集获得的2万多件化石标本中的一件。

◆◆◆

三年时间完成本研究

刘俊对这块化石的正式研究开始于2014年。到论文发表时,研究已经历了3年多的时间。一项研究论文的背后往往需要多个专家进行合作,在与刘俊共同成文的几个外国专家中,有他曾经的博士导师,也有在其他研究中结识的同行。由于论文的其他作者均远隔重洋,研究者们平时只能通过邮件获得联系。

对于这项研究来说,最难的部分不是修复化石、复原形态,也不是鉴定胎生卵生,而是“生命谱系树”的确定——判定恐头龙在生命谱系树上的位置。

△推测的恐头龙谱系位置(来源:《自然•通讯》)

“这是一项非常繁琐的工作。我需要对大量化石进行研究和观察、建立数据矩阵,再用计算机对形态学的数据矩阵进行分析,最终得出结论。” 刘俊博士说。“而要想知道后代性别由什么决定,还需要收集其他羊膜卵爬行动物(例如乌龟、蜥蜴等)的性别决定机制,然后利用它们相互之间的亲缘关系,通过谱系模拟来推测恐头龙后代性别到底是由什么决定的,这是一个非常复杂晦涩的过程,也需要耗费大量时间。”刘俊说。

2014年,刘俊几乎都奔波在欧洲、美洲和中国的博物馆和文献库里,将这块化石与其他原始的初龙型爬行动物的外形进行对比研究,采集骨骼形态特征,进行谱系分析,最终得出谱系树。

对于刘俊来说,研究成果得以发表也只是漫长研究生涯里的一件高兴的事儿。在往后的研究中,他还会继续上下求索。

注:本研究得到了国家自然科学基金委、现代古生物学与地层学国家重点实验室、安徽省自然科学基金委以及合肥工业大学的资助;野外发掘和实验室的修理工作受到了中国地质调查局资助。

(本文由北京科技报全媒体中心采编制作,转载请联系授权:bjkjbeditor@163.com,违者必究)

阅读更多权威有用的科普文章、了解更多精彩科技活动,请下载“科学加”客户端。苹果用户可以在App store搜索“科学加”下载安装,安卓用户可以在应用宝、360手机助手、豌豆荚、华为、小米等应用市场搜索“科学加”下载安装。

加入北京科技报丨北科传媒(全职/实习)

bjkjbhr@163.com

投稿或推荐选题

bjkjbeditor@163.com

,