多姿多彩杨坡头

张文波

若从蓝田县城乘坐蓝金公路公交车,向东北行至3公里处,一个楼舍俨然、绿树成荫的村落会赫然出现在眼前,这就是闻名遐迩的杨坡头村。

村庄大 人口多 环境优美

杨坡头原属李后乡,撤乡并镇后归属三里镇。它雄踞岭头,地势较为平坦,南与刘独庄、齐王庙接壤,北与费家新庄毗连,东临白马河,风景怡人,西隔白牛河谷与魏家沟之八里庙相望。

杨坡头村现有农户 306 户,分布在四条笔直宽阔的大街,即前街、中街、后街、西街两侧。全村5个村民小组,1270 口人,其中劳动力 520人。土地面积 1600 亩,其中耕地面积 1100 亩,人均0.87 亩。

在上级党和政府的关怀支持下,在村党支部、村委会领导班子张新陆、刘浩荣及全体村民的共同努力下,杨坡头的公共事业基础设施比较齐全,除田间生产路外,村内大小街巷已实现水泥硬化,总长度达4.3公里;街道两旁修建了 U 型排水渠,长度达 2000米。主要街道安装了路灯,道旁筑有花坛,四季花儿开放;村民的庄前屋后树木葱翠,花草吐香。村内新建了村办小学教学楼、医疗站、健身广场和中老年活动中心,可谓气象一新,人乐其中。全村自来水入户率和电视、电话普及率均达到百分之百。154 户居民还用上了既经济又环保的“户用沼气”。

村风正 民俗淳 望重三乡

杨坡头村,顾名思义,是杨姓人家最早聚集的村落。杨姓家族据说是元朝末年从山西迁来,如今依然挺立于杨家祠堂前的苍老古槐足以为证。此后随着明成祖永乐“大移民”,张姓一支家族也从山西大槐树迁至蓝田,其中七家落户于杨坡头村,且五世其昌,繁衍生息。而今挺立于前街井房前仍枝繁叶茂的高大古槐,亦足以为证。

有诗云:“苍郁盘曲一古槐,上悬'张姓七家’牌。峨冠枝头白云戏,巨干周边绿影筛。雀儿春啼窠臼外,爷们夏恋树荫怀。手端老碗说今古,翘首丰年笑靥开。”

(见《玉山枫情·记庄前古槐》)杨坡头村除张、杨两大姓氏外,还有不少刘姓人家和几户高姓、王姓及辋川移民韦、程诸姓人家。虽姓氏不同,却能和睦相处,亲如一家。

俗语云:钟在寺院声在外。杨坡头在周边人心目中一向村风纯正,民俗淳朴。早年有村规民约,一代代人传承着,且成为自觉行动,因此杨坡头成为方圆有名的文明村、礼仪村。好人好事人人夸,不肖子孙人人骂。再厉害的人一进村,就收敛三分;再刁的女子嫁进村,受良好风气熏陶会变成贤惠媳妇。往往一家有难,全村支援,有钱出钱,有力出力。人常说:喜事叫,丧事到。而这村无论谁家遇红白喜丧,亲邻会闻风而动,登 门帮忙,连在外务工者家里一个电话,也会匆匆返回。年逾六旬的老支书刘养正更是身先士卒,无论村里谁家过事,都一视同仁,不仅行礼,且必躬身料理。

有比较才能有鉴别。建国前,每逢元宵节,许多村子走高跷,耍社火,不亦乐乎。其中因争气好强,互不服气,出现过你来我村演出《马前认子》,我便去你村表演《三娘教子》,以此羞辱对方,促使矛盾激化,甚而大打出手,酿成流血事件;而以“高跷高、扮相亮”为特色的杨坡头社火队伍,正月十五进县城,走大街,人县府,浩浩荡荡,既不欺人,人亦不欺,凛然独立,令人敬慕。那些走高跷的敲锣鼓的及其他服务人员,各司其职,不图报酬,人人精神抖擞,喜气洋洋。

新时期以来,村党支部、村委会开展了“尊婆爱媳,做孝顺子女,建立五好家庭”活动,涌现了一批“孝顺儿”、“好媳妇”和“五好家庭”。像村民刘日新是贠敏生老人抱养的儿子。他精心赡养年老的父母,在卧病多年的养母跟前比亲儿还亲。村支部、村委会先后两次授予奖牌,并推选他为县、乡孝敬父母的好孝子。

2007 年月二十五,蓝田县佛教协会在水陆庵召开表彰大会,授予刘日新“蓝田县孝敬父母好孝子”的光荣称号、一时成为全县年轻人学习的好榜样。其母贠敏生老人病逝后,村支部、村委会还特地召开了追悼大会,一是寄托乡亲们对这位性格开朗、爱说爱笑、勤劳质朴、乐于助人的老人的哀思;二是给其孝顺儿子刘日新披红戴花,以表彰其孝敬老人的高尚品德,感召年轻一代弘扬这种时代精神。

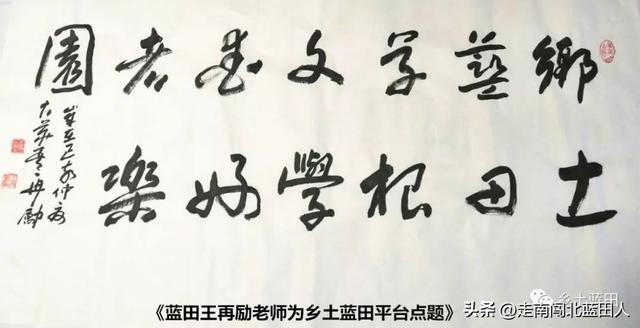

诗书香 功业就 人才济济

杨坡头村亘古钟灵毓秀,人才辈出。

清代老杨家曾出了个武举人,他是在三原县考试进学,做了秀才,后入省城参加乡试中举的。直至建国前后,其门前尚竖着石柱,蹾着锁子石等物。

与此同时,前街老张家也出了一位画师(名讳三让),常在商洛一带为庙宇塑神像,绘壁画,其技艺高超,享誉一方。至今那盛放颜料、画笔的十摞格子尚存。杨坡头前街西头原有一座小庙,庙内墙壁绘满武王伐纣的神话故事,据说就是他的得意之作。其形象逼真,色彩灵动,观之赏心悦目。街东头涝池沿原来卓然独立着一座小楼,楼内东西两面供奉着文曲星和武曲星,其生动塑像也出自他老人家之手。每逢二月初三古会,便有学文习武之人前来顶礼膜拜。上世纪50年代初,此楼连同西头小庙被毁。

上世纪三四十年代,刘家出了个富商大贾刘恒年,在西安、兰州等地开了好几处商行,名噪一时。先在杨坡头中街建有三间四进宅院,富丽堂皇,人称“京货铺”;后在县城东场又建了座三间三进住宅,雕梁画栋,鹤立鸡群,1953年刘恒年老人去世,扶柩送灵的队伍绵延数里,花圈无数,哀乐袅袅。

建国后担任第一届县政协委员的张靖侯先生(1896~1969),少时师从牛才子,后人陕西师范学堂学习,毕业后曾任蓝田中学语文教员。熟读《汉书》《三国志》《资治通鉴》,治学严谨,一丝不苟。有强烈的爱国思想,为表心迹,遂取名、字曰“屏藩”、“靖侯”,又字“定夷”。

民国初年,蓝田禁烟(鸦片)运动兴起。蓝田县土药(鸦片)罚款局于民国八年(1919)三月先后给四乡专派坐查委员,其中张定夷先生即为北乡坐查委员。尔后又被省上抽调至汉中、安康一带负责禁烟征税。1947年,国民党为了挽救败局,“胡宗南派乐典率军进驻蓝田,并征集民夫加固原有之旧城壕,同时将东北约一里许的张庄围以堑壕,又将东南角蔡家拐的蔡树勋家围入城壕之内,妄图造成犄角之势,加强固守。”不久形势发生变化,宣告停工,接着乐典驻军亦被撤走。张靖侯先生颇有感触,即赋打油诗一首:“忽闻乐典撤大军,家家户户送瘟神。东北饶了张家庄,东南又饶蔡树勋。”(见《蓝田县文史资料汇编·蓝田农民挖城壕纪事》)幽默风趣,生动感人。

由于其学识渊博,笔下生花,尝与大寨林际五先生一起,为逝者作祭文,庭祭做礼傧。他热爱中医,专心攻读中医医典药典,最终成为中医大夫,救死扶伤。他研制的刀剑药颇为神奇,敷而止血、消炎,愈后 不留伤痕,村院人赞不绝口。晚年尚嗜书如命,常于晨昏吟诗诵文,朗朗悦耳。

张子卿先生(1904~1978),出身贫寒,幼年辍学,进商号学艺。由于聪明好学,很快就通晓簿记珠算。工余还读了不少书,知书达礼;习了不少字帖,练得一手好字。1926 年从政,先后担任蓝田县自治筹备处会计,省立蓝田县军粮分局会计主任,县财政科会计、主任,洛南县二科科长,蓝田县田赋粮食管理处二科科长,蓝田县银行经理。为人谦和,文质彬彬,与人为善,助人为乐。

凡村院老人去世,必徒步回村吊唁,慰问家属;无论谁家遇到困难,必尽乡友情分,予以帮助。身为社会贤达,人们敬仰之。1947 年与任哲卿先生、刘养轩先生倡议筹建四贤乡第二中心学校(简称四贤二校),并担任筹建委员会副主任委员。在四贤二校(建国后改为蓝田县二十二完小,杨坡头小学,七十年代初又晋升为杨坡头中学)建校之初,就将自家二三亩桃园捐给学校做了操场;学校落成后,又将一座自鸣挂钟捐赠给学校。新中国建立后,应知名爱国陕商、北京西安清真食堂经理王铭轩先生之邀请,赴京做了多年食堂会计。期间每每回乡探亲,总给门中子侄们送些笔墨纸砚等学习用品,勉励其好好学习,从而给年轻一代留下了无尽念想……

张维藩先生(1913~1961),上世纪30年代毕业于武功农学院林业系,是杨坡头村历史上第一位大学生。初任蓝田县建设科科长,后调商县政府工作。期间,曾利用自己合法身份多次掩护小学时的同窗好友汪锋孙生贤同志做地下工作,默默为革命尽自己一份力量。建国后,先后担任省农林厅技佐,西安草滩造林场场长,大荔沙湾造林场场长,蓝田林业站站长。1956年任渭南专区农林水牧局中层领导。

张荣志先生(1919~2003),早年毕业于蓝田单级师范,17 岁初出茅庐,任教于三里镇张家坡小学。抗战开始,他思想激进,组织学生排演活报剧,宣传抗日救亡,在当地产生一定影响。1947 年四贤二校成立后,即被聘任为语文教员。上世纪50代,他在学上就表现得异乎寻常,教学理念新,教法活。备课能从实际出发,吃透两头;课堂上善于运用启发式,师生互动,气氛热烈,学生学得活,记得牢。担任班主任热情负责,爱生如子,所带毕业班升学率高(那时全县只有一所中学,小学升初中比高考还难),以至声誉鹊起。

1955 年被提拔为教务主任,继而又调任崇法寺小学、楸树庙小学校长。他严以治校,口碑载道,桃李满天下。退体后,手脚不闲,除做一些力所能及的农活外,还经常出门做礼傧,夙兴夜寐,精神矍铄。

革命烈士康峰同志,1921 年出生于杨坡头前街一个农民家庭。少年求学时,就追求进步,言行奇崛,敢与封建礼教作斗争。后人西安八路军办事处所属新华中学学习,并加人中国共产党。长期从事地下工作,曾辗转赤峰、承德一带,先后担任市委秘书、农业局科长之职。1948 年随南下工作队人川,先后担任四川省宜宾专署民政局长,江安县县长。1950年不幸以身殉职,时年 29 岁。(见《蓝田县志·革命烈士英名录》)

杨坡头堪称文化大村。建国以来,除“文革”大学停办时期,每年考人大学的学生少则五六名,多达十余名,从无间断,且有不少人考人重点大学。如从上世纪50年代起考入西北师范大学的张福贤,兰州大学的刘兴民,陕西师大的张定华、张耕、张力、刘富仓、张瑞年、杨晓燕、张宇宁、西北大学的张腊琴、张朝阳、张猛、张贝,西工大的高福民、张华锋、张柯。

西安交大的张日强、刘力贞,西安电子科技大学的刘立宇、张欢,西北农林科技大学的杨恩轩、张锁缠、刘德民、张永锋、杨重娜、张良,东北财经大学的张朝辉,南京工学院的高小品,太原机械学院的张玉桂,天津大学的,河南大学的杨黎娜,国防科技大学的张锋,复旦大学的刘洋以及考人中国政法大学的张炜,等等。先后取得硕士或博士学位的有张耕、张日强、张锋、张娟、张朝辉、张炜、刘立宇、张波、张小燕、张朝华、张园、张小梅、杨黎娜、刘笃、张柯、张可、张柁等。

杨坡头在外职工达五六百人。其中在党政机关、事企业单位担任科级干部的有杨岚峰、刘益功、张强、张涛、杨兆祥、杨兆年、杨国正、刘均向、刘定安、张小正、杨答泉、张铁牛、杨西武等。担任县、处级以上干部的有:康峰(建国初任四川江安县县长),杨书彦(原湖北江汉石油管理局某处主任),杨继隆(原宝鸡市公安局金台分局党委书记),杨忠贤(原省物资局集体企业处处长),刘定钧(原西安灞桥热电厂总工程师),张子龙(原青海省地质局某处主任),张秀兰(原县人民法院院长)

杨恩轩(原省商州监狱监狱长),杨芝兰(原渭南市临渭区人大常务副主任),张延瑞(原中国人民银行甘肃省分行信贷处处长、高级经济师),张延安(原甘肃省民委办公室主任),张文英(原省计划委员会纪检处处长),刘力贞(省技术监督局标准化研究院首席标准化师),张华锋(省广电集团三台台长),张朝辉(高级会计师、省建工集团财务处处长、国资办主任),张泽涛(原甘肃省政府秘书长),张耕等。

张耕,上世纪60年代毕业于陕西师大政教系,后分配至商洛地区公安处工作。80年代初考人中国政法大学法律系研究生,取得硕士学位。曾先后担任司法部办公厅副主任、主任,司法部副部长,中央政法委副秘书长,最高人民检察院党组副书记、常务副检察长。第十七届中央候补委员。现任全国政协委员、科教文卫办公室副主任。多年来,一直关注着家乡蓝田这一国家级贫困县的建设和发展,为蓝田的脱贫和新农村建设做了不少有益的工作。

从杨坡头中街走出去的刘兴民同志,在科技战线上成就卓著,久负盛名。刘兴民,高级工程师(教授级),陕西省技术监督局原电磁测量室主任,中国计量与测试学会委员,陕西省计量测试学会常务理事兼电磁专业委员会主任。其著述甚丰,先后出版科技著作5部。1978 年参加第一届全国科学大会。连续几届担任陕西省高级技术职称评定组副组长。1991 年被授予“陕西省突出贡献专家”。1992 年被授予“陕西省优秀共产党员专家”。获省、部级科技成果奖5项。享受国务院政府特殊津贴。

在教育界担任大、中、小学教师的约40 人,其中教授、副教授级11名,如西安行政管理学院的张延年,长安大学的张鸿哲,西安财经学院的张瑞年等。年富力强的张瑞年,现任西安财经学院文法学院院长、教授,陕西省政协委员。

在军界,团以上干部有刘国钧(原沈阳军区某师参谋长),张文祥(原宁夏中宁县武装部部长),刘明轩(原武警甘肃总队天水支队副政委)等。

在文学界,张文波(亦名汶波)长期坚持业余文学创作,其作品散见于省、市报刊。有诗文集《玉山枫情》由陕西旅游出版社出版。其中近10篇作品在全国诗文大赛中获奖。现为陕西省作家协会会员,《蓝田文学》副主编。

此外,杨坡头村民中能工巧匠及艺人,应有尽有。如厨师、乐师、赤脚医生、电工、木工、画工、建筑工、水暖工、油漆工以及账房先生、礼傧先生……云集传承,几成气候。他们农忙时,返乡收割、播种;农闲时,出外务工,捞外快,抓现成,不亦乐乎!难怪已故老人张清玉曾情不自禁地赞叹道:杨坡头人杰地灵,打死也不离开杨坡头!

五谷丰 果木盛 藕白鱼肥

近几年,村党支部、村委会遵照县委、县政府关于结合实际,努力发展畜牧业和种植业的方针,领导全村居民调整农业结构,现已形成以粮食生产、畜牧业、杂果业以及外出务工为主的农业产业结构。全村有杏园、桃园、柿园等,面积达200多亩,分布在白马河两岸,年总产量200余吨,产值10多万元。全村存栏生猪2000余头,鸡 2600只,奶牛50多头,人均养猪1.8头,养鸡2只,畜牧业产值100余万元。粮食作物主要以小麦和玉米为主,播种面积 1100 亩。由于属温带大陆性季风气候,年平均气温12.9℃,无霜期达214 天,年降水量为563 毫米。农业用水主要依靠自然降水,再结合地面灌溉(村内共有机井5眼,可灌溉面积560亩),因此庄稼收成好,村民的粮食不仅能自给自足,还有余粮源源售出。

白马河两岸除一些村民经营的果园外,为适应市场需求,一些养殖户还信手牵来白马河的优质水养鱼植莲。河岸上的鱼塘和莲池像面面闪光的镜子,倒映着蓝天白云,与不时跳出水面的各色鱼儿、亭亭玉立的红藕、白莲花相映成趣。逢年过节,在农贸市场就有杨坡头的鲜鱼和莲藕出售。近两年还有一些农户承包了荒坡,种植经济林木,如价格看好的柚松、白皮松、核桃苗等,有的初见规模(计柚松、白皮松 30亩,核桃树苗 100亩),并尝到了盈利的甜头。

白马河生态园,位于杨坡头村东北。这里的人工湖最早为杨坡头水库,亦名五一水库,建于 1958 年。1962 年秋,大坝毁于洪水。1969年10月重修,1974年4月竣工,并成立白马河水库管理站。白马河水库有效库容81万立方米,控制流域面积13平方公里,灌溉原李后乡9个村1.10万亩耕地(见《蓝田县志》)。改革开放后,国家实施退耕还林政策,种花种草,绿化环境,天人和谐,风调雨顺,于是水库闲置。这时有识之士便看好这块地方,将水库易名人工湖,且迅速将其改造成为休闲旅游的白马河生态园。这里绿化美化了环境,修建了亭台宾馆,添置了游船钓具。从此不时有休闲者来此泛舟、垂钓,饱览潋滟的湖光水色……

高跷高 商贸兴 庙会隆重

位于杨坡头东沟白马河西岸平台上的学士庵,是以清代祖籍淳化的张维清“嗜学入庠”,后居于此,“力学之士多归焉” 而出名。建国前这里曾有一座私塾学堂。庵内前殿塑有面如重枣、双目眯缝的美髯公关帝坐像,两侧是手持兵器警卫的关平、周仓威武的站像。后殿供奉着一尊南海观音菩萨像,她双手合十,坐于莲台之上,慈眉善目,神采飘逸,令人观之忘俗。正殿南面有卷棚六间,卷棚之南崖脚下有洞府两座,一为药王洞,一 为娘娘洞,其间塑像不少,且神采各异。

学士庵庙会,为每年农历二月初四。人言:要看媳妇头,就上杨坡头;要看媳妇脚,就上白马坡(农历二月初二庙会)。原来逢学士庵庙会。方圆数十里的男女老幼汇聚而来,而这地方因在半沟平台,空间有限,进香的逛会的做买卖的不一会儿就挤得水泄不通。于是不少人只能站在沟塄俯视会场,望见的只是人头攒动--依稀可辨媳妇头。大约下午两三点钟所谓“会圆”时,耍社火、走高跷(因高跷是柳木做的,亦叫柳木腿)的表演就开始了。

杨坡头的高跷出奇的高,足有丈余。扮相以《封神榜》《西游记》《杨家将》《三国》《瓦岗》的人物居多,演出最多时可达二三十杆,浩浩荡荡,甚是热闹。而擅长画脸谱的丹青妙手善人爷自然做了义务化装师。经他包装的生、旦、净、丑,形象总是栩栩如生。加之演员个个技艺精湛,姿态优美,步履稳健,甚而上沟下沟,如履平地,令观者咋话。一些演员因扮演孙悟空、小哪吒、许仙和青白二蛇等出名,人们送以雅号曰“大圣”、“三太子”、“许官人”、“白娘子”等,且直呼不衰。高跷表演过后,就有两台小戏演出,白天木偶,晚上皮影,多是《下河东》《金沙滩》《劈山救母》等剧目。

建国后 50 年代初,在“破除迷信”的大气候下,庵内神像被扳掉, 洞府亦废。二十二完小便将庙堂改建为校舍。而一年一度的古会延续不断,到时学校照例放假。这里依旧人山人海,社火耍着,戏唱着,不过不 再唱小戏,而是学校与村社合演大戏。如学生演出的秦腔现代剧《血泪村仇》《打虎记》,眉户剧《大家喜欢》,村民杨端午主演的秧歌剧《小姑贤》《王婆骂鸡》,张官琪演唱的秦腔折子戏《蒋介石哭五更》,等等。其中王志信同学扮演的懒汉二流子王三宝,杨端午俏皮的“王婆骂鸡”,还有张官琪扮演的蒋介石则是那副穷途末路、哭天抹泪的可怜相,不时引起观众朗朗的笑声……

上世纪70年代后期,杨坡头中学迁至刘独庄,原校址学士庵便夷为平地。不久,虔诚的居士张生财老人及其侄媳、孙媳妇出头募款修庙。村民和在外职工闻讯,即踊跃捐款捐物,终于建了三间简陋的庙宇,并由心灵手巧的鹿原画师为诸神重塑了金身。于是,农历二月初四庙会又像模像样地隆重举行着。逢会时,拜佛进香的善男信女络绎不绝;做买卖的,变成了农用物资交流,农器家具、生活用品、饮食摊点,一排排,一行行,样样俱全,生意兴隆。当庙会进人高潮时,照样敲社鼓,走高跷,且增添了扭秧歌,表演歌舞,气氛更加热烈。

值得一提的是,多年来在改革开放的新形势下,镇党委、政府大力支持杨坡头村党支部、村委会不断丰富学士庵庙会的内涵,适时表彰和奖励村里的孝顺儿、好媳妇和五好家庭,努力弘扬时代精神。

日前获悉,上级文管部门已在考察学士庵遗址,拟以非物质文化遗产恢复其原貌。有望不久的将来,学士庵会以崭新的面貌展现在世人面前。

教师严 弟子贤 学校闻名

上世纪50年代,位于学士庵的蓝田县第二十二完全小学(简称二二完小),即后来的杨坡头小学,因连年升学率高,蜚声蓝田,辉煌一时,要办好一个学校,首先要有好的校长和教师。1947 年四贤二校(二十二完小前身)建校之初,县上就派来了治校有方的好校长蔡树勋,教导主任王秉仁和一批教书育人的好教师。此后虽人事更迭,但依然生机勃勃。如先后任校长的王秉仁、康永新、尉克仁、王光前先生,教导主任祝培科、雷圣南、张自立先生及一批富有教学经验的各学科教师。

学校一直着眼于学生德智体美劳的全面发展,除了狠抓文化课教学,努力向四十五分钟要质量,亦重视其他学科教学。擅长国画和雕塑的王秉仁先生担任校长期间,还给高年级学生兼授美术课和劳作课。除课堂教学生画画,还领学生去校外写生;劳作课上,手把手教学生用胶泥雕塑各种飞禽走兽。语文教师张荣志先生业余曾给学生导演秦腔剧《穷人恨》,组织排演秧歌队,排练大型团体操、“叠罗汉”等。1951年五一节在全县团体操表演比赛中,该校荣获第一名。音乐教师李国钧、刘长顺先生,每逢盛夏晴日,常把音乐课搬到庵前大皂角树下。在浓浓的荫凉里,老师一边自如地弹着风琴,一边引领学生歌唱。此时,整个白马河沟道就回荡着悠扬的歌声。阴雨天,音乐老师就在教室内教学生识简谱,吹口琴、笛子,拉二胡。每逢儿童节和国庆、元旦来临,还组织同学们排演文艺节目。

体育课和课外活动,更是丰富多彩。老师教学生打篮球、克郎球、羽毛球,下跳棋、象棋、军棋……体育老师邵友茂先生,原为蓝田中学篮球队里的翘楚队员,担任小学体育教师后,雄风不减当年,球场上腾挪跌宕,生龙活虎,令人啧啧称赞。抗美援朝期间,他在高年级组织过四五个篮球队,诸如“少年队”、“抗美队”、“打虎队”等。除队与队经常比赛外,还带领校队去三完小(即后来的桥村庙小学)、十三完小(即后来的普化小学)进行校际比赛,比出了水平,建立了友谊。他那富于事业心的动人风采,给师生留下了美好的回忆。

饮水思源。正是在良好校风的沐浴下,在严师们呕心沥血的培育下。一批品学兼优的学生脱颖而出,而这些学生又以此为基点,在人生道路上不断前进,以至后来成为党政、科教、工商、农林等部门和行业的领头人或骨干。其中张耕和刘兴民,就是上世纪五十年代从杨坡头小学毕业的优秀学生。

历史在发展,时代在前进。杨坡头村党支部、村委会以非凡的魄力领导全体村民努力实践“科学发展观”,从而使整个村子发生了巨大变化。

村容村貌日新月异,村民的物质生活日益丰富,精神面貌焕然一新。2006年杨坡头村被市政府授予“西安市新农村建设示范村”。今天,杨坡头村正在“温饱”的起跑线上向“小康”迈进!

令人振奋的是,第三批省级现代农业园区--蓝田县华秦现代农业园区建设工程已在杨坡头村启动。村北数百亩土地的工地上,机器轰鸣,人影憧憧,一派热气腾腾的景象。据悉,该项目总投资4840万元,以三年时间建成蓝田县现代肉鸡产业核心区。区内将拥有现代标准肉鸡大棚50栋,年出栏肉鸡 300 万只,产值7500万元。

核心区内除建有目前最先进的各类肉鸡展示区,还设立肉鸡养殖技术研发中心,检疫检测中心,技术培训中心,饲料供应中心,肉鸡新品种引进、试验、示范推广中心,核心区既是生产基地,又是展示中心,同时具备现代农业观光功能,以达到工业化、园林化、生态化、标准化目标,且力争打造成为全省最大、国内一流、世界领先的现代肉鸡产业园区。这必将为多姿多彩的杨坡头村锦上添花。