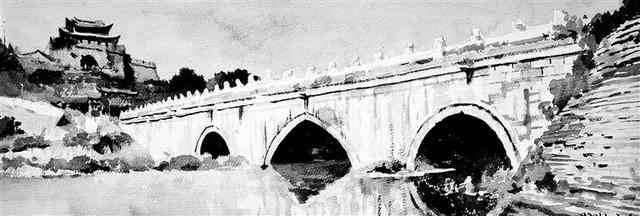

曾经的古龙桥 陶浒 绘

清河自古以来被视为三原老百姓的母亲河。清河的支流一个是流经三原洪水、嵯峨、鲁桥的清峪河,一个是流经淳化、泾阳的冶峪河。河流上游处在黄土高原,泥沙含量大。由于中下游河床属黄土地质,常年冲刷下,自三原鲁桥、窝桥和马村开始的清峪河河道,逐渐下切形成河谷,在交龙堡汇聚淳化、泾阳而来的冶峪河后,下切更加,在半个城村处弯折向东而去,形成一条深四五十米、宽一二百米的巨大河谷,从三原到阎良临潼,成为南北交通的一道天堑。如何跨河沟出行,无论过去还是现在,都是一道难题。

先有木桥,再有石龙桥修在此处的桥,为什么叫做龙桥,说法不一。据明代成化《三原县志》载,北宋建隆四年(963年)以前,在清河此处就建有木桥,发洪水时,“有两龙斗于桥下,桥遂塌”。后人们再建新桥就叫做龙桥。再扩展,此处地名遂叫龙桥镇。又据明《敕修陕西通志》载:“桥有龙潭而称龙桥。”

这是第一个必须知道,龙桥这个名字在先,尽管它一直是木桥,但也是南北通衢,必走之路。

兴修石桥,解决交通与经济问题元至元二十四年(1287年),三原县治由浊峪河北岸的今西阳镇东北的五泉村一带,迁至清河南岸的龙桥镇(今城关街道)。人们临河而居,跨河出行全靠木龙桥。明代在陕北沿边一线分布着甘肃、固原、宁夏、榆林四镇,号称陕边四镇,长期驻军大约20万人。这20万人的衣食主要靠内地解决。大明朝廷规定,凡是运往陕边四镇的物资须在三原建忠驿进行中转。为了解决运输难题,明代实行“开中法”,朝廷鼓励商人输运军需(粮食、布匹等)到边塞换取盐引,给予贩盐专利。盐业自古以来一直由朝廷专卖,商人只要获得盐引,便有暴利可图。“开中法”极大地调动了商人参与军需物资运输的积极性,以三原为中心,运粮换盐的边关贸易迅速崛起。关中地区的商人借助地利之便纷纷携带资本涌到三原,争夺盐引之利。由于军品运输频繁,沿线船运陆运畅通,带动了南来北往的民间商贸业,顺势而生、顺势而上,三原成为布匹、药材的贸易中心,军需、边贸带动了三原的发展,这里成为西部地区最重要的货物集散中心。明正统初年(1436年后),清河曾建一座大木桥,大车重载而过,“行如走平地”。不幸此桥又被大水冲毁。木桥屡建屡废,不仅影响民间交通,而且事关军品运输,影响贸易,解决跨河问题十分迫切。

明万历十九年(1591年),三原知县高进孝(河南获嘉人,明万历十七年中进士)目睹三原南北两城夹水,河水暴涨,隔如天堑, 发誓修建一座一劳永逸的石桥。高进孝与温纯(三原县北城人,1539—1607,后任工部尚书)谋商,得温纯大力支持。温纯带头捐银千两并草拟《募缘疏》以告远近。因温纯威望极高,三原居外官员及本地绅民纷纷欣然捐资。

封建社会,地方的公益事业如桥梁、学校、城池、庙宇,朝廷不会特别拨付钱物,一切建造全靠地方官员和开明乡绅合议倡导、捐款捐物。

中孔二心圆尖顶拱,国人智慧针对清河的地质、地形,温纯、高进孝等沿河考察,分析到历代旧桥毁坏的原因,除山洪暴发不可阻挡之外,还在于桥基处理不当。于是由僧人福登(别号妙峰法师,五台山显通寺主持,山西平阳人,杰出的古建筑学家)通盘设计,由僧人性经负责募化财物。

龙桥在施工时非常重视基础工程。在深挖基槽的同时,以千根柳木打柱桩,扎于泥沙底,上砌以大石块,用江米与石灰、沙子等混合做黏合主剂,砌成桥基一丈多深。迎水坡及泄水坡深挖并以大石筑砌,防止水流冲刷桥基。在统一的桥基上,筑砌3个拱洞。筑砌的长方料石上凿有楔开卯,用铁钩连接,使整个桥身固为一体,增大了桥体与河床的接触面积,克服了黄土层承载能力不足的弱点。三拱洞增大了排水量,且减少桥体对洪水的阻力,减轻桥梁本身重量。特别注意,高大的中孔,采取了二心圆尖顶拱,提高了拱顶高度,减轻拱顶负载。这种独具匠心的二心圆尖拱顶,还有一重要作用:在桥基发生程度不大的沉陷情况时,不致产生落拱。意大利学者利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610,明朝万历年间来到中国居住)到三原参观石龙桥,看到龙桥高大的中孔采用了二心圆尖顶拱,颇感惊异。以他之见,这种技术起源于意大利,没想到龙桥竟也应用了这个原理。可见二心圆建筑力学原理的应用,不是由西方传入。民间传说的“两圆相交,力大无比”,龙桥就是实践者。

修建龙桥的《创建池阳龙桥图》和《龙桥落成工峻图》,属建筑图纸档案,由温纯后代温斌保存。1995年陕西省交通厅以此参加在京的全国公路展。现有复制图存三原县档案馆。

桥两侧各有仨龙头,不是东头西尾明万历三十一年(1603年)石龙桥终于建成,历时12年,先后参与负责建桥的领工有34人。石龙桥南北长110米,其中桥面长54.5米、宽11米,桥底至桥面高26米。全桥共3孔,中孔跨径17.5米,桥下净空11米,南北两侧为两个跨径7.4米的半圆拱洞,其底高出中孔底3.4米。桥体全用3×2×1.5尺料石砌筑。桥底迎水坡及泄水坡均用长方形大石板铺面。

桥面低于三原县城的街面20米,两端以较大的坡道与街面相接,坡道全以沙石磨盘铺砌,俗称“磨子桥”。桥面用长方形石板铺筑,当初坦荡如砥,多年人行车压,如今也是车辙入石。两侧有石栏杆31对,栏杆之间嵌有石挡板,石挡板上刻有民间传说、历史故事、花木草石、珍禽异兽等浮雕,每块挡板自为一幅,风格各异。挡板、栏杆筑于石条砌成的底座上,两边座下各设3个出水孔,孔伸出在桥外侧,有石雕翘首龙头各3个。这里特别注意,是东西两侧各有3个龙头,有人说东是龙头西是龙尾,那是错误的。逢雨桥面两侧排水,如苍龙吐水,神奇壮观。龙桥宏伟浑厚,如诗曰“水从碧玉环中过,人在苍龙背上行”。

建桥专家,常把三原石龙桥与山西的飞虹桥、河北的赵州桥并提为三大石拱桥,是我国古代石拱桥有代表性的杰作之一。

洪水越桥而过,石桥安然不动石龙桥宏伟壮观,雄浑厚实,异常坚固。虽经多次洪水地震劫难,仍巍然屹立。

新中国编纂的首轮《三原县志》《淳化县志》记载,明万历四十四年(1616年)6月22日,大雨如注五六日, 清峪河山洪发,淹没农田,漂七十余村,白渠以北鲜有存者;冶峪河泾阳口子镇有羊化为龙,横截谷水,推激大石如雷声,两岸山俱动,直抵云阳,漂没七十余村。据说,清河三原城区段河水更是高涨,洪水越桥而过,而石龙桥坚如磐石,安然不动。清康熙元年(1662年)夏,清峪河上游降水两个月,河水涨,诸谷皆溢,平地水涌,行旅尽绝。民国二十二年(1933年)7月21日夜,三原的心、军、同等区降大暴雨,山洪呼啸,清河大水与龙桥桥面齐,河水漫过龙桥。樊家河水文站洪峰达1160立方米/秒,半个城等十余村禾稼无存;淳化的冶峪河洪峰流量为919立方米/秒,洪峰流量极大。

设想一下,龙桥桥高26米,洪水能够越桥而过,可见水势凶猛,正是因为无数块巨石叠压、铁钩连接,桥身固为一体,才渡过险关。

据记载,清顺治十一年六月初八(1654年7月21日),甘肃天水发生裂度为11度的8级大地震;清康熙三十四年四月初六(1695年5月18日),山西省临汾地区发生裂度为11度的8级大地震;民国九年十一月初七(1920年12月16日),宁夏海原一带发生裂度为12度的8.5级大地震;2008年5月12日14时28分4秒,四川省汶川县发生里氏8.0级地震,震中位于映秀镇,地震最大烈度11度,这些地震三原震感强烈,但龙桥无恙。

三原嵯峨的冯村水库上世纪70年代竣工后,有效拦截了清浴河的洪水。淳化县的黑松林水库上世纪60年代建成后,冶峪河的洪水也得到有效控制。下游的龙桥终于可以安然无恙。可惜,处于龙桥下游10公里的李家桥水库1975年竣工拦蓄后,水位抬高,上游河道出现严重泥沙淤积,一年一年的上溯,致使古龙桥桥体大部分淹没,露出水面部分逐渐减少,如今已不足10米。

新老龙桥交相辉映,三原新地标“三原桥、泾阳塔、高陵牌楼一枝花”“三原桥、南北坡、坡上铺的石砣砣,砣砣中间钻窝窝。”在三原,围绕龙桥有许多美丽动人的民间故事,如“青蛙告状”“温纯造桥”等。过去,龙桥沿坡两侧全为小巧玲珑的青瓦房屋,油漆铺板门面。桥头竖有石牌坊,巍峨雄壮、气象峥嵘。北坡道上建有祠庙、龙桥楼和桥门楼。桥面两侧建有民房,住户多经营乐器、刺绣、药材及各种小吃。明清时期三原“通衢八方”“昏晓贸易”,龙桥则“尺地有偿百金价者”。可惜上世纪六七十年代,龙桥上面的房屋悉数拆除。

龙桥建成后,历代都进行过维修。据《三原县志》载,清顺治十三年(1656年)、康熙年间、乾隆二十年(1755年)、道光六年(1826年)、咸丰六年(1856年)、1942年都对龙桥进行了维修。1982年,县政府拨款8.2万元,加固拓宽了龙桥南北二坡,并修砖砌护墙。1985年,陕西省文物局拨款2.2万元,复修桥面石柱、石栏共26块。

1985年,县政府在该桥西侧动工修建斜拉平桥一座,由陕西省公路设计院设计,陕西省路桥总队(今陕西省路桥公司)建设,总投资234.5万元,1987年12月竣工。桥长173.28米,宽9.7米,高94.82米,设有南北两个索架,桥面与南北二城街面同平,极大方便了居民生活。新桥名为新龙桥,新老龙桥交相辉映,为三原城市增添新的标志性景观。

1992年,石龙桥被陕西省人民政府公布为第三批重点文物保护单位。保护范围A区为桥身,B区为桥两边的护坡,C区为桥东西护坡两侧及坡头各向外延伸10米。

2006年10月3日,新龙桥北索架东侧一根钢索突然不明原因断离。10月4日起,县政府全面封闭了新龙桥通道。2007年5月1日,实施新龙桥加固工程,10月竣工,将原桥双索88根改成单索48根,承载能力有所提高,并进行装饰亮化,双桥夜景更加美丽绚烂。

清河湿地公园,三原新名片2017年9月,三原县清河综合治理建设项目开工,西起龙桥西100米,东至县污水处理厂,全长2.1公里,面积约58公顷。2020年,清河湿地公园惊艳出世,成为三原市民新的休闲胜地。

与清河湿地公园紧紧相连的古龙桥,由于是开放的景区,南北两岸坡道年久失修、杂草丛生,路面水毁严重。2021年2月,县政府安排对坡道段维修施工,增加排水系统,恢复磨盘路,工期约半年结束。此前,热心人士复建了龙桥北坡道之上的永清门,龙桥桥面两侧的石牌坊,靠近沟底角的古建房屋。

至此,新老龙桥与清河湿地公园合成一个历史与自然交融的崭新景区。站在清河岸坡,放眼望去,无论是朝阳初上,还是夕阳西下,龙桥的沧桑与浑厚越发美丽。若没有当年温纯、高进孝、福登法师等方方面面的亲力亲为,无数能工巧匠的不辞辛劳,不可能有耸立四百年的石龙桥这一智慧与人力的完美结合。虽然温公祠、高公祠不在了,但实干兴邦的精神依然在三原大地传承。

,