如今的李泉,在自己的创作和演奏中寻找抵御焦躁的能力和与疼痛共存的方法。 南都记者 钟锐钧 摄

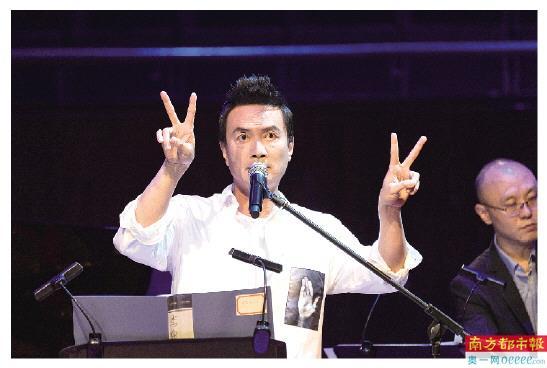

李泉在广州爵士音乐节上的精彩演出。 李乐为 摄

李泉在广州爵士音乐节上的精彩演出。 李乐为 摄

李泉在广州爵士音乐节上的精彩演出。 李乐为 摄

李泉在广州爵士音乐节上的精彩演出。 李乐为 摄

李泉在广州爵士音乐节上的精彩演出。 李乐为 摄

李泉在广州爵士音乐节上的精彩演出。 李乐为 摄

南都记者 钟锐钧 摄

咖位第42期

做唱片真的需要那么刻意吗?如果要兼顾到每个人的想法,还会有好唱片吗?

“虚度五十有二,仍然未知”,这是实话。

音乐家在生活中也有缺点、有弱点,但音乐本身是可以很纯粹的。

“星海音乐厅的音效一流,广州朋友的感觉与反应一流,自家人的礼物贴心,再加上我们的音乐还行,昨晚开心”,11月6日上午,李泉发了一条微博,总结《爵仕·李泉和他的朋友们》音乐会。作为2021广州爵士音乐节的“头炮”,李泉和朋友们用实力献上了“一流”的演出。

虽然自谦“我们的音乐还行”,但李泉是名副其实的“一流”音乐人,《走钢索的人》《眼色》《我要我们在一起》等名曲都是传世经典,也是公认颇具造诣的音乐人。除了在广州爵士音乐节带来一场Standard Jazz,他自己个人化表达的作品《十日弹》在业内也是备受赞誉。接受南都专访时,他畅谈自己的爵士乐情结,在脱离唱片公司体系后,如何更纯粹地做想做的音乐。

01 爵士情结

李泉四岁学琴,毕业于上海音乐学院钢琴、作曲系,曾与魔岩唱片签约,除了自己的代表作《走钢索的人》,林宥嘉演唱的《眼色》、范晓萱演唱的《我要我们在一起》都是经典名曲。但李泉说自己一直有爵士乐情结,知道六七年前和当下乐队的伙伴一拍即合,演爵士乐让自己更纯粹洒脱。

南方都市报:之前来广州的次数多吗?

李泉:九月份的时候来过一次,这次来参加广州爵士音乐节是今年的第二次了,这几年我的腿受伤不太方便,出行的次数变少了。但我和广州的渊源还是非常深的,我的外婆在广州住了十几年,小时候会来这边寻访那些老房子,无论整个城市的面貌,还是家里吃的饭菜,都是和广州有关的。

南都:你生活在上海,在你看来,广州爵士音乐节和上海有哪些不同?

李泉:广州和上海都是较早接受外来文化和多元文化的,上海的爵士乐年数会相对长一点,这个和城市生活本身有关联,上海早在上世纪二三十年代就初具规模了,相当于上海的城市记忆。我有留意到广州爵士音乐节,听说崔健也参加过,我觉得他的音乐里也有爵士乐的成分,他的音乐非常布鲁斯化,乐队也有非常棒的爵士乐手。另外我也非常喜欢星海音乐厅,众所周知这里是国内最有名的古典音乐圣殿之一。其实在我的音乐世界里,爵士是一块绕不去的心里的情结。

南都:你的爵士乐情结是怎样建立起来的?

李泉:对我个人来说,读上海音乐学院的时候正式接触爵士乐,没有系统学,但听了大量的歌曲,在上世纪九十年代,正是爵士乐从各个流派走向融合的成熟,听了大批的Fusion Jazz。我现在再唱爵士,感觉就是找到以前的某种联结,也算是大学的时候没有实现的理想,那个时候我也想组爵士乐团,但我学的是钢琴和作曲,后来又签约了唱片公司,也算是把爵士乐的梦想搁置了。这几年我很开心的就是到了一定的年纪,以前没有实现的东西,现在可以慢慢实现。

02 标准爵士

李泉在11月5日的广州爵士节演出当晚非常放松,不仅演唱了上世纪五十年代的经典爵士乐,也翻唱了他所喜欢的年轻音乐家Jamie Cullum的作品。李泉说这次来广州就是想带来一场Standard Jazz,在表演的同时还给现场乐迷讲解爵士乐历史,以及他亲历的诸多往事,他还透露《眼色》原是为梅艳芳所作,可惜还没等到成品,梅艳芳因病去世了。

南都:这次的演出为何叫“李泉和他的朋友们”?

李泉:我和现在的乐队合作有六七年了,算是很深入的合作了,也是比较纯粹的爵士乐合作,我正式的爵士演出就是和他们。其实一直是很好的朋友,没有合作之前也是非常好的哥们儿。钢琴演奏家黄健怡是比我低几届的师弟,萨卡斯李世海、贝斯张柯、爵士鼓俞国俊都是国内最顶尖的乐手,小号演奏家Toby Mak来自澳洲,在上海参与录制了很多高质量专辑。另外像在上海做爵士音乐节的任宇清,之前也做过摇滚的,在不同的工作中摸爬滚打,大家到了一定的年纪之后,因为同一种爱好,走到一块,合作是非常自然的。

南都:你从什么时候开始决定演爵士的?

李泉:正式的爵士乐演出就是从六七年前,当时我决定不那么顺着音乐市场,就和这些朋友一拍即合,要说写歌或者喜爱那就更久了。我甚至觉得对每一个音乐工作者来说,爵士乐都是一门必修课,就像我们学音乐要视唱练耳,是基本功。爵士乐是人类历史上的宝贵财富,我觉得很多做音乐的人、乐手,都应该去接触一些爵士乐知识和技巧。

南都:单纯从表演的角度,会不会演爵士比唱流行歌曲更过瘾?

李泉:当然。我这几年,反而是离开唱片公司以后,对待音乐的态度更加纯粹了,以前在唱片公司做流行音乐面对市场总是在担心这个考虑那个,现在才觉得音乐本身是什么样子就是什么样子。以前要顾及唱片公司和大家的看法,现在就没有这种担忧。音乐家在生活中也有缺点,有弱点,但音乐本身是可以很纯粹的。

南都:这次在广州爵士音乐节的表演有哪些特别的准备?

李泉:这次来广州除了我自己的歌会有爵士化的演出,其他都是比较常规的爵士,整场可以是一个Standard Jazz,对于很多普通乐迷来说,对爵士乐还是没有那么熟悉,为何要来广州给大家带来Standard Jazz,就是把爵士乐历史上出现的比较经典的曲目,我自己认为的非常好听的歌带给大家,比如《Mack the Knife》《Beyond the Sea》《情人的眼泪》,这些爵士乐不是特别先锋和实验,但的确在音乐史上留下了经典的一笔。当然还有一个小私心,就是我自己的新歌《中年》也放了进来。

03 纯粹个人

李泉在个人专辑《十日弹》的文案中说,自己在四年半时间里做了三次手术,床、疼痛和无望加上一些琐碎,构成了自己的中年危机,他在自己的创作和演奏中寻找一种抵御焦躁的能力和与疼痛共存的方法。现在李泉的腿伤有所好转,个人的状态也更为纯粹,除了这个阶段的个人化表达,他还想要有更多可以留下来的作品。

南都:你也说离开唱片公司更纯粹了,就像你的专辑《十日弹》就没有很考虑市场?

李泉:对,在去年出《十日弹》之前的几年,我一直没有做唱片,一个原因是因为腿伤,不断在做手术,四年半做了三次手术,这期间我的身体到了一种极致的程度,很多感受可以通过一张唱片表现出来,所以《十日弹》是一张非常个人的唱片,无论是音乐风格、歌词的感觉还是演唱的感觉,都是比较个人化的。

南都:现在可以做到不受市场干扰吗?

李泉:我觉得这十年来,不能干扰我的就是这些了,以前我在唱片公司,多多少少会有外部的压力,自己也会有压力,因为你毕竟在做这方面的工作。这几年我算是离开这个行业了,再做音乐就不用带着太多这个行业的焦虑。像这次的《十日弹》,包括上次的《天才与尘埃》《再见忧伤》,都是卸下压力去做的唱片,是完成自己的感受。我觉得这样的生活还蛮惬意的,会是我想要的。我也一直在想这件事,就是做唱片真的需要那么刻意吗?如果要兼顾到每个人的想法,还会有好唱片吗?单独从文化的形态上来讲,我认为创作的出发点一定要自我,真正去担心的是不是说出来最想说的话,有没有说出更真实的事情,我还蛮开心现在逐渐可以让自己更纯粹。

南都:你有微博账号在更新,也注册了b站,有没想过让更多年轻人来接受自己的音乐?

李泉:每个人都是有局限性的,你是什么样的人就表现什么样的自己,别人是否喜欢是对方的选择。我觉得做音乐、做文化的人只能这样,如果你是一个商人,就要利益最大化。我现在是一个中年人,我只能写中年人的心态,不可能再去写年轻人的生活,可能我老了再去写一点儿歌。我不想因为迎合别人,再模仿另外的心境去写歌,那也违背了身为一个中年人的感觉。

南都:确实在当下的乐坛,用《十日弹》这样的专辑写中年危机的并不多。

李泉:但中年创作人还是挺多的。每个人要面对的生活压力不一样,我觉得自己今天的一日三餐都还OK,就可以这样去面对自己的创作。我认为创作是一片净土,不能把作品和生意弄混。能做到不弄混我还蛮幸运的,什么是作品,作品就是做你想做的东西。

南都:能坚持做想做的东西并不容易吧?

李泉:是的,这个社会的信息量越来越大,很多之前唯一正确的东西不存在了。我们今天要给后人留下些什么,什么东西是有价值的可以留下的,这是一个很大的话题,我们不一定能做得好,但要有人去想去做。

南都:你还想做哪些可以留下的东西?

李泉:这两年除了《十日弹》,其实还有另外一张唱片,因为疫情被耽搁了。我非常想把中国的古典诗词和认为流传非常久的旋律,能够与爵士大乐团合作出一张唱片,本来谈的是一个荷兰的爵士大乐团,中国的古诗词、古旋律和西方的爵士乐来一个大冲击,现在还不知道什么时候能够重新开始。另外,我还想做一张国语歌曲的改编(专辑),我从小是学习古典音乐的,我们学校有一个非常棒的五重奏乐团,我想用比较古典的方式重新诠释大家熟悉的一些歌曲,顺利的话年底应该可以完成录音。

南都:今年生日,你发了微博“虚度五十有二,仍然未知”,还觉得自己是“虚度”吗?

李泉:可能真的到了这个年纪,会觉得很多时间是被虚度的,这是实话。年轻时会有很多的概念,不是说时间被浪费了,是很多概念被浪费了。就比如说你从小长到大,之前有些东西你现在会觉得很狭隘,所以当你在狭隘的时候,思考的问题和做出的选择如果能突破自己,后面的事可能会做得更好。

采写:南都记者 丁慧峰 实习生 梅凌霜 苏悦 任子薇

,