人之所以能感受到味道,是因为舌头上长了味蕾,味蕾好比探测器,会将不同物质的化学能转化为神经能,然后通过舌咽神经传递到大脑中央后回,大脑进行分析定位,最后告诉我们是什么味道。

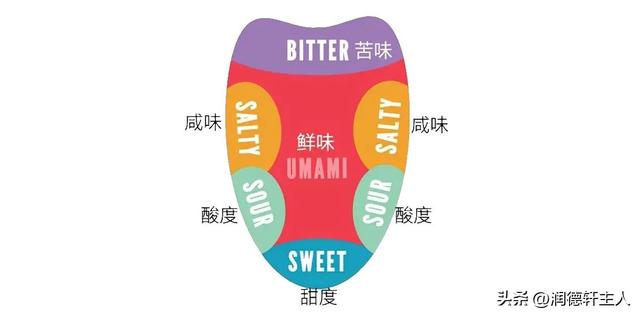

人有四种基本味觉:甜、酸、咸、苦,对此舌头又有一定的分工。舌尖对甜味最敏感,舌根对苦味最敏感,舌的两侧前半部对咸味敏感,舌的两侧后半部对酸味最敏感较敏感。

人舌味觉敏感分布图

(180)甘

字形演变:

本义溯源:

甲骨文“甘”,先画一张嘴(口),然后在其中打一短横,此为指事符号,标示口内含有东西。

甲骨文“甘”

怎样的东西含在嘴里才会舍不得咽下或者吐出?从人舌能够感受到的“甜、酸、咸、苦”四种基本味觉来说,只有甜味才能让人含而不舍。因此,甲骨文“甘”非常准确地显示了“甜美”之意。

在甲骨文之后,金文、简帛乃至小篆都接受了甲骨文的字形,口中有一短横指事符:

需要特别提醒的是,甲金文“甘”很容易被误读为“曰”,如果将同时期的甲骨文“甘”和“曰”做个对比,就会发现它们的明显不同。 “曰”的甲骨文,是在“口”之上增添一个短横指事符,表示从口中说出的话语,言从口出,这与“甘”字含而不舍的图像是截然不同的。

甲骨文“曰”与“甘”比较

为了区别于形似的“曰”字,汉印和汉砖中已见到“口”形的上横线向左右竖线穿透的情况:

东汉时期隶书确立了上述字形,口形上横突破两边,从此固定下来:

隶书“甘”

楷书承续隶书字形,从而成今日之“甘”字:

楷书“甘”

由此可知,“甘”字本义:以含而不舍的味觉,来表示“甜美”、“甜蜜”之意。引申指“美味的食物”,还引申为“乐意”等义。

衍生含义:

古诗欣赏:

《谢杨尚书惠樱桃》

唐代 卢延让

满合虚红怕动摇,

尚书知重赐樱桃。

揉蓝尚带新鲜叶,

泼血犹残旧折条。

万颗真珠轻触破,

一团甘露软含消。

春来老病尤珍荷,

并食中肠似火烧。

甘甜的樱桃

其他汉字解释:

宝 、 表 、 采 、 典 、 而 、 封 、 复 、 解 、 进 、 克 、 里 、 市 、 外 、 为 ......

更多:“越原始,越深刻——重新理解汉字本义”系列之便捷检索

本号其他文章分享:

- 重读《商业模式新生代》,思考如何“价值创新”(一)

- 重读《商业模式新生代》,思考如何“价值创新”(二)

- 麦肯锡“7S模型”竟暗合《孙子兵法》

- 锋刃之下,去芜存菁——奥卡姆剃刀

- MECE原则 —— MECE讲什么?

- MECE原则 —— 谈谈“二分法”

- MECE原则 —— 谈谈“过程法”(1)

- 谈谈过程法(6) —— 高效解决问题的八步骤

- 谈谈要素法(1)—— “人机料法环”&“人事时地物”