中都伯左丘明与中都宰孔子

孔子

孔子(公元前551—前479年),名丘,字仲尼,鲁国昌平陬邑(今山东曲阜东南)人。春秋末期的思想家、教育家和政治家,儒家学派的创始人。

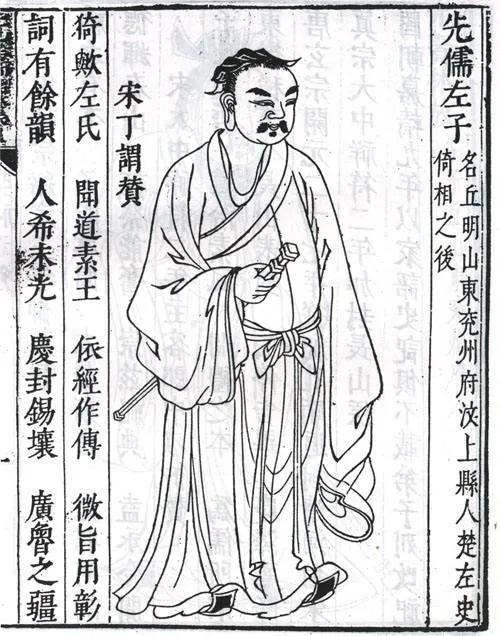

左丘明(前540年-前452年),姓丘,名明,因其父任左史官,故称左丘明。史学家、文学家、思想家、散文家。曾任鲁国史官,为解析《春秋》而作《左传》又称《左氏春秋》,又作《国语》。

左丘明出生地说法不一,一说春秋末期鲁国都君庄人(今山东省肥城市石横镇东衡鱼村)据《汉书人表考》也载:左丘明“葬泰安肥城县西南五十里肥河乡都君庄”。清康熙十一年《肥城县志》载:“左丘明墓在城西南五十里肥河乡都君庄正觉寺之西。”这只是说明左丘明死后所葬墓地。

另一说其出生地在今之汶城东北军屯乡南陶村,今南陶村犹有不少左姓居民皆奉丘明为远祖,墓地据考在军屯北部之丘岭间。因代远年湮,资料令而无以确考。

唐宋追崇孔门诸贤,多以其桑梓(出生地故乡)为爵,宋政和宋徽宗政和元年(1111)赵佶封左丘明为“中都伯”。汶上文庙中有乡贤祠一宇,祟祀本县历代名贤大儒,为首者即为左丘明,说明左丘明是汶上人或在中都工作生活过。史书简称其为鲁人,实则中都人也。

左丘明是中国传统史学的创始人。被誉为“百家文字之宗、万世古文之祖”。春秋末期史学家、文学家、思想家。曾任鲁国史官,为解析《春秋》而作《左传》又称《左氏春秋》又作《国语》。历代帝王多有敕封:唐封经师;宋封瑕丘(瑕丘为古地名,今山东省兖州市)伯,和中都(今山东省汶上县)伯;明封先儒和先贤。

左丘明很重视礼的作用。他认为礼是治理国家、安定社会、造福人民的依据和手段,也是“君子”必须遵行的规范;作为一个君子,首先要把礼和义放在最重要的地位,“君子动则思礼,行则思义,不为利回,不为义疚”(《左传·昭公三十一年》)

左丘明知识渊博,勤于著述,而且品德高尚,受到孔子的赞赏和高度评价,孔子曾以左丘明为楷模谈论自己的做人原则,孔子言与其同耻。曰:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之;匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”《论语·公冶长》。孔子评价左丘明的这些话,反映出左丘明是一位诚实耿直、品德优良的人,这与秉笔直书的春秋史官文化精神是一致的。

二人志同道合,相互敬重,为了著述历史,左丘明曾与孔子一同前往周室,在周太史那里查阅档案,回鲁后孔子便写了文字简明的《春秋》,而左丘明则写成了内容浩繁的《左传》。

作为太史,左丘明非常关心国家政事,积极参政议政。鼎力支持孔子从政。左丘明品德高尚,胸怀坦荡,深得鲁侯器重。鲁定公想任命孔子为司徒,打算找三桓进行商议,事先征求左丘明的意见。左丘明说:“孔子是当今的大圣人。圣人一当政,犯错误的人就很难保住自己的官位。您要任用孔子,却又想和三桓商量,他们怎会支持您的主张呢?”鲁定公百思不得其解地问道:“你怎么知道他们不会同意?”左丘明笑了笑,回答道:“从前,周朝有个人很喜欢毛皮大衣,同时也很喜欢美味肉食。他想做件价值千金的皮大衣,于是就去和狐狸商量,直接向狐狸索要皮毛;他想办桌味道鲜美的牲祭,于是就去同羊儿商量,直接向羊索要羊肉。话还没说完,狐狸和羊儿便都躲藏了起来。因此,五年过去了,这人一件皮大衣也没做成;十年过去了,一次牲祭也没做上。原因其实很简单,那就是周人的谋略不对。你打算任命孔子为司徒,却召集三桓来商量,这同与狐狸商量做皮大衣、与羊儿商量做牲祭是同一个道理。”

左丘明这样说是因为孔子主张削弱三桓,加强君权,曾向鲁定公提出“堕三都”的建议。“三都”指三桓的三个据点:季孙氏的费邑、叔孙氏的睩邑和孟孙氏的成邑。“三都”是三桓对抗公室的私有据点。由于三桓住在国都,封邑由家臣掌管,因此“三都”对三桓本身来说同样也是一种威胁。孔子通过游说曾一度使鲁公拆掉了叔孙氏的睩邑,如此这样,左丘明冷静地分析了三桓不会支持鲁定公任用孔子的原因,看到了三桓与孔子之间的矛盾,所以当鲁定公征求自己的意见时,他便用“与狐谋皮”“与羊谋馐”两个寓言故事比喻说明,建议避开三桓直接任用孔子。于是,鲁定公听从左丘明的建议,没经三桓同意就直接任命了孔子。

左丘明最理解孔子的思想是孔子的知音。孔子对丘明更是赞叹不已,亦是左丘明的良师益友。孔子在中都做中都宰时,两位圣贤交往更为密切,同在中都大地留下了光辉足迹,孔子和左丘明的友谊,不仅成为流传干古的一段佳话,更成为圣人间惺惺相惜“君子之交”的典范。

,