对于《老残游记》,这本中国四大讽刺小说之一的书,一直保持着好奇的心态。但是没有静下心来好好地读这本书。

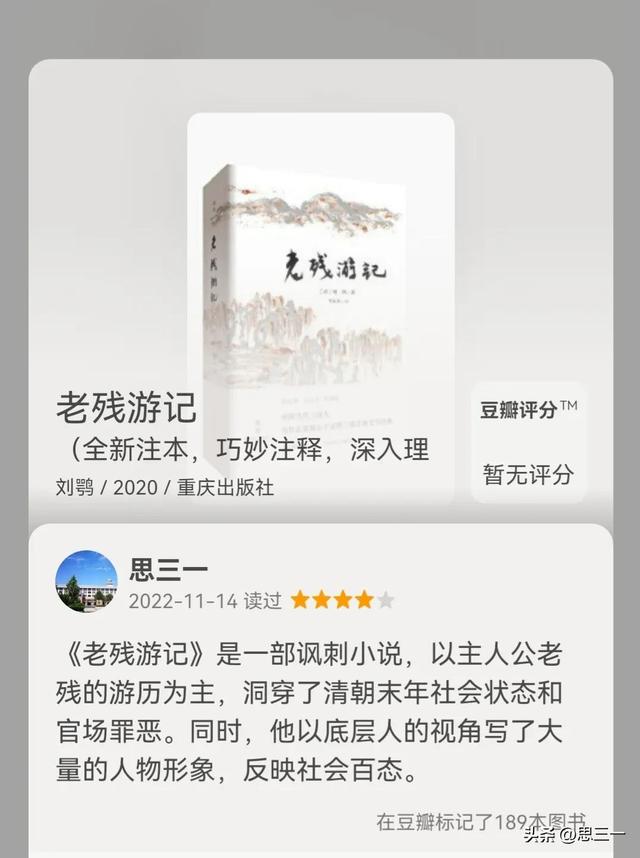

有幸在阿柒读书群里约到了这本经典的传世之作。收到书的那一刻,深深被书封面精美的装潢震撼了。精美的背后一定是深刻有趣的灵魂!

粗略翻了一遍,对《老残游记》整体上有了一个初步的认识:书中主人公老残以游医的身份行走在社会生活中,以自己的独特行医手法和不同的人打交道。

人说《老残游记》是一部带有自传色彩的讽刺小说,亦是晚清的人情世故图。从各处搜集了关于作者刘鹗的相关信息:

刘鹗,精於算学,医学,水利,并留心西洋科学。个性放旷不拘,所见不同於流俗,观察时事尤其犀利。早年曾於扬州行医,后改行经商(刘鹗28岁曾在江苏淮安开过菸草店,31岁又在上海开过书店,但都因经营不善而倒闭)。光绪14年(西元1888)黄河决口於郑州,便投效河督吴大澄,山东巡府张曜,协助治河,后因治河有功,声誉大起,被保荐以知府任用。曾上书建议修筑铁路,利用外资开采山西煤矿,兴办实业(指工商企业),以利民生,时人不解其用心,交相指责,视为汉奸。光绪26年(西元1900)义和团事起,八国联军入侵北京,太仓粟(京师官方谷仓里的粮食)为俄兵所据,他向联军以低价购得太仓粟,赈济饥民,全活甚众,却因被控私购太仓粟,流放新疆,住在乌鲁木齐一座寺庙的戏台底下,靠为人治病度日,最后病死於迪化(今乌鲁木齐)。著有《老残游记》,《铁云藏龟》,《历代黄河变迁图考》等书。

刘鹗的生平和主人公老残的多处相似,说是自传式小说实不为过。《老残游记》主人公老残姓铁名英,号补残,这是刘鹗意欲修补晚晴惨败的局势。

而刘鹗本人也是富有学识又得不到抱负的人。不做官却想做为官之事,遭遇的众生相,老残也只能是以非正常的手段获取。这些恰恰需要人情来弥补,需要讽刺的手法来描写。

一、老残以游医身份游走江湖,徜徉于人情世故众所周知,清朝盛行八股科举,文人思想僵化都是因此而致。那个时候,很多官职是靠“捐”来。这也恰恰证明了清末做官的不一定是有才的,有才的不一定会去做官,比如老残。

主人公老残因为自己高明的医术,救治了一位大户人家的妻儿,得到赏识,竟然有人愿意替他出钱捐官,老残拒绝了。

书中没有穷凶极恶之徒,有的反而是“清官”。这些清官为了邀功,不要钱,不惜杀民。他们是用人血染红顶子的刽子手,而翠环就是一个牺牲品。

黄河两岸决堤,人民家破人亡。迫于生计沦落为妓女的翠环,在一次次的人生追求里,一步步走出桎梏。虽然翠环是昏官残害的百姓人物之一,也是刘鹗追求自由的象征人物。作者借用翠环的身世遭遇点破自己的精神追求。

老残身怀几样本事,不求钱财酒色,走到哪里也都有安身立命的地方,随遇而安。他三教九流都结识,在遇到难处之时,便处处皆有故旧照应;老残和官场也保持若即若离的关系,不做官,却能在必要时借助衙门的力量;性格温润平和,走南闯北“吃得开”,古道热肠也能倾情相助。

二、颇具讽刺意味的清官之场在《老残游记》中,刘鹗对社会的批判是切中时弊、独具一格的,在第十六回里他这样评述:

赃官可恨,人人知之。清官可恨,人多不知。盖赃官自知有病,不敢公然为非。清官则自以为我不要钱,何所不可。刚愎自用,小则杀人,大则误国。吾人亲自所睹,不知凡几矣。试观徐桐、李秉衡,其显然者也,《廿四史》中指不胜屈。作者苦心,愿天下清官勿以不要钱便可任性妄为。

“当官不为民做主,不如回家卖红薯。”这是郑燮(板桥)作为清官的标榜。可是在清末,所谓的清官不过是“我不要钱,何所不可”的可恨之人。刘鹗在《老残游记》这部小说中揭露清官之恶,这是小说史如此手法的首部作品。

刘鹗对官场的清醒认识,通过《老残游记》,让这个层面上的人民认识到对整个官僚集团是不能寄以任何期望的。官官相护,官商相护,“天下乌鸦一般黑”,所谓的“清官”也不过是为了沽名钓誉。

《老残游记》作为十大古典白话长篇小说之一,备受世人赞誉,当之无愧。而刘鹗心怀天下,投身于实业救国;他关心国事时事,忧国忧民,忧虑于当时西方列强瓜分中国的局势。但他没有冒险激进的行为,也不赞成拳民的盲目排外。他只是想改良,想借助官府的力量去实现人生价值。

,