第一支疫苗诞生于1796年,在随后的两个世纪里,从乔治·华盛顿的军队到世界各地的儿童,几十种疫苗已经挽救了数百万人的生命。

下面记载了一段关于疫苗的难忘历史。

1、疫苗接种,或者说有意通过疫苗控制传染病的治疗过程,起源于1796年。当时,危险的天花在英国盛行,一位名叫爱德华·詹纳的英国医生注意到当地的挤奶女工从未得过天花,但生有永久性的牛痘。他从中受到启发:接种较为良性的牛痘疫苗,或许可以有效预防致命的天花。于是,詹纳将从挤奶女工莎拉·内尔姆斯手上收集到的牛痘脓疱液,涂到8岁的詹姆士·菲普斯手臂上的划痕中。

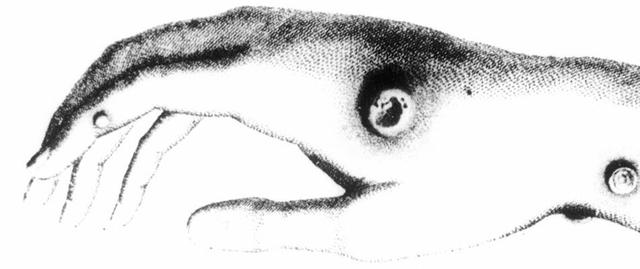

18世纪挤奶女工手上的牛痘脓疱帮助发明了第一支疫苗

他的理论在菲普斯身上得到了证明。菲普斯成功接种牛痘后,从未得过天花这种每年会杀死40万人的疾病,同时由于接种过程很成功,他也没有生出牛痘。詹纳的学说得到了认可,并被广泛应用起来。到1980年,天花这种曾经祸害四方的疾病终于在全球范围内被彻底铲除。

2、在1877年以前,细菌等微生物并不为人所知。直到路易·巴斯德提出了疾病的细菌理论,他认为疾病是由人肉眼无法看到的细菌扩散、增殖所引起的。在1881年,巴斯德做了一场公开实验。他向24只绵羊、一只山羊和六头母牛接种了一种叫做炭疽的细菌,并留下了另一组未接种的农场动物作对比。几个星期后,他在整个农场释放炭疽菌。几天后,围观群众回到农场,他们看到所有未接种的动物都死了,接种组的动物却安然无恙。5年后,巴斯德又发明了狂犬病疫苗。

路易·巴斯德,疾病的细菌理论发明者,在他的实验室。(科学实验室照)

3、早在公元前400年,希腊名医希波克拉底就描述了白喉病——一种粘膜阻碍呼吸和吞咽的疾病。但直到十九世纪,控制这项潜在致命性传染病的抗毒素,同时也是疫苗的先驱,才被开发出来。作为抗毒素的发明者,埃米尔·冯·贝林因这一发现获得了1901年的诺贝尔生理学或医学奖。

4、1952年,脊髓灰质炎疫情在美国蔓延,这种疾病传染的案例已经累计到了57000例,这时距离最著名的脊髓灰质炎受害者——富兰克林·德拉诺·罗斯福总统的逝世已有7年。3年后,乔纳斯·索尔克博士发明了用已经死亡的细菌制作的疫苗。同时,阿尔伯特·沙宾博士也研发了一种用毒性减弱的活细菌制作的疫苗。把这两种疫苗结合在一起后,产生了极好的预防脊髓灰质炎的疗效。1994年,世界卫生组织正式宣布,整个西半球的脊髓灰质炎已经被消灭。

5、1963年,辉瑞公司推出了对抗高度传染性儿童疾病麻疹的疫苗。三年后,美国疾病预防控制中心宣布了一项根除麻疹的运动。两年内,麻疹发病率下降了90%以上。

6、在乔治华盛顿带领士兵从英军手中收复魁北克时,军队中暴发了天花,导致战斗失败。1777年战争结束后,华盛顿将军坚持要让他所有的部队完成“人痘接种”(疫苗的前身)。

乔治·华盛顿将军和这支部队越过特拉华,他坚持让这支部队接种了疫苗。(大都会艺术博物馆)

7、疫苗的幕后英雄莫里斯·希勒曼博士,在1967年开发了一种用于预防流行性腮腺炎的疫苗,随后于1968、1969年分别研制了麻疹和风疹疫苗。1971年他把这三种疫苗结合成一种疫苗,称为MMR。这一疫苗挽救了全世界数以百万计的生命。希勒曼一生共研制出了40种疫苗。

8、西方世界的第一次疫苗接种,是由英国侨民玛丽·沃特利·蒙塔古夫人促成的,她的丈夫是土耳其的外交官。1715年,玛丽·沃特利·蒙塔古夫人不幸被天花毁容。1721年,在见证了土耳其当地的实践后,她给她两岁的女儿公开接种天花疫苗。她在一封写给朋友的信中提到:“天花在(英国),如此致命,如此普遍。但在(土耳其)却完全没有造成危害,因为有(疫苗接种)这项发明。有一群年长的妇人,每年秋天都会开展疫苗接种服务。”

玛丽·沃特利·蒙塔古夫人,把疫苗接种理念从土耳其带到西方的伟大女性。 (NYPL/Science Source/Science Photo Library)

9、据记载,早在十世纪,中国人就掌握了预防天花的手段:通过收集感染者的伤疤,磨成粉末后,放入健康人的鼻子里

-------------------------------------------

1、生物制品与疫苗

定义:

1.1生物制品是指用微生物或其毒素、酶,人或动物的血清、细胞等制备的供防治和诊断用的制剂。预防接种用的生物制品包括疫苗、菌苗和类毒素。其中,由细菌制成的为菌苗;由病毒、立克次氏体、螺旋体制成的为疫苗。

1.2疫苗是生物制品中的重要一员,它是采用微生物或其毒素、酶、动物的血清、细胞等制备的供预防和治疗用的制剂,是为了预防、控制传染病的发生和流行,用于人或动物体的预防接种的预防性生物制品。疫苗从防患于未然的角度来免除众多传染病对人和动物生命群体的威胁。

2、疫苗的抗病原理

2.1 疫苗是将病原微生物(如细菌、立克次氏体、病毒等)及其代谢产物,经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂。疫苗保留了病原菌刺激动物体免疫系统的特性。当动物体接触到这种不具伤害力的病原菌后,免疫系统便会产生一定的保护物质,如免疫激素、活性生理物质、特殊抗体等;当动物再次接触到这种病原菌时,动物体的免疫系统便会依循其原有的记忆,制造更多的保护物质来阻止病原菌的伤害。和人类的过敏反应的原理类似。

3、疫苗的诞生与发展

3.1疫苗的诞生

疫苗的诞生最早要追溯到中国古代时期。18世纪早期的中国,就已出现以接种天花患者的脓液-这种接种人痘的独创性方法来预防天花。虽然这种不经任何处理就对人的活体进行接种人痘的医疗手段带有一定的危险性,但该方法却为利用疫苗的手段预防高危恶性传染病开创了先河。1921年,人痘接种法传入了英国,英国乡村医生琴纳(Edward Jenner)也发现接种牛痘病牛的挤奶牛女工不会患天花,琴纳在1976年从一挤奶女工感染的痘胞中取出胞浆,接种于8岁男孩的手臂上,然后让其产生天花脓胞液,结果该男孩并未感染天花,证明其对天花确实有免疫力。这也是人类通过有意识预防接种来控制传染病的首次科学实验。而Vaccine,其意为疫苗、菌苗,泛指所有主动免疫的生物制品,来源于当时最大规模应用的用牛制备的疫苗-牛痘苗(vaccine),拉丁文中Vacca是指牛的意思。

3.2疫苗的发展史和研究技术的发展

3.2.1疫苗的发展史

疫苗的发展可将其划分为三个时期,第一为古典疫苗时期,即在病原体发现前,根据反复观察和摸索经验而制出疫苗的时期。第二为传统疫苗时期,即利用病变组织、鸡胚或细胞增殖病毒来制备灭活疫苗和弱毒疫苗;用培养基培养完整的细菌制备灭活疫苗和弱毒疫苗。第三为工程疫苗时期,即采用DNA重组技术生产疫苗。

1796年,史上第一剂疫苗,本质为牛痘疫苗,用以对抗天花

1879年,首支抗霍乱疫苗

1881年,首支抗炭疽疫苗

1882年,首支抗狂犬病疫苗

1890年,首支抗破伤风、白喉疫苗

1896年,首支抗伤寒热疫苗(typhoid fever)

1897年,首支抗鼠疫疫苗

1921年,首支抗结核病疫苗(卡介苗)

1926年,首支抗百日咳疫苗

1927年,首支抗结核疫苗

1932年,首支抗黄热病疫苗

1937年,首支抗伤寒(typhus)疫苗

1945年,首支抗流行性感冒疫苗

1952年,首支抗小儿麻痹疫苗

1954年,首支抗日本脑炎疫苗

1957年,首支抗腺病毒疫苗

1962年,首支抗小儿麻痹口服疫苗

1964年,首支抗德国麻疹疫苗(Rubella)

1967年,首支抗腮腺炎疫苗(Mumps)

1970年,首支抗玫瑰疹疫苗(roséole)

1974年,首支抗水痘疫苗

1977年,首支抗肺炎疫苗(肺炎双球菌)

1978年,首支抗脑膜炎疫苗(脑膜炎双球菌)

1981年,首支抗乙型肝炎疫苗

1985年,首支抗B型流感嗜血杆菌疫苗

1992年,首支抗甲型肝炎疫苗

1998年,首支抗莱姆病、轮状病毒疫苗

2006年,首支抗子宫颈癌(乳突病毒)疫苗

2009年4月23日,中国宣布成功研发出口服重组幽门螺杆菌疫苗

3.2.2疫苗研究技术的发展

第一次疫苗革命以疫苗之父Pasteur于19世纪末研究的鸡霍乱疫苗、炭疽疫苗和狂犬病疫苗为标志的。

第二次疫苗革命从20世纪70年代中期开始,分子生物学技术迅速发展,以重组DNA技术为代表,基因工程乙肝疫苗,肝炎,脑膜炎和流感嗜血杆菌的多糖和多糖耦联疫苗,以及无细胞百日咳和回归热的纯化的蛋白质组分疫苗通过临床试验,形成第二次疫苗革命。

第三次疫苗革命 20世纪90年代,又诞生了一种新的疫苗-基因疫苗,或称和核酸疫苗或者DNA疫苗。基因疫苗因能刺激机体产生特异而有效的免疫反应,尤其是能诱导产生具有细胞毒杀性功能的T淋巴细胞,可有效地预防病毒、胞内细菌和寄生虫所引起的传染病,从而引起第三次疫苗革命。

4、疫苗的发展前景

4.1疫苗的优势

接种疫苗是预防疾病最有效、最经济的手段,是目前人类唯一可以有预测地消灭某一疾病的武器,随着治疗技术和疾病预防的进步,接种疫苗已取得显著的成效并有可能扩展到防癌的目标。还有可能预防动脉粥硬化的疫苗。

4.2疫苗面临的挑战

4.2.1疫苗研发自身所面临的问题

疫苗发展到今天,已经能预防绝大多数的传染病,但随着时代的发展,疫苗的研究面临着更加艰巨的任务,如病原的变异、抗原的提呈方式以及内源性疾病疫苗的研制等。

4.2.1.1疫苗自身的局限性,也就是说细菌或病毒一旦发生变异,那原有的疫苗则失去了作用。

4.2.1.2 抗原如何更有效地提呈给免疫系统。减活疫苗存在致病性和回复致病性的危险,不适合免疫缺陷者使用,且活疫苗生产可能造成污染。灭活疫苗虽然安全性较好,但诱导的长期免疫反应效果较差,且对细胞内感染为主的多种疾病的防治效果也较差。所以传统疫苗对一些较复杂的微生物就比较无能为力。

4.2.1.3 是否可以用疫苗来预防和治疗心脑血管疾病和癌症等内源性疾病

4.3疫苗的未来发展方向

4.3.1疫苗研究前沿:流感疫苗、轮状病毒疫苗、肺炎结合疫苗、4价流脑结合疫苗以及带状疱疹病毒疫苗等是近些年来疫苗研发的前沿。

抗生素耐药、医院感染和生殖器疱疹等疾病则是今后疫苗研究的重点。

4.3.2癌症疫苗正在崛起

人类乳头瘤病毒(HPV)融合蛋白疫苗是世界上首支可以预防癌症的疫苗,而据美国化学学会糖类化学分会贺拉斯贝尔奖得主海尔特·简·布恩斯(Geer Jan Boons)曾在与中国药科大学师生交流时透露,目前除了宫颈癌疫苗多年前在美国上市,肾癌疫苗多年前在俄罗斯上市外,还有多个癌症疫苗已经进入临床阶段。最快1年,这些癌症疫苗就将上市。

但是癌症疫苗的研发却频频遭遇困境,很多肿瘤疫苗的研发纷纷卡在临床试验三期,从而失败。

理想的疫苗应具有以下的特点:①促进有效的人体免疫力②提供生命周期(长期)的保护③安全,没有副作用④效果稳定,价格便宜⑤被公众普遍的接受

4.4疫苗可能造成的危害

4.4.1疫苗有可能催生出更致命的病原体

许多病原体并不会具有很强的致命性或毒力,因为一旦它们过早地杀死宿主,就无法在感染者之间相互传播。然而,有些疫苗不能阻止病原体感染,却能帮助减轻患者的病情严重程度。14年前,Read在Nature杂志上首次发文指出,这些“不完美”或“有缺陷”的疫苗通过延长宿主寿命,事实上加剧了致命病原体的扩散。正常情况下,病原体的毒力越强,其在宿主体内存活的时间就越短。

近期,Read发文指出,这一现象似乎在马立克氏病(一种鸡病毒性疾病)中有所体现。马立克氏病原通常潜伏在易感禽类的羽毛囊中,并随皮屑的分泌而被其他禽类吸入,导致扩散感染。养殖户定期为家禽注射抗病疫苗能保证鸡群健康,却无法阻断病毒传播及禽类感染。在过去的几十年间,马立克氏病的毒力不断在强化,研究人员猜测这很可能是接种疫苗导致的不良后果。

参考文献

(1)Kai Kupferschmidt.疫苗有可能催生出更致命的病原体[J].science,2015,13(8)

⑵袁一雪,从癌症疫苗到治疗性疫苗,越来越多的疫苗走进生活[J].中国科学报,2016.29(4)

⑶朱向军,张之伦.新疫苗的发展和应用展望[J].口岸卫生控制,2002,7(4):32-34

⑷沈心亮,蒋韬.中国疫苗应用现状与发展趋势[J].微生物免疫学进展,2003.31(4)60-66

⑸秦刚.疫苗技术的发展与传染病的免疫预防[J].山东畜牧兽医,2004,4:37,37-37

⑹赵晓东,等.新型疫苗的发展趋势[J].口岸卫生控制,2001,6(1):45-46

⑺程军波.国内疫苗生产现状[J].中国禽业导刊,2007.24(19):6

⑻Martin S J.疫苗设计:未来的可能性和潜力[J].赵宜为,译.微生物学免疫学进展,1995,23(2):125-128

⑼Kelly Servick.一针HPV疫苗便可长久保护[J].science,2015,12(6)

⑽姜平.兽医生物制品学.第2版[M].北京:中国农业出版社,2003

⑾董德祥.疫苗技术基础与应用[M].北京:化学工业出版社,2002:96-98

⑿李忠明.当代新疫苗[M].北京:高等教育出版社,2001:203-260

⒀庾莉萍.我国新型疫苗的开发现状[J].养生月刊,2007,28(7):613-615

⒁张延龄,张晖.疫苗学[M].北京:科学出版社,2004

⒂赵晓东,聂维忠.新型疫苗的发展趋势[J].口岸卫生控制,2001,6(1);45-50

⒃盛秋菊,王洪涛,宋永喜.治疗性肿瘤疫苗的研究进展[J].现代医药卫生,2007,23(15):2284-2286

⒄Kurstak E.Vaccine,1999,17(13-14):1583-1586

⒅百度百科,疫苗的发展历程

⒆卢锦汉,章以浩,赵凯.医学生物制品学[M].北京:人民卫生出版社,2005

⒇万雪,王磊,宁官保.高新技术在疫苗生产上的应用[J].畜禽业,2005,1:38-40

,