作者:罗云

豫剧《铡刀下的红梅》以崭新的艺术风貌树立在舞台上,引来万众注目,好评如潮。这是一部经过全力打造,已被实践检验和观众认可了的国家舞台艺术精品。资深导演余笑予为排演《铡刀下的红梅》曾经历十多年的积累和孕育过程,并与作者宋西庭数易其稿,反复加工提炼,在相同题材的艺术作品中另辟蹊径,独树一帜,脱颖而出,成为“红色经典”中的代表剧目,其政治热情和艺术胆识令人敬佩。

一、导演的使命感和人格魅力

当我欣赏《铡刀下的红梅》那质朴凝练、机巧生动的丰姿异彩,被极富生命质感的刘胡兰形象完全征服,从中深深感受到余笑予导演置身于当今人类文明的前沿,拥有新世纪的精神价值观念,怀着一种神圣的使命感,以极大的创作热情关注当代人的精神生活,用自己的灵魂和激情为少年英雄刘胡兰讴歌,引导人们在充分得到艺术审美享受的同时,重新感受到刘胡兰的生命气质和圣洁的人生境界。导演是舞台生命精神的创造者,而导演的文化人格,首先体现在文本的选择、重构和诠释上。法国大雕塑家罗丹在他最后的遗嘱中说过:“真正的艺术家总是冒着危险去推倒一切既存的偏见,而表现自己所想到的东西。”余笑予深知20世纪50年代中期,刘胡兰的英雄事迹已被歌剧、舞剧、豫剧、话剧、电影搬上舞台和银幕,而且在广大观众中产生过广泛的影响。那么,他为何还要“再排这个人人皆知的老题材的戏曲”?后来他在一次座谈会上作了说明:“我是一个不到黄河不死心的人,既然酝酿了这么久,就应该使自己的梦想成真,在中国共产党建党80周年之际,作为一名共产党员,应当向党献上一份礼物。”这是多么平实中肯的语言,多么真诚热切的使命。他在排《铡刀下的红梅》期间,因疲劳过度两次住进医院,两次下病危通知,用他自己的话说“《铡刀下的红梅》差一点成了我的‘绝笔’”。这一切都不能抗拒他对艺术的投入和挚爱,他是把他的生命气质输入到《铡刀下的红梅》里,与其重生。

余笑予的生命中饱含着一种草根活力、平民视角和人文意识,汇集着悲悯、期待、憧憬。他从20世纪80年代初至今执导的一系列剧目,如《徐九经升官记》《弹吉他的姑娘》《膏药章》《未了情》《虎将军》《风雨行宫》《太行山人》等,无不凝聚着他对人生的思考,对生命的呐喊。他是把导演工作的重点放在对文本的独特构建上,展开想象和创造。这虽是一种文化意义上的准备,是文化的延伸和发展,但作为导演的余笑予却有着非常强烈的指向性,那就是对文本思想的深刻解读和立意的升华。他把自己的认识和积累以独特的创意,引发作者向文本深层开掘,既重视传统文化的根基,又以当下为契机为灵魂,寻找“在人们价值观念发生重大变化,市场经济迅猛发展的今天”,逐渐失落的文化精神。而呈现在《铡刀下的红梅》一剧中的人文戏剧和现代戏剧的双重意蕴,彰显了导演在文化精神、人文意识重建的现实面前,更加理性和自觉。

二、当代戏曲的审美追求

豫剧《铡刀下的红梅》的艺术呈现,彻底打破了传统戏曲惯用的以“正叙”为基点的情节顺序和线型结构,减略了不必要的情节交代,只采撷几个闪光的生活横断面,从刘胡兰被捕面对生死考验起,最后结束在刘胡兰英勇就义止,中间插入三次“倒叙”。其一:刘胡兰因让奶奶为自己梳理辫子误了开会,经县长顾长河讲明革命道理,她认识到错误,积极要求加入中国共产党。其二:身为儿童团长的刘胡兰买发卡酬谢妹妹,失去警惕放过汉奸特务,在悔悟中汲取教训。其三:刘胡兰挺过风雪严寒的侵袭,眼前出现玉嫂、村长、顾长河,入党的誓言,党的召唤,激励她誓死与敌人斗争到底。导演的舞台处理,根植于戏曲美学原理的土壤中,发挥戏曲写意性、假定性、时空自由的艺术特征,注入现代思维,借鉴影视“蒙太奇”手法,吸取当代小说灵活多变的叙事方式,凭借转台的旋转变换,组成现实时空与过去时空交替呼应,使“正叙”与“倒叙”穿插自如自然,人物“化出”与“化入”衔接紧凑严谨。当阴险奸诈的特派员拿出顾长河送给刘胡兰的军帽,企图引诱刘胡兰说出顾长河的行踪,刘胡兰手捧军帽往事历历如在眼前。此时,灯光暗转,立即出现顾长河给刘胡兰讲革命道理的情景。随后几声枪响,勾子军搜山,刘胡兰掩护顾长河撤退。舞台上时而表现刘胡兰率领儿童团操练,赶走前来相亲的小女婿,含有喜剧色彩的生活场面;时而凸显刘胡兰忍受严寒折磨的坚强意志。这种跳跃式的巧妙衔接,不但使人物行动互为因果,增强戏剧性因素,而且通过场与场的交叉、互动、互融,全面而有效地展现了人物的丰富性和情感的深刻性。导演手法干净洗炼,节奏明快,张弛相宜,生活气息与意象传达并行不悖,使有限的舞台空间生发出无限的可能和生机。

导演还把两个不同环境放在一起,传递刘胡兰与敌人的心理交锋。雪地上的刘胡兰坚持决不倒下;庙里的特派员、匪连长在火盆前饮酒言欢,断定刘胡兰非倒下不可。同在台中转台上,一高一低,一前一后,直接面向观众交流。这是运用两种空间叠构并列,集中视点,强化人物之间的情感对比和形象反差,让观众透过比对更明晰地看到人物内心丑与美截然不同的精神世界。在这里导演不是按照现实生活的时空概念,而是化实为虚,沿着人物的心路历程,强调情感抒发和灵魂揭示。

刘胡兰经受住肉体的折磨和心灵的摧残,更加思念亲人,呼唤“玉嫂村长你在何方?”导演让刘胡兰从物理空间进入心理空间,营造一种幻觉与现实并存的意象氛围。拟人化的梅花舞队推移着梅树流布全台,梅丛中幻化出玉嫂、村长、顾长河,四人对唱组成肝胆相照、壮怀激烈的英雄群像。在灯光的浓重渲染下,舞台旋转,傲雪的梅花亭亭玉立,硕大的党旗展开似革命洪流不可阻档。景中有情,情中有景,达到情景交融诗意盎然。最后刑场,勾子军荷枪实弹蜂拥而上如临大敌,特派员、匪连长面目狰狞穷凶极恶,反衬出刘胡兰面对铡刀大义凛然的英雄气度。“生的伟大,死的光荣”金光闪闪八个大字的长幅从空中飘然而下,满台红梅怒放,映衬着刘胡兰虽死犹生的圣洁雕像。导演动用多种艺术手段,造成强烈的视觉效果,把全剧高潮推向极致,升腾起撼动人心的悲剧力量。这些浪漫的诗化场面的精心设计,有着极强的象征意义和广阔高远的人文境界。这是导演对生命意义的张扬,对生命的礼赞。

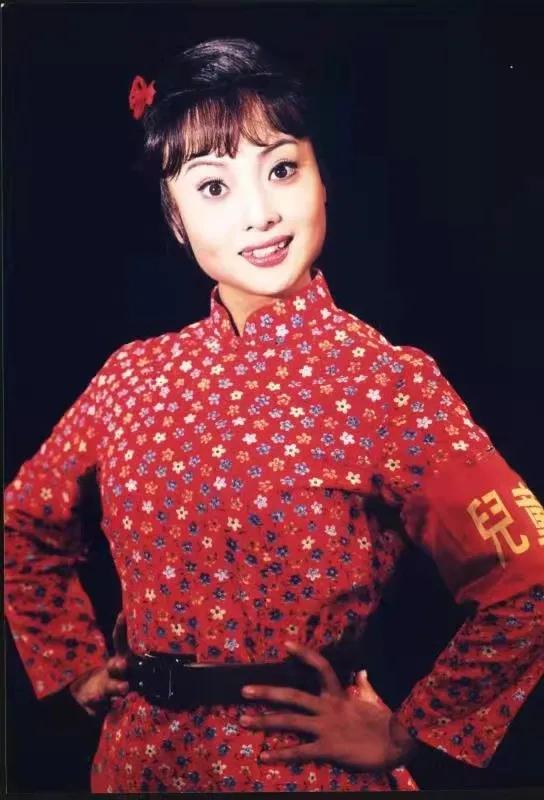

三、富有生命质感的刘胡兰形象

豫剧《铡刀下的红梅》的最大成功,是以独创精神重塑刘胡兰平凡的人生经历和伟大的英雄壮举“这一个”光辉的舞台形象。导演余笑予紧紧抓住刘胡兰成长过程和短暂而壮丽的人生,开启人物自然天性中最本源的生命形态,至真、至善、至美。以生活真实为基础,从人物出发,深入挖掘15岁少女刘胡兰特有的心理活动和情感内容,在多重人物关系中刻画刘胡兰性格的多种表现,以及发自心灵深处的爱与恨,恩与仇,追求人物心理状态的合理性和情感表达的真实性。她见到县长顾长河,流露出一脸的天真、稚气,自己还不是党员却要向党组织交党费。她带领儿童团员操练,舞起枪来显得格外英姿飒爽,朝气蓬勃。当遇到前来相亲的小女婿,却怀着少女的几分羞涩躲在妹妹身后,鼓动小伙伴们把小女婿赶走,竟然笑得前仰后合乐不可支。她一旦知道为买发卡上当受骗放过特务汉奸,反而哭得非常伤心,为发泄自己的懊悔狠狠地踩踏发卡,还要小伙伴们一齐踩踏发卡,以此表达知错必改的决心。导演把刘胡兰置于规定情境之中,以独特的行为方式和活灵活现的表演,展示在舞台上,不但引起了观众的兴趣和共鸣,而且刘胡兰的纯情率真,让人备感可信可亲。刘胡兰与奶奶的最后诀别是导演加强的重点感情戏,充分表达了祖孙之间的亲情。由心疼年迈的奶奶,进而感激奶奶的养育之恩,从托付奶奶为妹妹买发卡,到求奶奶为自己剪辫子,步步深入,层层展开,把刘胡兰与奶奶依依惜别的深情开掘得充沛感人。怀着深仇大恨的刘胡兰擦干眼泪,毅然决然昂首走向刑场。

导演处理刘胡兰与特派员、匪连长面对面的斗争,不是摆着一副成熟老练的英雄状,而是依据刘胡兰的实际年龄,以孩子般的心态观察提防,应对敌人“自白转生”的攻心战术。她大胆承认自己是儿童团长、共产党员,目光里洋溢着自信自豪的神情。当特派员假惺惺地抚摸她的长辫子时,极为反感的刘胡兰迅速闪开不予理睬。特派员捡起浸着村长血迹的白毛巾还怕弄脏了手,她夺回白毛巾围在脖子上,射出仇恨的目光。老奸巨滑的特派员让座要刘胡兰烤火取暖,她毫不客气大大方方走到椅子前坐下。后发现是别有用心马上离开座椅,保持着对敌人的戒备。特派员装模作样挨着席地而坐的刘胡兰,她似避瘟神一样急忙起身故意用劲拍打屁股上的泥土,以示憎恶。尤其刘胡兰看到匪连长与特派员打赌认输的尴尬相,笑敌人滑稽,笑出了对敌人的蔑视和嘲弄,笑出了共产党人不可战胜的钢铁意志。临刑时,刘胡兰怀着对党的无比信仰和热爱,依然带着胜利者的微笑走向敌人的铡刀。

导演诠释的刘胡兰血肉丰满,鲜活独特,富有生命质感。正如一位外国学者所说:“艺术使我们看到的是人的灵魂最深沉,最多样的运动。”余笑予倾其热情,致力于揭示刘胡兰自然天性中的生命价值、生命意义,别具匠心地组织舞台调度,深化人物行动,用多侧面、立体化、人格化的视听形象和强悍、真挚、可感的情感力量,把刘胡兰爱憎分明、疾恶如仇的人性之美,以激荡的诗意和深层的境界,表现得光彩夺目。就整个舞台构建和导演艺术而言,写意与写实,生活与夸张,真实与象征,都达到和谐统一的高度,不但把握精准,形式完美,挥洒自如,而且意蕴深邃,释放出强大的人格力量。可以说,豫剧《铡刀下的红梅》不愧是一部具有诗化现实主义风格和当代审美品位的戏曲艺术杰作。

原载《东方艺术》2008年第8期

此文于2010年10月荣获首届“黄河戏剧奖·理论评论奖”二等奖。2013年5月选入中国艺术研究院戏曲研究所编辑的《王红丽表演艺术研讨论集》。

,