7月30日上午9时,庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在朱日和训练基地举行。电视机前,盐山县一位92岁的老人身穿军装,胸前佩戴多枚功勋章,一个庄严肃穆的军礼后,老人热泪盈眶。他就是革命军人、战地记者、《红领巾之歌》的词作者翟光。建军90周年之际,记者走进盐山县城翟光的家中,听老兵追忆那段红色岁月。

陇海路战役中失去右腿1946年,国民党军队在进攻苏皖边及晋南解放区的同时,调集重兵追堵中原突围的人民解放军部队。为配合中原和苏中解放区的作战,人民解放军晋冀鲁豫军区决定在开封、徐州间开辟战场,破坏与控制铁路,调动国民党军队,求得在运动中歼其一部。

这就是解放战争初期的陇海路战役。那一年,翟光20岁。

“当时,我原本是要进入抗日大学学习的,为了响应毛主席提出的‘民族解放战争和建立新中国的伟大斗争中,共产党必须善于吸收知识分子,加入我们的军队、学校和政府工作’,我参军入伍了,并作为战地记者参加了陇海路战役。”翟光回忆,他所在的部队驻扎在徐州,主要负责破坏铁路,而他除了采写战地报道外,还要上前线抢救伤员。

《红领巾之歌》在新中国传唱“欢乐的歌声响彻天空,红领巾在胸前飘动,共产党共青团领导着我们,继承我们父兄战斗的历程,我们手牵着手,我们肩并着肩,我们是新中国的少年儿童……”这首《红领巾之歌》现在也许已鲜有人知,但在上世纪五六十年代,这是中国每一个少先队员都会唱的歌,甚至在以苏联为首的社会主义阵营内都在广泛传唱。

1949年新中国成立后,翟光正式转业,被分配到山东菏泽的赵楼完全小学担任教导主任,主持共青团工作。“那时我主持建立了赵楼第一个团支部,建团之后发现,学生们在加入少先队的时候没有统一的歌曲,所以我就想写一首让孩子们唱的主旋律。”翟光说,为谁创作、为谁服务是文艺工作必须首先明确的根本问题,歌词一定要凝结革命传统精神,并且表现出时代的进步,这样才能成为经典被传唱。几个不眠之夜后,《红领巾之歌》应运而生。

1950年,由当时北京中央乐团的指挥陈良谱曲的《红领巾之歌》正式发行,这首歌以和平为口号,表达了全国人民的一致心声,很快在新中国大地唱响,其中“和平的风吹动了旗帜”的歌词还被作为当时以苏联为首的社会阵营的宣传口径。1954年,这首歌曲获得全国少儿歌曲大奖赛第二名,排在《中国少年先锋队队歌》之后。

“歌曲发行之后,我在当时也算是小有名气了,就被保送到北京师范大学继续深造。新中国成立初期因为缺少文艺干部,我又上山下乡搞文艺创作,之后还在山东大学任教多年。”翟光说,回想过去的岁月,文化艺术犹如一把精神火炬,时时令他保持一种情感的燃烧和心灵的悸动。

7月30日上午,翟光身穿军装,胸前佩戴好功勋章,早早坐在电视机前,等着收看庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵。阅兵仪式的音乐响起,一个庄严肃穆的军礼后,老人热泪盈眶。

“翟老,在家吗?我给您送书来啦!”谈话间,盐山县老干部局的同志手中拿着一本《老人世界》走了进来。翟光的离休生活就是在每天读书看报中度过的。

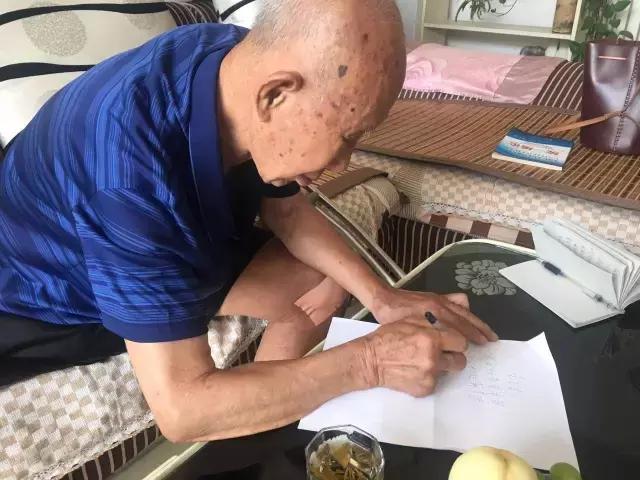

“我不打牌、不抽烟、不喝酒,最大的爱好就是写写东西,看看书,还可以用平板电脑简单上网查阅资料。”翟光虽然清瘦,但精神矍铄,聊到兴起,他还提笔给记者写下一首多年前创作的七言律诗。

翟光老伴儿多年前已经去世,育有一子一女,老人现在与儿子、儿媳一起在盐山县城生活。儿媳黄晓燕告诉记者,老人身体非常健康,生活也很有规律,饮食较为清淡,平时喜欢喝牛奶。“他每天晚上10时多睡觉,早晨7时起床,睡眠比咱们年轻人都好,高血压、高血糖、高血脂这些老年病都没有。别看老人没有右腿,但每天早晨吃完早饭都要开电动车到县城的花鸟鱼虫市场逛一逛。”

聊起战争年代的岁月,老人不时潸然泪下,而对现在社会上的一些看不惯的现象,老人也会不满、愤怒,甚至直言批评。“许多人都说我们家老爷子有点个性,但在我看来,这是他们那个年代的人的共性。”黄晓燕说,虽然现在硝烟渐远,但老人仍记忆犹新,在血雨腥风、艰苦卓绝的抗战烽火中,无数和翟光一样的革命战士舍生取义、浴血奋战,他们用鲜血和生命凝练出的“不怕牺牲、功而不傲、奉献终身”的老兵精神,是我们后代人永远学习并且继承的崇高品质。(来源:沧州日报)

,