一、净明派的起源

南宋绍兴间(1131-1163年),相传西山玉隆万寿宫道士何真公祈请许真君降临解救战乱,因得许逊授《飞仙度人经》、《净明忠孝大法》等。至元朝时,道士刘玉用“净明”作为教派名称,主要经典为《净明忠教全书》,并奉许逊为教祖,创立“净明忠孝道”。道教净明宗,与闾山派同源, 形成於宋代。该派奉东晋道士许逊为祖师,以江西南昌西山为中心。

许逊(239-374年),一般认为是一个历史人物,为东晋道士,以真诚的孝行和神异的仙术而著称。据传,许逊为汝南(今属河南)人,久居江西南昌,“逊年七岁,无父。躬耕负薪以养母,尽孝敬之道。与寡嫂共田桑,推让好者,自取荒者,不营荣利,母常遣之:‘如此,当乞食,无处居’。逊笑应母曰:‘但愿母老寿尔。’”。许逊“真君弱冠,师大洞君吴猛,传三清法要,乡举孝廉,拜蜀旌阳令”。

许逊仙去后,其弟子们仍在西山的许宅立祠传道,并将西山许宅的故居改建为游帷观作为祭祀场所。此后,每年许逊升仙之日,“四乡百姓聚会于观,设黄箓大斋,邀请道流,三日三夜,升坛进表,上达玄元,作礼焚香,克意诚请,存亡获福,方休暇焉。”

二、净明派的发展历程

净明派历史上有三个比较兴盛的时期,一个是唐朝初年胡慧超真人和万振天师的扶教,一个是宋朝何真公广度弟子,还有就是元朝刘玉真祖师的振兴,而各个时期都有其不同之特点,但是其以忠孝济度为主的精神是不变的。融合本土的儒道思想而促进了传统道教的更新与发展。

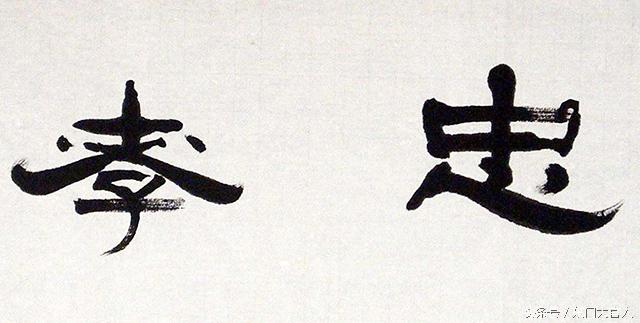

“忠孝”本是儒家伦理纲常的核心,它调整的主要是世俗的人伦关系,属于“人道”的范畴,但净明道却对它作了特殊的强调与发挥,并把它作为“仙道”的基础。净明道提出,“忠孝,大道之本也,是以君子务本,本立而道生。”

由于“忠孝”是儒家思想的基本标识,这就使净明道在一开始就与儒家有了割不断的亲缘性。其实,道教与儒家伦理的亲缘性并不自净明道始。净明道之所以将“忠孝”作为修道之基,成仙之据,这一方面是对道教自身传统的继承,另一方面也是对时代发展需要的回应。正是传统与现实的结合,使净明道最终选择了以孝道孝行而闻名的历史人物许逊为教主,并突出地强调“真忠真孝”、“真践实履”。

光讲忠孝,并不足以充分展示净明道的基本特色,因为净明道毕竟是一个道教的派别,它以忠孝为修道之基,而“修道”还是为了实现道教的终极理想。从道教的发展来看,净明道实际上是从道教灵宝派中分化出来的一个道派,它将忠孝与净明密切结合,将“净明”奉为修道的终极理想之境。

三、何为静明?

何为净明?从现有的资料来看,“净明”一词出现较早,而在净明道书中,则首次出现于何真公托“六真”之神降授的《灵宝净明新修九老神印伏魔秘法》之《序》中。何真公说:“炎宋中兴,岁在作噩,六真降神于渝川,出示灵宝净明秘法,化民以忠孝廉慎之教。”可见,“灵宝净明秘法”起先是依附于道教灵宝派的一种“化民以忠孝廉慎”的教法。

后灵宝派主要以江西阁皂山为本山,运用符箓科教和修斋诵经劝世度人,成为道教三大符箓派之一(上清派、灵宝派和正一派)。净明道与灵宝派在地域上相近,在道法上也有一脉相承之处。《太上灵宝净明道元正印经》中说:“孰为符篆,孰为真经,心定神慧,是为净明。”即认为符篆真经的精要是助人“心定神慧”,而“心定神慧”也就是“净明”。

既然净明就是“心定神慧”,因而南宋时的净明道在将“忠孝”作为净明教法的主要内容的同时,也比较强调“磨礲智慧”,并有将之与人的心性炼养联系起来的倾向,认为“净明者,无幽不烛,纤尘不污,愚智皆仰之为开度之门、升真之路,以孝悌为之准式,修炼为之方术行持之秘要,积累相资,磨礲智慧,而后道气坚完,神人伏役,一瞬息间可达玄理。”

,