至今日,鲜少有影院放映《小伟》了。

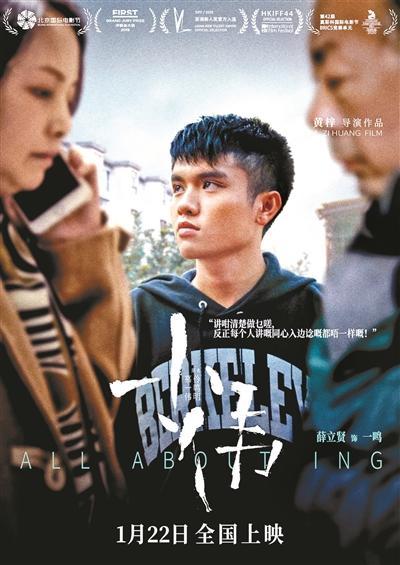

电影《小伟》,原名《慕伶,一鸣,伟明》,于1月22日全国上映。这部电影分为“慕伶”“一鸣”“伟明”三个部分,分别代表着妈妈慕伶,儿子一鸣和父亲伟明。电影讲述了一家三口的生活因父亲伟明被查出末期肝癌而改变,表面上平静的家庭被阴霾笼罩。慕伶扛起家,却得不到父子俩的体谅。一鸣收到美国的大学录取通知书,但不敢告诉爸妈,他知道母亲不易,却不愿表现过多关心。伟明则在迷雾之中暗自做出一个改变家庭命运的选择。

影片根据导演黄梓自身经历改编而成,拍摄于2018年年初。这是他在国外留学学习电影专业后,自编自导的首部电影长片,那时导演黄梓29岁。在他30岁期间,影片制作完成。他携《小伟》参加了2019年西宁First电影展,入围其主竞赛单元,并斩获“评委会大奖”。影片中“伟明”部分使用了大量超现实的元素展现癌症患者的思绪,吸引着众多观众,认为整部电影“细腻、克制,将死亡和逝去讲述得独有韵味”。在2020年期间,影片还曾分别在北京国际电影节和上海国际电影节展映,一开票就被抢售一空,口碑飘红,豆瓣评分7.8分,超过70%的观众给予了7分以上的好评。

而如此受欢迎的场景,在正式上映期间却不复现。上映六天,影片总票房不足65万,影院排片率低至0.1%,很多城市对这部电影“闻所未闻”。

1月26日,32岁的黄梓在微博发文,“像一次考试,结果比预想的还要糟糕……哪怕更多一位观众,对我而言都是有意义的”。翌日,北京青年报记者联系了导演黄梓,与他对话影片背后,他想传达的信息。

《小伟》

我没有当艺术家的才华

北青报:您什么时候开始创作剧本的?

黄梓:我爸爸是在2014年的时候得了病,所以那时候开始就有在构思,做一些笔记。真正动笔写剧本的时候是2015年。

北青报:电影制作过程顺利吗?

黄梓:我拿着剧本参加了很多电影节的创投,有一些公司开始和我对接,聊合作意向,不过一直没有真正地推进拍摄的事情。这个过程中有着种种分歧,既有创作层面的,也有创作以外的事情。

最关键的一点是我们没有建立起信任关系。我作为一名新导演,只有这么一个剧本,从来没有拍广告或短片的经历。所以,这对他们来说是非常高风险的投入。我当时觉得,既然没有信任关系,我还不如早点离开,用别的方式把我的电影拍出来。因为我迫切地要和已经不在了的父亲对话,跟自己对话。

最终,我的小姨资助了我一笔钱,让我开始了拍摄。开拍是在2018年年初,拍了33天,在春节前完成了拍摄。

北青报:这次出演一家人的演员是专业的还是素人?

黄梓:他们并不是传统意义上的电影演员,饰演夫妻的演员彭杏英和高瀚文,他们在真实生活中也是夫妻,是香港话剧团演员。饰演孩子一鸣的演员是薛立贤,曾经是童星,不过他后来没有继续当演员了。在拍片的时候,薛立贤有一天跟我说他要回香港,我问他回去干吗?他说回去考公务员。他现在已经是一名公务员了。

北青报:您怎么让他们能更好地进入角色的呢?

黄梓:前期工作还挺重要的。首先我在写剧本的时候,可能花了比较多的功夫,让演员在看剧本的时候能够更容易进入吧。

我写剧本时是用普通话,之后我们一起围读剧本时,其实是有一个翻译的过程的。他们看完剧本,有自己的理解,先按照自己的说话习惯,去讲台词和对话,我们一起商量如何调整更好。因为我们广东人有时和香港人的语言,还是有细微的差别。我们的发音基本是一样的,但有一些讲话习惯,有些俚语是有区别的,所以我们一起修改剧本,也让他们更好地了解人物。

北青报:您前期工作做得很充分,但为什么发微博又在感慨,在后期制作时,“清楚地意识到自己没有当艺术家的才华”呢?

黄梓:我对自己的预期太高了。这部电影本来是源于自己一个内心表达的冲动,剧本探讨的是孩子跟父母的关系,包括我的身份认同感的问题。“我想离开,但是又面临着抉择”这一内心的表达。

一开始写剧本,我没有考虑观众观看时的接受程度或者想引起观众多少共情。我本以为我的剧本属于很生活流或者很无聊的类型,拍出来的电影会是特别闷、非常文艺的电影。但是拍出来之后,我发现所谓的那种“高级”的艺术表达,好像并不存在。制作出来的成品反而还是挺通俗,或者说挺好看的一个故事。

北青报:所以,您从一开始就想要去追求“高级”的文艺片?

黄梓:我也没有去追求,我只是按照想法来执行。因为我之前确实没有真正地拍出来过一部电影。所以,在我的想象中,这部电影很可能是闷闷的文艺片,没有太多显性的表达。

其实一开始,我有点在模仿杨德昌导演。我到后来觉得,无论我怎么模仿,都不可能达到杨德昌的感觉。因为每个导演拍出来的东西不一样,我要跟大师作为对比的话,首先没有杨德昌观察社会的敏锐度,其次是我们的生活阅历也不一样。所以,如果我一味地想拍一部很像杨德昌《一一》的电影,就会一直迷失,不知道自己为什么要拍这部电影,也不知道自己真正的表达是什么,只是去模仿而已。于是,我后来又把这些模仿全都拿掉了。

“伟明”

在电影里完成了父亲的小小心愿

北青报:电影的最后一部分“伟明”中,父亲作为癌症患者,应该可以展现他直面癌症的一面,您却用超现实主义的表达把这一部分给规避掉了,是出于什么因素的考虑?

黄梓:戏中人物在遭遇家庭变故的时候,并不是忽然间就改变了生活态度,这与我自己的经历有关。我父亲生病的那段时间,我有时候会察觉他有一种很安静的状态,并不是抑郁或烦恼的情绪,而是他很平静地坐在一旁。

我父亲属于很爱交谈的人,他在生病的时候也是如此。只是他在有时候多了一些瞬间,他的思绪似乎飘到了很远的地方。所以拍摄这个段落时,我作为导演,试图“扮演”一个去寻找他的思绪飘到远方的人。

因此,我找到了一个小岛,离广州很远。岛上也有新的人物出现,就是“伟明”的爸爸妈妈还有大哥。

北青报:为什么会增加这些人物?

黄梓:小时候,我跟爸妈住在一起,我爷爷奶奶、我大伯是住在我家楼下。我们一家六口一起生活,每天都会一起吃饭和看电视。但是我的爷爷、奶奶、大伯和我爸爸,都是在我生命的不同阶段相继地离开了。有时候想到他们,我会觉得是那么的不真实,似乎他们只是在很远的地方,并没有离去。所以,我用了超现实的表达方式去处理。我的设计是伟明去岛上找到爸妈和大哥,这是一个寻找来处问题的过程。

北青报:所以,你也没有直接拍摄伟明离去的情节,而是用了留白的方式?

黄梓:对。开始动笔写剧本之前,我就决定不去展现死亡的过程。当然,我完全可以描绘一个人死亡的过程,拍摄他痛苦的状态或是安详离去的场景。并不是说这些呈现不好,但是在我自己的电影里面,我要回避这样的表达。

我不希望利用苦难或者说展现伟明经受的病痛,在观感上煽情,引起观众的共鸣。所以,我更倾向于把这部分做一个留白。为了让观众看得轻松,我还设计了笑点,避免让观众觉得沉重或滥情,逼得他们掉眼泪。

北青报:电影里有温情的时刻,他们离开小岛回到广州时,在火车包厢里互动,笑得很开心。

黄梓:在这样的家庭变故中,他们三个人都需要某种意义上的“出走”。去小岛给了他们一次机会,帮助他们卸下身上一些不必要的负担。在他们卸下负担之后,火车上逼仄的空间给他们提供了氛围,可以让他们真正地打开自己的心,不需要再去隐藏自己。

电影里,儿子想躺在下铺的床上。父亲也挤过去躺在一起,还要求母亲也一起躺过来,一家三口躺在一起。但是,火车上的床位小小的,根本不可能躺在一起的。

这段情节是我圆了我爸一个小小的愿望。这也是我最喜欢的一场戏,在现实中没有发生过。想到这场戏,是因为我爸生病之后,曾说过很怀念我们一家三口挤在一起睡的场景。

北青报:这似乎也是少有的一家三口同框最多的时刻。

黄梓:是啊,他们三个人很少在同一个画面中,就算有也可能是对立的,父亲与儿子一侧,母亲在另一侧。可能很多时候,一个人尽管在场,但是他并没有一种强烈的存在感。

“慕伶”

她面对的所有事情,都是第一天的不断累积叠加

北青报:电影里的母亲被“孤立”的时候是最多的,在影片第一段落母亲“慕伶”中,是最现实的部分,没有超现实的情节,为什么?

黄梓:其实“慕伶”部分也有一点点超现实的处理。在医院的场景中的长镜头,她反复地走在病房跟走廊之间。这里是有一个时空的跳跃处理。一开始有亲戚来探望伟明,后来就是慕伶送他们出去。等到慕伶走回到病房的时候,伟明已经穿好了衣服准备出院。这里有一个时间上面的跨越,从前期他们在医院里面治疗,之后一下子就到了出院的那一天了。

北青报:这样处理的用意是?

黄梓:对于慕伶来说,伟明生病住院的时期,她每天都得重复一样的事情。她每天去医院、上班、再去医院,最后回家,第二天似乎又是这样。

她面对的所有事情,都是第一天的不断累积叠加,但同时生活又有一种不稳定性。她不知道这个事情还会有什么变化,但是很可能不是往好的方向的变化。

因为伟明得了癌症,这是既定现实,病情又难以好转。她为了丈夫、为了儿子,一直处在一种很高压的状态下面。所以,我把在医院的阶段简化了。

北青报:她在高压状态中,还是撑起了整个家。

黄梓:对。她所面对的是真实的、现实存在的生活困境。她是第一个知道爸爸伟明的病情,并且选择了隐瞒病情。她必须承受生活带来的各种压力,包括经济层面的、生活层面的等等。家里面少了一个家庭支柱,那慕伶就要支撑起这个家。

北青报:所以,慕伶的镜头用了很多前景遮挡。

黄梓:是的,为了营造一种困境吧,不管她是坐地铁,还是在和同事吃饭,她总是被包围着,有种走不出去的感觉。

北青报:电影的最后,母亲和儿子达成了一种和解,这也是您内心中的期望吗?

黄梓:我还没有设想过。我并不是想要通过这个方式跟我的妈妈有所谓的和解,或是可以达成互相理解的程度。每个人在家里面的状态不一样,儿子可能并不是要跟家人在一起,每天晚上都聊天,去讲今天发生了什么。除了代际关系问题以外,更多的是我们作为一个独立的个体,要选择适应某种环境,找到自己的位置。

我有出国留学的经历,当我回到了广州,回归到家庭生活之后,我也是很不适应。我还是会去考虑父母的感受,我必须得跟以前不一样,才能去体现我出国留学的这几年的成长。我会有一些迷失吧,反而我越去想跟父母之间的隔阂,距离感会更强烈了。

“一鸣”

两代人之间在精神层面上,有一种共鸣

北青报:您当时选择了出国留学,电影里的一鸣选择了留下。一鸣的决定是您内心的另一种选择吗?

黄梓:一方面是的。不过,我的情况和电影的剧情有些区别。我是出国留学回来之后,我父亲才被查出癌症。当时,我觉得家里面特别压抑,有点喘不过气了,我不知道怎么去面对这件事。尽管我刚出国回来不久,但是我又产生了要去其他地方的渴望。另外,我在高中时期,常常和我妈吵架,频繁地争吵,我当时坚持要求他们把我送出国,想要离开家。所以,电影是把我生命中特别困惑、特别想逃离的两个阶段结合到了一起。

选择与离开的主题,一直存在于我的这部电影里面,也是我的一个人生课题吧。电影里,不论是邻居奶奶出走,还是周边人都在讨论出国,但最终留下来的人是一鸣。因为我后来总是在想,如果当初我没有出国会有什么不一样?只不过,我怎么思考都无法改变既定现实,过去的已经过去了。所以,一鸣选择留下来代表着我对另外一种选择的想象。

北青报:“一鸣”这一部分不同于“慕伶”的压抑,一鸣看起来开朗许多,总是和同学开玩笑,奔跑和打闹……为什么这两部分反差较大呢?

黄梓:不同的人在遭遇这个事件的时候,他们的反应都不一样。慕伶得把所有的压力和生活的困难承受下来,但是一鸣需要一个出口。尽管一鸣的内心依然是压抑的,但他也没法跟爸爸去说,也不会去关心妈妈。在学校里,他找到一个情绪的出口,总会跟朋友、同学一起去做打破规则的一些事情,违反纪律、逃课、抄作业、翻墙出学校等等,他一直在奔跑,在寻求一个生活的方向吧。

北青报:虽然电影中一鸣说奔跑是为了散掉烟味,但其实也是一种情感的宣泄方式吧?

黄梓:是的。人在狂奔的时候,其实是无法思考的。更多的是一心一意地奔跑。在这个时候,人更多的是身体上面与外部世界的连接。跑步时,可以感受风、感受空气,听到的声音与我们静态时听到的是不一样的。那么,他奔跑的时候,也是一种逃避,他想要更多的空气,进入不一样的空间氛围。

北青报:所以,您也设置了关于奔跑的“阿基里斯与龟”的物理悖论,老师在课堂上讲到这个故事。

黄梓:这个悖论也跟他的青春期状态有关系。阿基里斯明明跑得比那只乌龟快,为什么他永远没办法触摸到乌龟?按道理来说,他是可以很快地追上乌龟,但是在某种前提的设定下,他不可以。

我们在青春期开始对事物有更多的认知之后,发现事情和原来的认知会有点不一样。所以,在这个阶段会有很多的不理解和质疑,但是又会迷茫。他在找一个看世界的角度,但是一直都没有找到这部分。

北青报:在最后,他们整理伟明的遗物时,一鸣留下一件黄衬衣,其他的物品选择丢弃,这代表着他们开始了新的生活了吗?

黄梓:不论是留下遗物还是舍弃它们,都只是一种选择而已,都代表着一种可以继续走下去的方向。丢弃了那些物件,不代表选择遗忘,而是他们想开始新的生活。留下重要的遗物,也不代表念念不忘,或是这件事情不能翻篇。而是选择了最能代表自己对这个亲人的某种念想,寄托在了一个物件里面。

一鸣选择了父亲那一件黄色的衬衣留下来,而且还自己穿上了这件衬衣。这件衬衣是他们一家三口回老家的时候,进入了一个超现实的场景。场景中重现了伟明当年离开广州之前,他妈妈给他在缝纫机上缝制衣服的情节。但是在超现实的情景下,看到的是慕伶给一鸣缝制黄衬衣。

这一段,代表着两代人之间在精神层面上有一种共鸣吧。

供图/黄梓

文/北青-北京头条记者 韩世容

来源: 北京青年报

,