本文摘自六小龄童的自传《行者》。

小六龄童与父亲六龄童合影(1961年)

小六龄童(后排右一)与兄弟们合影

周恩来总理与六龄童、小六龄童合影

周恩来总理与小六龄童合影

母一共生了11个孩子,6个儿子5个女儿。父亲演猴戏时,每当舞台上的小猴子数目不够时,就把家里所有的孩子拉到台上去——但父亲并没有让我们都从事猴戏,除了二哥章金星。

父亲认为二哥是演猴戏的天才,并给他取艺名“小六龄童”——意在培养他做接班人。

二哥小名妙良,出生在上海老闸大戏院的楼上,小时候的催眠曲就是锣鼓点子。在铿锵入耳的戏院锣鼓声中,他就能够安稳入睡,而锣鼓声一停,他就会马上醒来。长到8个月大时,二哥开始不满足于躺在床上听锣鼓点子了,只有抱着他坐在戏台下让他看戏,他才会安静下来。

二哥在戏院看着戏长大,到3岁时已经能够对很多戏的道白加唱词倒背如流。剧团恰好排练《铡美案》,秦香莲有一段哭诉陈世美的唱腔,需要拖儿带女上场。团里有人便向父亲提议让二哥扮演秦香莲的小儿子。父亲想,反正是个小龙套,演砸了倒也无伤大雅,便答应了。没想到二哥上场后便立刻进入了角色,他跟在秦香莲的身后,偷眼望着她如何演,亦步亦趋地跟着学:她走他也走,她停他也停,她哭他也哭,她拭泪他也拭泪,引得台下观众忍不住鼓掌叫好。

自此,二哥就包揽了所有剧目中小孩子的角色和所有猴戏中小猴子的角色。他没有上过学,却能无师自通地理解剧情。他还学会了自己化装,化装师给他化一遍,他就会自己化,各种猴子的造型勾脸,都是他自己化的。他在舞台上充满童趣又一本正经的形象受到了广大观众的喜爱。开始是他离不开剧团,后来就成了剧团离不开他了。

1957年,二哥正式成为浙江绍剧团的“艺徒”。那一年他才8岁,却已有5年的演戏经验。

1957年12月15日,周恩来总理在上海中苏友好大厦陪同时任缅甸总理的吴奈温先生观看绍剧团演出的《大闹天宫》,父亲六龄童扮演孙悟空,伯父七龄童扮演杨戬,二哥扮演小罗猴。演出结束,总理陪同外宾健步走上舞台,伸出手,一把将父亲的手握住,对他说:“我是绍兴人,看绍剧可还是第一次。你们演得很好,外宾看了很满意。”总理还问到绍剧的曲调,问完后,总理回身抱起了一直在旁边蹦来跳去、还没有卸装的二哥,将他擎起,举在空中。此时,观众掌声雷动,上海《新民晚报》的记者也趁机抓拍下了这张经典的照片。

这一次的接见中,总理还对父亲说:“文艺事业需要接班人,你要把下一代带出来,多培养几个小六龄童呀!”

不愿叫“爸爸”的孩子二哥是一颗过早绽放光芒又转瞬即逝的流星,他很小就承担起与他那个年龄不相匹配的责任,却很少享受到父亲母亲的爱护。那时,父母为了生计奔波,无暇喘息,想照顾他也照顾不过来。二哥幼年是在其他人的照顾下成长的,母亲一会儿将他托付给这个邻居照看,一会儿把他送到那个伙计手里,等母亲回来时,这些人再将二哥送回来。母亲很心疼,可为了谋生,也无能为力。

二哥从未上过一天学,可是记性特别好,他通过自学认识了许多字,读得懂剧本,记得住台词——这也许得益于他从小对连环画的痴迷。不管到哪个城市演出,二哥都是街头巷尾小书摊的常客,凡当时新出版的连环画他都看过,看后还要向我们讲述书中的情节。他平时非常节俭,从不乱花钱,可对自己钟爱的连环画却很舍得花钱买。二哥最喜欢的连环画是《七侠五义》《水泊梁山》《三国演义》等,他对书中主要人物过目不忘,什么“龙图阁大学士包拯”“南侠展昭”“北侠欧阳春”“豹子头林冲”“及时雨宋江”“黑旋风李逵”“刘、关、张”“曹、周、诸”等等都能倒背如流。这对他后来的从艺之路起到关键作用。

二哥不到3岁就跟随父亲在剧团里生活,生性聪明,头脑灵活,模仿能力极强,而且“算盘精通”,善于理财。因为父亲工作忙,凡生活上的事情一概交给他管,什么买香烟、老酒、菜、饭、宵夜、水果等全由他打理,因此他小小年纪就学会经济盘算,用钞票精打细算,从不大手大脚。

小传令猴(1957年捷克·丹娜摄)

小六龄童饰演的部分角色

小六龄童在绍剧电影《孙悟空三打白骨精》中饰演小传令猴

二哥非常顾家。自从当了“艺徒”,每年有15元工资,他从中拿出5元交给母亲,以补贴家用。在上海天马电影制片厂拍电影《孙悟空三打白骨精》时,他每天穿着拖鞋去演戏,回来的时候就会带个西瓜给我们吃。每次随剧团去外地演出,二哥也总是带些外地特产回来。

二哥很孝顺。在夏天演戏,父亲一场戏下来已经汗水涔涔了,二哥总是在化好自己扮演的小传令猴的装后,准备好一盆水,父亲一下场,二哥就替父亲擦背。这样,父亲很快就可以演下一场戏了。

二哥虽然孝顺,但他却很少叫父亲“爸爸”,而是叫“六团长”。母亲对此总是很生气,多次让他叫爸爸,但二哥还是不改,甚至写信给父亲都说“六团长你好”。

父亲对此的解释是:团里的其他演员总是叫他“六团长”,二哥也跟着学;另外,二哥跟父亲的关系不是一般的父子关系,他们是上下级,是同行、师徒。

也许,“六团长”笑话的背后,是二哥承担的与年龄不相匹配的责任。父亲在演戏上对二哥非常严厉,严厉到有些不近人情,可是生活上几乎从来都不曾管过他。所以,二哥叫父亲“六团长”,多少带有一点抱怨——他毕竟是个孩子,和其他孩子一样需要父母的照顾和宠爱。二哥的童年时代从来没有得到他理应得到的爱。二哥善良,知道父母的艰难,所以从不无理取闹,但小孩子的心性表露出来,口头上“不肯认”这个爸爸,结果,久而久之叫成了习惯,便改不了口了。

二哥的生命停留在孤单的17岁1965年9月,二哥在部队体验生活,同时演《智取威虎山》。一天,二哥站在队列里,突然感到身体不适:

“报告,我身体不舒服。”

领导允许他离开,但二哥已然支持不住,瘫倒在地。

即刻,二哥被送到绍兴第二人民医院,医生当时就下了病危通知,接着转送到杭州的浙江医科大学附属医院,诊断结果:

白血病!

白血病在当时属于不治之症,直到现在也没有太有效的治疗手段。为了不给二哥造成过重的心理负担,全家人都不敢让二哥知道真相。

二哥住院时,我和母亲一直陪着他。医院里没有多余的床铺,我就睡在他床底下。二哥不愿让我受这苦,在最初病情不太严重时,他总让我和他挤在一张床上睡。就在这间病房里,我陪着他走完生命最后的时光。

小六龄童在化妆(1957年捷克·丹娜摄)

小六龄童(左)、六龄童(中)、七龄童(右)在绍剧电影《孙悟空三打白骨精》中

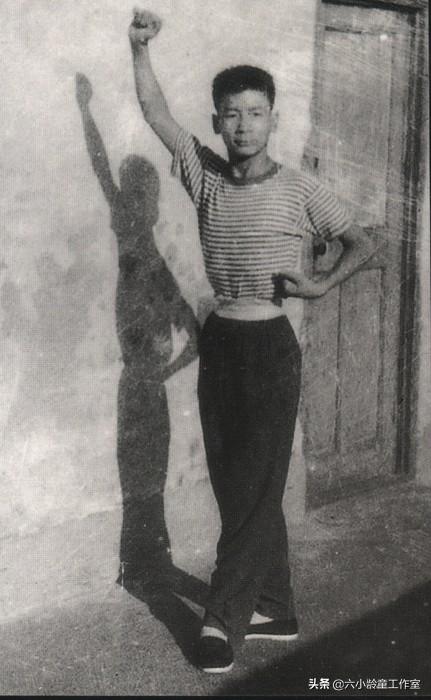

小六龄童生前最后一张照片(1966年)

二哥很少玩玩具,但在病危的时候,他喜欢上了一些玩具。当时有一种塑料做的、动物形状的、可以吸在墙上的挂钩,他很喜欢。还有一种套杯,5个杯子套在一起,他觉得很好玩。

二哥喜欢巧克力,经常把整块的巧克力砸碎,变成不规则的小块。每当二哥想坐起来的时候,他就让我把床摇起来,每摇一次都给我一小块巧克力吃。

有一次,我们一起去杭州一家影院看了电影《地下尖兵》,二哥精神很好,我天真地以为他的身体已经恢复了。但二哥看到一半就不行了,只好中途退场。后来我才知道,当时是医院给他打了激素。

一天,二哥突然对母亲说:

“我这个病还不如剧团的胡师傅!”

“一个人只不过到这个世界来看一看,迟早要离开这个世界的。”

胡师傅是剧团的烟火师,因为在弄火药的时候把手炸断了,在剧团当门卫。二哥是说,无论怎样胡师傅还能活着,做与演戏相关的事,而他自己却不可能做了。

母亲听了,心里一沉:是谁说漏了嘴?

原来,是二哥自己找机会偷看了病历,又找机会了解到自己得的是不治之症,他还去医院的图书馆借了一些与自己的病相关的书看,了解自己的病情。

二哥绝顶聪明,我们怎么能瞒得住他呢?

二哥得知病情后的态度和反应,让父亲母亲更加心如刀绞。他们想尽一切办法,挽救二哥的生命。父亲请来了多位医学专家会诊,包括浙江省中医院的院长潘澄濂大夫、浙江医科大学附属医院院长郁知飞大夫等,这次会诊也是新中国医学界第一次组织中医和西医合作治疗疑难杂症。母亲甚至哭着给郁知飞院长下跪。总之,他们能够想到的法子,都想尽办法去做了,哪怕有一点希望,他们都当成全部的希望来争取。

1966年4月13日,我生日的第二天,二哥与我们永别了,去世前一天,二哥还在为我过7岁的生日。当天国的大门为他打开的时候,年幼的我虽然还不明白死到底是怎么回事,但却清楚地知道,二哥是要去一个很远的地方,我将再也见不到他,再也听不到他给我讲的孙悟空和猪八戒的故事,再也不能和他一起去看电影,去街头看小人书,一起去那些令人神往的神秘地方,我们曾经约定好的地方……

转眼五十年过去了,我对二哥逝去的哀痛也已转变成深沉的怀念。多少次在梦中,我想要回到我们一起玩耍的日子,和他说几句话,说说我的现在。可是时光流逝,像细沙消逝在指间。于是我仰起头,看到天国的他,有柔柔的光辉,洒在他的身上,有无穷无尽的红色花朵,铺在他的脚下,花朵浮了起来,纷纷扬扬,成为一场轻轻的细雨,在缤纷的烟雨中,他回顾,看着我,微笑。我总想问问他,天国里,是否有水乡,是否还有舞台,是否有那些好玩的故事,是否还觉得孤单。是啊,五十年光阴如流水飞逝,而二哥在我们的记忆里,却总是孤单的17岁。

萧乾先生发表于1994年6月12日《戏剧电影报》的文章

为纪念二哥,中国工人出版社在1992年(猴年)为其出版传记《猴娃》,北京邮票公司发行《猴娃》纪念封及《猴王世家》纪念小型张。中央电视台影视部、中国儿童电影制片厂、华华集团联合拍摄的8集电视剧《猴娃》,由冰心老人题写片名,萧乾先生作评,播出后深受海内外观众的喜爱,并荣获当年电视剧两个提名大奖:金鹰奖、飞天奖最佳儿童电视连续剧,党和国家领导人也为该剧祝贺。我在剧中扮演了我的父亲六龄童。

再次回顾二哥短暂的一生,我不禁潸然泪下。母亲说,二哥没有过过一天人(指还没有结婚生子)的日子,就离开了这个世界。不过,他在艺术上的成就是有目共睹的。《中国戏曲艺术家辞典》称赞他为“中国最有名的戏曲小神童”。二哥短暂的一生虽然扮演过很多角色(他在《智取威虎山》《血泪荡》《节振国》等现代戏中均有出色的表演),且曾多次为国内外元首及国宾演出,但遗憾的是,二哥一生从未真正扮演过美猴王孙悟空,他一直扮演的是小传令猴。

“当你演成美猴王孙悟空的那一天,就能见到我了。”

二哥的这句临终嘱托,让我从他手中接过金箍棒,义无反顾地走上西游取经路,延续他的艺术与人生之路。

,