徽州,王振忠摄

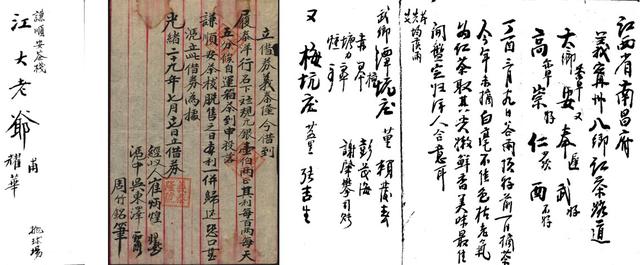

明清徽州府,该图取自王振忠《乡土中国·徽州》,北京:生活·读书·新知三联书店,2000年版。

2021年10月,在安徽黄山市召开的第二届“徽学学术大会”上,厦门大学陈支平教授以《徽学文化振兴的两个基本点》为题发表了主旨演讲,其中指出:“自从上世纪八十年代以来,中国的区域史或者说是地域史研究,得到人们的高度重视,从而涌现出不少关于开展建构地域学、区域学诸如泉州学、潮学、晋学、巴蜀学、湖湘学的倡议,但是时过四十年之后,中国各地关于建构地域学或者区域学的倡议及其尝试与努力,并没有达到人们预期的目标。迄今为止,地域学或区域学的建构最终站住脚并且得到学界与社会的广泛认可,可能仅有‘徽学’一花独放了。……迄今为止,‘徽学’可以说是自上一世纪八十年代以来各地建构地域学的惟一的一花独放的地域学标杆。”若结合二十多年前教育部设立“徽学研究中心”来看,“徽学”应当是得到了学界较为广泛的认可。当然,此前也有学者对此不以为然,他们提出质疑,认为自己涉足的某一区域亦有相当丰富的研究内涵,在学术成果上也比较突出,为什么就不可以号称为“某某学”?其实,在我看来,“学”不“学”并无多大关系,只要学有渊源、业久功深,任何人都可以自张一帜。届时,彼此大可互动共处,毋需心存芥蒂趋名忘实。对于“徽学”一词,亦当以此平常心视之。

徽州何以成“学”?裁宜酌例,大概和敦煌学相似,主要是与其约100万件(册)之巨量文书遗存密切相关。近数十年来,有关民间文献的研究愈来愈受到学界的关注。在此热潮中,各地都陆续发掘出不少契约文书,也出版了大批印制精美的民间文献汇编,这与二十世纪九十年代以前的情形已迥然有别。不过,面对着愈益庞杂、层出叠现的民间文献,究竟应当如何去处理与研究?不少人还是颇感棘手,一时间亦多所讨论,其中一些看似高屋建瓴畅谈方法论的文章,拜读之后,也总让初入门径的年轻人多少觉得有些疑惑。而在此前的日常授课及指导研究生从事相关研究时,也时常碰到与此相关的执卷问难。有鉴于此,这里拟以徽州文书研究为例,谈谈与此相关的几个问题,管窥所及,是否有当,尚祈学界同好是正。

(一)关于来自旧书市场的文书之学术价值

对新出文献史料价值之判断,不少人存在着诸多误解。近数十年来,国内各地民间文献大批发现,但毋庸讳言,同质化的资料(尤其是买田、卖地之土地契约)仍占绝大多数。在这方面,就史料之多样性、内容的丰富性而言,徽州文书可以说是无出其右。现在有的学者颇为在意文书之真伪,他们想当然地以为,由于徽州文书有不少是从市场上辗转而来,造假情况异常严重。其实,这完全是凭虚逞臆的误解。根据笔者二十多年的闻见所及,至少在徽州,抄本、稿本绝无作伪的可能,因为没有人有本事凭空造出一部内容完全没有破绽的文本。至于普通契约之赝品当然存在,但绝不像时下有的学者说的那么严重。因为徽州民间文献的巨量遗存,从成本与收益来看,一般情况下造假并无厚利可图。退一步说,即使是赝品,也并不是完全没有研究价值,应当具体问题具体分析。我们在此前举办的“徽州文书与中国史研究”会议上,就有学者指出:婺源《清华东园胡氏勋贤总谱》中收录了大批诉讼案卷,其中有一份《一图津贴二图约迎接办公合墨(禀案批附)》之合同,据称是明朝洪武九年(1376年)所订立,这是迄今所见唯一的明初赋役合同,但其中疑点颇多。根据我的学生黄忠鑫副教授的综合分析,无论从图甲和用银等细节推断,还是结合赋役制度的背景,这份所谓洪武九年合同当属明清之际的伪造品,只是它在清初成功地成为了地方家族维护自身利益的工具而已,不能视作明初合同的抄件。此一研究表明,即使是在传世的族谱中,造假的资料亦不罕见。而这,端赖于学者的眼光与辨识能力,也有赖于学者辩证地认识文书之真伪,并从中发现各种现象的学术价值所在。类似于此的辨伪之作,在近年来的徽州文书研究中还有一些例子,这些都说明——纸品传述之是非,并不构成困扰专业研究者的大问题,因为辨伪求真本来就是历史学者的基本功之一。当代市面上流出的低劣赝品,如果真能逃过专业研究者的眼光,那后者恐怕需要从自身寻找原因。

除了真赝之外,还有学者想当然地夸大了徽州文书的缺陷。从文献的传承来源来看,现在有的学者总喜欢提及,徽州文书大多是从旧书市场上购得的,因目前的收藏单位众多,其文献脉络被打乱,所以难以做深入的研究,等等。其实,这通常是出自那些对徽州文书了解甚少的学者之口。特别是在有的区域,刚刚发掘到当地的一些文书,兴奋之余,为了凸显本地文书之重要性,就迫不及待地谈及该区域文书之“独特”的学术价值。有鉴于敦煌文书、徽州文书最为著名,为了提高本区域文书之知名度,他们首先便要将之与徽州文书等类比,然后再藉着夸大后者之缺陷以凸显自身的价值——他们常常会提及,徽州文书很多是通过市场辗转而来,打乱了文书的原有系统,缺乏“归户性”等等,然后话锋一转,便开始强调本地文书较之徽州文书更为重要的优点,似乎只有他们那个区域的文书脉络清楚,具有更高的研究价值。其实,如果不是存心视而不见,那也说明此类的错觉完全还停留在二十世纪八十年代以前,他们基本上不了解此后徽州文书之收集、利用与研究状况。事实上,在二十世纪九十年代以后,许多新见的成规模之徽州文书,皆有着清晰的传承脉络,具有极高的研究价值。毫不夸张地说,徽州文书是迄今所知南宋以来所有地域文书中学术质量最高的一类文书。

本文作者在徽州考察,2009年7月

我们做学术研究,当然希望穷尽史料,希望能看到一批资料的全貌,对于各类文献之制作、流传过程有着清晰的了解。不过,我们也应当理性地面对客观现实:从文献记载来看,至迟从晚清光绪年间起,徽州就有出售文献史料的记载,这种传统此后也一直延续下来。著名画家黄宾虹曾说过,在他的家族中,就曾有人将家族文献出售给外人。1945年抗战胜利以后,著名历史学家方豪在南京地摊上就收购了一些徽州文书,这些也是从皖南流散出来的。及至1950年代,在郑振铎的倡议下,散落民间的徽州文献受到了重视。此后,屯溪古籍书店定期给上海、北京的一些书店邮送书单以求收购。直到不久前,黄山市的一些书商,仍在定期给国内的一些收藏家寄送书单。有鉴于此,我们应当重视这样的商业传统,并正视此类文献流转的现实。

事实上,来自市场的各类文书,有不少是经过收藏家精心挑选,具有极高的史料价值。例如,婺源人程任卿的《丝绢全书》,是有关明末徽州府丝绢分担纷争的文献汇编,对于此一文献,日本京都大学夫马进教授认为,该书反映的明末丝绢分担纷争,无论是从明清社会史、经济史还是法制史或政治史的角度来看,都是一个十分重要的历史事件。《丝绢全书》目前庋藏于国家图书馆,该书已被收入1988年出版的《北京图书馆古籍珍本丛刊》。种种迹象表明,此一文献应是郑振铎通过书商从徽州收集而来的。类似于此的例子,还有徽州乡土史家许承尧的诸多旧藏,其中有一些便是从黟县书商、著名学者王立中手中收购而来。这批资料,后入藏歙县博物馆和安徽博物院等,其中颇多罕见的文献精品。此外,2018年由我主编的《徽州民间珍稀文献集成》30册,其中亦收录了不少稀见文献,也都具有相当重要的研究价值。这一套资料从出版到现在仅只三年多,但利用其中文书所做研究并已发表的论文多达十数篇。之所以如此,是因为收入丛书的资料,虽然绝大多数是从市场而来,但都经过收藏家和编纂者的严格挑选,具有较高的史料价值,几乎每一份文书,都可以做具体而微的深入探讨,并或多或少地解决一个具体问题。

王振忠主编:《徽州民间珍稀文献集成》三十卷,复旦大学出版社,2018年版。

揆诸实际,来自市场的文书当然会有损耗,一些相关的信息也会流失,这固然难以避免,但与此同时也应当看到,历史文献的流转,本身就是个不断淘汰、流失的过程。全面、完整地接受相关文献的所有信息,当然求之不得。但历史上也曾留下许多被讥为“断烂朝报”的文献,其中有不少也仍然具有极高的研究价值。同样,面对层出叠现的民间文献,如何处理是历史学者的责任,而不应整日价抱怨资料的先天缺陷。否则,需要我们这些历史学者做什么?历史学者的本事之一,就是将哪怕是断续的碎片,也要利用个人的理论素养与知识储备,考其源流,叙其本末,尽力拼合出完整的图像。而这,虽然不是史学研究的终极目的,但却是一种必备的基本功。

(二)文书的“归户性”与“史料环境”

学术界对契约文书的收集由来已久,特别是在上个世纪八十年代,一些学者疾声力呼重视民间文献。不过在当时,民间文献的数量相对较少,在不少人眼中,文书是一种极为珍稀的历史资料。但在近二十年来,随着田野调查的展开,各地民间文献如雨后春笋,特别是狭义的文书(即土地买卖契约)更是为数可观。在这种背景下,民间文献也逐渐成为历史研究(特别是明清史研究)工作者案头常见的必备史料。应当看到,在民间文献研究成为显学的同时,相关探讨也面临着一个重大转折,亦即对文书的收集、整理和研究都提出了更高的要求。

晚明清初祁门誊契簿抄本,私人收藏

就目前公开出版的各地文书来看,其中的相当多数还主要是土地契约文书。这些土地契约,对于土地关系等方面的研究当然颇具价值,但由于土地契约文书反映的内容通常比较单一,在格式上有些千篇一律,故而尽管迄今学界所能见到的文书数量极为可观,但能够多侧面反映民间社会的史料仍然并不多见,这与明清以来传统中国社会文化之丰富内涵极不相称。

最为常见的土地关系文书

明清以来的社会生活相当纷繁复杂,土地关系只是其中的一个侧面。以往备受学界关注的土地契约文书,只是狭义的文书。就广义的文书而言,民间文献尚有其他许多不同的类别。如何从社会文化史的角度,重视区域社会的个性,从区域比较的视野重新审视这些文书,透过各种地理环境和不同区域社会经济背景下的契约关系,凸显区域的个性特色,仍然亟待深入。只有这样,才能更好地理解明清以来的中国社会,把握传统中国的发展脉络。

清同治六年(1867年)歙县的《归户清册》,私人收藏

现在不少学者一谈到民间文献,就马上想到“归户性”。所谓归户性,来自传统时代《归户清册》之启发,简而言之,也就是一批文书是否归于一家一户。强调文书的“归户性”,这本身当然具有一定的合理性,而这一点似乎也愈来愈受到民间文献研究者的认同。不过,倘若我们回到首倡者的角度,他之所以提出“归户性”,是因为需要为收集而来的大批文献做一个合理的处置——由于所收集、出版的文书,绝大多数都是土地契约,这些土地契约一旦被打乱,东鳞西爪,自然难以做进一步的研究。所以从这个角度来看,强调“归户性”理所当然。与此同时,也正因为目前各地收集到的民间文献,也以买田卖地之土地契约最占多数,故而这一点也始终啧啧于众人之口。不过,与此同时也应当看到,不同类型的民间文献,实际上有着不同的处理方法。徽州文书中当然有汗牛充栋的土地契约,但徽州文书却不只有这些土地契约。我本人一直强调,土地契约只是狭义的“文书”,在二十世纪九十年代以后,从社会文化史的角度来看,徽州文书研究已经从狭义文书转向全方位民间文献的探讨。揆诸实际,早些年国内研究“徽学”最负盛名的几个学术机构,如中国社会科学院历史研究所、经济研究所和安徽师范大学历史系等,都收藏了不少徽州文书。但在此前,学界对于该三个收藏单位庋藏的资料之了解实际上并不十分全面而充分。早年出版的《徽州千年契约文书》等,所披露的资料绝大多数还是土地契约。直到近年,随着各类资料的出版和部分学者之调查,我们才真正对该三个单位收藏的文书有了一些进一步的了解。从中可见,其实这些机构所收藏的文书之类型相当多样,只是以往很少有学者去处理土地、诉讼及商业之外的其他资料而已。

另外,不同类型的文书,对于史料文献脉络之要求并不完全相同。最为常见的土地契约、山林契约,自然以“归户”的资料为佳,而杂乱的散契则大大降低了它们的学术质量。不过,对于不少抄本、稿本(特别是一些商业文书、日记等)而言,即便是单一的文本,因其涉及面广、内容丰富,单就文本自身的研究,即能解决一个(较为)重大的问题,在这种情况下,实际上对于“归户”的要求并不太高。现在有的学者存在一种误解,以为“归户性”的文书价值就高,否则就相反。其实,此一看法对于制式化的一批土地契约,可能具有一定的合理性,但对于类型多样的其他文书而言却并不完全成立。无论是从形式还是内容上看,徽州文书的门类极为庞杂,有的文书并没有严格的“归户性”要求。譬如,有的商业书和商人书,一册抄本(稿本)的信息量就已足够,本身就可以解决一个比较重要的问题。在这方面,我不妨举一个自己曾处理过的案例。十多年前,本人比较关注徽州木商研究的相关问题,其间收集到一册商业书《西河木业纂要》,该书是清代婺源商人以江西赣州为中心编纂、有关木业经营的商业书抄本,书中所载,既有木业经营的规范、商编路程,又有徽州木商订立的契约、诉讼案卷等,其内容相当丰富。透过书中反映的内容,可以比较确切地了解该书作者的区域背景,特别是可以将商编路程放在具体的营商环境中去认识。而绝不像以前通常所见到的商编路程,从中只能看到一些作为交通地理研究的诸多枯燥地名之简单串连。因此,单单是这样一册抄本,就可以画出相当详细的数张地图,将太平天国前后徽商在江西的木材运输、木业经营状况等勾勒得颇为清晰。又如,另外的两种木商抄本,将徽州文书与清水江文书这两大地域性的文书连在一起,据此,我们可以探讨长江中下游各地徽商在木业经营活动中的诸多细节,分析徽商与临清帮(即江西临江府清江县商人)在木业运销方面的竞争与合作。这些抄本本身,皆因其内容之丰富、翔实,足以自成一体,根本就与是否“归户”没有必然联系。换言之,对于此类高质量的抄本(稿本),它本身并没有“归户性”的严格要求,完全可以独立于一群文书之外。而内容信息丰富的抄本(稿本),较之“归户性”哪怕再好的一批契约,其价值不啻有天壤之别。可以说,一些珍稀文献本身所具备的丰富信息,远比那些“归户”但却内容单一的史料来得有趣且重要。

内容丰富的《西河木业纂要》抄本,私人收藏

“西木”的种类与徽商在江西之木业经营

赣州府至南安府和集龙墟陆路示意图

瑞金县至赣州府水路示意图

赣州府至湖口县水路程

以上四图取自《太平天国前后徽商在江西的木业经营——新发现的〈西河木业纂要〉抄本研究》,见《社会历史与人文地理:王振忠自选集》(“六〇学人文集”,中西书局,2017年版),由李甜副教授协助绘制。

与贵州清水江木材贸易相关的徽州商编路程抄本,私人收藏

一般说来,民间文献研究要采用多种资料的互证,其中最大的关键是要找到文献之间的相互联系。当然,我并不是说“归户性”完全不重要,资料没有被打乱、遭分割、分散收藏当然很好。而在实际上,八十年代以后,学术同仁在徽州找到过不少成规模(或许也可以称之为“归户性”很好)的文书,而且其主体内容是极为丰富的商业文书。譬如,八十年代中叶,在歙县芳坑最早发现一批非常重要的文书,是长达数百年一户徽商的珍稀文献,直到数年前仍然有三千三百多件(册)遗存——我一直认为,这是迄今发现、最好的一批徽州文书。这批资料,对于商业史、历史地理、中外交流史和社会文化史的研究,有着多方面的学术价值。对此,学术界虽然已有初步的利用,但显然还远远不够。境外一位知名学者,在八十年代这批资料发现之初就获得了全部复印件,但将近四十年过去了,却并没有发表过任何研究成果。幸运的是,不久前几经周折,我基本上见识到这批资料的全貌,其中最占多数的是书信和账册(这也是民间文献中最难处理的两类文书),内容极为丰富。我在兴奋之余,内心不禁感慨:这么好的一批资料,三十多年来没有得到应有的利用,真是可惜了!在我看来,这不是资料的“归户性”不好,而是相关学者自己的问题,关键在于我们是否有能力处理数量庞大、内容繁杂的民间文献。

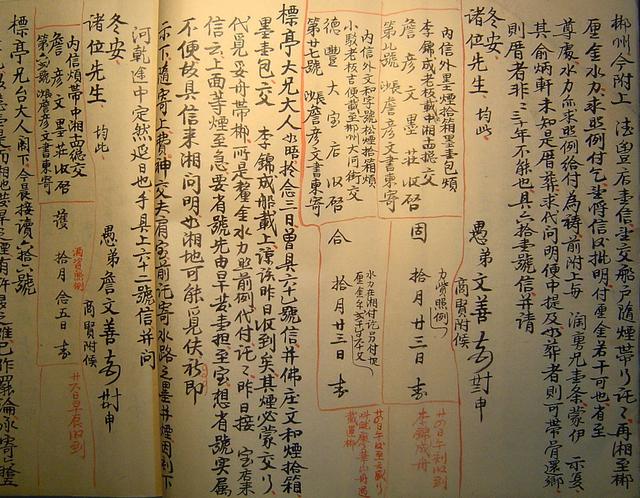

清代歙县芳坑江氏文书

我以为,对于徽州文书的解读,首先应是对所涉文字之正确识读,其次是要解释清楚与文本直接相关的制度、风俗和文化,尽可能熟悉民间文献的整体“史料环境”,明瞭所见文献在徽州乃至明清史史料坐标体系中的位置,在此基础上,才不至于悬空踏落,也才谈得上更为宏观的阐发。在这里,我反复强调的“史料环境”,是指对文书所属区域以及同时代其他种类的历史文献总体上应有较为清晰的把握。徽州的“史料环境”极佳,它除了遗存有大批的契约文书之外,还有众多的文集、族谱、碑刻和方志等。端赖于这些丰富的史料,我们在民间收集到的任何文书,都可以很快找到这些文书与其他历史文献之间的相互关系,从而将其置诸整体“史料环境”中的恰当位置,治丝理棼,在区域社会史的学术脉络中加以较好地解读。

(三)民间文献研究中历史学者的角色

徽州是个文献之邦,传世文献和民间文书浩繁无数。特别是在明清时代,当地频繁的商业活动和社会流动,培养出徽州人强烈的契约意识,再加上根深蒂固敬惜字纸的传统,使得徽州民间留存有目前所知国内为数最多的契约文书,在这一点上,没有其他任何一个区域可以与之相媲美。自上个世纪五十年代迄至今日,徽州文书历经数度大规模的发现,迄今仍层出叠现。在充分重视历史文献的同时,亦应访求遐僻,开展田野调查以广拓见闻,并藉此搜读遗简断篇,咨询于故老通人,唯有如此,方能更好地理解民间社会的基本面貌。

当然,我们也应当看到,徽州的现状与其他区域并不完全相同。徽州文书的多样性,大概也是其他地域的民间文献所难以比拟的。在此背景下,坚持历史文献学的学科本位,读懂文献才是我们真正的目的。为此,应以各类文书为基本线索,从事实地调查,藉助田野考察所获的感性认识,进一步收集其他文献,加深对文本的理解,在制度史的观照下,溯流寻源,质疑求是,对区域社会之嬗变做出合理的阐释。

学术研究不能急于求成,收集资料亦同样如此,切忌急功近利的操作。前些年,有的机构因经费充足,花费巨资购买民间文献。很多资料买来之后,却发愁如何去处理这批文献——不少人纠结于资料是否“归户”,不是“归户”又如何展开研究,如此等等,相关的讨论相当不少。其实,资料的出现是随机的,但学者的研究工作却是有选择的,学术收藏与学术研究若能融为一体当然很好,但收藏与研究的处理方法毕竟仍有所不同。我以为,学术研究亦当随缘自适、有感而发——难以做研究的资料不必去收集,而做不了的研究也不必勉强。在民间文献的收集与整理方面,历史学者与图书馆员之角色毕竟有所不同。有鉴于此,对于民间文献研究方法之讨论,也应分清不同状况,不可笼统地一概而论。从某种意义上说,历史研究其实是一门手艺,而绝不应当变成一种技术。我们绝不能以技术代替学术,至少在我看来,那样会相当无趣。将各种碎片拼合成一个尽量完整的图案,讲出一段鲜活如生的完整故事,并加以很好的诠释,这是历史学的一门手艺,它需要良好的知识储备和无微不至的耐心。历史学者不应当对史料百般挑剔,一件历史作品的好坏,在于历史学者对史料的挑选眼光与其个人的手艺高低,关键在于我们能否收集到高质量的文献,并对文书的“史料环境”有着比较清晰的把握,以便据此做出恰如其分的分析与思考。

较之其他区域的民间文献,徽州文书所独具的优势在于——种类多样,内容丰富、翔实,且具有相当规模的同类文书前后接续、自成体系,而且,各类文书与其他文献又可彼此补充、相互印证。徽州文书的大批发现,不仅可以深化以往的一些探讨,而且还为人们开启了明清以来中国史研究中的许多新课题,使得以往让人心余力绌的诸多领域,一时间平添了不少内容翔实且生动的新史料。具体说来,徽州文书最为独特的学术价值主要集中在三个方面:一是商业史的研究价值,二是有关经济制度与地方社会应对,三是日常生活史的细致探讨。先以商业史为例,徽商是明清时代的商界巨擘,大批徽人以贾代耕,利逐蝇头,在全国范围乃至东亚海域世界都有着相当频繁的活动,这一点一向备受学界瞩目。近年来,利用新发现的档案文书从事徽商研究,愈益得到学界的关注。特别是在宏观描述几近饱和的情况下,新史料之开掘和细致的深度探讨,显然是推进相关研究的重要途径。除了徽商研究之外,在黄山白岳之间,因精英文化与通俗文化同生共荣,徽州文书涉及的领域亦遂雅俗同观,且极为广泛。徽州文书中有大批商书(商业书和商人书)、商业合同、徽商书信、分家阄书和诉讼案卷等,反映了传统时代商贾榷算之巧悟天授,涉及徽州人奔走天涯、觅利四方的诸多情态,自然都是我们研究徽商的重要资料。而大批黄册、鱼鳞图册、赋役合同等,细致展现了草茅市井之民生财用、挪缓济急,这些,更是探讨明清经济制度与地方社会应对的绝佳史料。在这方面,已出现了一批重要的学术成果,此类研究,都利用了不少以往鲜为人知的民间文献,涉及经济史上最为核心的问题,对明清制度史之研究都有重要的推进,这在学界已是众口有碑,无论如何皆不当视而不见。此外,徽商计觅锱铢,捆载归来,使得徽州的一些地方渐臻富厚,从而极大地重塑了水云深处的乡土社会:在传统时代,士习诗书,农勤耕织,百工商贾,各务本业。乡塾里闾之间,一般民众记善恶而重劝诫,吉凶庆吊,忧戚相勖,春秋祭扫,衣冠相聚……数百年间,风以时移俗随世变,由此也留下了纷繁复杂的各类文书。这些年湮代远的落英碎锦,事涉冠婚丧祭家弦户诵,其内容无微不至,有时虽未免纤微琐屑,但对于时下方兴未艾之日常生活史研究,实在是取之不尽的史料宝藏。

清代鱼鳞总图,安徽博物院收藏

清代鱼鳞总图,安徽博物院收藏

反映民众日常生活的《齐云进香腾(誊)清》抄本,私人收藏

明清以来,因徽商活动以及徽州文化巨大的辐射能力,决定了有关徽州文书的研究,其所关注的并不完全是区域性的局部问题。在过去的数年中,我曾利用新见的徽州文书,研究晚清的盐政制度和货币改革等,希望对明清时代制度史之嬗变做出新的探讨,从一些方面揭示明代以来中国政商关系的新变化。这些研究是否确当,当然还有待于学界同仁今后的严格检证。不过,有一点可以肯定,我们以徽州文书为核心史料的探微索隐,绝非仅仅着眼于徽州地方史,而是为了透过徽州研究,深入了解明清以来的中国社会,立足于区域研究提供的丰富内涵,深化对整体中国的认识,阐释中国的大历史。

,