今年是老舍诞辰120周年,今天是老舍逝世53周年。谨以此篇纪念人民艺术家——老舍先生。“文艺界尽责的小卒,睡在这里。”

中国现代史上著名文学家、小说家、人民艺术家和语言大师老舍先生的墓碑上,只有这简短的一句话。

也许老舍先生从未想过,1938年他在加入中华全国文艺界抗敌协会时的入会誓词,在日后会成为他不朽的墓志铭,充满了自谦和可爱。

时至今日,老舍已经辞世五十三年。

他投水的太平湖被改建成了北京地铁的机务段,太平湖的陈年水墨终究成了中小学课本上的传说、各大剧场长演不衰的《四世同堂》《茶馆》和《骆驼祥子》。

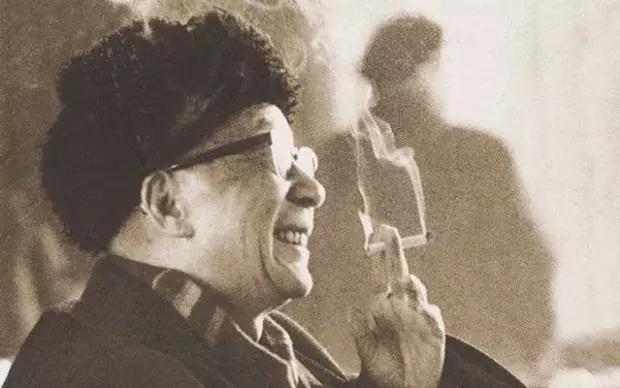

如今我们回过头看老舍,会说他是诙谐幽默的语言大师,是勤勤恳恳的文学家和人民艺术家,却不知道在这些身份背后,老舍先生更是一位十分接地气的“北京怂人”。

他待人温和,不愿生事,将北京人温和圆滑的处世之道挥发得淋漓尽致。

今年恰逢老舍诞辰120周年,让我们一起温和地走进这位“北京怂人”。

“老舍在怂人中算是出类拔萃”

第一个把老舍称为“北京怂人”的正是香港导演、武侠电影宗师、同是北京长大的胡金铨,他非常喜欢老舍,看过老舍的400多部作品,还为此写了一本书叫做《老舍和他的作品》。

他在这本书里是这样定义“北京怂人”的:

北京小市民的特点是本分,窝囊,有正义感……做事任劳任怨,但无进取心。历来的造反、革命,都没北京人的份儿,更不用说是叱咤风云了。往好里说是 ‘有修养’,其实就是没出息。老舍在 ‘怂人’ 中算是出类拔萃的了。在胡金铨看来,老舍之所以是“北京怂人”,是因为他就是在北京小市民的环境中成长起来的。

老舍的童年生活,真堪称是内忧外患的悲惨世界。

光绪二十四年,戊戌变法失败,西太后慈禧囚光绪,继续垂帘听政。那是大清朝日薄西山的年月,戊戌六君子英勇就义,康有为和梁启超在逃,清廷命令严加追捕。

老舍就在这年的腊月二十三,立春的前一天,出生在北京城的一户普通的正红旗人家里。

正值小年儿,大家觉得这小孩就是灶王爷身边下凡的小童,他老太爷一高兴,给他取了个名字,叫做舒庆春,意为庆祝春天的到来。

▲ 老舍画像。图源:江启明,香港浸会大学图书馆

老舍的父亲是北京城的一个护军,每月三两饷银,勉强维持一家六口的生活,身为北京城的下旗人,虽然不比贝勒的生活,但家里至少“还有点老米吃”。

然而谁也没想到,转眼的1900年8月,八国联军进了北京。

北京沦陷,慈禧和光绪仓皇逃出北京,而老舍的父亲作为守地安门的皇城护军,在北长街的一家粮店里以抬枪抵抗,联军的子弹打中了他身边的火药,导致他活活被烧死,亲人仅拿回一双袜子做遗物。

而一岁多的老舍睡在家里炕上的两口破皮箱旁,家里的黄狗刚被前一批八国联军给刺死,又来了一批联军,他们翻了翻箱子,全都是破东西,找不到宝贝,就把老舍扣在箱子底下,走了。

后来老舍心有余悸地说,自己一定睡得很熟,要不然联军找不到好东西,又听见孩子哭,肯定得给他一刺刀。

“一个中国人的性命,在那时节,算得了什么呢!况且,我又是那么瘦小、不体面的一个孩子呢!” 一语道尽国破家亡的心酸。

▲ 清末北京城

皇帝都跑了,没有了父亲的饷银,更没有补偿和抚恤,老舍的母亲和姐姐只好在白天替别人浆洗大堆大堆的衣服,才不至于让孩子们饿死。

老舍后来在小说《月牙儿》和一系列散文中都提到过洗衣服的母亲,和母亲那双因为洗衣服而微红肿胀的手,可见母亲的辛劳和家境的困窘给他留下了多么难以磨灭的印象。

可是,就算老舍的母亲如此操劳,也只能挣几个铜板的辛苦钱,一家几口的日常食物,不是盐拌小葱,就是腌白菜帮子,甚至用一个铜板买很多酸豆汁儿回来,就着野菜吃,因此自小老舍就常常蜷着,是个瘦弱的孩子。

后来,这口豆汁儿的味道,却伴老舍走遍了天涯海角,胡金铨曾经说,喝不了豆汁儿,就没法研究老舍。

▲ 胡金铨

一直到老舍8岁,他才得到一位黄旗贵族刘寿锦的资助上了私塾,开始认字读书。

还是个孩子的老舍喜欢逛茶馆,听相声,吃零食,可是他家贫没有零花钱,都是他的小朋友罗常培代付的。

这样动荡的时代背景和贫寒的家庭环境,少年老舍对自己的处境始终是悲观的,他曾这样描述自己:“在精神状态上,我始终是个抑郁寡欢的孩子,因为我刚懂得了一点事便知道了愁吃愁喝。”

甚至走在街上,他看见一条赖狗,也会把自己的心情带入进去,觉得在狗的身上,看到了自己的影子,感觉迷茫、恐怖和无可形容的忧郁。

这样“自怜”的老舍,是不是很少在我们的公共话语中出现?

那个年月,京城不太平,常年忍饥挨饿,内忧外患的环境确实给老舍带来了极度的不安全感,他那时还处在马斯洛需求的底端:生理需求和安全需求,怎么再去考虑些其他的呢?

这或许,就是老舍“怂”的来源,他本分勤恳,走一步看一步,也不会做过分激烈的事情。

“缺乏英雄气概,只想安心生活”

虽然老舍说,他不爱读《三字经》和《百家姓》,但他身上却始终带着那股中国传统书生的气息,做到君子温润如玉的同时,也做到了慎独慎言。

在清末动荡的年代,老舍一家和北京的普通小老百姓一样,很少琢磨什么革命和运动。老百姓们只想怎样踏实把眼前的日子过下去,能填饱肚子和读书已经是顶好的了。

像鲁迅笔下阿Q那样,还不明白革命是怎么回事,就加入革命队伍,最后稀里糊涂地被杀了头的事儿,老舍笔下的祥子肯定不会干,他们体面、要强、利己、任劳任怨。

都是一样无望的人生,日子一天天往下挨,心口里塞着块粗石头,走一步,磨出一口血,把这一身的血都磨光了,磨冷了,脊背往下出溜,也就算还完了债,走到了头。这才是骆驼祥子,也是清末民初的众生相,哪怕被磨光了血肉,也不会想着反。

然而,来到了民国以后,国民革命运动开启了一呼百应的时期,人民逐渐开始觉醒,走上了反帝反封建的漫长道路。

那么,这时候的老舍呢?他是不是也开始了激烈的反抗?

答案是,并没有。

1916年,17岁的老舍在北京高等师范学校读完书,当了小学校长,也开始养家糊口。

在学校的时候,老舍也会业余打辩论、发表演讲,但他对国内的政治却很少发表激烈的意见。

但重点来了,1919年,老舍正好被派到江浙沪考察教育一年,而就在这一年,震惊中外的五四运动爆发了。

1919年5月4日下午,北京三所高校的3000多名学生代表在街头演讲,游行示威,要求惩办交通总长曹汝霖、币制局总裁陆宗舆、驻日公使章宗祥。队伍游行到曹宅附近,痛打了章宗祥。

老舍同校的学弟,数理部的匡互生第一个冲进曹宅,并带头火烧曹宅,引发“火烧赵家楼”事件。

▲ 五四运动

按理说,都是同一所学校的进步青年,老舍也应该参与进去才是,可老舍却做了壁上观,他曾如此表达自己的心情:

“五四”把我与“学生”隔开,我看见了五四运动,而没在这个运动里面……到底对这个大运动是个旁观者。看戏的无论如何也不能完全明白演戏的……当时老舍在江浙当上了考察教育事业的“舒专员”,每个月正俸禄有近两百大洋。一块大洋兑换120个铜子,15个铜子就能下馆子吃顿酒肉大菜,可想而知,他当年的生活算比较优渥了。

等他考察回来以后,五四运动已经逮捕了很多学生,而他成为了北京北郊的“舒劝学员”,官升一品,有钱有闲。寒门士子做到这个地步,实属不易,老舍又怎能贸然加入五四运动,振臂一呼呢?

更何况,老舍又想在教育事业上真正做出点名堂来,还有老母要养。受制于稻梁,这些都让老舍拒绝了时代的激荡,没有真正加入五四运动的风潮中去。

“给我们的皇上润色稿子!”

北京 “怂” 人生活原则最重要的一点就是,谨慎。

老舍先生可谓深得其精髓,他谨慎到什么程度呢?

据知名文史学者杨早考证,由于满清给近代中国带来的屈辱、落后和痛苦,在大清亡国以后,整个民国期间,老舍在学籍和婚书上,均未登记其民族。朋友如费孝通,也从来不知道老舍是满族人。

直到1949年建国以后,老舍才公开了自己的满族身份。1961年,中央领导人亲自同老舍评说了满族的是非功过以后,老舍才明确地以满族作家身份,到内蒙等地满族家庭访问,开始写《正红旗下》这部关于清朝末年满人悲惨生活的史诗。

也就是说,在长达40多年里,除了他最亲密的家人和朋友,没有人知道他是满族人。

比起一般作家,对于政权的更迭和帝国兴衰如此庞大的事情,老舍本人都是以诙谐幽默的讽刺一笔带过,他不会对上层建筑做过多严肃的讨论,只关心劳苦大众的生活。

若干年后,他只在《老舍四十自传》写过这么一句话,“三岁失怙,可谓无父;志学之年,帝王不存,可谓无君;无父无君,特别孝爱老母。”

还有一次,著名作家楼适夷来老舍的家中探望老舍,他进门后问老舍最近在干什么,老舍笑了笑,“我正在当奴才,给我们的皇上润色稿子呢!”

楼适夷听后不解,老舍告知了他自己最近正在给溥仪的新书《我的前半生》做一些修改工作,两人相视大笑。

其实,这正是北京小市民的一贯脾性,可以在茶馆里咂摸帝王将相,在出租车里叱咤国际风云,但仅仅是做茶余饭后的谈资,如果你真要让一个北京人去触龙鳞,可能性太小了。

这点在上海人看来是 “不合算”,而北京人会觉得 “不至于”。

“冷风吹硬了我的骨头!”

这么多故事看过来,老舍似乎两耳不闻窗外事,不管时代的变革和新的需求,只管自己的小天地的富足温饱。

其实不然,那几年,见到了中国广大百姓的动荡命运,自小出身贫寒的老舍渐渐觉醒,明白不可能永远“作壁上观”。很快他以自己的方式进步,力所能及地去布施济人。

当了三年官儿,酒肉应酬让老舍的身体吃不消了,头发掉光了,戴了大半年帽子,他立即辞了官,抛弃了钱多活少的好日子,去了南开中学当国文老师,继续教书。

后来,他回到北京,在北京教育会做文书,同时兼职京师一中的教员,两项工作加一起,每月薪金才40元。

除了母子二人的生活,他还要去燕京大学自费学习英语,以求进步。为了维持生计,他们只好经常典当东西来维持生活。

在那年冬天,老舍甚至卖掉了自己的皮袍给自己的母亲添置寒衣。这事儿被他的发小罗常培知道后,又是一顿埋怨和心疼,“你为什么不早说?我还拿得出这几个钱来。何必在三九天自己受冻?”

然而老舍却说,“冷风更可吹硬了我的骨头!希望实在支持不下去的时候,你再帮助我!”

老舍的骨气在这时体现了出来,他宁可自己挨饿受冻,也不愿意去找好朋友去接济,知识分子的体面和尊严,还是被老舍牢牢地守在了寒风里。

不仅如此,老舍还领洗加入了基督教,无论是在北京还是天津,都有老舍在教会忙碌的身影,他还做过几个基督教会的总干事和负责人。

教会里的事情多,讲道、歌咏、诵诗,开办女工工厂、赈济灾民、卫生演讲、印制宣传品,老舍为这些义务劳动忙得团团转,众所周知,做慈善哪儿能赚到钱呢?

他只是本着《圣经》中的舍己精神,郑重地启用了自己的别名——“舒舍予”,这也是后来老舍笔名的由来。

值得一提的是,由于老舍的谨慎,他在后半生很少提到这段基督徒的经历。

“爸爸上哪去?”

没有什么英雄的气概,但至少能做些力所能及的事,在老舍一生里,他都尽力做到了他认为应该去做且必须去做的事情,为此不惜骨肉分离,天各一方。

1937年抗日战争爆发,11月15日济南沦陷的前夕,当时在济南齐鲁大学任教的老舍告别妻子儿女离开了济南,挤上南下的最后一趟火车,只身前往武汉参加抗战。

这是怕日本人来了,文人们被逼成为汉奸和亡国奴。老舍无法举家齐行,胡絜青只好劝老舍自己出走,投入到抗日战线的大后方去,主持全国文协的工作。

当时,老舍的妻子胡絜青生下三女儿不足100天,最大的女儿舒济才六岁,舒乙才两岁。没有了稳定的收入来源,妻子带着三个孩子怎么过呢?

可就算这样,国难当前,胡絜青也坚持送老舍离开。

临走前,老舍几次把收拾好的东西装好又拿了出来,把箱子关上又开开,孩子扯着裤子问:“爸爸上哪去?什么时候回来?”

胡絜青代老舍回答孩子:“明天就回来。”

大家都没有想到的是,老舍这一走就是六年。一直等到1943年,胡絜青带着三个孩子历尽千辛万苦,走了五十多天到达重庆时,一家人才得以团聚。

老舍的儿子舒乙在《父子情》中回忆道:“在我两岁零三个月的时候,父亲离开济南南下武汉,加入到抗战洪流中。再见到父亲时,我已经八岁。”

对此,老舍曾经这样评价那段抗战岁月,“夫不属于妻,妻不属于夫,他与她都属于国家。”

一段沉默的感情

然而,以现代人的道德标准看,在私生活方面,老舍并不是个完人,甚至还有些懦弱,拿得起,却放不下。

就在胡絜青带着三个孩子,在济南艰难度日的时候,老舍在抗战的后方认识了赵清阁,这个让他牵挂一生的才女,两人颇为投契,很快就产生了情愫。

胡絜青带着三个孩子来了重庆以后,两人才分开,赵清阁毅然去了上海。

之后,赵清阁写了一篇短篇的自传体小说《落叶无限愁》,在小说里,才女灿爱上了一个有家有世的中年教授邵环。

但邵环却无法离婚,“她不肯,她拿赡养费要挟我,而我没有钱。”

邵环想的还是逃,他想和灿一起离开上海,“让我们想法子逃到遥远遥远的地方去,找一个清静的住处,我们的爱情永生。”

灿却拒绝了,她说,“因为我们是活在现实里的,现实会不断地折磨我们!除非我们一起去跳江,才能逃避现实,才能克服矛盾。”

在个人情感面,一向温和的老舍缺乏决断力,只想着一味地逃避现实,这对于两方都是一种伤害,在那个年代里,留下了太多的无可奈何。

1948年,老舍从美国给赵清阁写了一封信:“我在马尼拉买好房子,为了重逢,我们到那儿定居吧。”

不知何故,赵清阁还是拒绝了。

但到了1949年,正是因为赵清阁的一封信,才让老舍毅然从美国回到了中国,投身建国后的文艺事业建设。

老舍研究专家、中国现代文学馆研究员傅光明在《书信世界里的赵清阁与老舍》中说道:

曹禺先生曾说,他也是奉命写信盛邀老舍回国的人之一。不知能否可以这样推测,在促成老舍回国的诸多因素中,清阁先生的信是十分 “给力”。因为种种原因,老舍和赵清阁的后半生也是分隔两地,只靠书信往来,再不相见。老舍没有离开他的家人,也让赵清阁从此孑然一身,孤独终老。

最后,她把老舍给她写的大部分书信都付之一炬。

在人生的后期,老舍对于这段感情也是小心翼翼地周旋,不敢高声语,恐惊天上人。

据赵清阁的侄女韩秀在《书信世界里的赵清阁与老舍》中回忆道:

1959年,上海的电影制片厂让清阁姨写一部剧本,不写就要停工资。停工资,清阁姨只能饿死。

这封来自上海的信,是我送到舒家,在与舒公公一块儿浇花的时候悄悄递给他的。

舒先生告诉他太太,我外婆病了,他必须去探病,然后进屋加了一件衣裳就拉着我的手出门了。我们在八面槽储蓄所停了一下,他关闭了一个活期存款,取出了八百元人民币。

他说是一笔稿费,他自己悄悄存起来的。回到家,他见了我外婆,马上掏出钱,请外婆寄到上海去。

外婆那天直呼他的名字,并且说,你骗了清阁,让她以为她能够有一个归宿,要不然她早就走了,也不会吃这些苦头。

舒先生无语,面容哀戚。那是我所看到的舒先生最无助的一个画面。

而其实,人终究是有自己的无奈和彷徨的一面,而正是这种人性的不完美和缺点,才构成了一个完整的、有血有肉的老舍,不是吗?

“人民是理解我的”

直到人生的最后,老舍恐怕都是个老好人。在投湖前的批斗里,他对当年北京八中的一个女学生说:“昨天刚出院,能不能不跪?”

女学生当时很同情老舍,就让他站了起来。

他人生最后的反抗,不过在头被打出血以后,愤怒地把自己胸前的牌子摘下来,扔到了地上,砸到了一个女学生的脚,那个女学生大叫,“啊!老舍打人!老舍打人!”

而后,老舍又挨到了一顿疯狂的拳打脚踢。

在那些动荡的年月里,他把无限委屈和痛苦都通通吞进肚中,绝口不提,对于自己的工作和事业始终投入一腔热情,却没想到会受此大辱。

那天晚上他对妻子说:“人民是理解我的,党和毛主席是理解我的,总理是最了解我的。”

第二天早晨,老舍将一封给周总理的信和血衣交与了妻子,他拉着心爱孙女的小手,对她说:“跟爷爷说再见。”

三岁的小孙女不懂,为什么爷爷要这样奇怪地,一字一字地跟她说话。

经历了大半个世纪风雨的老舍,不再忍耐,他决心以血荐轩辕,为了文人的气节,投水以身谏。在太平湖坐了一天后,他终于决绝投湖自尽。

其实,说老舍是“怂”人,也是说他身上那样温和天真的秉性和平易近人的态度,他吃过劳苦大众的血泪痛苦,也有着中国传统文人的书生气。

但更重要的,是他在人生各个路口的抉择,他守节殉难,不移不屈。

他和他以身殉国的父亲,做出了一样的选择。

从这点上看,老舍从来都不怂。

部分参考资料:

1.老舍《月牙儿》

2.胡金铨《老舍和他的作品》

3.傅光明《书信世界里的赵清阁与老舍》

4.杨早《老舍的四张面孔》

5.舒乙《再谈老舍之死》

6.舒乙《父亲最后的两天》

7.傅光明《老舍之死口述实录》

8.南方人物周刊 《老舍为何会在那么多“同情”和“保护”下死去?》

,