耿汉东先生目前是安徽诗词学会副主席、淮北市协会主席 ,他著作辉煌,可以说已硕果累累。

最近,耿老的又一部大作《淮北的作家作品》(品读淮北之七)即将出版。临出版前,耿老为求精益求精,嘱托我再把原稿检查校正一遍。

我诚惶诚恐地接过文稿,埋头读下去,不读则已,一读才发现耿老的每一篇作品都已被他打磨得珠圆玉润,每一段每一句话都如镶似嵌,无可更动,行文如行云流水,简直似一江春水向东流,激流澎湃,一泻千里,毫无晦涩之感。

手捧书稿 ,起初只是走马观花一目十行地检阅,但觉语言词汇丰富繁丽,若樱花缀枝,千朵万朵压枝,美不胜收,引人入胜。读着读着,一个高标逸韵的文人形象越来越鲜明高大起来。尤其作品里作者表述的观点越来越让我拍案击节,我不由得又圈又点,不由得涌起想写点什么的冲动。

一.作家的情怀

想象着,一位老人不顾雪染双鬓,时而伏案奋笔疾书,时而推窗独立,凝望窗外瑰丽的星空,万家灯火,心潮澎湃,难以平静。相山秀美故土情深,这片他生于斯长于斯的家园,有多少动人的景物与故事值得他吟哦?透过华美的风物淮北又有多少丰厚的历史文化深埋在岁月的风尘里,需要有人去挖掘?作家的情怀,促使他又回到书桌前写下去,写下去……

散文集《远去的牛歌》带着乡土气息和作家的体温出版了。打开这本书,就好像走进了上个世纪六十至九十年代的历史画廊,那拉着长调喊唱的赶牛歌,那堆积在场地里形式各异的麦穰垛,那飘荡在村子里的袅袅炊烟,如闻其声如见其形地展现在读者眼前,唤起人们久违的回忆。这部作品不仅有文学美的品味价值,而且兼有淮北文史的参考价值。

耿老的创作成就不仅仅在一部《远去的牛歌》,更多地体现在对淮北本土历史文化的整理编撰上,当读到《请君听我唱淮北》一文,你就会一目了然。从《历史的刻印》《淮北的成语典故》《历史深处的淮北》一直到即将出版的《淮北的作家作品》(品读淮北系列之七),他把淮北从古到今几千年的历史文化一篮子挎尽,呈现给淮北人民。他动情地写道“我匍匐在这块土地上,我看到的是遍地的珍珠,这是一片灵山秀水育英雄的地方”——你看那“相土烈烈,海外有截”。相土东迁,到相山而止步,筑城于此。相城啊,你孕育了多少文武将相名仕?如那桓谭桓伊等名仕就是从这里走出去的。那烈山焚泽,乃炎帝故里,精卫填海处。那一湖带三山(华家湖,塔山,龙脊山,南山)不出皇帝就出仙的神秘地方,有龙脊山张果老升仙的传说,有龙吟湖,乃许由洗耳、许由挂瓢处;有蔡里,乃二十四孝之一蔡顺分葚之典故。还有那濉涣多文士,雪夜访戴,嵇绍似康之典出处;还有那人间仙乐如广陵散,梅花三弄,高山流水等等都产生在淮北平原的大地上。可是这些都被蒙上了深厚的历史风尘,经作者呕心沥血披沙历金地辛勤劳作 ,终于抖落掉岁月的风尘,让其从淮北历史文化的深处向我们走来,像一颗颗珍珠,熠熠生辉,恢复了她光彩照人的一面,这让作者欣喜,让读者惊喜:原来我们的先人在这片土地上创造了如此璀璨的文明,为生长在这片灵山秀水之地而自豪。

耿老说:“文化是民族的血脉,对本土文化只知其然不知其所以然,也是没文化的体现”,可见作者编撰一部部文集典献完全处于对故土以及对故土文化的一片挚爱之情,出于作家的一种担当与情怀,他的著作对淮北是一份弥足珍贵的文化财产,后人查阅淮北文史是绕不开他的作品的。如此,耿老对淮北历史文化是有贡献的人。捧读耿老的著作,眼前好像绽开了两朵花,一朵是相城的旧貌新颜,像一朵雨后的白玉兰,展现的是层层明媚鲜妍的花开之美;另一朵是淮北历代人文精神,像梅花一样,散发的是缕缕幽香,美在骨,亘久弥香。有耿老的创作淮北文化幸甚,淮北人幸甚。耿老的每一部著作,我认为作为淮北人应该捧读之。

二.作家的才艺与成就

耿老在《天下谁人不识君》里动情地写道:“如果你是一个顶尖的舞者,那就难再成为一个顶尖的歌者,更遑论成为一个顶尖的琴者,倘若三美具焉,那你就不是在舞台上演奏,而是演奏在你的人生层面上,并且你已经扼住了命运的咽喉,那这人肯定是被上天眷顾的人物了”。其实拿这句话套用在耿老自己身上也恰如其分。 他本身就是一位“三美具焉”的人物。他写散文,写新旧体诗,样样是拿得起放得下,成就卓然。而他为淮北的作家们的作品写序题跋,总是挑战新的体裁和陌生化的题材,他不仅评新旧体诗,评散文论小说,还评大鼓书,评导游词,评影视剧。他三板斧头一亮,就知他是行家里手,简直是十八般武艺样样精通,丝竹管弦吹啦弹唱样样在行,而且逸韵高标。虽说各种文体是相通的,但评得通评得好亦是说易做难。可以说在写作方面,耿老已扼住了命运的咽喉。

但有一点不相符的是,他斐然的才华与成就,并非纯是上天的眷顾,而是他献身文学守候寂寞,冬写三九,夏练三伏,板凳一坐十年冷,百炼成钢,“冶炼”出来的。

耿老于写作,力求创新与卓然不群,勇于直言,优劣昭然,剔糟粕扬精华,有流传价值。 如《诗说古风》,一册在握,千年的文人尽在眼前。《走进婉约》,从晚唐至清千年之间,一书读罢,一窥婉约。作家从晚唐花间词派温庭筠韦庄开始评起,温词密不容针,韦词疏可走马,宋朝两晏——晏殊,晏几道父子,一词清新含蓄,一词曲折俊美。柳永慢词在宋词中有开疆拓土的作用,盛赞李清照词风细腻如雕文心,词釆第一,能儿女情长又能家国风云黍离之悲,为婉约词宗。批南宋末吴文英之流不顾家国将颓,空精格律,直至清纳兰性德悼亡词婉绝凄丽,历经千年,二百人左右,百人百面,千词千风,耳熟能详,如数家珍。作者这部词论具有划时代的意义,古今文坛专论婉约者,在中国当属第一。而《淮北的成语典故》只论出自淮北的成语典故,在淮北文化界当属第一。作者这些卓然的成就,与作者的高标逸韵的自律标准与力求创新的理念分不开的。

文人的胆识。作者写诗文评论敢说敢讲还敢骂,如在《李清照再嫁了吗》一文中作者就骂南宋那些三人成虎的造谣者“跨越时空欺负一个寡妇,你们好不要脸!”这是什么?这是力劈华山的犀利,这是舌战群儒的睿智,这是文人的雄风乍起,他在文坛上树立起一个坦荡无畏的雄骨铁汉形象。

又如《龙吟千年》(论毛泽东诗词中的毛泽东),一反过去所有人在赏析毛词因畏惧天颜而谨慎讷言的作派,耿老就直言不讳地先从宏观上解读毛词略有气势,再论词中伟人形象,更加凸显伟人光辉形象,令人折服,也为作者赢得了荣誉,他曾受邀到人民大会堂参加毛泽东诞辰120周年纪念大会并讲话。

除此之外,作家为淮北作家们的作品作序写跋,技艺高超。耿老解析文章像庖丁解牛一般,游刃有余。不论什么体裁题材的文章,从结构内容,语言形式,人物形象,到艺术成就,什么都躲不过他鹰凖般的目光,也躲不过他的小吕飞刀,经他条分缕析地一通解析,优劣成败得失,就大珠小珠落玉盘了。可别误会,别以为耿老是有勇无谋地瞎挥大板斧,而是谋在意先,每解析一部作品他都是批阅再三,韦编三绝,慎而又慎。有他的评析,文章如添翼翅,如点明烛,让你更上层楼,拨开云雾,你会豁然看到一个鹳雀楼高黄河远的开阔意境。

创作上追求第一;评析文论,绝不人云亦云,凛然无畏,彰显出一个作家鲜明的个性,人格的魅力,构建成了他非凡的创作成就。

三.作家的观点

耿老的最突出的文学观点就是创新,包容开放,立足文化发展。

耿老是淮北楹联协会主席,省古诗协会副会长,应该说,他对古典诗词的格律坚守方面理应充当卫道士。然而他却多次提到“求正容变”。他说格律诗的最高成就在大唐。但唐诗是中国文史不可逾越的高峰。今人写格律诗允许求正容变。不求正,格律诗就不存在了;不容变,格律诗就不能发展。他阐明了对古典文化继承与发展的关系。他说:从宋词到元曲再到今天的新诗,都是对格律诗的一路放足,哪有千年不变的东西呢?更何况是文体?中国文学史上就没有一种文体独步文坛的,即使在唐代,李白的古风,白居易的新乐府还桃红李白地点缀大唐诗歌的春天。格律诗中的平仄是浅层的表象,深层次的写作在立意上,诗歌要立意为先。试问李白诗多破格,毛泽东词多出律,这都影响他们诗歌的成就了吗?唐声宋音已日渐式微,今人写诗一味地因律害意,剜肉补疮,削足适履,写出的东西,失去诗的鲜活,作者辛苦,而读者并不领情。耿老的话实在是黄钟大吕,有醍醐灌顶之效。他的观点,如春风绿大地,毫无陈腐之气,自己充当自己的掘墓人,实在是明智之举。

他说:写诗有继承而又重在发展,要走老路穿新鞋,用旧酒瓶装新酒。旧瓶就是形式,新酒就是新的题材,当今的热火朝天的经济文化发展就是我们要讴歌的新题材。写诗体裁形式可以有古调新声,亦可以新桃旧符,只要装的是家国风云,时代风貌皆允许桃红杏粉,各秀其姿。难得耿老有如此开放的胸襟,在楹联协会里他识人唯贤,取诗唯意,不拘一格降人才,所以协会里得以乔桂同林,梅兰竞芳,堂芜正大,歌吟唱啸者,济济一堂,毫无拘束。

董宏略老先生家学渊源,坚守国学阵地,严于格律,诗写得古韵古声,深厚而富丽。董老的诗耿老评价为是旧瓶装新酒的典范。对老先生继承优秀的传统文化,耿老给予极大的尊重。对董老的尊重就是对古典的致敬。

楹联协会副主席杨天亮老师坚守在南坪的浍河岸边一望无际地唱着歌,他的诗唱浍河风光,唱田园风光,唱四季更替,耿老说他的诗是新田园诗。虽然他不守格律,但他的诗是长在阡陌上的,散发着风吹泥土的香味,且形式灵活,意蕴丰厚,评价道:那是浍河岸边的新国风。他的一部部诗集耿老为他开了专论,给予极大的肯定。

王锦森老师是省内一位名记者,他真的算是读万卷书,行万里路,见多识广,他写山水风光,写天光云影,才华横溢,风格洒脱不羁,不受格律羁绊,耿老评道:他简直是井喷式的创作,开口就是十句或几十句,且一韵到底,着实显示出作者的深厚的文化功力。他的诗集《红尘行吟》《乐山乐水》等,被耿老评为新古风,予以高度尊崇。

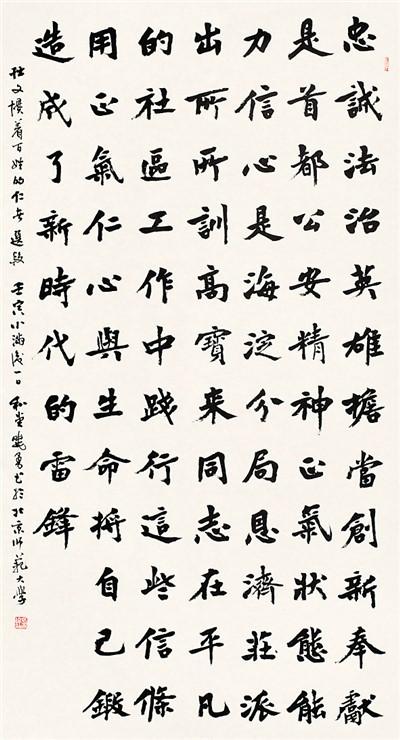

耿汉东先生

我写诗有时也是不格不律,耿老亦毫无微词。他拥有海纳百川的雍容大度,允许各体诗歌在楹联协会里百花齐放。对坚守格律者如孙克攀、熊化凤、张爱华、汪浩等等,他都予以褒扬;对不守格律者,如写新古风,甚至写新诗的如牛高山等,他亦予以佳评,并为之作序。对于新旧体诗作者,从不厚此薄彼,或厚彼薄此,他都一视同仁地看待或鼓励。

但有一点耿老特别严肃地强调的是,不守格律者,写诗就不得冠以“律诗”或“绝句”,我们的国粹还是要坚守住她的纯粹性的,绝不容随意将就。

还有值得一提的是,耿老厚古人但绝不薄新人。如楹联协会的青年才俊汪浩,曾在东北当过兵,那沙雪漫舞的塞外生活,赋予了他军人豪迈澎湃的诗情,当兵时,王浩就写诗,近出版诗集《弹弦向天歌》,耿老评价其诗风慷慨悲壮,与唐代岑参、高适有一比。现转业回乡,尽管工作繁忙但仍不忘读书写诗,其诗格律严谨,飘逸峻拔,木秀于林,有人称他为“小杜牧”。耿老为其诗集作序《应怜书生挂角吟》,对他继承发扬古典诗词的执着精神予以赞誉。

而我,曾是驿外断桥边的一株梅,独自在那里开放,无人问津。一次偶然的机会,我在市作协群里发一首写湖南凤凰古城的不格不律的诗,正好耿老路过,发现了我,把我捡进楹联协会里的。

这些足见耿老的爱才惜才之心,不夜郎自大,不排异己,所为事事皆是为淮北的文化建设发展而思虑,开怀纳才。

四.作家的追求

耿老的创作精神是非常感人的。多年来他已经出版至少十五本著作,每年都有新作不断出版,难怪作协林主席说他是写作上的拼命三郎,文坛上的硬汉。为写作即使累得病倒了,但病愈后爬起来仍接着写。他的写作成果已经硕果累累,缀满枝头,但他知足了吗?他仍说:学不可以已。他的追求是无止境的。他说:不要以为出几本书就跻身作家行列了,没那么简单,路还很长……就是出版过的书,他仍以挑剔的目光审视着自己的作品,他说:有时我真想一把火把它们烧光,从头再来。所以,你若问耿老的哪一著作好,他会说下一部,下一部……

对于创作,用耿老自己的话说“此生负它千行泪,不向东风怨杨柳”。此生踏上写作的长途,注定就要长途跋涉,永远在路上,“过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠”,作者的目光一直直视着诗和远方,从无苟且,生命不息写作不止,春蚕到死丝方尽,千帆历尽终无悔。

高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之。如此作家,我辈不该敬之仰之吗?

2019.2.19

张淑梅女士

(作者:梅一舒,原名张淑梅,淮北市楹联协会会员,中华诗词会员。)

责任编辑:孙克攀

,