澎湃新闻记者 罗昕 实习生 吴冕

谈及中国的非虚构文学,梁鸿笔下的“梁庄”已是一份绕不过去的文本。

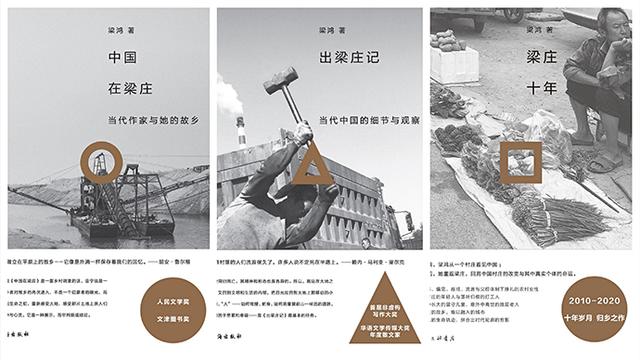

2010年,首发于《人民文学》杂志的《中国在梁庄》引发极大关注,人们通过《中国在梁庄》看到了梁鸿的家乡——河南省穰县梁庄,看到了一个中国村庄的结构与变迁;随后,梁鸿又追踪了那些走出村庄的梁庄人,以一本《出梁庄记》记录他们在外的起起落落,喜怒哀乐;2020年,梁鸿再次为梁庄写下《梁庄十年》,记录她十年来对梁庄的持续观察与追问。今年年初,《梁庄十年》首发于《十月》杂志,并由理想国和上海三联书店推出单行本。

在这份既以“十年”为名,又纪念《中国在梁庄》面世十年的文本中,我们知道了明太爷、清立、阳阳等梁庄人的“后来”,也第一次知道五奶奶、霞子妈、韩家媳妇等梁庄女儿“不带身份关系”的姓名;我们知道韩立挺长老的孙子在梁庄盖起了最奢华的四层洋房,也知道洋房客厅里挂起了韩家先人穿着上个世纪农村衣服的巨幅旧照;我们知道梁庄的六个坑塘在不知不觉中都消失了,也知道今天梁庄人在路边盖房时都尽可能把自己的地基往路边推,哪怕自己过车也不方便……如梁鸿所言,《梁庄十年》仍然以个体生命故事为基本内容,同时也把“梁庄”作为一个有机体,让她把种种生机勃勃且意味深长的事情娓娓道来。

近日,梁鸿就新作《梁庄十年》接受澎湃新闻记者专访。因篇幅原因,此次专访分为上下两篇,此为上篇。在这部分对谈中,梁鸿详细回应了《梁庄十年》的写法与《中国在梁庄》《出梁庄记》有何不同,并阐释她与梁庄人在文本背后的精神变化。

《梁庄十年》首发于《十月》杂志2021第一期

“梁庄”系列

从“事件化的梁庄”,到“日常化的梁庄”

澎湃新闻:我记得袁凌曾比较过《中国在梁庄》和《出梁庄记》,说他个人更喜欢《中国在梁庄》,因为他觉得你在《出梁庄记》中有意识地规制了情感表达。那写《梁庄十年》时,你处于一种怎样的情感状态?

梁鸿:“梁庄”这个系列对我比较特殊。一方面,它写的是我的家乡,肯定会有感情;另一方面,我还是把它看成文学作品去对待。既然是文学作品,我就要学着去处理感情,而不是直接地全部表达出来,因为这里还有文学审美的存在。

其实,从《中国在梁庄》到《出梁庄记》,再到《梁庄十年》,我一直在调整自己的写作状态。最初写《中国在梁庄》的时候,我的状态相对更自然,像写散文一样,对自己的情感没有做更深意识的处理,所以有的读者可能觉得它过于亲切或者浓烈。但对那本书而言,它独特的价值在于能够和读者产生更多的共鸣;后来写《出梁庄记》,我反复地思量“我”在这个文本中如何呈现,文本内容也决定了这一次的情感表达与之前不大一样。《出梁庄记》写的是遍布全国各地的梁庄打工人,它面对的是更严峻的事实,而不是第一本里的我从小熟悉的村庄、房屋、河流。一个常年在大学教书的人,在各处走访中目睹了在外乡亲的动荡生活,她自己也会产生不适和反省。所以在《出梁庄记》里,“我”的自然情感是相对次要的,更重要的是“我”如何审视自己的情感;到了《梁庄十年》,重新打量那些村庄、房屋、河流,“我”在文本中其实更自在了。因为这十年不断地重返梁庄,我和梁庄人的关系比写前面两本时更交融了,我和他们聊天、吃饭,就是一种日常状态,所以这一本的情感表达会更内化一些。

澎湃新闻:就我自己的阅读感受来说,我觉得《梁庄十年》比《中国在梁庄》《出梁庄记》少了一种“外来介入感”,就是你身处其中,隐匿在文本背后。同时,字里行间依然能读到你对梁庄的感情。这种感情的流露是很细微的,有时隐藏于你对沟渠和坑塘了解,有时隐藏于你对“人家”的捕捉。

梁鸿:你说到“介入”,这个词非常重要。一个知识分子或者作家怎么和他人的现实生活发生关系,我们说会用介入的方式,一种强行植入的方式,那它实际上是一个干涉性比较强的词。《中国在梁庄》和《出梁庄记》里确实会有一种知识分子介入的感觉。但现在我觉得介入还有一种方式,就是身处其中,这属于一种内部介入,就是说你依然在观察,但这种观察不仅是一个行为,还是一种状态。在这种状态下,《梁庄十年》里的五奶奶不再是一个事件化的五奶奶,而是一个日常化的五奶奶;我和梁庄女儿们聊天,她说她的命运,我说我的命运,我们都是梁庄的女儿,只是轨迹不同,我并不是作为一个外来者去调查梁庄女性的命运。

五奶奶坐在孙女晶子的粉红小电车后面。梁鸿 摄

澎湃新闻:在《梁庄十年》的后记里,你也说这十年最明显的变化是作为写作者和生活者的你和梁庄人之间的关系变化了,你和梁庄的关系变成了一个人和自己家庭的关系。这个变化在我看来特别微妙,因为你生长于梁庄,这里本就是你的家,但在写作中又确有一个从“他们”变成“我们”的过程。为什么会有这样一个变化?

梁鸿:首先是离家多年了,突然提笔写家乡的时候也是重新审视家乡的时候,这时的视野里必然会带有你的知识背景,一种整体性的外部思考。我写《中国在梁庄》和《出梁庄记》就处于某种震惊的状态下,这在当时也是一种正常的状态,因为梁庄是一个“熟悉的陌生人”。过了十年,我对这片土地上的人和事真正熟悉了,我融入了他们的生活,对他们的了解和追问也就更细节化、日常化。

比如我在《梁庄十年》里又写到了万敏,他从广州回来了。之前我在《出梁庄记》“干事业”那一节写到他,写他怎么在2008年揣着一百万现金从服装批发转入服装成衣制作行业,怎么为汶川地震捐款,怎么做生意破产了,那到了2020年再和他聊的时候就不可能把聊过的“大起大落”又推演一遍,而是了解他后来这几年的生命轨迹。后来他在穰县的生活比在广州那阵平淡得多,没有发财,也没有破产,是一种简单的琐碎的状态。所以《梁庄十年》里写万敏的这部分不像《出梁庄记》里那样,《梁庄十年》试图展现的是梁庄人日常的生活状态,它是对“事件化的梁庄”的补充或者深化,我觉得这是一个延续的过程。

澎湃新闻:似乎也正是这种日常化的视角,让《梁庄十年》的结构比起之前两本有了变化。看《梁庄十年》,很多人物会在前后章节呼应式的出现,有一点互文的意思。比如第一章“房屋”里写四个梁庄人因为垃圾填埋场丧生,这四个人在第五章“生死之谜”里都有了姓名;“房屋”里义生那栋奢华洋房是怎么在梁庄建起来的,我们能从第四章“回乡”出现的第一个人物——梁安那里找到答案。这种拼图式的读法很有意思。全文还有很多人物注释,让看过《中国在梁庄》和《出梁庄记》的读者有所联想,在记忆里找到那些人,了解他们的后来,感知他们的变化,就像是看续集一样。你对《梁庄十年》的结构和注释有哪些设想?

梁鸿:写《梁庄十年》,我确实有很多反复的思量。比如那些人物注释,就像你说的,我想引起一种时间的拉伸感和延续感。假设读者看过《中国在梁庄》和《出梁庄记》,他看了注释可能会再去翻翻前面两本,即使没有看过,读者也知道这些人物不是凭空出来的,他们有“前传”,起码在梁鸿的书里已经生活过十几年了。这是第一点,我希望通过注释实现《梁庄十年》和《中国在梁庄》《出梁庄记》的连接,让梁庄里的人都有某种历史存在感。

第二点是你说到的结构。开《梁庄十年》研讨会时,有朋友认为这本的结构性没那么强了,但其实对我来说它不是结构弱化,而是结构内化了。比如义生的洋房,这个房子不单单是一栋盖在梁庄的新房,从现实意义来讲,它也给梁安这样一个普通打工者提供了生计。从历史意义来讲,它承载了义生对自身家族的认知,也承载着梁庄人对这一家族的认知。在这么一栋现代化洋房的客厅里,挂着三个老人的巨幅画像,这三张画像的背后写满了梁庄悠久的历史。但凡看过这三张画像的人,都要问问义生的爷爷、奶奶和曾祖母,都要回望梁庄那一段的故事。

所以我一直觉得,梁庄内部也是一个网路,它本身具有这种自行结网的可能性。这样一种内部的结构,是我希望在《梁庄十年》里实现的一种结构,它不像之前两本那么鲜明,但它对应着梁庄内部庞杂缠绕、丰富多面的存在。

梁庄村头。梁鸿 摄

和梁庄一起成长,它是思考世界的起点

澎湃新闻:我喜欢《梁庄十年》的结尾,最后出现的是少年阳阳和一群梁庄的孩子们,印象里那个才五六岁的阳阳一下子就上初中了。他回复你说“要好好学习”的“好啊”给人一种特别安慰的感觉,让我觉得梁庄虽不断有人离开,但还是有其生命力和道理,自然流转,生生不息。这个结尾,是否也隐藏着你对梁庄的某种感知与情绪?

梁鸿:你的这份感觉,正是我写这本书时最基本和最隐秘的感觉。梁庄是一个普通的村庄,它里面的人来来去去,每时每刻都在变化。我有时想,人的生命是很有限的,但梁庄类似于某种永恒的存在,就像我们说身后那条河,永恒流淌,但永恒存在。梁庄这片土地既有某种感伤,又有某种力量。有一天我们老了、走了,但阳阳们还在生长,还会为命运搏斗。于是,我眼里的梁庄,变成了某种生命力的象征。

澎湃新闻:你有没有想过,为什么你对梁庄有这么深沉的感情?很多人从村庄里走出来,并没有你这样的感情。

梁鸿:经过这么多年,我对梁庄的感情和思考其实已经变成我精神的一部分了。这里可能还有一种厌倦,一种冷酷,一种撕裂?但同时它又是爱。这个爱不是简单的“我爱你”的“爱”,它包含了非常复杂的情绪和思想。有朋友告诉我,他们没办法融入自己的村庄,我觉得那也是一种正常的状态,有的人或许是通过反叛它来获取自己精神上的起点,只是我刚好走的是另一条路——我跟梁庄是一起成长的,它是我思考这个世界的起点。

澎湃新闻:说到一起成长,《梁庄十年》里确实也有明显的“自我反省”。比如在42页的“注释1”里,你坦言:“就在打下这行字的一瞬间,我突然意识到,在写前面‘小字报’那一章时,我写的是‘韩家媳妇’怎样怎样,我非常自然地这样写,是因为我确实不知道她叫什么名字,也没有想到应该写出她的名字。我想起来,在《中国在梁庄》和《出梁庄记》中,当谈到大堂哥二堂哥时,我会详细写出他们的名字,但是,在写到女性时,我也从来没想到写出她们的名字,都是直接用‘建昆婶’‘花婶’‘大嫂’‘二嫂’‘虎哥老婆’来代替,我甚至没有想到要问她们的名字。这是一个颇让我震动的事实。”

我感觉对你而言,《梁庄十年》既是一份观照外部的记录,也是一份观照自我的存档。

梁鸿:是的,不仅是我,之前看过《中国在梁庄》和《出梁庄记》的读者也都没有意识到这一点。从这个意义上说,读者从第一本看到第三本,也是在一起感受,一起反思,一起成长。

这么多年,我自认没有给梁庄带来什么实际的经济利益,但每次和他们在一起我都很开心。我会问一些问题,聊一些话题,然后他们每个人都会特别认真地去琢磨,包括霞子这么多年一直和我一起,我觉得这是一个共同成长的过程。我特别喜欢大家坐成一圈,一起思考,这是一种非常清明的状态,也是人生中特别有意义的时刻。我喜欢梁庄有这样的时刻,也喜欢这个时刻是我带来的。

梁鸿

梁庄人的精神世界,值得我们追问下去

澎湃新闻:我看“梁庄”系列有一个感受,梁庄人既有可爱的淳朴的一面,也有利己、残酷的一面。到了《梁庄十年》,尽管你和梁庄的关系变成了“一个人和自己家庭的关系”,但你同样不回避梁庄人种植经济作物时的狂热,议论女性时的刻薄,路边盖房时的“尽可能把自己的地基往路边推,哪怕自己过车也不方便”。你怎么看待梁庄人的“好”与“不好”?

梁鸿:我觉得一个人家庭关系的最大体现是他对家庭成员的优缺点都非常清楚。梁庄人是有局限性的,恰恰因为他们是我的亲人、我的家人,我才能够看到这些,并把它们写出来。

比如明太爷这个人,我把他和他的妻子灵兰大奶奶放在一起写,两个小节,也是个互文的读法。一方面你觉得明太爷一生嫉恶如仇,在汶川地震时自发捐款。他是坏人吗?他不是。但另一方面他对灵兰大奶奶非常暴力,他一死,整个家焕然一新,灵兰大奶奶解脱了。那他是好人吗?起码对他的妻子来说,他不是多好的人。

所以,在写明太爷和灵兰大奶奶这两小节的时候,我真觉得不管是梁庄的人,还是生活在这世界上任何一个地方的人,他都是有复杂性的。这个复杂性不在于自身的性格有多复杂,而在于人和他人的关系。

澎湃新闻:看脾气暴躁的明太爷,外人可能会很轻易地说一句“你何苦呢?”但对他来说就是很难。还有那个患抑郁症的梁安,他不仅患病了,还觉得这是一个说不出口的病,觉得农村打工人怎么能得这种“富贵病”。他们的精神世界本身是值得我们去追问的,也是值得“梁庄”系列往后书写的。

梁鸿:对,在这个意义上,梁庄不是一个封闭的停滞的村庄,它确实是跟这个时代一块往前走的,我们不能把它看成一个完全封闭的,好像没有生长性和可能性的村庄。像梁安,他十几岁就到北京打工,打了二十年,得了抑郁症,他是在和外部世界搏斗的过程中受到了伤害,而灵兰大奶奶的一生都在和明太爷搏斗。梁庄真是一个具有象征意义和现实意义的当代村庄。梁庄的人性和这个时代的人性是一致的,但梁庄人身上又有他们独特的轨迹。

澎湃新闻:你怎么看待梁庄“跟这个时代一块往前走”?我记得你在《中国在梁庄》里说过:“真正走进村庄,才意识到这还是一片贫瘠的土地。虽然生活全球化了,虽然电视、网络,各种信息都以同步的速度抵达到了这里,但是,在精神上,这里依然贫困,乡土与现代之间的关系依然很远。”

梁鸿:精神世界的变化不像物质世界的变化那么明显,但并不是没有。梁安后来选择回到家乡重新安置自己,我相信这是他精神上一个非常重要的决定。他一直在寻找一种既能适应社会,又能适应自我的生存方式,他的精神一定是经过好几层蜕变的。

这些年,有人发财了,有人破产了,所有这些都是这个时代随时可能发生的事,在梁庄也一样。总体而言,时代推着梁庄人不断与生活搏斗,他们在精神层面还是慢慢地往前走,只是“前多前少”也很难去估量。毕竟梁庄人还是生活在一种乡土文化惯性里,会不断地被它左右,不可能一下子从量变到质变,不可能连根拔起。

澎湃新闻:你在《中国在梁庄》里就担心梁庄会变成一个“陌生人社会”,但这似乎真是一种趋势,比如《梁庄十年》里五奶奶家里就有晚辈说“以后不用再走亲戚了”。不可否认的是,你的小孩,你小孩的小孩,未来很可能距离梁庄越来越远,你为什么希望形成一份长河式的记录?

梁鸿:我昨天从外面回来,走在路上,突然就想到了过十年我再写一点东西,然后我们再一起看,想想就觉得特别兴奋。这是一种共同体的感觉——通过梁庄系列这三本书、四本书、五本书……处于不同时空的人们和一个村庄结缘,像关注远房亲戚一样关注着梁庄,像追电视连续剧一样追问着梁庄。梁庄虽然没有很多俊男靓女,但这里的生活踏踏实实,它和我们共存于一个历史空间,能唤起很多人的生活经验与情感经验。我之所以想写一份长河式的记录,也有这方面的驱动力吧,不单是意义层面,还有情感层面的驱动。

梁庄被废弃的挖沙机。梁鸿 摄

责任编辑:梁佳

校对:施鋆

,