夏日烦热,常居于室内,鲜少外出,但久居空调房,亦有弊害。热是感受不到了,却是肩颈僵硬,腰酸背痛,叫苦不迭。往日里只说自己怕冷不怕热,尤爱晴天与阳光,如今再说不出这种话了。于是在对这天气的一声声抱怨中,念起古人来。以前只觉冰淇淋、饮料等解暑之物是现今之人才能享用的,后来看《东京梦华录》才知原来古代夏日即有各种口味冰水冷饮,方知自己着实浅薄。又听说西安有一明清藏冰之处,唤冰窖巷,便想着去探寻一番。适逢某日天阴,火辣的阳光暂时隐蔽,便欣欣然出门,一路搭乘地铁由城南往北而去,心中甚是期待。

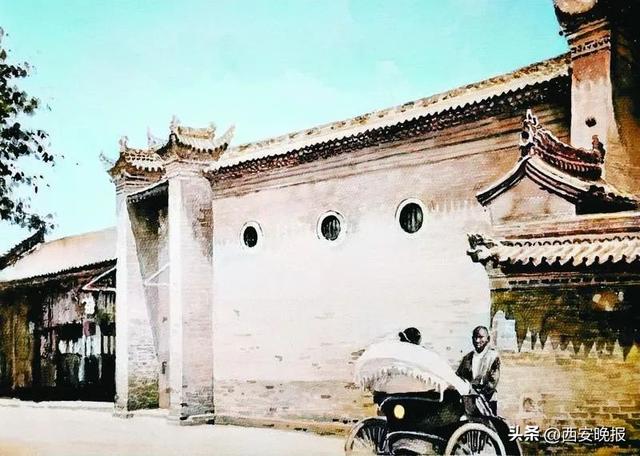

旧时冰窖巷街景 陶浒 绘

有时候寻一处从未抵达过的小巷,钻进去,静静地走,静静地看,静静地感受,恍惚间会以为孤身到了异地。在我循着地图,一身轻装,到达那个巷子且静静待了半天后,忽的有了这种似是身处陌生城市的感觉。冰窖巷是一条由三段短巷子相交组成的不规则巷道,大致呈“丁”字形,据《明清西安词典》介绍,它位于原唐代长安皇城内鸿胪客馆处,唐末改建新城后,逐渐形成居民坊巷。其因为是明代秦藩王宫和清代满族官僚夏季藏冰的地方而得名冰窖巷。

我从四府街左拐进去后,地图上提示已到达目的地,于是放松身心开始感受。似乎是为了寻找凉意,但刻意的寻找往往是不得的,冰窖巷内少有树,这是我诧异的,可能在我的主观臆想中已经将凉爽与树看成了不可分割的关系,但其实不然。巷内皆是一些低矮的旧小区,我总喜欢低矮些的楼房,最好又是旧的,给人一种时光和故事之感,也会觉得有凉爽之意。不像高楼大厦,总让人觉得坚硬火热,没有柔情。当我从第一段巷子右拐进入另一段南北向的短巷后,一股凉风突然迎面而来,我也开始欣喜了起来。据说冰窖巷是改造了的,所以我看到的这一段短巷内小区的墙上皆有图片,右侧墙壁上是一些历史名人,左侧则是旧时的西安城,大致有1904年的南门、1952年的西门、1984年的北门、1964年的大雁塔、1983年的鼓楼。这些旧时光里的西安城,就这么显现在冰窖巷内的墙壁上,让一些从未见过这座城市旧时面貌的人去观看,让一些第一次踏入这个城市的人去观看,所以,我拿出手机,贪婪地翻拍下了这每一幅照片,因为我也未曾见过这座城市旧时的模样,因为,我生得太迟。巷内几个聊着闲话的老人,许是将我当成了外地的游客,默默地看着我,正在这时,一只浑身雪白的狗走到了我的跟前。它也停下脚步注视着我这个外人,许是在想,哪里来的陌生人,在这里徘徊不前。我蹲下来逗了会儿它,便又悄然离去,正是在那时,我有了一种在异地的感觉。

顺着那条南北向的巷子越往北走,越觉凉爽,似乎有阵阵冷风袭来。巷子的北口有冰窖巷的路牌,亦有对这条巷子的解说。据说冰窖巷的北面,就有明清官府藏冰的冰窖。而冰窖即是在地面挖掘沟道,冬季凿冰储入,周围铺垫锯末等隔热物质,以备夏季取冰消暑。那时每到严寒的冬季,官府就开始组织人力采冰藏冰,到了来年夏季,大约是在端午节前后,则开窖用冰,这叫冬藏夏用。

其实中国的北方,冬季藏冰以供夏使的习俗,来历久远。早在夏朝时,每到三伏天气,朝廷就会把藏冰当作珍贵的礼物赐予王族和官僚。周朝起,还专门设立了负责藏冰的官吏,称作“凌人”。自此以后,历朝历代也都设立专门的官吏来管理藏冰事务。《诗经·豳风·七月》载:“二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴。”即在最冷的“二之日”,也就是农历十二月,官府开始组织奴隶和臣民到水质好的地方凿采冻冰,按一定的尺寸和厚度,裁成大小不一的方块,藏进预先准备好的冰窖里。因为此时,天气最为严寒,冰块最为坚硬,不易融化。即便如此,每到夏日用冰之时,藏好的冰还是消融了许多。

古人藏冰,有两大用途,一是夏季消暑;二是制作冷饮冷食。也就是说,当我们在炎炎夏日于冰箱中拿出一块冰淇淋想要寻求凉意并且感慨如今这冰箱真是方便之时,古人事实上也并不缺冷饮等物来消暑。据说唐玄宗时期,杨国忠得势,夏季于家中设宴,便曾令手下用大坨冰块雕成冰山围在宴席四周,使得伏天在内饮酒都要穿薄棉衣,效果堪比今天之空调。而在饮食上用冰,于周朝时,即已经是常事了。比如古时的王公大臣在夏日设宴饮酒是需要冰镇的,否则当时的原浆酒,在高温时容易发酵而变酸,也是因此,中国就产生了最早的冰制冷饮。而在隋唐之后,市场上即开始有冷饮出售了,到了宋时冰业已实现产业化,由于市场所需,夏日制贩冰雪的店在汴梁城随即增多,价格自然也就亲民。所以盛夏时节宋人不仅能在家吃刨冰,还能上街买到各式各样的平价冷饮。故而我在读《东京梦华录》《武林旧事》《梦粱录》《西湖老人繁胜录》时,多多少少都有提及宋人于夏日喜爱吃的冰雪爽口之物。如雪泡缩皮饮、紫苏饮、杨梅渴水、五味渴水、香糖渴水、荔枝膏水、江茶水、姜蜜水、绿豆水、椰子水、卤梅水、甘蔗汁、漉梨浆、凉酸浆、木瓜浆、葡萄浆、杨梅浆等。画家张择端的《清明上河图》中亦有青布大伞下摊贩卖各种冰镇饮料“饮子”的形象,所谓的“香饮子”即是各种水果口味的冰水。

北宋开封最火的网红冰品就是“冰雪冷元子”“冰酪”等。其中“冰酪”是在碎冰或刨冰中加入砂糖、乳酪等食材,有点类似现在的冰淇淋。诗人杨万里在品尝“冰酪”后,曾作诗曰:“似腻还成爽,才凝又欲飘。玉来盘底碎,雪到口边消。”而元代忽必烈的宫殿里则出现了冻奶酪,这种冻奶酪后来由马可波罗介绍到西方。

既然藏冰制冰,以冰消暑的习俗已传播久远,那么想来明清时期,对冰的运用和解锁只能更加广泛。其实我们在看一些清宫剧时,偶尔也能见到夏日皇帝给妃子赏冰的情景,亦有妃子让丫鬟去冰镇一些水果酒等的镜头。那么当时,我们西安的冰窖巷所藏这些冰又来源哪儿呢?为此,我特意查阅了一番资料,大抵说当时的藏冰来源绕城的八水、城南的太乙宫等地。二是在冰窖巷西边的白鹭湾、龙渠湾一带,明清时曾有一个大水池,每到冬季冰层很厚,便成了取冰之处。

如今,我是见不到这冰窖了,巷子北面迎面映入眼帘的是一座教堂,我瞄了一眼,又原路返回。待走到南边三条短巷的交叉口时,又往西拐进去。西边的这条短巷内亦是一些低矮的老旧小区,但小区下面有一些开着的店铺,一家卖咖啡的店铺内有上世纪七八十年代的音乐传出,这音乐让我出神了半天,静静地立在原地不舍离去,就是想要感受那种氛围。这条向西的巷子出去后是甜水井街,这亦是一条适合避暑的街道。街道内树荫遮蔽,清风拂面,况且只消几步就能走到城墙跟前,而城墙又恰能使人安静,一切相得益彰。

走到这里,似乎就要离冰窖巷而去了。其实我想倘若这条巷子有记忆或情感,对于我这种探访,它应该是欣慰的。因为清末时,因时局、气候等影响,冰窖巷的冰窖便逐渐废弃了,唯一保留的,便是这“冰窖巷”的名字。但即使是这守着这条巷子辉煌记忆的名字,也曾在上世纪六七十年代被改成“红缨三巷”,直到1972年,才又恢复原名。所以,冰窖巷似乎是离它最辉煌的时期越来越远了,随着时代的更替,它沉寂安稳地过起了隐居的日子。但我想,如若它有情感,它该知道自己曾经的价值,如若它有记忆,它该落寞而孤寂。

从甜水井走到城墙根的那一刻,我即已离冰窖巷而去了,但它于这夏日带给我的那一丝凉爽,它的低调与清幽、沉稳与柔情永远刻在了心中。明年夏天,或许某日,我还会再来。

来源:《西安晚报》2022年9月4日7版,作者:马婷

,