四大名著《水浒传》里塑造了众多英雄形象,一百零八将的故事代代相传。特别是提到宋江、武松、李逵等人物,更是妇孺皆知。但是深入了解每个英雄背后的故事,这些百姓心中的英雄是否真正名副其实呢?

只是多年来,人们容易被英雄头顶上的光环所迷惑,被口耳相传的英勇事迹所麻痹,被市井小巷里关于对英雄的主流评价所淹没。最终,独立思考的能力和个人见解也臣服于已经形成的声音,这背后的心理学因素就涉及到集体无意识理论。

那么,从集体无意识理论出发,重新去审视《水浒传》里的英雄形象,去解读“英雄无罪”观念,或许也是一种思考和判断。

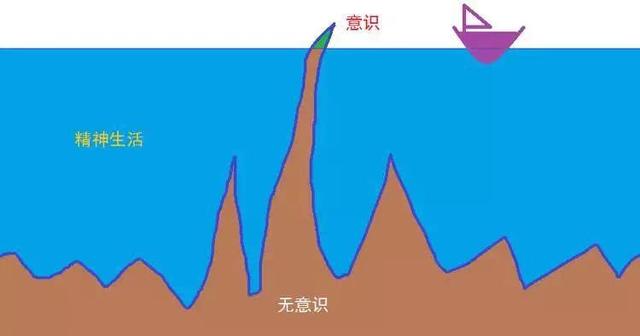

在谈集体无意识之前,先来说说无意识。奥地利心理学家弗洛伊德将人的精神世界,划分为意识、无意识和前意识,并借用德国学者费希纳的冰山类比理论,将精神结构比喻为一座冰山。

冰山分为上中下三层,最上层的部分是意识,浮在表面;最下层是无意识部分,占了很大面积;处于中间一层则是前意识。前意识和意识属于一个领域,而无意识则意味着更深层次,隐藏着巨大潜能,是精神世界里最本质的部分。

后来, 弗洛伊德的徒弟荣格在老师学说的基础上,对无意识的结构做了纠正,将无意识分为:“个人无意识和集体无意识”。他将高出水面的小岛比喻为个体意识的觉醒部分,而由于潮汐运动露出水面的陆地部分代表个人无意识,所有岛都依附的海床则是集体无意识。”

集体无意识,是在一定时期内社会成员,具有的一种自发的,却未主动发觉的非理性意识,是代代相传的无数经验观念,在成员心理上的沉淀物。

勒庞在《乌合之众》里也表达了相似的观点,在精神世界里,无意识比意识活动更为重要,它不仅支配生理现象,还主宰意识的运行。无意识因素构成了民族性格。他认为群体成员的思想感情有一种互相统一的倾向,自觉的个性会消失,属于“心理学意义上的群体”。

群体最显著的特征是,个体融入群体后,无论生活方式、职业、性格和才智,都会被群体性格同化,并相异于个体状态。而性格上的共性由未知力量支配,未知力量是精神底层的无意识运行结果。

群体在表达情感时,会表现出简单化、极端化的特点,不是爱就是恨。情感一出现,就会通过暗示和传染机制迅速扩散,被颂扬的对象力量会无限放大,群众的热情会高涨到极度夸张。

二、普通民众对《水浒传》里英雄脸谱的画像—以武松等为例很多孩子是听着《水浒传》里众多英雄的故事长大的,比如武松就是深受广大群众喜爱的英雄人物,并且在不同时期以多种形式演绎着。从小说,平话、到快板、评书,武松的形象总是以高大勇猛,象征着仗义执言,除暴安良。

特别是在山东地区,武松成为勇敢男人的代名词。评论家金圣叹给予武松高度评价:“一百八人中,定考武松上上。想鲁达已是人中绝顶,若武松直是天神。”

《水浒传》里这样描述武松:“身躯凛凛,相貌堂堂。一双眼光射寒星,两弯眉浑如刷漆”,说书人将他形容的更为夸张,“身子高大一丈二, 膀子扎开有力量, 脑袋瓜子赛柳斗,俩眼一瞪象铃档。胳膊一伸房上的檩,皮槌一攥象铁夯,巴掌一伸簸箕大,手指头拨拨楞楞棒槌长。”

这个男人不仅身强力壮,还超级勇猛,普通人喝酒三碗不过岗,他竟然喝了十八大碗,还赤手空拳打死了老虎。可他的出身有些可怜,自幼没有父母,是身材矮小的哥哥将他养大。

因为机缘巧合,哥哥娶了貌美如花的潘金莲,潘金莲见到高大威猛的武松后,心生爱慕,无法抑制自己的情感。武松认为长嫂如母,在大是大非面前,懂得坚持原则,果断拒绝了潘金莲。可后来,潘金莲却勾搭上恶棍西门庆,设计杀害武大郎,武松失去了世上唯一的亲人。

在报官无门公立救济无法达成的情况下,武松只好自己动手,杀了潘金莲和西门庆,替哥哥报仇雪恨。哪怕手段有些残忍,也可以理解,毕竟不是滥杀无辜。在这之后,武松就进入了另一种境地。先是与恶霸施恩皆为兄弟,替他打败蒋门神,畅通生意门路。

一个月后,他被张督监等人栽赃陷害,开始血溅鸳鸯楼,杀了督监以及众多随从。对此,金圣叹批注到:“杀第一个!”、“杀第二个!”“杀第八个!”、“杀第十一、十二个!”“杀第十三、十四、十五个!”叹号加数字的语气间,流露出无尽的欣赏。

心理学家荣格认为,在人的精神世界里,有许多原型意识,由祖先遗传给后人,代代相传,生生不已。人们对《水浒传》里众多英雄形象的认识,就是如此。英雄形象一旦立起来,后代之人提起来,往往不会去质疑,去批判,去反思,限于集体同一的观点之中。

罗素在《权力论》中提到: “群众有一种热情和安全交织的得意感,共有的情绪越发强烈,直到排除一切其他情感,只剩下一种因自我倍增而产生的权力兴奋感。集体兴奋是绝好的麻醉。其间,理智、人道、甚至自我保护很容易被遗忘。”

在集体无意识强大力量洪流中,个体会出现盲目趋同的现象。社会整体的观念和意识,会潜移默化地影响个体的心理和行为。跳出集体无意识陷阱,保持个人理性的思考,重新审视水浒传里武松等英雄的形象,批驳“英雄无罪”观念。

以武松为例,如果说之前上山打虎、仗义疏财、替兄报仇还是英雄所为,那么从血溅鸳鸯楼开始,就不能称为真正的英雄了。本来是找陷害他的张都监报仇,可是到最后杀红了眼,连马夫、丫鬟等无辜之人都没有放过。这些已经超出暴力的合理范围,将武松人格深处的暴戾之气展现出来。

在评断人物时,应该采用客观公正的态度去审视全貌,而不应该以偏概全。以集体意识里的英雄形象,去掩盖无辜杀人的罪行。审视武松身上的英雄光环,也只是莽夫之行径;并非真正的人间大义,只是江湖习气。

学者陈平原曾分析到:“人类学家告诉我们,在最原始的社会里,残杀是一种正常的生存方式,甚至可以说是一种伟大的自我肯定。当人们为了取得生存的权力,竭尽全力互相残杀时,‘流血’无疑是令人陶醉的。

而人类摆脱愚昧,进入文明社会的一个重要标志,就是日渐忘却这种嗜血的欲望……当正常的社会禁忌发生作用的时候,这种嗜血欲望也只能通过杀恶人奸人来实现。”

当从人性和生命尺度去重新考量《水浒传》里的英雄形象,就会发现在“英雄无罪”的集体无意识下,掩盖着“价值观失衡”以及“人性衡量失衡”。在集体意识里,在潜意识引导下,已经认为“武松是个英雄”,而所行之事都是“行侠仗义”。因而,就忽略了其行为失当的方面。

穿越集体无意识的迷雾,保持独立的思考和谨慎的判断,重新审视“英雄无罪”观念,从人性和正义视角去衡量英雄行为,对《水浒传》里众英雄形象也会有新的认识。

参考资料:

1.施耐庵.金圣叹批评本水浒传,凤凰出版社,2010.

2.荣格.自理学与文学,三联书店,1987.

,