要讲潼南的历史,又是一个与武昌、鄂城相似的故事。潼南区在唐、宋时期为遂宁县。而今遂宁市区则归遂州/遂宁府的附廓小溪县管辖。

宋末元初,由于宋、蒙二军在当地几十年的反复拉锯作战,使得四川地区“民无遗类、地尽抛荒”、“丛篁夹路、虎狼逼人”,“田多荒芜、蜀山尽碧”,一片荒败景象。

元世祖至元十九年(1282年),由于人口悬崖式下跌,地方官员无公可办,元廷将遂宁县并入遂宁府附廓小溪县,潼南境内已无县治。二十年(1283年),降遂宁府为遂宁州。

明太祖洪武九年(1376年),降遂宁州为遂宁县,附廓小溪县撤销。这是遂宁县的再次出世,但已不在唐、宋遂宁县的旧地,而在原小溪县治。

清末民初,由于潼南之地离遂宁、蓬溪二县城路程都很遥远,遂宁、蓬溪二县鞭长莫及。因而境内盗匪猖獗,清宣统(1909年),曾创议设县,但因辛亥革命爆发无疾而终。

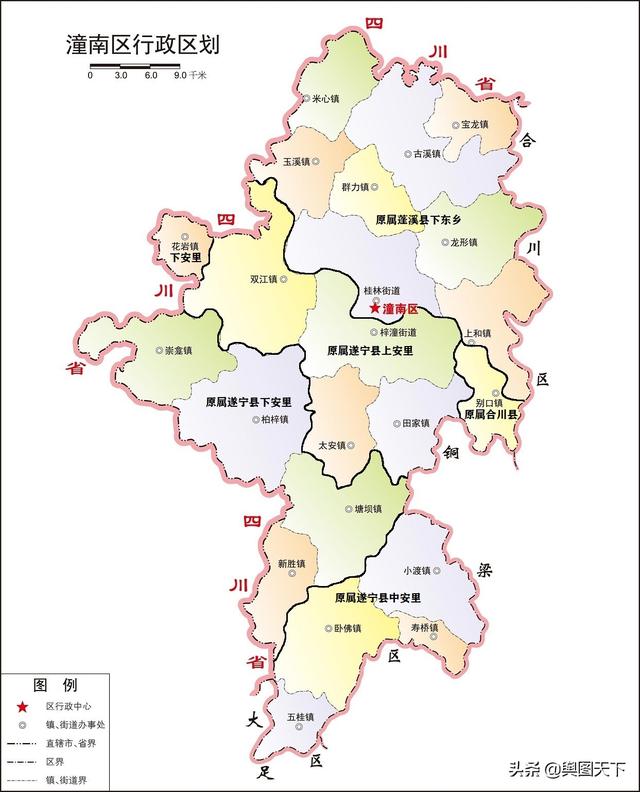

民国元年(1912年)2月,经四川军政府批准,由蓬溪县划出下东乡11个场镇,遂宁县划出上安里、中安里、下安里17个场镇,取东乡及上/中/下安里联合设县之义,成立东安县。县治设在梓潼镇(今梓潼街道),王茂林为东安县首任知事。

从清乾隆年间开始,川中各县“县下设里、里下设场”,民国元年(1912年),遂宁县共辖7里39个场镇,划出17个场镇后,只剩22个场镇。

1、上安里沿涪江右岸设立场镇,民国时领辖双江镇、双龙场、安兴场、大佛镇、梓潼镇、王家场、兴隆场、泰安镇,大致在今双江镇、梓潼街道、田家镇、太安镇范围。

2、中安里位于遂宁县的最南端,民国时领辖复兴场、三汇(会)场、五桂场、斑竹场,大致在今卧佛镇、小渡镇、五桂镇、寿桥镇、斑竹乡(该乡已于2006年撤销,并入侣俸镇改隶铜梁区)范围。

2、下安里沿琼江两岸设立场镇,民国时领辖崇龛镇(漏孔场)、花岩场、柏梓镇、塘坝场、富农场,大致在今崇龛镇、花岩镇、柏梓镇、塘坝镇、新胜镇范围。

至于划入东安县(潼南)的蓬溪县下东乡,并非指“东乡之一部”,而是指整个东乡,因为相对西乡和中乡来说的,东乡处于涪江下游且地势偏低,民间便有上西乡、中乡、下东乡之称谓,史志从之。

由蓬溪县划入潼南县的场镇,除了东乡以外,还包括由中乡蓬南场所辖的临近玉溪镇的镇北一保、临近古溪镇的镇北八保、蓬邻、蓬国二团,另有中和场部分区域。

蓬溪东乡范围包括太和场、太平场、龙德场(隆德场)、观音场、桂林场、宝龙场、金龟场、仁和场(人和场)、古溪场(古溪镇)、玉溪镇、米心场等地,大致在今上和镇、桂林街道、宝龙镇、龙形镇、古溪镇、群力镇、玉溪镇、米心镇范围。以上所有划入的区域,都位于涪江左岸。划入新县以后,合建为东北里。

至此,潼南县成立之初,全县分为上安、中安、下安、东北四里。

民国三年(1914年),北洋政府内务部称:因东安县与直隶、湖南

、广东境内县名重复,且定名未久,须酌改县名,今受呈报所请,同意东安县更名为潼南县。东安县更名潼南县,系东安县治梓潼镇,且处于原潼川府南隅,故取县名为潼南县。吴三泽为潼南县首任知事。

1954年1月,别口乡由合川县划入潼南县。别口乡,雍正六年(1728年)建场老场坝,嘉庆元年(1796年)迁入别口沱。光绪年间为白盐乡,后改为别盐乡,民国年间又改为佛盐乡。1953年建别口乡,以乡设别口沱而更名。

2015年5月,经国务院批准,撤销潼南县,设置重庆市潼南区。