“木兰从军”的故事妇孺皆知,《花木兰》戏文也流传甚广,1918年梅兰芳首演京剧《花木兰》,以唱大段的“娃娃腔”而著称;常香玉主演的豫剧《花木兰》,1956年拍成电影,一曲“谁说女子不如男”唱遍神州;彭蕙蘅主演的河北梆子《花木兰》唱腔慷慨激越,高亢处如春雷炸响,低回处又似行云流水;白淑贤主演的龙江剧《花木兰》,在横贯舞台的条幅上,双手正写、反写、倒写“荣辱得失身外事,兴国安邦赤子情”14个大字,堪称一绝。从1998年7月起,由美国迪士尼公司拍摄的好莱坞动画电影《花木兰》,在世界各地上映。中国的花木兰走向世界。

由于“木兰从军”的故事通过戏文传播,影响很大,故事又颇具传奇性,许多观众都认为历史上就有这么一位奇女子,有的“考证”出其籍贯就在河北省完县(今改名为顺平县);有的言之凿凿地说花木兰的家乡就在河南省虞城县南35公里处的营郭北魏庄村。其实,这都是源于传说,并没有什么史据。

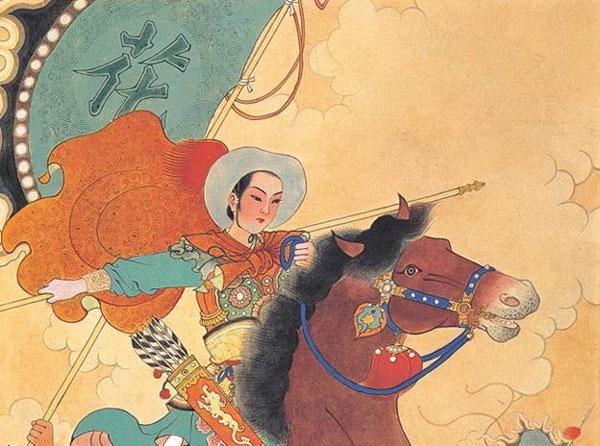

《花木兰》一剧演的是这样一个故事:北朝北魏时(386年-534年),突厥进犯,魏元帅贺廷玉率兵迎敌,因兵力不够,便征招原已退伍的官兵重返战场。有老者花弧,名列军册,在应征之内。正在家中织布的花弧之女木兰见军帖催得很紧,而父亲年迈,家中又无适龄男丁,她决意替父出征。于是,木兰女扮男装,奔赴疆场,随军渡黄河,越黑水,英勇奋战,立有大功。12年后,贺廷玉率领的魏军打败了突厥。班师前,木兰请求回家养伤。魏王派贺廷玉赐木兰封赏,并拟以己女嫁木兰。但贺廷玉来到木兰家中方知,原来木兰是女郎。

这个故事源于古乐府《木兰诗》(又叫《木兰辞》),是一首北朝民歌,只有300多字,就是多年选人中学语文课本的那首“唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,唯闻女叹息……”这是一首现实主义和浪漫主义相结合的长诗,语言丰富多彩,既有朴素自然的口语,也有精妙工整的律句。句型或整或散、长短错落,排句的反复咏叹,譬喻的新颖出奇,大大增强了诗的音乐性和表现力。许多剧种上演的《花木兰》,即由此诗编演。

“木兰从军”之事,不仅见于《木兰诗》,而且《隋唐演义》中也有记述。近代有人考证,木兰是北魏时期人。明代文学家徐渭,因投笔从戎,对战争生活熟悉,便写出一出《雌木兰替父从军》杂剧,收入其《四声猿》。徐渭所写《雌木兰》的原型,是明代的韩真女,因韩真女的故事与花木兰相似。《曲海总目提要》一书言:《雌木兰》“所称(木兰)姓花名弧及嫁王郎事,皆系渭撰出。”《隋唐演义》中说,木兰姓花,其父叫花弧,拓跋魏河北人。而《涌幢小品》中却又说,木兰是“隋炀帝时人,姓魏氏,本处子,名木兰,亳之谯人。”《涌幢小品》中说木兰姓魏,大概是源于《隋唐演义》的“拓跋魏河北人”之说。在梅兰芳的演出本中,便依此说,因唱词中多次出现“北魏”“魏将”词语。1921年商务印书馆出版的《中国人名大辞典》中的“木兰”条明确地说,不知木兰是何代人。这部辞书中并援引宋代吏部尚书程大昌的《演繁露》说,有人认为木兰是隋唐人,“不可据”,因诗中有“可汗大点兵”语,鲜卑君长已有“可汗”之称。又言:《独异志》中说木兰姓花,商丘人,恐怕也是依托附会。

以上这些记述,很不一致,木兰生活的年代,有北魏、隋唐之说;姓氏有花、魏之说;籍贯有河北完县(顺平)、河南商丘之说,且相互否定,再加之其故事又不见任何正史,就很难确定史有其人。所以,具有权威性的《辞海》毫不含糊地说,木兰只是“文学故事人物”,“其姓氏或作花,或作朱,或作木,均无确证。”

虽然目前对花木兰考无定论,但也不可否认,由于魏晋南北朝时期战争频繁,男丁又缺少,很可能有女子乔装从军的事。但是,这样的女子不一定只是一个人,也不一定就叫花木兰,更不一定有那么复杂的传奇情节。

(王德彰 燕赵都市报)

,