◎像玉的石头

痛点:“她”是不是我?

从弹幕和评论来看,观众对《听见她说》的评价和反馈在已经播出的6集之间很不均衡。其中,《魔镜》和《许愿》引起的观众共鸣程度最高,《失眠人的梦》可以说引起了观点大分裂,而《重塑》和《云重传》的弹幕几乎都在评价演员演技,与内容无关。观众对单集的反应差异大,原因何在?恐怕还是与独白所要求的个体性有关。一个女演员独自对着镜头说话,是否就一定是来自女性个体的声音?而这一个女人是否有足够的代表性?

《魔镜》的独白来自一个对长相感到自卑的女孩。她每天花两个多小时对镜化妆造型,后来整形医生告诉她,她的长相其实很独特,于是她开始质疑所谓“美的标准”,最终重新认同自己,收获自信。《许愿》的独白来自单亲家庭的女儿,父亲在妻子孕期出轨导致家庭破裂,母亲独自抚养女儿并拒绝父亲的往来探视。女儿在26岁生日之际为母亲录制了一段视频,表达自己在母亲以爱为名的控制下感到窒息,并希望母亲能够放下过去珍爱自己。容貌焦虑和原生家庭创伤确实是当下年轻女性在日常生活中最切身也最普遍的“痛点”。毕竟漂亮的女性是少数中的少数,子女与父母之间又多多少少有着隔膜和思想冲突。所以,这两个故事引起的观众反馈比较一致,是在情理之中。

而《失眠人的梦》引起的分歧和观众对《重塑》的冷淡更值得注意。前者可以说是浓缩版的《82年生的金智英》,白百何扮演的全职主妇被困在单调重复的家务劳动、枯燥乏味的家庭生活之中,丧失了睡眠,甚至出现了幻觉。有接近1/3的弹幕表达了完全不同的体验:“我就是全职主妇,但我觉得没这么夸张”,“我也是全职太太,我觉得在家很快乐,因为我爱我的家人”。同时更有不少弹幕批评甚至指责:“你也可以不选择做全职主妇啊”,“这就是个心态问题”,“是你自己没有能力出来工作吧”等等。批评观众缺少共情能力,或者感慨“人类的悲欢并不相通”是很容易的,然而问题并不只在于观众。

在纪实性的独白和口述中,说话者本就是一个真实存在的人,他/她无需特别宣告“我是独一无二的个体”,听他/她说话的人亦会默认他/她只代表自己。但《听见她说》是一部虚构的剧作,虽然故事的材料必然来自现实生活,但其中的人物终归不是真实存在的。虚构人物自带符号性,作为符号则意味着能够被填进任何内容。换句话说,这个虚构的“她”,既可以是任何一个女性,也有可能谁都不是。虚构人物的符号性与独白口述所要求的个体性在一定程度上是冲突的。《失眠人的梦》和《重塑》两个剧本没有能够缓和这一冲突,便使观众觉得“她”不是我。

独白:女性的个体言说

“国内首档女性独白剧”,《听见她说》以关注“当代女性生存痛点”为标签,目前上线的6集分别讨论了容貌焦虑、母女关系、全职主妇、中年危机、大龄单身、重男轻女6个话题,尚未播出的两集将关注家庭暴力和物化女性。

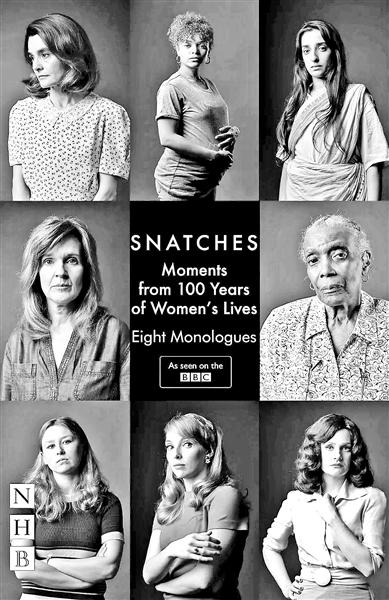

该剧的形式灵感源自BBC在2018年制作播出的8集短剧《她说:女性人生瞬间》(Snatches: Moments from 100 Years of Women’s Lives),片方也向BBC购买了版权。说起来,“独白”其实并不需要“进口”,它大体上可以算作中国女性文学的传统:庐隐、冯沅君、冰心等第一代中国现代女作家的文学创作皆是从书信、日记这些带有独白性质的文体开始的,更不用说第一次大胆坦露女性身体欲望的丁玲《莎菲女士的日记》。与此同时,女性口述在历史研究和非虚构写作两个领域方兴未艾,如白俄罗斯女记者阿列克谢耶维奇的《我是女兵,也是女人》。

独白和口述之所以受到女性创作者和研究者的青睐,是因为这两种言说方式提供了来自个体真实、独特的声音。独白的意义不在于“独自说话”,在于它是本该停留于内心而不打算宣之于口的声音,没有说出的被默认为比说出的更自由、更真实。口述则是更为简单的说话。说话是没有门槛的,不需要掌握文字和书面语的技能技巧,因此口述被默认为比文字书写的历史更注重个人的情感和体验。

可见独白也好口述也罢,提供的均是女性个体的自我言说,与“闺怨”“相思”等男性代言体、男性书写的烈女节妇传区别开来,从而也与后者塑造的女性形象、树立的性别规范区别开来。这样的女性个体言说,是在男性的、集体的、多数的声音之外,提示历史上被掩盖被文饰的暗面,也标记现实中不为人注意的存在。

局限:女性不只属于家庭

如果说独白和身份的冲突只是因为《听见她说》的创作技巧不够成熟,那么剧中独白者的身份设定或许暴露了技巧之外的性别意识局限。《她说》中的女性除了“遭遇婚内强奸的妻子”“怀孕的黑人母亲”之外,还拥有各种各样的身份,如战士、秘书、社会运动积极分子,甚至是犯人。在此,女性的职业身份和社会活动比女性的家庭身份和家庭生活更受关注。

相比之下,《听见她说》在女性的职业生活和社会活动上呈现出较大的空白。在已经播出的6集中,拥有明确职业身份的女主人公只有《云重传》中的广彩艺术家和《时间表》中的作家。然而女艺术家回顾的是自己被当作男性继承人养大之后重拾女性性别身份的历程,女作家讲述的则是作为38岁的浪漫主义者对爱情理想的坚持。至于女艺术家的工作坊和女作家的小说,在25分钟的独白里都只有轻描淡写的两句话罢了:女艺术家的工作坊是伴随着她的怀孕重新振兴的,女作家创作的小说男主人公一直都是她的前男友。在此,女性的志趣和事业轻巧地成为了情爱及家庭关系的陪衬甚至附庸。

家庭生活当然是现代女性的“生存痛点”,但是,女性除了家庭之外还拥有广阔的社会空间,女性在家庭之外的生存亦有着痛与乐。当然,对女性社会活动的忽视并不是《听见她说》一部剧作的问题,而是整个大众文化共同的遗憾。女性创作者一面对女性主动或被动地困守家庭“哀其不幸怒其不争”,一面却又对女性在社会公共空间的活动视而不见,这是一个怪圈。怪圈的打破或许需要创作者多一点历史的眼光,多一点“社会学的想象力”,观众亦如是。也只有这样,女性的“痛点”才不会被轻易地归咎于她们身边的儿女、父母和伴侣。

有人说,《她说》之所以关注女性的社会活动,是因为它乃为英国女性获得投票权的百年纪念而作;那么我想说的是,中国的妇女解放运动也有了百年的历史,中国的历史和现实中同样活跃着无数推动社会进步的女性。爱自己固然很重要,“而问题在于改变世界”,中国的女性做到过,也正在做着。如果她们真正地被听见被看见,那么在“痛点”之外,女性的力量也会再次被发现。

创作:没有“本事”,只剩标签

观察一下BBC的《她说》如何处理这一冲突,或许更能发现症结所在。《她说》的剧本大体属于半虚构创作,每一个故事都有其“本事”——要么人物是真实的,要么事件是真实的。前一种情况如第6集,灵感源自孟加拉国女性PritillataWaddedar,她在上世纪30年代参与了反抗英国殖民者的武装斗争;又如第7集,讲述的是2003年一位挑战了婴儿猝死相关法律的母亲的故事。后一种情况在《她说》中占大多数,如20世纪60年代的性解放、1977年英国利兹女性打破因连环杀手引起的针对女性的宵禁、2019年英国黑人女性的反种族歧视运动,以及由女演员揭露制片人性侵引发的全球ME TOO运动。有了如此具体的人和事,观众便清晰地知道女主人公是在讲述自己的经历,有类似经历的观众被勾起感性的共鸣,没有的则收获理性的认知。无论如何观众都能与人物保持合适的心理距离,便不会觉得自己被代言了。

《听见她说》没有选择“本事”,但它依然是现实题材的创作;所谓“现实主义”要求的并非纪实性的“真实”,而是感知上的“可信”。为了使独白的“她”更“可信”更具个体性,需要饱满的形象和丰富的细节。不巧的是,《听见她说》选择了尽量模糊独白女主人公的个体形象,只赋予她一个“身份”,如“长相平凡的女孩”“单亲妈妈的女儿”“全职主妇”“中年女人”。身份能够凝聚一个群体,却也能够抹煞群体中特定个体的个性。说得更严重一点,这样的剧本设定近于“贴标签”。屏幕外的全职主妇的异议,在很大程度上正是拥有这一身份的个体对标签的拒绝。假如有更多的中年女性观看了《重塑》,或许也会对剧中离婚离职的中年危机表示不服吧。

与此同时,与《她说》中象征性的布景设计不同,《听见她说》的布景十分具体,于是衣帽间、大阳台、健身房这样的具象场景不可避免地给主人公增添了一个在女性议题中或许并不受欢迎的标签——中产阶级。因此《失眠人的梦》里才会出现这样的弹幕:“多大的房啊能放下这么多大纸箱子,知足吧!”

除了身份之外一无所有的女主人公进行的讲述,便从“我”的独白变成了“我们”的演讲。但问题是,谁和谁是“我们”?“我”或许已经厌倦了被“我们”代言。

,