作者:向纯霞

去年,冠状病毒流行,得空在京山过初夏。才知道我幺舅家和六老表家,这几年栽培出一园果蔬。摘了老六家的李子,又跑到幺舅妈家摘枇杷。幺舅妈还带着我去摘杏子、桃子,参观她的菜园。见一棵葫芦正牵藤,我突然想起外婆家老屋侧门,一个木架棚子,年年夏天都挂满葫芦。说起这记忆中的葫芦,幺舅妈接过话说:每年想留个葫芦锯瓢都不成,老四、老五、老六、老七一群捣蛋鬼,把吊着的葫芦当靶子,用小石子或者木棒子投射,每个葫芦都是千疮百孔的,说得哈哈大笑起来。笑声穿越时空,把我带回童年的时光。

山里人家的后院边、菜园旁,一般都有一座用竹子、木棍搭成的棚架,种黄瓜、丝瓜、扁豆、葫芦等一些藤蔓的瓜果,使我们有时令的瓜果菜蔬可吃。

其中最常见、最有用的是丝瓜和葫芦,结成果实的时候,我奶奶常常站在棚架下细细地观察,把那些形状最美、长得最丰实的果实留住,其他的就摘下来做菜。被留下来的丝瓜长到全熟以后,就在棚架上干掉了,我们摘下干的丝瓜,将它剥皮,显出它松散而坚实的白色网状纤维,奶奶把它切成一节一节的,成为我们全年使用的“洗碗布”用来洗刷锅碗瓢盆,黑色丝瓜子则留着隔年播种。现在有很多化工洗刷制品,称为“丝瓜布”,很多化妆品叫做“丝瓜露”,可见得丝瓜旧日在民间的实用,及至今日的传承。

记得到师范读书,我的第一篇作文写的就是丝瓜花,老师给我的批语是“太写实,缺乏美感”。时至今日,虽不时读读书,审美依旧营养不良!

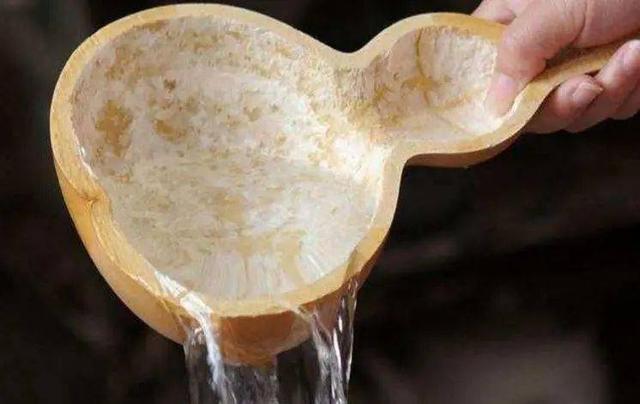

种的葫芦也一样,那些“歪瓜裂枣”型的就先摘下,炒着吃;那些有点型的就等它完全熟透在棚架上枯干以后采摘,长得特别大而形状不够美的,就切成两半拿来当舀水、盛东西的瓢。长得匀称、有曲线美感的,便在头部开口,取出里面的瓤,只留下一具坚硬的空壳,就成了水壶与酒壶。不管是做瓢还是做壶,都是要把老葫芦,放在湿地灰(草木灰)里腌制一段时间,才能锯成瓢或者挖成壶的。

在没有塑料制品出现以前的农耕社会,葫芦瓢的使用很广泛,几乎是家家必备的日用品,舀水、舀糠、舀猪食,盛瓜子、豌豆、黄豆、花生、麻糖、炒米等炒货,它伴随我们的生活与成长。今天葫芦的自然传统已经消失,葫芦只是民间艺术品店里的摆饰,或者成绿植作观赏品。这几年,我在北京的小区,看到很多种植观赏葫芦的,由蔬果变成一种风物,很契合北京历史文化名城的气质。现在的孩子都想不到它是《论语》里:“一箪食,一瓢饮,人不堪其忧,回也不改其乐。”是与人共呼吸的器物吧!他们知道葫芦,也大多是始于《葫芦娃》这部动画片。“葫芦娃葫芦娃,一根藤上七朵花,风吹雨打都不怕,啦啦啦啦”,成为了我们下一代人的记忆。

《枪炮病菌与钢铁》也写到,在美洲许多地方栽培最早的植物之一是为非食用目的而种植的,就是用作容器的葫芦。

葫芦的联想在民间有着悠久历史,许多甚

受欢迎的人物,像李铁拐、济公的腰间都悬着一把葫芦,甚至《水浒传》里的英雄,武侠小说中的丐帮快客,葫芦更是标配。早在《反汉书》的正史也有这样的记载:“市中有老翁卖药,悬一壶于肆头,及市罢,辄跳入壶中,市人莫之见。”

在《云芨七签》中更说:“施存,鲁人,学大丹之道,遇张申,为云台治官,常悬一壶,如五升器大,化为天地,中有日月,夜宿其内。”可见民间的葫芦不仅是酒壶、水壶、药罐,甚至大到可以涵容天地日月,无所不包。到了乱离之世,仙人腰间的葫芦,常是人民心中希望与理想的寄托,葫芦之为用大矣。《葫芦娃》虽是动画片,亦大有其深意!

民间还有很多关于葫芦的谚语:“葫芦是吊大的,孩子是汪(哭)大的”,“一锯两把瓢”,“不知葫芦里卖的什么药”“依葫芦画瓢”,“水里按葫芦”,“吹糖葫芦的”,“闷葫芦一个”……

看美国西部电影,见到那些个拓荒英雄自怀中取出扁瓶的威士忌豪饮,就想到中国人挂在腰间的葫芦。威士忌的瓶子再美,都比不上葫芦的美感,这是无可奈何的事,因为在葫芦的壶中,有一片浓厚的乡关之情,和想象的广阔天地。

我们小时候用的葫芦瓢虽没有天地日月那么大,只是农耕生活的一个旧物,一种想念,当时农村没有自来水,家家户户都是在河里或井里担水,倒在家里的大水缸里,水缸上面永远漂浮着一把葫芦瓢,光滑的,黄亮的,凿着种种岁月的痕迹。

现代的瓢有各种材质的,设计精美,制作精巧。对我们小时候而言,这些个器物可谓鸟枪换大炮。我却有种莫名的感触,在心里,那种自然生产的果实总是最可珍惜的。一把小小的葫芦瓢,代表了一种境况--社会越进步,人心中珍藏的岁月越显珍贵。

一瓢饮,是萦绕在心里的一缕永远的乡愁!(原载2022年1期京山文学)

,