【能源人都在看,点击右上角加'关注'】

“源强”是环境影响评价工程分析中的重要内容,是一切预测结果和结论的基础,关系项目影响评价结论,一定程度上决定着项目可行性判定,对环评而言意义重大。由于地下水不相同与废水、废气以及固体废物等具有法定允许排放量,自2011年地下水导则实施以来,地下水污染源强始终是行业悬而未决的问题,各种不同算法充斥在环评报告之中,影响着决策判断。《环境影响评价技术导则 地下水环境》(征求意见稿)近日发布,提出了统一的源强计算方法,尽管也有瑕疵,至少在方法和路径上,更加趋近于传统环评思路,具有重要价值。本人有幸参与其中,就一些个人理解分享如下,欢迎探讨。

一、关于地下水污染源强的“三个基本量”

在建设项目环境影响评价中,污染源强通常指单位时间内污染物的排放量,也是对污染源排放强度的定量表述,污染物排放强度是指单位时间由污染源向周边环境(表层土壤、包气带或地表水体)中排放的污染物的量。

然而,就地下水而言,自身具有以下特征:一是地下水环境没有传统意义上的环境容量概念;二是对于地下水环境,建设项目无可执行的污染物排放标准,严格的说建设项目的废污水不允许进入含水介质中;三是赋存于地表以下的含水层中的地下水,其上存在包气带(非饱和带)或弱透水层,包气带或弱透水层对通过其进入地下水环境的废(污)水和污染物有一定的阻滞作用(污染物直接进入含水层除外)。

鉴于以上特征,地下水污染源强可以从三个方面考虑。第一,可能存在的最大污染源强,即可能对地下水产生污染风险的污染物的量,生产系统或设施、场地存在/产生的废污水量或液体量,用Q1表示;第二,污染物通过地下水污染防控措施(例如,防渗结构)进入到地下环境(地表以下环境)的污染物的量,用Q2表示;第三,污染物渗透进入到地下水中的量,即通过包气带阻滞作用后,进入到地下水中的污染物量,用Q3表示。

二、关于“三个基本量”的关系

影响地下水污染源源强的因素很多,例如产生污染物的设备、构件的完好程度、防渗设施的防渗等级和完好程度、建设项目场地包气带防污性能和环境保护管理水平等,但可将各种因素综合归纳于两种状态来描述,即HJ 610-2016给出的正常状况和非正常状况。

一般认为正常状况渗透进入到地下水中的污染物相对较少,渗透量的大小与污染物的浓度决定污染源强的变化,源强可以通过计算工程验收允许最大渗透量与污染物浓度乘积的方法获得。正常状况下,系统中存在/产生的污染物的量为Q1,其地下水环境保护设施符合相关设计规范要求,Q2即为设计或验收标准或规范所允许的最大允许渗透量;一般包气带防渗性能能力相对地下水环境保护措施的防渗能力较弱,此时可以不用考虑包气带的对废水的防渗透作用,那么就有Q3=Q2,Q1>Q2=Q3。

非正常状况是介于正常状况和事故风险状态之间实际存在的状况。它与管理水平、设备运行年限和地下水环境保护设施质量等有关。目前,该状况下源强的确定相较难,国内没有比较明确的计算方法。在该状况下,系统中存在/产生的污染物的量为Q1,地下水环境保护措施达不到设计或相关标准规范要求时,有Q1≥Q2,如不考虑包气带的对废水的防渗透作用,那么Q3=Q2,Q1≥Q2=Q3;如考虑包气带的对废水的防渗透作用,那么Q2>Q3,Q1≥Q2>Q3。当污染源位于潜水面以下饱水带内时,可认为排放强度等于污染源强。

导则中所指地下水污染源强指污染物通过防渗设施,可能进入到地下环境(地表以下环境)的污染物的量,即Q2,该量的大小取决于污染物能够通过设施进入到地下环境的量与地下环境可渗透通过量。根据地表接触面的性质存在两种情景,一种是界面以下介质的渗透性能较好,污染物通过泄漏点后,能较快的渗透进入地下环境,可渗透量大于或等于泄漏量;二是介质的渗透性能相对较弱,污染物的渗漏受到介质的阻滞,泄漏速率小于可泄漏量。在不考虑污染物在包气带中的降解、吸附、化学反应和包气带的阻滞等作用下,单位时间内直接进入饱水带地下水中的污染物的量,以进入至地下环境的污染物量(体积、浓度)计算,即Q3=Q2。

三、导则修订版中相关内容对比

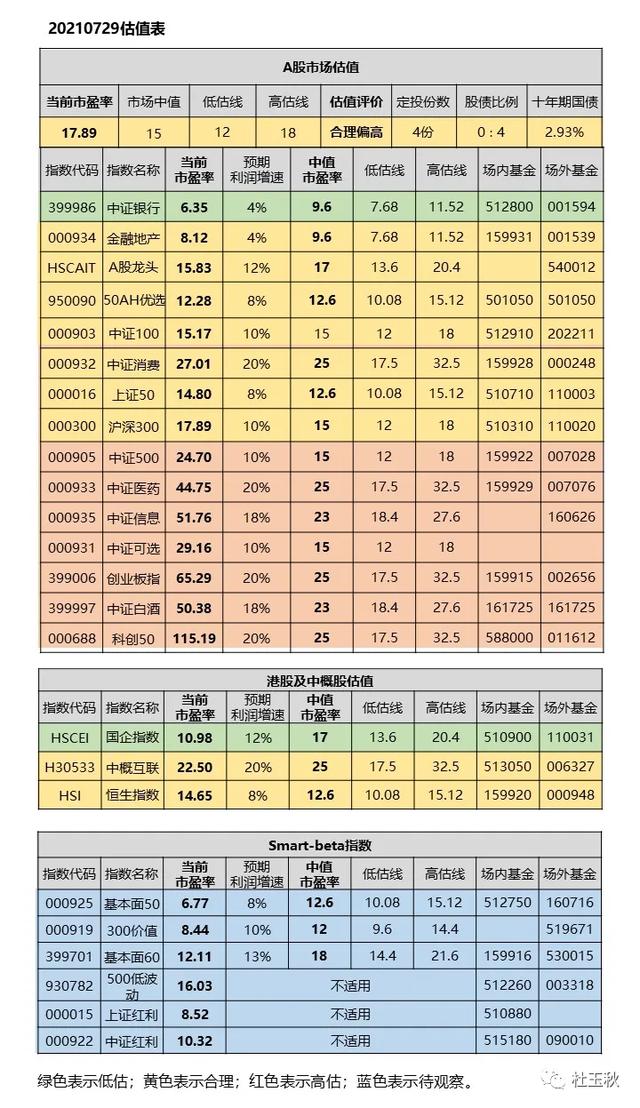

HJ 610-2016为解决地下水预测源强问题,提出了“正常状况”和“非正常状况”的术语概念,并在“预测情景”中首次明确提出了“一般情况下,建设项目须对正常状况和非正常状况的情景分别进行预测”。同时,“预测源强”的计算只是按照国家相关标准给出了确定方法,未给出明确的计算方法,此次修订版导则延续了HJ 610-2016版的“正常状况”和“非正常状况”的相关描述,但是对预测情景进行了修改并对源强的计算方法也做出了相关规定给出了相对可以量化的计算方法,详见表1。

表1 新旧导则情景设置和预测源强的相关要求对比一览表

|

事项 |

HJ 610-2016 |

《新导则》(征求意见稿) |

|

情景设置 |

9.4.1 一般情况下,建设项目须对正常状况和非正常状况的情景分别进行预测。 9.4.2 已依据GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934等规范设计地下水污染防渗措施的建设项目,可不进行正常状况情景下的预测。 |

10.4 情景设置 10.4.1 正常状况下,预测污染源连续恒定排放情景下预测时段内的地下水环境影响;不满足评价标准要求的,应结合跟踪监测点位布局、监测频次等内容,预测发现地下水污染及时采取处置措施后的地下水环境影响。 10.4.2 非正常状况下,根据跟踪监测点位布局、监测频次等内容,及时发现地下水污染,预测采取处置措施后的地下水环境影响。 |

|

预测源强 |

9.6 预测源强 地下水环境影响预测源强的确定应充分结合工程分析。 a)正常状况下,预测源强应结合建设项目工程分析和相关设计规范确定,如GB 50141、GB 50268等; b)非正常状况下,预测源强可根据地下水环境保护设施或工艺设备的系统老化或腐蚀程度等设定。 |

10.6 预测源强 10.6.1 正常状况下,预测源强应结合建设项目工程分析和相关设计规范确定,可参照附录F。 10.6.2 非正常状况下,预测源强可根据地下水环境保护设施或工艺设备的系统老化或腐蚀程度等设定,一般为正常状况下源强的10~100倍。 |

在正常状况下,国家有相关工程防渗设计规范,如果有相应的设计规范或设计文件,应采用相应的设计文件或规范文件中要求的渗透量的计算方式。但如果国家或者行业没有相关标准或技术规范或设计文件作为支撑,可以参照附录F来计算源强。一般情况下,按照相应规范设计后,防渗要求基本可以满足地下水环境保护要求,但不排除在满足国家、行业设计标准或规范后,仍存在预测污染物厂界不达标的风险,此时,就需提高防渗标准或对地基进行处理,防渗要求由环评文件最终确定。

此外,在预测评价过程中应注意跟踪监测井的位置设计与后期跟踪监测的作用,污染物抵达跟踪监测井并导致跟踪监测井中的污染物超标所用时间在一定程度上可以作为非正常状况下污染物泄漏的持续时间。这样一方面回避了“非正常状况下持续渗漏30年”的尴尬情景,另外也充分发挥跟踪监测井在环境影响评价预测和后期跟踪监测作用,从而通过预测能够合理设置跟踪监测井位置与监测频次,与地下水影响预测更加务实。

四、关于附录F源强计算方式说明

无论正常状况还是非正常状况,通过渗入地下而成为地下水污染源强的主要装置或设施通常具备一定的共性特征,按照普遍的物理外形和计算方法可分为池体、罐体、管道及其他(主要是面状入渗)。

(一)池体

对于池体正常状况下可以分为两种情况:1)已有相关防渗设计及验收国家标准或规范的。如果建设项目对相关地下水污染源已经按照相关设计规范或者标准进行防渗设计,且防渗工程施工将可/已经验收合格;正常状况下地下水污染源强,可采用国家标准或规范的验收合格标准中规定的最大允许渗水量和有关污染物的浓度计算获取。例如构筑物和管道工程的施工与验收规范可参考《给水排水构筑物工程施及验收规范》(GB 50141-2008)。2)对于没有相关设计规范或者国家(或行业)标准的,可根据工程设计给出的地下水污染防渗设施的防渗能力,计算池体的渗出量或者根据池体工程验收合格要求来确定废污水渗透量。

(二)罐体

根据国内外相关研究表明,罐体安装后一般会有储罐由于自身缺陷或施工缺陷,罐体无法完整保护,都可能产生一些漏点,这些漏点将会导致储罐发生泄漏,而该孔泄漏后液体的渗漏量还会受到罐体下部的多孔介质的渗透性有关。常规单层罐体因罐体类型、材质、施工等因素存在可允许渗漏缺陷,对常压储罐罐底渗漏量,参照API 581-2008(Risk-Based Inspection Technology, Downstream Segment, API RECOMMENDED PRACTICE 581 SECOND EDITION, SEPTEMBER 2008)的相关计算方法,并采用适当简化模式,推演出罐体的计算公式。

(三)管道

正常状况下,管道在接口等处可能泄漏,管道可能也会发生“跑、冒、滴、漏”的现象(特别说明:跑冒滴漏是一种工程学上正常存在的现象,我们能做的是从制度上减少它的量,而不是从技术上杜绝它的存在)。一般存在以下两种可能性:1)如果建设项目已经按照相关设计规范或者标准进行防渗设计,取验收合格标准中规定的最大允许渗水量为渗水强度。2)没有相关设计规范或者国家(或行业)标准的,可根据工程设计给出的防渗能力,计算管道的渗透量或者根据管道工程验收合格要求来确定渗水强度。

为了综合考虑管道建设复杂情况,在导则的计算公式中引入变差系数用以根据防渗管道的防渗措施进行调整,以及调整系数针对不同压力管道单位渗漏量的量纲差异给出的调整系数。此外,有压管道参照GB 50268可分为焊接接口钢管、球墨铸铁管、玻璃钢管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管和硬聚氯乙烯管等,不同材质决定其允许渗漏量的大小和经验算法;无压管道参照GB 50141、GB 50268相关要求进行计算;渠道通常以无压为主,部分亦存在有压的情况,参照GB 50268进行计算。

(四)其他

其他如固体废物处置场、尾矿区、暂存场以及其他可能受淋溶作用进入地下水而致污的,一般分两种情景,一种是没有采用人工防渗结构的,一种是采用了人工防渗结构的。1)无防渗措施的固体废物处置场地下水污染源源强,即渗水量主要影响因素为当地降雨量、降雨形式及场地的渗透性能等。2)有防渗措施,一般有人工防渗层的情况下,在施工系统性缺陷存在的情况下,可能会有一定的失效区域,而这部分失效区域的等效渗透系数应按照天然基础层的渗透系数。双层膜结构的人工防渗系统,可以认为无渗滤液渗漏进入到地下水中,可不开展正常状况下的影响预测。

文章来源:地下水环境网

免责声明:以上内容转载自生态修复网,所发内容不代表本平台立场。

全国能源信息平台010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

,