[意]克罗齐 著

田时纲 袁华清 译

本文原载于《外国美学》2辑

商务印书馆 1986

几十年来,我徒劳无益地翻阅了各种书目,跑了许多家古书店,寻找一本珍本书——鲍姆加登的《美学》。我曾从一家德国图书馆借阅研读过这本书,但是,由于它是与我这个知识分子的大部分生活有关系的科学的第一部著作,所以我渴望自己能拥有一本。就在几周前,当我不再考虑此事,或者说我的愿望已不那么强烈时,一位登记了我的要求的书商却通知我说,只要我肯付一大笔瑞士法郎,他就可以给我一套当时极难找到的这部著作的上、下两卷精装合订本。我立即写信表示愿意接受他的条件。此后几天里,“我惴惴不安,害怕节外生枝,失去垂手可得的果实。这部著作终于到手了,的确精美,是两本订在一起的崭新的十二开书。雪白的羊皮纸,封面上镶有淡玫瑰色的彩条,烫着金字——是十八世纪精巧的装帧方式。我来回翻着书页,称心如意地欣赏着。

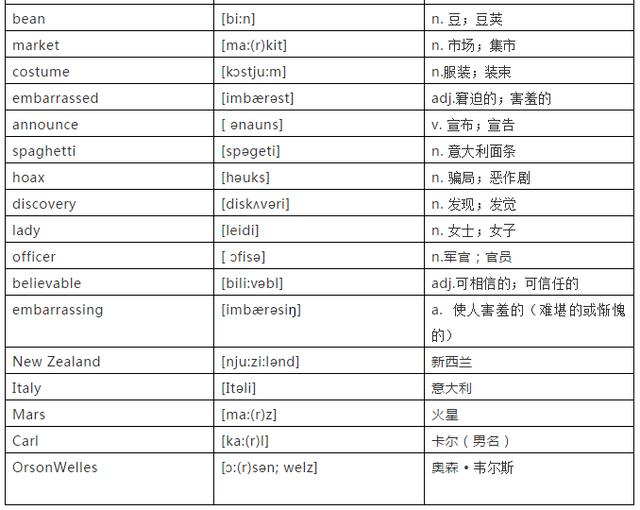

图 | 鲍姆加登《美学》扉页

大约三十二年后,当我回忆起青年时代的偷快印象时,我再次翻开了本书第一卷那非常熟悉的扉页,上面写着:“美学 哲学教授亚历山大·哥特利布·鲍姆加登著 约翰·克里斯蒂阿尼·克莱布出版社 1750年”第二卷的扉页上写着:“美学 第二卷 哲学教授……”等,余同第一卷,只是年份不同,这儿印的是1758年。第一卷的页数只有第一卷的一半(第一卷除了前言和目录外,正文有400页,第二卷只有223页)。大约在1750年,第一卷问世后不久,第二卷的这部分书稿也已印制完毕;但这时作者患了病,无法继续写作了。卧病八年后(他得的是肺病,不到五十岁就因体力日渐不支而去世),他失去了重新执笔写完第二卷的信心,听凭出版商销售这本未完成的第二卷,但他附上一篇短序,解释内中原委。这篇短序是用下列悲怆而又崇高的话语结束的:“亲爱的读者,如果你是强者,你会注意我、认识我,最后会爱我,你从我和他人那里懂得命运。病魔来回折磨我足有八个年头,看来无法医治。必须及早地习惯于很好思维。如今,我要做些什么,的确,我不知道作为一个男子是否这样做。”

我开始一字一句地朗读卷首那些已经铭记在我心中的精辟段落,首先是他给这门新科学下的定义:“美学(自由艺术理论,初级认识论,美的思维方法,合理类比方法)是一门感性认识的学问。”第十四段确定了感性认识的内在目的:“审美的结果就是这样的感性认识的完美。这叫做美。没有这种结果,也即没有这种认识的完美性。这叫做丑。”我面带微笑,重新读着这位哲学家及其创立的新科学受到的种种责难,他的自卫以及他的反攻。“象感觉、想象、幻想、杂乱无章的冲动,对哲学家来说是不相称的,不属于他们的范围。”他的回答是:“哲学家是全人类的一分子,显然不会去思考不属于人类思维的东西。(第6节)另一种责难:“好胜的低级功能优胜于鼓动和劝说的功能。”他的回答是:“艺术于低级功能的国家不是虐政。(第12节)这些词句当时象是一首美妙的古曲,在我耳边回响。

图 | 鲍姆加登

他著作中的拉丁文通常是精炼的,但往往失之于晦涩、艰深、僻拗。于是,他便在课堂上用生动形象、有趣的德语来进行评讲,就象听过他授课的人回忆的那样。在他的一个学生收集的讲义里,处处可听到他讲话的微弱回声,这份讲义和他的其他手稿一起保存在柏林图书馆中,后来作为一篇大学毕业论文的附录发表(B·波佩,《亚·哥·鲍姆加登,他的意义与地位》……波尔纳·莱比锡,1907年)。针对对美学认识即与逻辑——确定认识不同的感性认识或混乱认识的责难——“混乱是错误之母”,他在数科书中回答道:“发现真理的条件,自然不能一下子由模变为清晰。(第7节)讲着讲着,他说起了俏皮话:“我们的对手说,混乱是错误之母。也请让我们打个比方吧:母亲不可能总生孩子,同样,混乱也不可能总产生错误。”他在85-86节中转面分析激情——亦即诗歌灵感和冲动——的所有促进剂,其中包括饮用阿卡尼贝清泉水和神话中的其他著名泉水的功效。但是,他补充道,“由于我们日常的饮水不能产生类似效果,人们通常便用葡萄酒代替。”有时他把自己的思想包含在朴实的诗句中,比如,谈到美学认识——即诗歌——应具有的六个特征时,他写道:“财富、崇高、真理、光明、透彻性和生活,谁使我认识到这一切,谁就给了我许多帮助。”有时,他还讲一些奇闻逸事,例如在286节中,他叙述西班牙驻帝国大使蒂荷伯爵是如何的果断、大方和无拘无束。他还建议德国人仿效法国作家,就像贺拉斯建议罗马人师法希腊人一样,因为他以为德法关系和当年罗马与希腊的关系相仿(第56节)。他不能否认法国作家的生活条件要优越得多,他们享受养老金,收入优渥,生活舒适;而大多数德国人只是为了面包而钻研学问(第84节)。有人认为逻辑认识优于美学认识或诗歌认识,他在数科书中回答这种观点时,行文是理智和平静的(第8节);但在讲课时,他这位哲学家就难以克制自己了,他揭露出在视一切精细,复杂和敏感的东西的高傲态度下面经常掩盖着的东西:“有种人既懒惰又自负,他们只想记住两三个定义,不愿付出更多的辛劳。”他非常珍视自己的职业地位和职业尊严(在他的弥留之际,有人问他意用什么方式安葬,他答道:“Je akademischer,je besser——愈学院式愈好”)。但这并不意味着他不尊敬哲学家的传统形象。他说:“人们把哲学家描绘成一座大半裹在云雾中的高山,上面写着‘勿扰高处’的字样。这样,人被遗忘了,而且没有认识到斯多葛派和他们的圣贤已成了笑柄。”(第6节)

他的父亲是卫戍部队的布道牧师,他本人是神学家的兄弟,受过严格教育,虔诚信教(梅耶尔<Meier>在1763年哈雷出版的鲍姆加登传中几乎把他描绘成一个圣徒,叙述了他所受的种种痛苦和他的平静的逝世经过,人们听他说过这样的话:心灵的宁静是一切证明的证明)。但他同时又是真理的严肃和不带偏见的探索者,是为数寥寥的几个过着简朴的研究生活,性格坚韧不拔、英勇无畏的学者之一;这些人构成了德国的精神力量,其中出现过伊曼努尔·康德。正因为这样,尽管宗教信仰和沃尔夫哲学互相对立,但他却毫不迟疑地承认后者的巨大价值;尽管他信奉沃尔夫主义,但他也发现莱布尼茨的著作中有被沃尔夫忽略的更为深刻的东西;尽管他只具有分析家与综合家的天才,但也能发现诗歌的巨大作用和根本意义,并把它作为科学分析和科学综合的对象。他当年对那些禁止哲学家和这种轻浮、低级、淫秽的东西纠缠在一起的人们作出的回答现在读来颇觉可笑,但在当时却需要不同一般的勇气,因为他敢于反对根深蒂固的、大半是凜然不可侵犯的习惯,敢于抵制敌对流派。我们应该把“美学”这门新的独立科学的产生(我原来想用“宣告诞生”这种说法)归功于他的这种勇气,关于诗歌和艺术的分散理论总算能集中融汇在美学中了。

图 | 亚里士多德:《诗学》

应该把话讲得清楚点。按照经验把某些认识组合起来,形成和命名一门新科学,这对思想来说是毫无价值的。我们看到,这件事主要是由十九世纪后半叶的“实证主义者”做的,虽然不怎么顺利,但却干得很频繁。但辨别和坚持一种真正具有独创性的原则——这种原则是由许多互相分裂或对立、形式粗糙和不成熟的概念衍变而来的,用它可以澄清整个精神生活领域——却完全是另一码事,需要间隔几世纪成几千年才会发生。如果说鲍姆加登不是单枪匹马完成这一事业的天才人物的话,他至少——用一种物质性的形象说法——及时而有效地助了一臂之力,使车子走入正路:他自己的路。早在十六世纪初叶,亚里士多德的《诗学》,主要通过意大利人的工作,被重新挖掘和研究,人们以不同程度的自觉性重新开始为形成诗歌的独立科学或美学而努力。由于他们的努力围绕着这些问题,在十七世纪出现了一种新的思想态度,后来它被一整套时兴的新概念、新语汇——诸如才能、天才、“无言”判断或趣味、想象、非真非伪的最初印象、情感等——所证实。但到了十八世纪初叶,时代成熟了。这门新科学以各异的风貌,在各个方面以或浅或深的程度出现了。莱布尼茨及其追随者注视着“微小的感知”,非理性的模糊感觉,以及悟性高尚趣味(而非理智)领域。维柯发现了“诗的逻辑”,并把以理智对立的想象变成诗的最初和永恒的源泉。像杜·博斯(Du Bos)那样敏感和爱好艺术的人,不能忍受学校的规则,把对诗歌的判断归于情感。格拉维纳(Gravina)、穆拉托里(Muratori)、卡莱比奥(Calepio)及其他意大利人是想象的不同拥护者,而瑞士人博德梅尔(Bodmer)和布雷廷格尔(Breitinger)则是他们的同路人和门徒。象比尔芬格尔(Bilfinger)等人甚至要求在亚里士多德逻辑体系之外,构成一种新体系——“感觉与想象的体系”。是鲍姆加登首先使用了“美学”这个新名词,后来这个名词一直沿用到现在;他是在1735年向哈雷大学递交的毕业论文《从虚无到诗的哲学沉思》中首先使用这一名词的,当时他只有二十一岁。1742年,他在奥得河畔法兰克福大学讲课时,又一次使用了这个名词。讲义提纲是他的朋友和学生梅耶尔用德文起草,编写和分发的,题目沿用通常的名称《一切美的科学的基本原理》。鲍姆加登根据这个提纲写成论文后,却在文前《美学》两字,从1750年开始发表。美学这门科学未被古人认识,也未能在亚里士多德认识体系的三个部分——逻辑学、修辞学和诗学——找到自己的位置,因为“如果我应该在感觉上以美的方式思维,那我为什么只能在诗歌和散文中这样做呢?绘画和音乐上哪儿去了?”何况修辞学至多只是置于诗学之旁的一个分支,大部分表现为诗学的复本。“美学应当更全面:应该说出对每种美都有效的东西,应该对每种美采用通用规则。(Vorles,第1节)因此,虽然如同前述,鲍姆加登有其局限和不同的方法,但他是一位发明者。托马斯·阿伯特(Thomas Abbt)的看法应该得到人们的赞同,他在1765年,即鲍姆加登去世后不久,写了一本《亚·哥·鲍姆加登的生平与性格》(我也拥有这本在哈雷出版的珍本书),其中说道:“行家们清楚地知道,本学科学者只把鲍姆加登的名字列入二流发明者的行列(Elfinder von der zwoten ordnung)”,“将来才会得到他完全有权拥有的荣誉”。他懂得,文学批评需要这门哲学科学,需要从哲学上确定的标准出发,“否则便不能根据微妙的美去探讨思想、言词、文学的纯正趣味”(第5节)。他还说:“训诂家为了表述作家的真意,并完满地表现它,需要有美学知识”(Vorles,第4节)。尽管鲍姆加登后来在确定诗歌自身的东西时犯了错误,但他仍然察觉到,预见到或猜测到并肯定了诗歌有其特有的东西,因此需要给它一个独立地位,为它创立一门科学。为了更好地肯定这点,他给这门科学起了一个恰当的、后来一直使用的名字。

实际上,鲍姆加登还做出了别的成就,他收集整理了以前构成传统的各种思想与企图,把美学领域确定为一种理论领域,一种在观念上先于逻辑或理智的理论领域。他在课堂上说(见第13节):“从理论上看,逻辑堪称美学的姐姐,但从实践(Ausübung)上看,美学才是长女。”就这样,他接近了现代哲学思想,不再满足于列举与描绘“灵魂的各种性能”,而是把它们当作“永恒观念史”在生成系列中予以思考,就象他的伟大的那不勒斯的同代人所说的那样。在最典型的美学观点中,美学领域被称作认识;而作为先于确定认识与逻辑认识的感性认识,就必须以或多或少自觉和一贯的方式取消诗歌与艺术教育理论的每一个根据,因为这一理论设想诗歌和艺术的后在性,认为它们是智者与哲人为了使他们承认的唯一认识——即逻辑认识——具有感觉与情欲的吸引力而创作或控制的作品。诗歌不是由于逻辑才诞生的,因为它诞生于逻辑之前:诗歌既不是肉体快乐,也不是荡,因为它是认识。他之所以受到陈腐的唯理智论的许多追随者的猛烈攻击,这就是原因所在。所有人都指控他把诗歌贬低为情欲的东西。“根据这些美学倡导者的看法”,一位名叫莱舍尔(Reichel)的评论家说,“著作愈富有诗意,内在的感觉与想象的东西也就愈多。这些对于作诗发表了如此有害的观念的人不应该以法官自诩”。“老天,不,老天”——另个评论家奎斯托尔帕(Quistorp)大声疾呼道——“完全不是理智;完全不是理智!一切都是感觉和想象,以前是这样,以后还是这样!你们所缺乏的东西是美学——新发明的灵魂的图画!”“请等一等”,年迈的哥特施德(Gottshed)嘲笑道,“你们很快就会看到将要开始画鼻子和硬腭了”。在这些人云亦云者的圈子里流传着一种说法:鲍姆加登是不折不扣的“尼古拉派”,是介于基督徒与水性杨花的不信教者之间的异教徒之一(其实人们并不知道这种人实际上是否存在),或是在十一世纪反对斯台方诺九世和葛利高里七世,不愿放弃婚姻之乐的教士之一(这种教士是确实存在的)。于是美学战(der aesthetische krieg)便激烈地打了起来。伯格曼(Bergmann)教授在一本书中向我们叙述了美学战的某些细节。但这本书以性欲为基础提出了怪诞的历史哲学,希望人类社会能得到再生,仿照黄蜂与蚂蚁的社会形式,建立在母权或母系原则上。我很快就厌倦了。二十年前,作者的思维方法是与每个虔诚的基督徒一样的(请看他于1911年在莱比锡出版的《鲍姆加登和梅叶尔以来的美学基础》第12章)。恰恰是梅叶尔为了美学和美学的权利而进行了战斗。对手们心绪不佳时忿忿地骂他是“法兰克福的姆加登教授在哈雷的猴子”;脾气好的时候,他们颇能克制自己,只是冷言冷语地赞赏他具有骑士风度;发现他所崇拜的新女神——美学——的魅力和荣誉受到触犯,他就会立即采取行动;倘若他的女神的魅力和荣誉受到了触犯,他会比任何骑士都迅地抓起他的矛枪。鲍姆加登让他的朋友去完成这一切,因为后者比他更深地卷入了当时的文学事件,更有能力去和文学家争辩。他还感谢后者为他做的种种辩护——完全是自发的,他既没有请求、也没有委托后者这样做(“我没有请求,也没有命令”)。对人们的指责不屑回答,最多只是用三言两语冷冰冰地指出,他已从理论上证明——并坚持认为——诗歌是oratio sensitiva perfecta,而他的对手们却把形容词perfecta故意写为副词perfecte,然后又把这个词曲解为omnino,硬说鮑姆加登说过诗歌是omninosensitiva。更为糟糕的是,他们把“感觉”庸俗地理解为情欲和“说着下流、无耻的笑话”。那些人实际上是同自己想象的幽灵作战(参看《形而上学》第三版序言)。鲍姆加登虽然肯定诗歌的非逻辑性——用他的话来说,就是“不明确性”——,但他从未试图否定诗歌包含着许多属于理智的明确思想。他在课堂上这么解释道:“不错,我们把美学称作感性认识科学。但这不是因为一首诗中的一切都可以感受的,其中没有任何明确的(逻辑的)东西。不对。原因乃是在于主要的或决定性的主旨(die Hauptbegriffe)真是可以感受的。这就象人们发现演说的主旨(die Hauptbegriffe)是符合逻辑的,便说这篇演说是逻辑的一样。在可感受的报告里,明确的概念是隐匿的(versteckt).美并非寓于混乱中,美是在混乱的表现中形成的(第17节)。这似乎和德·桑克蕃斯后来提出的看法相同:诗歌里的概念(它们当然是不能缺少的,因为每种精神形式中都有整个精神)陨落在形式——即形象与想象——中,并被遗忘了。

归根结底,我们今天仍在支持鲍姆加登的这个定义。赫德尔(Herder)认为这是有史以来最好的定义,是作为“完美的感觉言辞”的诗歌的经典定义。这个定义是反对情欲主义者,他们把诗歌当作各种欢悦或淫欲的工具,用来为喧嚣尘上的未来派的游戏或狂热的颓废派对动词或语音吹毛求疵的兴趣服务。这个定义也是反对那些宣扬“高尚事物”的小丑们的,他们想要把诗歌作为一种宜言,向人们宣扬他们关于人和世界、今生和来世、应做的事和可以暂缓的事情、以及其他奥秘的高超意见。这个定义还反对感伤主义者,他们用诗歌来发泄心中的郁忿。我们和这些人的观点不同,尽管我们有自己的现代公式,但我们认为诗歌是“完善的感性认识”,而这种完善便是la pulcritudo——美。有多少人象拉·布鲁耶尔(La Bruyère)所说的那样,能掌握这个“成熟的观点”呢?历史证明,诗人,真正的诗人,天才,是很罕见的,这也很自然。但也不能认为多数人在他们的灵魂中能正确地理解诗歌,狂热的赞扬并不能说明问题。痛苦与欢乐、激动与平静的交融,带有痛苦印迹的欢乐,激动后的平静以及灵魂中仍然包含有激动的平静—凡此种种要求保持内心的纯洁和崇高、专心致志地来欣赏。庸俗的人永远也做不到这一点,大多数人内心只能偶尔发生类似的情况。这种心境只有在为数不多的人身上才能自由充分地表现出来,并转变为思想态度和精神能力。进入英学领域的人——鮑姆加登对他的学生说——“应该有一颗伟大的(muss eingrosses Herz haben,第45节)”。当然,正像弗雷里希·席勒所说的那样,美学的提高与道德的提高紧密相联,并贯穿其中。最后,能严格而深刻地理解这种诗歌的优点与作用的哲学家要比人们想象的少得多。虽然人们对一些结论意见一致,但这并不意味着他们真正理解了诗歌,因为,正象莱布尼茨所说的那样,一般情况下它如果不是“鹦鹉学舌”,便是一种表面的或不情愿的接受。

图 | 席勒

人们在分析施姆加登所认识的诗歌(古罗马诗歌和十八世纪诗歌)的性质时,尤其是在分析他判断诗歌的方式时,几乎都会这样说:他所陈述的理论与其说是与系统论证相联的经验的产物,不如说是系统论证本身的产物,是一种缺乏协同归纳的抽象演绎。在心理学的意义上,这一点是可以成立的,但应该十分谨慎地予以理解,因为思想如果不是作为论证与经验,演绎与归纳的统一整体,它就不能产生成果。而鲍姆加登尽管对真正的诗的真正了解与掌握十分不够,但他对一般的诗的认识、掌握和理解是相当深的,因此他有能力给诗歌下一个确切的定义,并在对手们面前坚持这一定义。后来的伊曼努尔·康德身上发生了相同的情况。康德关于诗歌和艺术的认识就其性质和规模来说,都和鲍姆加登大同小异。但他撰写了《判断力批判》,指出了美的若干主要性质。生来没有哲学头脑的人有可能生活在现实的丰富刺激中而不能进而总结出概念和理论。他生活在这些刺激中,却不能认识和理解它们.而对于哲学天才来说,有时只需接触现实的一小部分就足以发现大千世界的若干新方面。

图 | 康德:《判断力批判》

鲍姆加登作出的那个定义是他对美学的最大贡献,但也是他从未超越的界限,他不能想得太细,也不能作出更详细的定义,否则他就会被推上错误的道路,或走进即使万般努力也找不到出路的迷宫。为什么呢?挡在他面前的这个既无法跨越也无法推倒的是什么?

这个障碍可以说就是他所接受的他那个学派关于精神与实在的纯数量差的发展的观念。莱布尼茨把它称作“连续规则”,并把它包含在“自然不会造就飞跃”这句格言中。我们来分析一下莱布尼茨指出的三种感觉吧;他对经院派,尤其是斯各德派颇有研究,从中得到启发后把感觉分为模糊感觉、混乱感觉和明晰感觉三种。该注意的是,他和他的学生把明晰感觉确定为逻辑、科学和判断的所有物,把混乱感觉确定为诗歌、想象和趣味的所有物,把模糊感觉确定为最低级的、其地位甚至比模糊认识还要低下的感觉。模糊认识虽然不明晰,但颇为清楚(鉴于我们思想和言语习惯,“混乱”这个词容易叫人摸不着头脑,只需把它改为“不明确”或“非智力”,就能消除摸不着头脑的感觉了)。而最低级的感觉是黑糊糊的一片,既没有形象,也没有表现形式。在两个多世纪以后的今天,在作了这么多新分析与新综合的今天,我们重新来认识和研究这三级感觉的时候,是怎样看待它们的呢?我们认为,这是三种不同形式的认识;其中“模糊”感觉相当于实际热情(或曰感性),“混乱”感觉〔然而是“清楚”的)相当于纯直觉认识(或日想象),而“明晰”感觉(即“清晰”感觉)则相当于理性的、批判的和哲学的认识(或日思想)。这三种形式之间没有量的渐进过渡:不管感情多么丰富、多么强烈,也永远只是感觉而已,决不会变成直觉;同样,不管直觉的范围多么广大,也永远只是充满诗意的想象,决不会变成概念和判断。从一种形式过渡到另一种形式并不是量变过程,而要通过内衍和辩证法来实现。不能通过量的增加、而要通过危机来完成。这不是一个进化过程,而是一个(如果你们不反对的话,恕我借用一个生物学术语)后成变质过程。但莱布尼茨等人当时却认为这是一个渐变、进化和量变过程(“最模糊的感觉,最不清晰的感觉,比较模糊的感觉,比较不清晰的感觉,比较清晰的感觉,同样清晰的感觉”等等。参见鲍姆加登《形而上学》第528-532节)他们相信模糊感觉、混乱感觉和明晰感觉组成了一道阶梯,从程度不同的模糊、到程度不同的混乱、最后上升到程度不同的明晰,也就是说从“黑暗王国”上升到“光明王国”(见原书第518页)。在此过程中唯一的积极形式是“明晰认识”,或曰智能逻辑。

关于感觉或认识的不同形式之间的关系的上述概念,以及另个关于美学是独立科学、诗的认识先于逻辑认识并在美中自我完善的概念,基本上是互相对立的。不是前者证明后者是伪说并使其解体,把刚问世的美学空息在摇篮中;便是后者获得新的动力,大规模修正和改变有关认识认识形式和认识的活动方式的概念。最后,第二个过程实现了,并取得了上风。但当时人们的胆量不够大,因此陷入了矛盾。原因不在于这不可能,人们无可适从而在于——如同上述——人们经过努力而无法找到出路。鲍姆加登的情况正是如此。他的反复努力终归枉然(他的著作中述及“美的真实”和“酷似”性的段落尤然),始终未能找到一种与逻辑形式相同的真理形式,满足一元论抽象概念或逐步量变概念的要求根据美学的特殊要求,逻辑形式既是不完美的,又象那个被称为美的东西那样完美和光彩夺目。为了找到平静,他求助于演说(我觉得这是无庸置疑的,尽管他没有公开表示出来,或对此并不自觉)。演说是一种实践活动,目的并非寻找和证实真实,而是说服或提醒他人;它的完美性和鉴别标准便寓于这种效能中。于是它避开了不能说服人的真实,接受了具有说服力的非真实。美学真实内在地与演说同化,它在鲍姆加登的著作中便以或真或假的形式被诗歌的读者根据特殊的文化条件、场所、时间和其他状况所接受,并被认为是真实的。重要的是,它的真实性并非位于“美学领域之上”或者“之下”,而是在“其中”;它的虚假性在这个领域中是无法觉察的。根据他的说法(见第489节),重要的是虚假性看起来要象是“真实的”,或“具有迷惑人的表象”;而真实性则不应该是“非真实的”,不应该象但丁说的那样,“是一种具有骟人表象的真实”。但美学真实与演说真实—准确地说是演说非真实—的这种同化是对诗歌认识的侮辱,因为诗歌认识知道,美的魅力不是欺骗、不是轻信,也不是伦理认识的就范;它不能把虚假性纳入真实的范畴,不能对虚假性表示出丝毫的容让。鲍姆加登感觉到自己受到了双重指责,尤其是后一种指责;于是人们发现他孜孜不倦地不断强调两者的区别,作出一个又一个解释,表示对自己的不满和对自己的反驳,同时也预见到对手或读者可能作出的反驳。对于别人的反驳,他未能作出胜利的答复,相反,他显然感到难堪。有一次,他突然中断自己的讲述,提出了警告:“这难道是模棱两可的吗?看样子是虚假的吧?需要挽救美学吗?请你明白表示你的意见。”他不知道是否不应该再重复一遍:“我从未说过不需要作出任何规定;因此,我至今仍在探索”(见第471节)。他的情况再次不妙,因为他仿佛听见有人高声说:“我们到底要忍耐到什么时候为止?你这个疯子想要作弄我们多久呢?你这么肆无忌惮,大胆妄为,到底想达到什么目的你无视公众确立的高尚的逻辑真理和伦理真理,把虚伪当作光荣,把假的说成真的,把劣作吹捧成杰作,为的是什么?他竭力保持镇静:“善良的人们,你们尽可放心。到我们这里来吧,我们决不会让哲学上的恶习戕害你们。希腊的典籍是不会危及生命的”(见第478节)。他和梅耶尔在用演说效果取代诗的真实时不仅幼稚粗糙(这点暂且不说),而且还出现了一种有关美学概念、判断和演绎推理的荒谬理论(也就是说,“明晰认识”由于自身的“明晰”作用而不幸被纳入“混乱认识”)。意大利十七世纪的某个天才雄辩家已经提出和阐述过这种理论。此外,鲍姆加登鉴于不能把诗的真实与智能真实绝对分开,而打算在美学中论述如何借助显微镜、望远镜、气压计、温度计、传声器及其他工具,保护和加强各种强烈的感情!

图 | 奥古斯丁

然而,书中有一处(第525节),作者听凭别人反驳和斥责(“既然你承认这些设想是假的,那你为什么还要为它们辩护,替它们解释,把它们区别开来,以及提出它们的相似处呢?”)。他象往常那样答复道,他竭力劝说人们不要利用虚假的信仰。突然,他想到了圣奥古斯丁讲的某些话,仿佛产生了疑惑,觉得后者比他幸运,因为能看到正确的那一点(“或许圣奥古斯丁比我幸福”)奥古斯丁的下面这段话使他震惊:“我们设想的不一定都是假的;只有当我们设想的东西不说明任何东西时,它才是假的。当我们的设想具有某种意义时,它就不是假的,相反,它象征某种真实性……设想若是涉及了某种真实性,它就是象征;若不涉及真实性,它就是假的。(见《福音书论丛》第2卷,Ⅱ,51,米涅版,Ⅲ,第2部分,第1362页)。这些话虽然使他震惊,但他对它们的含义不甚了了(参见他在 《Vorlesungen》一书有关段落章节中所作的解释),也未能从中悟出道理,朝“美学真理是表现真理而非逻辑真理、是感情的表现而非判断的表现”这个概念迈进。他始终固执地把感性认识和感性表现、无表现的内容和需附加在内容上的表现加以区分;他和梅耶尔一样,把美学分为“考证学”(发明)、“方法学”(处置)和“符号学”(表现)三部分,认为这三部分是一个“统一的整体”,对其中的任何一部分也不怀疑。其实这三部分的本质是最后一部分,亦即纯表现。

为了认真地把美学真理视作“前逻辑”真理,把诗歌视作“完美的感觉言辞”;为了向他人和自己充分说明这一庄重说法的正确性,鲍姆加登需要剪除和摧毁所有关于诗歌真理和一种“次要的逻辑真理”的想法(或残存想法)。这种剪除和摧毁是诗歌这门独立哲理科学的必然结果,它反对莱布尼茨哲学的形而上学或宇宙总前提,尽管那门科学乃是来源于莱布尼茨哲学。需要同时采取双重行动,推翻和替代这个前提,使哲学真理深深渗入它的性质中。只是经过了长期的努力,经过了一系列失败的或只是部分成功的尝试和试验后,这件事才迟迟得以实现。为了使我们能以某种方式紧紧围绕着特殊的美学问题(哲学中每个特殊问题都带有普遍性,反之亦然),我们必须向前迈出一大步,啊,这是多么困难的一步呀!这就是在美学领域否认内容和形式之分,被表述物和表述物之分,以及直觉和表现之分。这种区分用于最复杂的逻辑领域,亦即用于“散文领域”,以便把逻辑过程和表现过程,把思想和思想的感情语调,把概念或判断和语言分开来。众所周知,在诗歌、绘画成音乐面前提这种问题——“它是什么意思?”“它可以给我们什么?——这是美学上愚鲁、不成熟和闭塞的最明显、最公开的表现。美学教育工作,亦即培养趣味的教育工作,就在于指出诗歌不意味着自身以外的任何东西,换言之,它只意味着自身,意味着自身形象和自身韵律美所表述的一切。同样地,在科学领域,“美学”哲学家反对“非美学”哲学家所作的努力——我指的是具有诗歌本身意识的哲学家和他所反对的那些多数哲学家,后者不是从未取得这种意识,就是被自然隔绝在这种意识之外而不得其要领——目的在于使人们铭记和承认在精神的各种范畴中存在着诗歌、艺术和美这样一些至高无上的智能和实际的“尤物”。这一切终于实现了(如果哲学和整个生活中还有可能实现某种东西的话),诗论成了纯粹的形式和纯粹的直觉,成了直觉和表现的同一。

从这个扎实的基点出发,从这个“通过斗争达到的目的地”出发,才能最终摆脱逻辑、概念或试图干涉、创作、指导和随心所欲地改造诗歌的哲学的梦魇,指出下面这个问题:哪种诗歌材料——而非诗歌内容,因为诗歌内容是和形式一致的,直觉是和表现一致的——,哪种条件,前提和精神形式在诗歌面前,与诗歌接触后,蜕变成了物质?这时我们便能明白,诗歌的前提和材料用普通语言来说就叫做热情,或曰感情,总之是实际世界;这个世界的总貌是由各种趋势或意愿构成的。鲍姆加登隐隐约约地看出了这一点,他在课堂上讲到诗人是用“心的语言”说话的,诗人能感觉到和激起他人心中的欲望(Begierde),诗人面向未来(Zukunft),描绘了各种可能的世界(第36节)。他讲得很乱,因为需要用完全不同的方法才能提出和确定每种艺术的抒情性标准和纯直觉固有的抒情性质,并因此证实艺术可以对热情起净化作用。净化并不是回避热情,而是使热情上升到理论领域,使狂热的暴力受到抑制,转变成充分和谐的音乐中的对比和和弦。

搞清了这一点,把感情世界或实际世界作为前提和材料,把艺术作为感情世界的欣赏性转换之后,我们就可以提出另一个有关艺术的普遍性问题,而不至有误入歧途和迷失方向的危险。因为这种转换和这种净化既是从实践的片面性和特殊性中解脱,又是特殊感情与感觉整体、个人与宇宙的一体化。于是,一种把诗歌和哲学当作两种掌握“绝对性”的方法的由来已久的想法便实现了,修正了,成形了。鲍姆加登也说过,客观真理或形而上学“如被归结为理智超过精神,以示感知的区别,就叫狭义上的逻辑,它们如仅仅或主要被归结为合理的类比或低级思维功能,就叫美学”(第424节)。但他及其后人在精神之外却不知把完全的和真正的、客观的或形而上学的实在置于何处和如何处置。于是就出现了反映实在的两面镜子:一面镜子叫艺术,它表面混浊,但缝痕之间却很透亮(“模糊,然而明晰”);另一面镜子叫哲学,它是平洁光亮的(“明晰,清楚”)。相对于第一客观真理,这两面镜子叫作“主观真理或美学一逻辑真理”(第427节)。但对我们来说,反映现象已不复存在,因为被反映物已不复存在,精神之外的实在这个幽灵已经消遁了。而那些被认为是镜子的东西其实便是实在或唯一实在的功能。它们并不作为逻辑和逻辑的感性模拟而互相平行,而作为精神统一的两种必要精神形式而保持着辩证关系。

从鲍姆加登到我们这儿,美学和哲学思想走过的便是这样一条道路,其中有几处是很突出的。我们今天关于哲学特别是关于艺术拥有的概念是我们的新的、现代美学。我们的这个过程如果不是我们继承的、过去曾经保存和增加的、现在仍在保存和增加的财富,那又是什么?如果不了解这些概念以及现代美学的所有其他理论的产生过程、产生条件、遇到的障碍、发生的变化、受到的局限和增加的方式,能够真正搞懂这些概念和理论的内在特性吗?因此,我不顾至今流行的关于美和艺术的轻率言论,重新采用先弄懂所有美学文献,然后才去更改美学理论的良好方法,想方设法回顾美学的历史。但在这方面收效甚微。我的理论当然受到了欢迎;我的话过去和现在都引起了很大反响。然而,当我提出应该回顾以往,把认识和会话与在我之前的那一大批思想家关于艺术的沉思和探索联系起来,热爱和尊敬那些有助于提出想法的人物,用同情的态度注视其他人作出的尝试和努力〔尽管并未获得美满结果)的时候,却谁也不理会我,谁也不照办。他们这么无动于衷,这不能怪我,因为我的确没有对我的业师们忘恩负义。啊,善良的鲍姆加登,你知道,早在1900年,我就怀着学生的崇敬心情(我是一个远在他乡的晚辈),在那不勒斯“自费”出版了一本精美的小册子《沉思集》(其中几册我送去出售,但谁也不来问津。所以,我只好悉数奉送。我至今不相信在受惠者当中会有谁看过那本小册子)。后来,我不知多少次试图说服德国学者和出版家——其中包括印行《哲学书库》的莱比锡的梅内尔——重版你的《美学》,并配以合适的插图;但我每次得到的回答都是:“不会有人或很少有人”买这本书。最后我决定再一次利用我的朋友拉秦尔查的盛情,设法在这儿,在意大利的巴里市重版你的著作;可是从你的国家燃起的战火烧到了这里,打破了我的计划。那场由国王腓特烈·威廉一世的继任者们打起来的战争使你离开了哈雷,去往奥得河畔法兰克福大学。1740年,你重新登上讲坛,朗诵了你自己用拉丁文写的赞颂腓特烈二世的诗歌。战后发生了很多事情,在世界性的经济危机中,出版业也陷入了危机。不久,虽然我象伏士德那样弹精竭虑(希望我的努力是真诚的),但我只能用彼特拉克的方式对自己说:“别躲躲闪闪了:你是清醒的!”于是我不再考虑为再版的事情费力了。现在,我打算言归正传了:我号召和激励人们研究美学史,但我遇到了阻力;我在其他方面也遇到了类似的阻力。我不得不认为,哲学和历史的统一,哲学和历史的来回转换,对我这样一个受过长期培养和训练的人来说似乎是简易的,几乎是自然的;其实却一点也不简易,一点也不自然,只有少数人才熟悉内中的奥秘。对我们来说,我认为学习十八世纪的美学特别有益,因为当时这门学科刚脱离史前阶段进入历史,开始了它的历史的第一世纪(说得明白些,意大利的美学先驱是格拉维纳和维柯,在德意志是瑞士人和鲍姆加登,直至康德、席勒、赫德尔洪堡、歌德)。它提出的问题、理论、动议是新鲜的、纯正的、明显的、透彻的;但到了下一世纪却大多佚失了。人们往往采用现代概念和陈辞滥调,他们的著作常常拾人牙慧,我敢说在美学领域甚至连谢林、黑格尔这样的大师也有拾人牙慧之嫌,更不必说他们的迁腐弟子了。

图 | 克罗齐

这种历史疗法对于用卫生和谨慎方式处理哲学的怀孕现象、以减少“流产”次数会有裨益吗?近年来,意大利有大量“流产”胎儿——它们就是形形色色的新美学理论;它们的作者自己吹噓,而且鼓动别人吹噓,竭力想给这些死胎灌输生命力。我不知道这样做是否有用。也许这有助于某些有脑子的人头脑变得清醒些;这是使头脑清醒的首要条件。与此同时,其他人或许继续干着他们现在干的事,因为他们干别的事,也不能干得更好。这也许会使那些头脑简单、草率从事的人身边出现一批优秀的学者,他们将自觉地、井然有序地研究包括美学在内的各种问题。不过,啊,上了岁数的鲍姆加登,如果他们肯屈尊阅读你的著作,那你一个人是无法批驳他们的大部分糊涂观念的。你听听他们现在的窃窃私语吧。瞧,有的人想要提出一种“实验”美学,游离于任何哲学体系之外。你可以提醒他们说,美学是作为一个整体问世的,目的在于更好地理解诗的生命力,并出于系统必要性去弥补“模糊感觉”和“明晰感觉”之间出现的空缺。换言之,它是一种哲学性很强的科学,这是它的唯一存在条件。瞧,另一些人异曲同工,设想美学中有许多“实验”真理,从象石块和砖头那样从一个体系搬往另一个体系,随心所欲地去建造这房成那幢楼房。你可以用现身说法向他们指出,你从来不同意莱布尼茨体系的“连续法则”,你只接受被你提高到理论高度的闪烁着完善和美的光芒的美学和“先逻辑”知识,原因正在于这种知识不是实验真理,而是哲学推理,它提出了一个不同的原则和一种新的体系。瞧,还有人指责你的美学理论以及一切从诗的特点和使诗成其为诗的东西出发的美学理论“太唐俗”,也就是说他们否认艺术是哲学宗教,宣教或人类道德方向这样一种高级概念,鼓吹纯粹的感觉论。你可以象嘲笑他们的先师——即你的同时代人——那样嘲笑他们说,他们比哲学中的毛孩子(philosophorum ipsi pueri)还要无知,混淆了“完美”和“绝对”,混淆了诗的神圣无邪和痴呆者的呓语,把自己的歪诗诩为高雅的诗歌。瞧,甚至还有一个粗鲁的泛逻各斯主义者,习惯于把思想的唯一永恒行为说成是唯一的实在,并在这种观点中沾沾自喜,但现在他好象被人挖苦了一番,大声说:艺术不是感情的表现、认识和净化,而是感情本身;感情,也即“欲念”,是一种必须得到满足的需要,一种应该享受的乐趣,一种应该付诸实现的复仇行动,一种应该筹划的阴谋,一件应该密谋的坏事,如此等等,不一而足。你却很有道理地认为,即使爱情——当它整个占据和摧残灵魂时也是和诗对立的;你应该怎样回答他呢?你在谈到爱情和恋人时说过:“他反对把感情全部归结到恋人身上,否则就会变成同性恋,除了恋人什么都不存在,他们在空荡荡的小巷中散步,门窗紧闭,无人问候。突然,他们感到自己离开城市,来到树木丛生的高山上,顿时发现自然的奥秘在远处甜蜜地微笑,听到了甜蜜的细语,歌唱、朗诵,看到了书写和画图”(第87节)。然而,那位宣扬野性感情的人口袋里揣着他的泛逻各斯这个法宝,这时他把它拿了出来,说是他讲过的那种感情和那种艺术本身是抽象的,非实在的,因为只有思维着的逻辑思想才是实在的。你用怜悯的口吻警告他,把他不知道的、从来没想过的道理告诉他:“你把黑夜当作黎明”(第7节)。你将怜悯他,因为他的思想和灵魂粗鲁,对美学一窍不通,只知道漆黑的夜和耀眼的中午,只想把子夜和中午紧紧联在一起,而不知道这两者之间还有黎明,也不知道骚动的感情和思辨的哲学之间还有过渡性的诗歌。

至于我,啊,我的老师,至今你还对我有所教诲:你教我获得一种并非我生来就有的感情;我一生中几乎都不知道感情,但现在却必须试尝它的辛辣滋味(我应该从美学和文学中试尝它的滋味,否则将毫无意义!)你教我获得这种感情,祈祷上帝别给你过多的空闲,使你有时间反驳面前的众多对手(“我不想有任何空闲,免得这种没完没了的争论糟蹋、浪费和夺去我的光阴”(见《形而上学》第三版序言)。后来我不得不用这种感情武装我的灵魂。现在我可以心甘情愿地搁笔了。

,